Перейти к:

Баварская политика конкордатов: от Наполеоновских войн до Веймарской республики

https://doi.org/10.15829/2686-973X-2025-183

EDN: UABKBD

Аннотация

В статье рассмотрены отношения Баварии и Святого Престола в период 1802–1925 гг. (от начала секуляризации в Баварии до вступления в силу второго Баварского конкордата) в контексте заключения между ними конкордатов. В истории конкордатов XIX–XX вв. между Святым Престолом и немецкими государствами Бавария играла ведущую роль. Это относится как к заключению конкордата 5 июня 1817 г. между папой Пием VII и королём Баварии Максимилианом I Иосифом, так и к конкордату 29 марта 1924 г. между Пием XI и землёй Бавария. Показаны причины и обстоятельства заключения конкордатов. Целью статьи является отражение значения подписанных договоров для Баварии, Германии и Римской католической церкви. Из-за притязаний баварского правительства на верховенство в делах религии Конкордат 1817 г. был ограничен Эдиктом о религии в 1818 г., подчинявшим церковь государству. В результате церковно-государственные отношения в Баварии вплоть до 1918 г. стали зависеть от политической и церковной позиции короля и правительства. В свою очередь Конкордат 1924 г., основанный на Веймарской конституции 1919 г., был выгоден для обеих сторон: служил для Баварии символом независимости от центрального правительства в Берлине и гарантировал Римской католической церкви влияние в области образования и контроль над выбором духовенства. Действующий сегодня, этот конкордат внёс значительный вклад в развитие немецкого государственно-церковного права, став моделью регулирования отношений между Римской католической церковью и немецкими землями в XX в.

Ключевые слова

Для цитирования:

Шелегин М.В. Баварская политика конкордатов: от Наполеоновских войн до Веймарской республики. Российский журнал истории Церкви. 2025;6(3):129-147. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2025-183. EDN: UABKBD

For citation:

Shelegin M.V. Concordat policy of Bavaria from the Napoleonic Wars to the Weimar Republic. Russian Journal of Church History. 2025;6(3):129-147. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2025-183. EDN: UABKBD

Крепкая вера в Божественный промысел

является надежным источником,

из которого нижние чины черпают силы

для мужественного перенесения

различных невзгод службы и быта.

Командующий войсками генерал Е. И. Алексеев 1

2025 г. является юбилейным для Порт-Артура: отмечается 120 лет его сдачи и 80 лет освобождения от оккупации Японией. Истории Порт-Артура посвящены сотни исследований, книг, фильмов, и, начиная с момента появления русских в порту Люйшунь, они активно продолжаются в настоящее время. Но хотя истории Православия в Китае посвящено немало работ 2, далеко не все церковные постройки нач. XX в. изучены. Пять церквей Порт-Артура указаны в издании 1903 г.3, столько же отметил китайский исследователь Шисинь 4. Однако накануне сдачи Порт-Артура их было много больше: деревянная Никольская называемая "отрядной" церковь, строящийся каменный собор, а также храмы Квантунской крепостной артиллерии: освященный в 1901 г.5 и Квантунского флотского экипажа для моряков с 1903 г. о получении антиминса и служащих священников во временной церкви для нижних чинов морских команд лично хлопотал вице-адмирал Ф. К. Авелан 6. Кроме того, священники служили в полковых и госпитальных храмах, в т.ч. в морском лазарете и береговых госпиталях, которым будет посвящено отдельное исследование. Так, в 1904 г. во время осады Порт-Артура действовали 15 госпиталей, "при госпиталях были священники и храмы, в которых регулярно совершались богослужения".

Данная работа посвящена церкви при Штабе Квантунских войск, которая отмечена на английской и русской картах уже в 1898 и 1899 гг. Ее история до настоящего времени совершенно неизвестна, что восполняет настоящая статья. Во избежание недоразумений отметим, что в Порт-Артуре существовало два штаба: в 1898 г. был построен Штаб Квантунских войск, а в октябре 1901 г.7 завершили строительство штаба крепостной артиллерии, где располагалось гражданское отделение (аналог канцелярии губернатора), осуществлявшее окружное гражданское управление 8. Актуальность исследования подтверждается тем, что в 2024 г. китайскими влас-

тями на здании установлен памятный знак "Русское здание культового назначения" на китайском языке, определяющий мемориальный статус постройки, где сейчас ведутся ремонтные работы.

Первая церковь Квантунской области была учреждена указом 19 октября 1898 г. о создании трех духовных причтов для войск, расположенных на Квантунском полуострове, в т.ч. при Штабе войск о чем сообщалось в Своде законов 1899 г.9. Средства, выделенные на постройку, подробно расписаны:

"Об утверждении трех духовных причтов для войск, расположенных на Квантунском полуострове. Высочайше утвержденное положение Военного совета.

- Военный Совет, мнением Высочайше утвержденным 19 октября 1898 года, положил:

- Учредить для войск, расположенных на Квантунском полуострове, три духовных причта, в составе каждый: одного священника и одного церковника с производством содержания в год: священнику по полному оклад 1.701 руб. 12 коп., а за узаконенными вычетами 829 руб. 8 коп. Столовых полностью — 161 руб. 20 коп., за вычетами 589 руб. 50 коп.), а церковнику — полностью 6 руб. 21 коп., за вычетами 6 руб. 15 коп., с подчинением сих причтов Протопресвитеру военного и морского духовенства.

- Назначить означенные причты: один в городе Порт-Артур в 9 Восточно-Сибирский полк; другой — в город Талиеван в 11 Восточно-Сибирский стрелковый полк и третий — при Штабе войск Квантунского полуострова; сей последний причт может быть командируем в прочие пункты полуострова, занятые нашими войсками.

- Расход, потребный на содержание сих причтов в текущем году, сколько по расчету потребуется со дня назначения таковых, отнести на кредит, ассигнованный в 1898 году на расходы, вызываемые командированием русских войск на Канкунский полуостров, а начиная с 1899 года означенный расход, всего в размере 5.121 руб. 99 коп., вносить последний параграф сметы Главного Интендантского Управления, на издержки по охране Квантунского полуострова" 10

Назначение священников отражено в документах военного протопресвитера 1900 г., где указано, что в церкви при Штабе войск Квантунской области по штату положен 1 нештатный протоиерей 11.

В правительственном вестнике 17 марта 1898 г. было опубликовано Пекинское соглашение между Россией и Китаем о передаче на 25 лет в аренду портов Артур и Талейван 12. В августе 1898 г. было принято "Временное положение об управлении Квантунской областью", генерал-майор Д. И. Субботич 13 был ее командующим до сентября 1899 г. Согласно законодательству начальником штаба должен быть полковник или генерал-майор, при нем по два старших адъютанта (один из них Генерального Штаба) и штаб-офицеров: подполковников — 2, и по одному обер-офицеру и обер-аудитору 14. Таким образом, в штабе должны были служить 7 офицеров и, как будет показано дальше, штатный священник, благочинный Квантунской области. Уже в апреле 1898 г. в новую область были назначены священники 15.

В документах Св. Синода 1898 г. отразилось, что при полевом штабе Наместника были учреждены походные канцелярии по морской, дипломатической и гражданским частям, на первоначальное обзаведение их канцелярией было отпущено по 500 руб.16. Вскоре они получили места уже в новом каменном здании. При штабе была устроена типография, и "Всеподданнейшие отчеты" начальника Квантунского полуострова генерал-майора Д. И. Субботича были напечатаны в 1899 г. в типографии при Штабе Квантунских войск 17. Сотрудники штаба участвовали в их составлении, например, П. Росов, переводчик Гражданского отделения Штаба войск Квантунского полуострова по приказу Д. И. Субботича писал очерки быта туземного населения для составления Всеподданнейшего отчета 18.

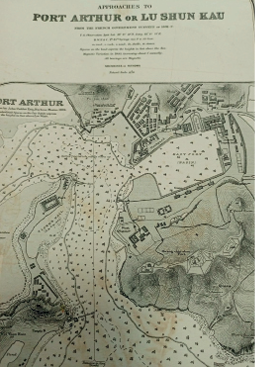

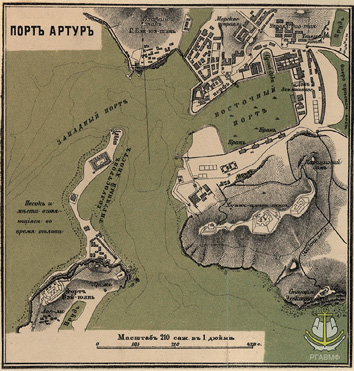

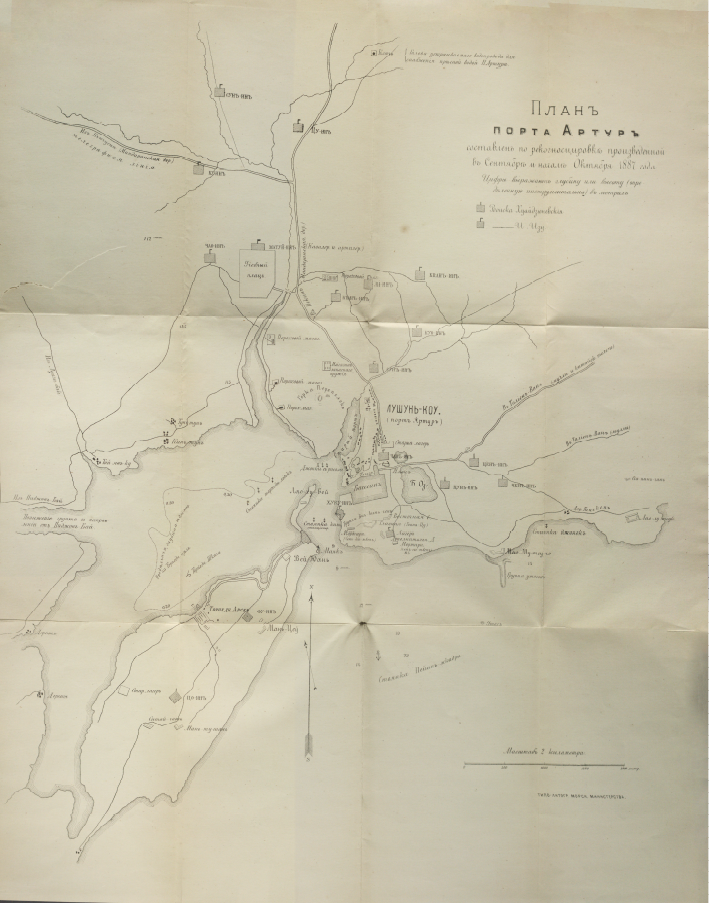

Напомним, что русские ученые активно изучали эти земли с к. 1880-х гг., а в 1897 г. уже были изданы описания и топографические карты Порт-Артура и его окрестностей 19. Несмотря на сильные дожди, вызвавшие наводнения во всей Восточной Маньчжурии и в Южно-Уссурийском крае, третья экспедиция 1896 г. исследовала 4446 кв. версты 20. Однако на картах 1897 г. никакие постройки Порт-Артура ещё не отражены, в то время как в 1898 г. здание, отмеченное крестом, зафиксировано и русскими и английскими картографами. Так, на "Плане бассейнов Порт-Артура", изданном Главным гидрографическим управлением Морского ведомства 1899 г. здание, помеченное как "храм" отмечено выше надписи "стрелы крана" в северной части восточного порта и западнее сухого дока.

Проект этого здания — гражданского отделения Штаба войск Квантунской области с квартирой начальника отделения был осуществлен временно исполняющим обязанности заведующего инженерной части полковником Н. В. Коноваловым, он отложился в РГА ВМФ 21 и был опубликован в 2023 г.22

Проект выдержан в стиле неоклассицизма с его ордерной системой, выложен характерной "полосатой" кладкой, напоминающей византийскую. Штаб был поставлен на ленточном фундаменте, с деревянными стропилами крыши. Не исключено, что кирпич был привезен русской эскадрой, ведь кирпичный морской завод начали строить только в 1902 г., на что было выделено 200 тыс. руб.23. Штаб возвели строители из Владивостока, вместе с архитектором прибывшие в Порт-Артур в августе 1898 г. Приведем цитату из мемуаров участника тех событий Н. Н. Гуллера:

"В те поры я служил десятником, а распоряжения получал от военного инженера полковника Николая Васильевича Коновалова. Как Владивостокскую крепость мы отстроили, то и погрузились на пароходы "Кострома" и "Москва" и в сопровождении крейсера "Память Азова" летом 1898 г. отплыли. Добрались до Люй Шунь-коу — так китайцы называли тогда Порт-Артур. На Золотую гору высадились ночью. Вслед за нами прибыла эскадра адмирала Дубасова. Особых инженерных укреплений мы не нашли. На Золотой горе был земляной вал, стояли лафеты, для снарядов были понаделаны ниши. На Волчьих горах мы, как сейчас помню, насчитали пять или шесть негодных орудий. Правда, на Тигровом хвосте и на Электрическом утесе (он тогда еще так не назывался) мы увидели бетонные площадки для пушек и ниши для снарядов... Порт-Артур ничем не отличался от других китайских городков. Те же фанзы из серого китайского кирпича, ресторан, театр. Губернатор жил в семи километрах в домике средней руки. Рядом бассейн. Русские любили в нем купаться, а губернатор — смотреть на купальщиков... Я приступил к постройке военной церкви… 24".

Нет сомнений, что речь идет о Штабе войск. В Управлении Квантунской областью гражданское отделение Штаба было упразднено в августе 1899 г., и судя по сохранившимся документам, священникам рядом с высшим генералитетом работать было очень непросто. Порой ситуации настолько обострялись, что приводили к невозможности совместного служения 25.

С 1900 г. священники Штаба войск служили одновременно благочинными военных церквей Квантунской области. Согласно документам первым священником при Штабе войск Квантунского полуострова стал о. Антоний Быков, прибывший из Харьковской епархии 26. Однако из-за конфликта с полковником В. Е. Флугом, заключавшегося в "недоразумении" 27, Антоний был отстранен от должности. "Недоразумение" заключалось в том, что госпитальный священник Антоний, переведённый в Штаб, был обвинен в неисполнении приказаний Флуга, ибо "уклонился от распоряжений начальства", о чем написаны рапорты военному и духовному начальству. В результате Антонию был объявлен выговор 28, и 7 марта 1900 г. он был переведен "на другую службу" в Никольский храм с предупреждением "что если и на новом месте служения он уклонится от "исполнения требований начальства, на началах собственного усмотрения", или в случае отсутствия должного уважения, будет "подвержен более строгому взысканию" и уволен от службы 29. Вероятно, Василий Егорович Флуг, начальник военного отдела штаба (1900–1902), начальник Штаба Квантунской области (1902–1904), с января 1904 г. — генерал-квартирмейстер полевого штаба Наместника на Дальнем Востоке, обрусевший немец, опытный военный, ни в чем не терпевший небрежения 30, не мог допустить никаких вольностей.

Священник просил разъяснений в своем обращении к протопресвитеру, в чем он обвиняется, получив ответ Флуга, что "военный священник обязан подчиняться распоряжениям непосредственно военного начальства и Устава". Из переписки выясняется, что "свщ. Быков допускает в разговоре с начальствующими резкий неуважительный тон", "неспособен подчиняться указаниям начальства", прося объяснений. Одним из пунктов обвинения стало нарекание, что о. Антоний "служит долгие литургии". Можно предположить, что храм находился на 2 этаже, и именно это мешало В. Е. Флугу, чьи квартира и служебные кабинеты располагались ниже. Какое именно поручение не было выполнено, в тексте не указано, зато многочисленные ссылки на статьи законов и постановлений, требующих безотлагательно и безукоризненно исполнять волю начальства угрожают, что виновный "подлежит суду и административному взысканию".

В 1900 г. уволенный священник писал жалобы в связи с "неблагоповедением" 31 на назначенного нового благочинного Евфимия Алфеева 32, который до этого преподавал в городском двухклассном Пушкинском училище Порт-Артура Неизвестно, по чьей рекомендации он попал в Порт-Артур, но после недолгого пребывания благочинным был перемещен на священническую должность 9-ого Восточно-Сибирского полка 33, а в 1903 г. был уволен в отставку и подал прошение о снятии священного сана 34. До перевода в Порт-Артур о. Евфимий служил на Кавказе в Первом Ейском полку Кубанского казачьего войска, однако был уличен в незаконной связи 35. Следствие началось в начале января 1901 г., а 8 мая 1903 г. о. Евфимий был уволен с сохранением жалования 829 руб., столовых 148 руб. 50 коп., квартирных 484 руб., и за выслугу 10 лет в военном ведомстве и в отдаленных краях империи — 137 руб. 25 коп., всего — 1 598 руб. 75 коп.". В 1907 г. он уже служил коллежским регистратором в одном из магазинов Ярославля и хлопотал о пенсии за время бытность его священнослужителем 36.

Вместо него благочинным Квантунской области в 1901–1903 гг. в штабе стал благочинный Иосиф Никольский 37, до этого служивший полковым священником 9-го Восточно-Сибирского полка, солдаты которого первыми ступили на китайскую землю. Уроженец Калужской области, вдовый бездетный священник, служивший на Камчатке и в Корее, награжденный знаком Красного Креста за 10 лет пребывания в Приморской области, заступив на новую должность, уточнял размер своего жалования 38, на что получил такой ответ 18.03.1902:

"Протоиерею церкви при Штабе Квантунской области Иосифу Никольскому

Вследствие рапорта от 19 апреля текущего года за № 65 Духовного Пресвитера поставляем Вас в известность, что на оклад жалования по должности нештатного протоиерея Вы право не имеете, так как оклад этот положен нештатным протоиереям строевых воинских частей, содержимых по общим штатах; при Штабе же Квантунской области, содержимого по особому штату, объявленному по Военному ведомству № 132 положена должность священника, и занимающие священническую должность… как состоящие при нестроевой части, могут получать только определенный в гражданском штате оклад содержания.

Член правления Столоначальник".

2 мая 1903 г. протоиерей И. Никольский подал прошение на увольнение по болезни от службы, указав, что нуждается в немедленной перемене климата и лечении минеральными водами, что было подписано полковником Флугом. Сохранилась телеграмма "я болен выходить не могу о выздоровлении донесу" 1903.07. третьего дня 39 и рапорт, где он сообщает: "Не могу явиться Вашему Высокопревосходительству. В настоящее время хожу на костылях от болезни воспаления седалищного нерва. Покорнейше прошу о снабжении меня видом на жительство близи станции Саблино Николаевской железной дороги…". Вскоре он был уволен в отставку с уведомлением, что поступает в ведение Владивостокского епархиального начальства, а чтобы получить разрешение проживать в Петербургской епархии ему необходимо самому об этом ходатайствовать 40. Дальнейшую его судьбу проследить не удалось.

В церкви Штаба войск Квантунской области на его вакансию в мае 1903 г. был переведен свщ. Порт-Артурского полевого сводного госпиталя Петр Дагаев, которого в декабре 1903 г. заменили на свщ. Подольской епархии Николая Глаголева 41. Новому благочинному военных церквей Квантунской области было поручено заведывание местными свечными складами для церквей его благочиния. П. Дагаев, в сане с 1899 г., по мнению командующего, оказался недостаточно опытен по своей молодости 42, ведь ему было всего 25 лет… Подобные перемещения священников не были единичными, можно привести и ряд других примеров 43.

Последним настоятелем Штаба и благочинным военных церквей Квантунской области стал Николай Иоаннович Глаголев (1849–после 1917), он же иерей Штаба войск Квантунской области. Уроженец Тульской губернии, многодетный отец, много сделавший для просвещения сельских детей, приехал в Порт-Артур в ноябре 1903 г.44, несмотря на болезнь жены и на двух малолетних сыновей. Получив приказ из Управления Могилевского уездного губернского воинского начальника штаба местных войск Виленского военного округа 26 июня 1903 г., он был отправлен на место службы в Порт-Артур 30 ноября 1902 г.45.

Сын многодетного диакона с. Богучарова Алексинского уезда Тульской губернии, Николай Иоаннович окончил Тульскую духовную семинарию, затем академию и служил в местных селах. Был женат на Александре Васильевне, отправившейся за ним вместе с сыновьями Сергием и Николаем в Порт-Артур. Их старшие дочери Надежда и Варвара уже были "в замужестве". Его брат С. И. Глаголев, названный "маститым пастырем", которому посвящено издание 46 в честь 50-летнего служения, также много сделал для церковных школ. В 1894 г. о. Николай был награждён набедренником, скуфьей, камилавкой, в 1896 г. получил медаль за Всероссийскую перепись и в память царствования Александра III. С 1870 г. учительствовал в народной школе с. Яковлевского Тульского уезда, с 1882 г. стал законоучителем в земской школе с. Красное Крапивенского уезда. С 1883 г. был избран председателем Красненского церковно-приходского попечительства, с 1891 г. — окружным наблюдателем церковно-приходских школ в двух округах Крапивенского уезда и заведующим в устроенной им школе грамоты, с 1896 г. был членом Крапивенского уездного отделения совета епархиальных училищ, получив бронзовую медаль на ленте в 1897 г.47. В 1898 г. согласно прошению, был переведён в с. Бронницы Могилевского уезда заведующим церковно-приходскими школами, был членом ревизионного комитета 1 округа Могилевского уезда. Согласно прошению, был назначен на вакансию священника Порт-Артурского сводного госпиталя.

О нем оставил воспоминания один из участников осады Порт-Артура в связи с еще одним самоуправством командования периода войны:

"Крайне неблагоприятное произвело на всех распоряжение генерала Стесселя закрыть отрядную церковь. С самого начала тесного обложения в отрядную церковь начали попадать снаряды. Благодаря заботливости настоятеля, протоиерея Николая Глаголева, и содействию инженеров, изъяны, производимые выстрелами, быстро заделывались и в то же время службы продолжались. Вообще же, попадания в церковь были случайные, т.к. японцы специально в нее не направляли своих выстрелов. Помимо меня, и не спрашивая мнения протоиерея Глаголева, генерал Стессель приказал св. сосуды из церкви вынести и церковь закрыть. Гражданские лица и портовые рабочие лишены были возможности молиться и поддерживать его в религиозном духе. Сознавая все это, протоиерей Глаголев отправился к генералу Стесселю с просьбой оставить храм для богослужения, но генерал Стессель грубо ему отказал, назвав его просьбу иезуитскою. Действительной же причиной закрытая церкви была боязнь генерала Стесселя отбывать парады, к которым он был большой охотник, в таком опасном месте как отрядная церковь, почему он и перенёс место парадов на совершенно закрытую и необстреливаемую площадь казарм 10-го полка. Вообще же, личное его поведение деморализовало гарнизон и жителей. Будучи крайне малодушен, он никогда не показывался на боевых позициях, сам же ругал жителей блиндажниками и трусами" 48.

За участие в сражениях Н. И. Глаголев был награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте, орденом Св. Владимира 4-й степени, орденом Св. Анны 2-й степени с мечами, орденом Св. Анны 3-й степени с мечами. Полковые священники достойно несли все тяготы войны, духовно окормляя воющих солдат и моряков, и 11 протопресвитеров Порт-Артура были отмечены высокими наградами после войны 49. По воспоминаниям солдаты назвали их "батями", во время военных действий три корабельных священника и один из 15 дивизии были убиты... Приведем пример воспоминаний:

"В самый разгар схватки наш судовой священник, иеромонах Гавриил, несмотря на боевую тревогу закончивший служение молебна и обходивший крейсер с крестом и святой водой, вышел на верхнюю палубу… Какое глубокое, неизгладимое впечатление производила эта мерно и неторопливо движущаяся фигура в зеленой с золотом ризе, стройное пение "Спаси, Господи, люди Твоя…" — под аккомпанемент выстрелов… взмахи кропила над судорожно вздрагивающими, откатывающимися и накатывающимися пушками, извергающими огонь и смерть… сотни обнаженных голов, склоняющихся, чтобы принять благословение, может быть, последнее… комендоры, на мгновение отрывающиеся от прицела, чтобы приложиться к кресту…

— Молодец, батя! — невольно вырвалось у командира…" 50.

История церкви Штаба во время войны отражена в книге учета поступлений денежных средств 51. Это уникальный источник, достойный отдельного исследования, зафиксировавший самые разные события. Например, свадьбы, который играли на Красную горку и Троицу, причем в один день могло быть несколько венчаний, за которые брачующиеся пожертвовали от 10 до 25 руб. Или продажа свечей, просфор, образков и пр., так, в месяц продажу 340 просфор было получено 34 руб., что косвенно свидетельствует об активном посещении храма прихожанами. При просмотре записей ясно, что церковнослужитель скрупулёзно учитывал все поступления, зафиксировав, например, что 1 января 1903 г. церковная сумма составила 3090 руб. 71 коп., ренты 114 руб., кружечный сбор на украшение храма 74 руб., 10 руб. принес кошельковый сбор (когда во время службы верующие могли оставлять пожертвования в "кошель", чтобы не было видно сумму). Итого в январе 1903 г. было получено 943 руб. 21 коп.

Во время войны в церкви Штаба начался сбор на икону Свт. Николая, продолжившийся и после ее окончания уже "в память обороны Порт-Артура", где можно увидеть записи "от штабс-капитана Ефимова, от капитана канонерской лодки "Гремучий" 84 руб., от Марии и Евдокии", но чаще можно прочитать пометки "от неизвестных" с пожертвованиями от 2 до 500 руб., всего было собрано 3460 руб. 80 коп. Кроме того, прихожане откликнулись на призыв помощи пленным, собрав и внеся в фонд помощи 815 руб.

Каждый месяц "Книга" проверялась ктитором храма полковником Тыртовым и еще тремя штабистами. К 1 января 1905 г. на балансе храма Штаба оставалось наличными 12146 руб. 64 коп. и билетами 12 тыс. руб. Горьким завершением истории церкви является фраза на последней заполненной странице "Согласно приказу Начальника Квантунского укрепленного района церковь закрыта. Полковник Тыртов" 52, хотя еще и после этого продолжались поступления из разных источников, например, от закрывающейся конторы газеты "Новый край". Последняя запись — "получено на приход процентов из Шанхайского отделения Русско-Китайского банка при ликвидации текущего счета в Порт-Артурском отделения в счет церкви 153 руб. 90 коп.". Судьба святынь и церковного имущества неизвестна.

Погибший священник 15-ого полка Восточно-Сибирского стрелкового полка А. П. Холмогоров 53 описал 8-месячную осаду Порт-Артура во время Русско-японской войны, в т.ч. богослужения во время войны. Он сообщил, что отрядная Никольская церковь была разбомблена и с сентября 1904 г. службы в ней не велись.

"Кроме неё было в городе ещё церквей 5 полковых, устроенных в казармах, некоторые были богато обставлены иконами и утварью. Было ещё несколько церквей госпитальных. Службы во всех храмах Божиих совершались неопустительно во всё время осады. Всегда находились и богомольцы. Ими были преимущественно солдаты, как из резервных частей, так и с позиций. Для последних не служила препятствием отдалённость храма от позиций. Не пугались богомольцы и бомбардировок города, часто случавшихся во время службы, когда снаряды могли попасть и в храм. Вообще, нужно сказать, солдаты артурского гарнизона были весьма религиозны. Они любили храмы Божии и службу, с радостью молились на позициях, жертвовали свои гроши в храм. Часто и охотно они исповедовались и приобщались св[ятых] Таин. Каждую службу у меня в церкви было человек от 5 до 20 и более исповедников и причастников. Нередко, умирая, солдатики завещали оставшиеся свои скудные сбережения на помин своей души в храмы" 54.

Пронзительным свидетельством стали воспоминания священника 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Василия Слюнева:

"…священники устраивали церковь или на позиции — у лафета, или в ущелье среди гор, в редком случае в бараке или в домике. Прост был наш храм по своему устройству — походный престол, а перед ним установленная на камнях полковая икона, — вот, и весь храм; куполом было голубое небо, а лучезарное солнце заменяло нам свечи. В летнее время, когда наш враг был еще сравнительно далеко, бывали минуты затишья. К богослужению воины собирались большими частями; все с любовью принимали участие в общем хоровом пении. Звуки церковных песнопений далеко разливались по холмам, а оттуда отвечало нам эхо десятками голосов. …Когда в бой шли, православные воины всегда старались получить благословение священника; не имеющие крестика просили благословить их крестиком, просили молитв..." 55.

Завершая исследование, напомним, что до войны в Порт-Артуре были построены приготовительная военная школа, реальное и женское училище, благотворительное общество с детским приютом, скаковое и велосипедное общества, отдельные небольшие дома для офицерских квартир, здания различных благотворительных, ученых обществ, Красного Креста, постройки военного и морского ведомств 56. В конце 1903 г. Е. И. Алексеев планировал дальнейшее строительство церквей, больниц, театров гостиниц, бань, рынков, набережных и многое другое 57, однако уже через несколько месяцев началась Русско-японская война. И если в 1898 г. жители города сообщали, что лучшими зданиями Порт-Артура являлись два буддийских храма, приспособленные русскими под лазарет и военное собрание 58, то к 1 января 1904 г. в городе насчитывалось больше 51 тыс. жителей и работали до 1 812 торговых заведений с оборотом до 6 млн руб.59.

Согласно оценкам современников и отчётам того времени на устройство порта в Дальнем, укрепления Порт-Артура, организацию пароходства, расходы по обороне, усмирения боксёрского восстания доходили до 700 млн руб.60. Ученые отмечали, что за считанные годы убогое разоренное японцами китайское поселение превратилось в "европеизированный город с застройкой и благоустройством высокого качества" 61. И если русские заняли бедный поселок китайской провинции 62, то уходя, оставили настоящий европейский город. Уже в 1904 г. это была процветающая колония с великолепным зданием флотского экипажа и отдельными небольшими домиками офицерских квартир, благотворительными и учеными обществами, реальным училищем, зданием военной администрации и Русско-Китайским банком, госпиталем Красного Креста и постройками военного и морского ведомств, чайной, театром для солдат, городской больницей, торговыми и ремесленными заведениями, театром, дачами 63. Жители города основали Общество любителей древонасаждения, теннис-клуб, дачные места, Пушкинскую школу, книжный магазин, — всё то, что им было привычно в России.

Заключим цитатой из письма епископа Переславского Иннокентия (Фигуровского) о церковном имуществе в Порт-Артуре, написанном в июне 1906 г.: "поскольку согласно синодальным законам церковные здания и земли принадлежат духовному ведомству, что Церковь у нас юридическое лицо и имеет право владеть недвижимой собственностью, которая и находится в заведывании духовной власти" 64. Следуя законам церковного права, заинтересованность и надежда на возвращение памятника архитектуры и истории у всех русских православных людей, живущих в Китае, очевидна.

Заключение

Освоение Китая русскими в начале XX в. остается яркой страницей нашей истории — градостроительной, военной и духовной. На строительство и защиту Порт-Артура были потрачены не только значительные государственные средства, но и невосполнимые человеческие ресурсы. Невозможно повернуть историю вспять, но все же первое здание, построенное русскими в Порт-Артуре в 1898 г., являясь самым ранним православным храмом Северо-Восточного Китая, остается памятником российского исторического присутствия, связанным с трагическими событиями прошлого. В знак сохранения памяти о наших героических предках за пределами России оно по праву могло быть передано русской общине в Даляне и стать музеем славной истории этого города, выстроенного нашими предшественниками.

Благодарности. Выражаю признательность настоятелю прихода во имя Архистратига Божия Михаила в Даляне священнику Андрею (Бухтееву) за предоставленные фотографии и скан китайской карты из Интернета.

Порт-Артур. Здание Штаба. Табличка на китайском языке "здание культовой постройки". Фотография предоставлена о. Андреем (Бухтеевым). 2021 г.

Здание штаба, вид изнутри. Фото свщ. Андрея Бухтеева. 2021 г.

Вид улицы со зданием Штаба войск. 1900 г. Неизвестный автор.

Год постройки "1898" на фронтоне здания Штаба.

Панорама Порт-Артура. 1901–1903 гг. А. П. Динесс, фотограф Квантунской этнографической экспедиции СПб Академии наук. Здание Штаба отмечено стрелкой.

Port Arthur or Lu Shun Kau French. Covert surveys. № 2. 1888. London. Pub. At the Admiralty Nov. 1889 г.

Фрагмент карты "План входа в Порт-Артур с французских правительственных съемок 1881–1882 гг., пополнен промером судов Тихоокеанской эскадры 1898". Изд. Гл. Морского министерства. 1899 г.

План города и порта Порт-Артур. Вклеена в альбом о занятии Порт-Артура, подаренный вице-адмиралу Ф. В. Дубасову. РГАВМФ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1187. Л. 2. Источник — сайт РГА МФ.

Карта на китайском языке с указанием "Русская военная церковь". Интернет.

Скан из Интернета предоставлен о. Андреем (Бухтеевым).

План Порта-Артур. 1887 г. Шванк А. Ф. Порта западной части Тихого океана [Санкт-Петербург: Гл. морской штаб. 1889. Тип. Морского м-ва. с. 21. Никаких храмов на карте не отмечено.

1. Всеподданнейший отчет Командующего войсками Квантунской области за 1900–1902 гг., с. 8.

2. Например, Доценко, В. Д. и Клавинг, В. В. (1995). Морские храмы России. СПб.: Logos, с. 34; Жукова, Л. В. (2001). Военное духовенство в период русско-японской войны 1904–1905 гг. Мое Отечество, (1); Исакова, Е. В. (1998). Русское военное духовенство в войне с Японией 1904–1905 гг. Из истории религиозных, культурных и политических взаимоотношений России и Японии в XIX–нач. XX вв. Сб. науч. ст. Фонд по изучению истории Русской Православной Церкви; Ред.-сост. Белоненко В. С. СПб., 131-148; Сахаров, А. Н. (2007). Русско-японская война 1904–1905 гг. Реальность и вымыслы. Вестник Российской Академии Наук, 77(4), 301-308.

3. В этом году благочинным военных церквей Квантунской области являлся о. Иосиф Петрович Никольский, он же настоятель и протоиерей церкви при Штабе войск Квантунской области; указаны свящ. о. Евфимий Петрович Арофеев, настоятель церкви при 9-м Восточно-Сибирском полку; протоиерей о. Виктор Елеазорвич Тимошенко при 11-м Восточно-Сибирком; настоятель церковь при Порт-Артурском крепостном пехотном полку — наст. о. Димитрий Тресвятский, а также настоятель о. Петр Михайлович Дагаев и псаломщик Владимир Дружинин церкви при Порт-Артурском сводном госпитале. Памятная книжка Квантунской области(1903). с. 37.

4. Шисинь, К. (2024). Православные храмы в Люйшуне (Порт-Артуре) в конце XIX — начале XX века. Клио,9 (213), 58-63.

5. РГИА. Ф. 806. Оп. 4 д. 3493. Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. О снабжении церковным имуществом церковь Порт-Артурского крепостного пехотного полка. Апрель — октябрь 1901 г.

6. РГА ВМФ. Ф. 806. Оп. 4 Д. 4060. Л. 1-1 об. Письмо 07.01.1903 вице-адмирала Авелана к протопресвитеру А. Желобовскому, в котором он просит передать антиминс для Квантунского флотского экипажа, временной церкви для нижних чинов морских команд, также испрошено учреждение должностей священника и псаломщика.

7. РГИА. 3493. О снабжении церковным имуществом церкви Порт-Артурской крепости. 9.10.1901.

8. Порт Артур и Дальний. 1894-1904: последний колониальный проект Российской империи (2018). Сборник документов. Институт российской истории Российской академии наук. М; СПб. ЦГИ-Принт, 22-26.

9. Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. № 64. 29 декабря 1898. с. 957; Полное собрание законов Российской империи, по воле государя Николая Перваго издаваемое. Собрание третие. (1901). Т. XVIII. СПб., 8061-8062.

10. РГА ВМФ. Ф. 907. Оп. 1. Управление строителя Порт-Артура. оп. 1. д. 1, 2. Переписка о составлении технических смет и отпуске средств на строительство объектов морского ведомства. Май 1899–январь 1901.

11. РГИА. Ф. 806. Оп. 4 Д. 3130. 4 апреля 1901 г. Управление сводных частей войск и отдельных причтов при них, священнослужители коих состоят в ведении Протопресвитера военного и морского духовенства 8 апреля 1900 — 15 ноября 1901 гг. Л. 151.

12. Отметим, что в документах того времени он мог также назваться "Тамливан" (Прим. — Е. Г.).

13. РГА ВМФ. Оп. 1. Д. 47. Отчет начальника Квантунского полуострова генерал-майора Субботича. 1898–1899 гг. Порт-Артур, 1899. Л. 1-8.

14. Сборник узаконений и распоряжений правительства. 1899. 20 августа. № 104. Ст. 1524, сс. 6562-6589.

15. РГИА. Ф. 806. Оп. 4 Д. 1902. Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. О назначении на вакансию священника церкви 9-го Восточно-Сибирского стрелкового полка в городе Порт-Артуре, священника церкви Шемахинского пехотного резервного полка Евфимия Алфеева, к церкви 11-го Восточно-Сибирского полка в городе Тамливане священника Таврической епархии Николая Пивоварова, к церкви при Штабе войск Квантунского полуострова священника Харьковской епархии Антония Быкова и к церкви Шимахинского пехотного резервного полка диакона Тифлисского кадетского корпуса Константина Сухиева. 28 апреля 1898 г. — 1 декабря 1899 г.

16. РГИА. Ф. 1622, Оп. 1 Д. 262. Справка Министерства финансов о кредитах на расходы, связанные с занятием Квантунской области. 1898–1905 гг. с. 2853.

17. Всеподданнейший отчет начальника Квантунского полуострова генерал-майора Суботича. 1898 и 1899 годы. Порт-Артур: Тип. штаба войск Квантун. обл. 1899.

18. Россов, П. (1901). Русский Китай: очерки занятия Квантуна и быта туземного населения. С приложением карты Квантуна. Порт-Артур: издание книжного склада "Новый край". С. III.

19. Описание Порта-Артур. (Лушунь-коу). (1888). Сборник географических, топографических и статических материалов по Азии. Вып. 32. СПБ. Воен. Тип в здании Генштаба, сс. 1-2.

20. Записки Военно-топографического отдела Главного штаба. Ч. LV. СПб.: Изд. Глав, штаба, 1898.

21. РГА ВМФ. Ф. 3. Оп. 37 л. Д. 11344. По Порт-Артуру Чертеж здания для помещения Гражданского отделения Штаба войск Квантунской области и квартиры начальника отделения. 1899.

22. Базилевич, М. Е. (2023). Творческая деятельность военного инженера Николая Коновалова на Дальнем Востоке. Проект Байкал, 20(78):106-11.

23. Строитель (1902). Вестник архитектуры, домовладения и санитарного зодчества. СПб., 4, 154.

24. Мельников, П. И. (1979). В Маньчжурском походе. На земле, в небесах и на море. Сборник первый. М.: Воениздат, с. 317.

25. РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Д. 3656. Об увольнении Пивоварова и назначении Тресвятского. Протопресвитер военного и морского духовенства Желобовский разрешил отъезд 1 мая 1903 г. священнику Пивоварову, выпускнику Казанской семинарии, отцу двух дочерей, по его прошению направленного в Порт-Артур, после получения рапорта 27 марта того же года, в котором говорится: "Нравственно измученный и нервно разбитый последними днями службы в военном ведомстве в Порт-Артуре, потеряв силы выдерживать на себе тяжелый и непонятный для меня гнет коменданта крепости в продолжении года, как милости прошу распоряжения Вашего немедленного увольнения меня в отставку".

26. Ф. 806. Оп. 4. Д. 1902. Духовное правление.

27. РГИА.Ф. 806 Оп. 4. Д. 2679. Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. О недоразумениях между священником ц. штаба войск Квантунской области Антонием Быковым и начальником военного отдела того же штаба подполковником Флугом. 23 мая — 2 августа 1900 г.

28. Ф. 806. Оп. 4. Д. 1902. Духовное правление.

29. Там же. Л. 3, 3-об., 5.

30. Приведем выдержку из его воспоминаний, где он, разбирая недостатки командного состава, считал, что причинами поражения в Русско-японской войне стали: "1. Пассивность и умственная апатия, наше пресловутое "ни-чаво". 2. Неспособность к продолжительному напряжению воли, физическая и умственная лень. 3. Беспечность и небрежность, русское "авось". 4. Отсутствие солидарности и взаимное недоверие. 5. Отсутствие гражданской дисциплины. 6. Нервность, которая на войне выражалась в частых паниках, "отскоках", крайней чувствительности флангов и т.д. Флуг, В. Е. (1937). Высший командный состав. Вестник Общества Русских Ветеранов Великой войны в Сан-Франциско, 128-129, 11.

31. РГИА, Д. 2348. Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. О назначении священника Евфимия Алфеева благочинным Квантунского полуострова.

32. РГИА. 2639. Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. По донесению священника Антония Быкова о неблаговидной жизни и поступках священника Евфимия Алфеева. 1900–1902 г.

33. РГИА. 3939. Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Об увольнении от службы в отставку священника 9-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Евфимия Алфеева и о назначении на его место священника Павла Кропотова. 1902–1903.

34. РГИА. Там же. Ф. 4195. Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. По ходатайству уволенного от службы в отставку священника 9-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Евфимия Алфеева о сложении с него священного сана. 22 апреля — 8 июля 1903 г.

35. Ф. 806. Оп. 4. Д. 1844. Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. По донесению благочинного 2-ой Кавказской казачьей дивизии о незаконном сожительстве священника 1-го Ейского полка Евфимия Алфеева с Мариею Пузиковою и о переводе Алфеева и священника Шемахинского резервного пехотного полка Петра Тяжелова одного на место другого. 1898.

36. РГИА. Там же. Ф. 6073. Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. По прошению бывшего священника 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, ныне смотрителя Ярославского продовольственного магазина, коллежского регистратора, Евфимия Алфеева, о производстве его в соответствующий сану священника гражданский чин и о зачете в общую выслугу на пенсию службы в означенном сане. 19 июля 1907 г., 18 ноября 1913 г.

37. РГИА. 3763. Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Об увольнении от должности благочинного Квантунской области священника 9-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Евфимия Алфеева и о назначении на эту должность протоиерея Иосифа Никольского. 1902–1903.

38. РГИА. Ф. 806 Оп. 4 Д. 3201. Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. По вопросу, имеет ли право протоиерей церкви при штабе Квантунской области, Иосиф Никольский на получение содержания по должности протоиерея. 5 июня — 12 июля 1901 г. Л. 4.

39. Там же. Л. 29. Л. 17.

40. Там же. Оп. 4 Д. 4207. Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. Об увольнении в отставку благочинного военной церкви Квантунской области протоиерея церкви штаба войск той же области Иосифа Никольского, о переводе на его место свщ. Петра Дагаева и о назначении на место последнего Николая Глаголева. 1 мая — 3 декабря 1903 г.

41. Ф. 806. Оп. 4 Д. 4207. Л. 7. Духовное правление. Там же. Оп. 4 Д. 4207. Духовное правление.

42. Там же. Ф. 4326. Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства. По письму командующего войсками Квантунской области о назначении благочинного при штабе войск, вместо священника Дагаева другого священника, более отвечающего требованиям этой должности, о назначении священника церкви Порт-Артурского свободного полевого госпиталя Николая Глаголева, а на его место священника Дагаева. 20 августа — 24 декабря 1903 г.

43. Там же. Ф. 3536. Об увольнении в отставку священника Порт-Артурского крепостного полка Николая Пивоварова и о назначении на его место священника Дмитрия Тресвятского. 29 марта — 27 ноября 1902 г.

44. Там же. Ф. 806. Оп. 4 Д. 4207. Духовное правление.

45. РГИА, Л. 25.

46. Полстолетие пастырского служения. (26 октября 1860 г. — 26 октября 1910 г. Протоиерей С. И. Глаголев. Сергиев-Посад: Типография Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1910.

47. Ф. 806. Оп. 4 Д. 4207. Л. 31 об.

48. Бархатов, М. Е. (1907). История русско-японской войны. СПб. Т-во Р. Голике и А. Вильборг, с. 1014.

49. https://www.orthedu.ru/kraeved/nekropol/13668-pamyati-geroev-svyaschennikov-russko-yaponskoy-voyny.html.

50. Семенов, В. Расплата. Трилогия. Любое издание.

51. РГИА. Ф. 806. Оп. 15. Д. 104. Книга на записку прихода денежных сумм и капиталов по церкви Штаба войск Квантунской области 1903–1905 гг.

52. Там же. Л. 30.

53. Семенов, В. Г. (2014). Гибель отца А. Холмогорова. Православный Духовный вестник Саракташского благочиния, (1).

54. Холмогоров, А. П., свящ. (1905). Воспоминания Порт-Артурца. В осаде. СПб. Типо-лит. В. В. Комарова.

55. Слюнев, В., свщ. (1905). Воспоминания священника, прожившего все время осады в Порт-Артуре. Беседа о физических и нравственных страданиях, которые русские воины великодушно переносили во время девятимесячной осады Порт-Артура. Вестник военного духовенства, (16), 485.

56. Порт-Артур. Инж.-мех. флота Б. М. Лобача-Жученко. (1904). СПб.: Изд. С. А. Чиколини. с. 30.

57. РГА ВМФ. Ф. 907. Оп. 1. Д. 145. Л. 118. Положение о временном комитете по устройству Порт-Артура, где п. 5 предписывал "рассматривать проекты общественных сооружений, как-то: церквей, больниц, театров, гостиниц, гостиных дворов, бань, рынков, мостов, городских набережных, гаваней, пристаней и т.п. 31 октября 1903 г. Алексеев.

58. Когвич, В. Л. и Бордочский, Л. (1898). Ляо-Дун и его порты. СПб., 30.

59. Военная энциклопедия (1915). Под ред. Ген. штаба полк. В. Ф. Новицкого, воен. инж. подполк. А. В. фон Шварца и др. Т. 18. СПб. Т-во И. Д. Сытина, с. 622.

60. Мигулдин, П. П. (1905). Война и наши финансы. Харьков. Печатное дело, с. 28.

61. Порт Артур и Дальний, с. 140.

62. Ильинский, ген. шт. капитан (1899). Извлечение из предварительного отчета о поездке на Ляодунский полуостров. Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Доп. вып. 2.

63. Порт-Артур. Инж.-мех. флота Б. М. Лобача-Жученко. (1904). СПб.: Изд. С. А. Чиколини.

64. Свт. Николай Японский (2019). Письма. Т. 3. М., с. 514.

Список литературы

1. Acta Apostolicae Sedis 1921 — Acta Apostolicae Sedis 13 (1921). Typis polyglottis Vaticanis, Romae, 521-524.

2. Böck 1989 — Böck, K. (1989). Die Änderung des Bayerischen Konkordats von 1968. Das Ende der Auseinandersetzungen über die Bekenntnisschule und die rechtliche Sicherung katholischer Erziehung in Bayern, Augsburg. p. 28.

3. Brechtel 2024 — Brechtel, L. M. (2024). Die Wiedererrichtung des Domkapitels zu Speyer als Ergebnis des Bayerischen Konkordats von 1817. NomoK@non. doi:10.5282/nomokanon/283.

4. Dambacher 2020 — Dambacher, J. (2020). Die Verhandlungen zum Preußenkonkordat von 1929. Unter besonderer Berücksichtigung der römischen Akten, Würzburg. p. 1153.

5. Deutsch 1963 — Deutsch, J. (1963). Some Problems of Church and State in the Weimar Constitution. The Yale Law Journal, 72(3), 457-474. doi:10.2307/794565.

6. Die Verfassung 1919 — Die Verfassung des Deutschen Reichs (11. August 1919). Reichsgesetzblatt, Nr. 152, 1383-1418.

7. Edikt über die äusseren Rechtsverhältnisse 1809 — Edikt über die äusseren Rechtsverhältnisse der Einwohner des Königreiches Baiern, in Beziehung auf Religion und kirchliche Gesellschaften, zur näheren Bestimmung der §§ VI des ersten Titels der Konstitution (14. Juni 1809). Königlich-Baierisches Regierungsblatt, XL. Stück, 897-920.

8. Heun 2020 — Heun, W. (2020). Staatsleistungen an die Kirchen und andere Religionsgemeinschaften, in Pirson, D., Rüfner, W., Germann, M. and Muckel, S. (eds.), 3, Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, Duncker und Humblot, Berlin, 3017-3071.

9. Heinritzi 2010 — Heinritzi, F. (2010). Die Neuordnung des Verhältnisses von Staat und Kirche in Bayern nach dem Ersten Weltkrieg. Genese und Bedeutung des Bayerischen Konkordates von 1924/25, in Zedler, J. (ed.), Der Heilige Stuhl in den internationalen Beziehungen 1870–1939, Herbert Utz Verlag, München, 203-226.

10. Hohl 2024 — Hohl, H. (2024). Das Bayerische Konkordat von 1817. NomoK@non. doi:10.5282/nomokanon/272.

11. Huber 1988 — Huber, E. R., and Huber, W. (1988). Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert Dokumente zur Geschichte des deutschen Staatskirchenrechts. Bd. IV: Staat und Kirche in der Zeit der Weimarer Republik, Duncker und Humblot, Berlin. p. 884.

12. Huber 1990 — Huber, E. R., and Huber, W. (1990). Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert. Dokumente zur Geschichte des deutschen Staatskirchenrechts. Bd. I: Staat und Kirche vom Ausgang des alten Reichs bis zum Vorabend der bürgerlichen Revolution, 2, Duncker und Humblot, Berlin. p. 705.

13. Kämper 2020 — Kämper, B. and Schulten, M. (2020). Die Selbstbestimmung der Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften über ihr Vermögen, in Pirson, D., Rüfner, W., Germann, M. and Muckel, S. (eds.), 3, Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, Duncker und Humblot, Berlin, 2819-2887.

14. Kapfelsperger 2016 — Kapfelsperger, T. (2016). Staatsleistungen an die Katholische Kirche in Bayern: Grundlagen, Entwicklung seit 1919 und mögliche Ablösung, EOS-Verlag. p. 328.

15. Kotulla 2007 — Kotulla, M. A. (2007). Deutsches Verfassungsrecht 1806–1918 Eine Dokumentensammlung nebst Einführungen. Bd. 2: Bayern, Springer, Berlin. p. 2038.

16. Kraus 2007 — Kraus, Hans-Christof (2007). Das Ende des alten Deutschland. Krise und Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1806, Duncker & Humblot GmbH, Berlin. p. 124.

17. Listl 1996a — Listl, J. (1996). Die konkordatäre Entwicklung in Bayern von 1817 bis 1988, in Isensee, J. and Rüfner, W. (eds.), Kirche im freiheitlichen Staat: Schriften zum Staatskirchenrecht und Kirchenrecht, Duncker und Humblot, Berlin, 544-590.

18. Listl 1996b — Listl, J. (1996). Die Neufestlegung der Diözesanzirkumskription im wiedervereinten Deutschland, in Isensee, J. and Rüfner, W. (eds.), Kirche im freiheitlichen Staat: Schriften zum Staatskirchenrecht und Kirchenrecht, Duncker und Humblot, Berlin, 863-885.

19. Listl 1996c — Listl, J. (1996). Konkordate und Kirchenverträge, in Isensee, J. and Rüfner, W. (eds.), Kirche im freiheitlichen Staat: Schriften zum Staatskirchenrecht und Kirchenrecht, Duncker und Humblot, Berlin, 469-493.

20. Listl 1996d — Listl, J. (1996). Staat und Kirche in Deutschland. Vom Preußischen Allgemeinen Landrecht bis zum Bonner Grundgesetz, in Isensee, J. and Rüfner, W. (eds.), Kirche im freiheitlichen Staat: Schriften zum Staatskirchenrecht und Kirchenrecht, Duncker und Humblot, Berlin, 237-294.

21. Löhnig 2011 — Löhnig, M. and Preisner, M. (2011). Möglichst viele vollendete Tatsachen schaffen: Zur Geltung und Fortgeltung des Bayerischen Konkordats von 1924. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung, 97(1), 219-273. doi:10.7767/zrgka.2011.97.1.219.

22. Mager 2020 — Mager, U. (2020). Förderung von Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften durch den Staat, in Pirson, D., Rüfner, W., Germann, M. and Muckel, S. (eds.), 3, Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, Duncker und Humblot, Berlin, 2767-2798.

23. May 2017a — May, G. (2017). Die Konkordatspolitik des Heiligen Stuhls von 1918 bis 1974, in Egler, A. and Rees, W. (eds.), Schriften zu Staat und Kirche. Ausgewählte Aufsätze, Duncker und Humblot, Berlin, 515-564.

24. May 2017b — May, G. (2017). Die kirchlichen Belange im geltenden bayerischen Schulrecht der allgemeinbildenden Schulen, in Egler, A. and Rees, W. (eds.), Schriften zu Staat und Kirche. Ausgewählte Aufsätze, Duncker und Humblot, Berlin, 9-32.

25. Mückl 2020 — Mückl, S. (2020). Verträge zwischen Staat und Kirchen sowie anderen Religionsgemeinschaften, in Pirson, D., Rüfner, W., Germann, M. and Muckel, S. (eds.), 3, Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, Duncker und Humblot, Berlin, 433-481.

26. "Placet" 1993 — Placet. (1993) Новый большой англо-русский словарь. Т. 2. М., "Русский язык", 702.

27. Stehlin 1983 — Stehlin, S. A. (1983). Weimar and the Vatican, 1919–1933: German-Vatican Diplomatic Relations in the Interwar Years, Princeton University Press, Princeton, NJ. p. 490.

28. Treml 2006 — Treml, M. (2006). Geschichte des modernen Bayern: Königreich und Freistaat, 3, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München. p. 560.

29. Volk 1972 — Volk, L. (1972). Das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933: von den Ansätzen in der Weimarer Republik bis zur Ratifizierung am 10. September 1933, Matthias-Grunewald-Verlag, Mainz. p. 265.

30. Zedler 2024 — Zedler, J. (2024). Ein ungeliebtes Kind? Bayern, der Heilige Stuhl und das Konkordat von 1817. zur debatte, 54(3), 14-19.

31. Бонвеч 2008 — Бонвеч, Б. (2008). История Германии: учебное пособие. Т. 1: С древнейших времен до создания Германской империи, Белковец Л. П., Васютин С. А., Глушанин Е. П. и др.; под общ. ред. Бонвеча Б., Галактионова Ю. В.; сост. науч.-справ, аппарата Мить А. А., КДУ, Москва. с. 544.

32. Васильев 2000 — Васильев, В. И. (2000). Германский федерализм: проблемы развития, Компания Спутник, Москва. с. 407.

33. Грыса 2005 — Грыса, Т. (2005). Конкордат. Католическая энциклопедия. Том 2. М., Издательство францисканцев, 1223-1224.

34. Попов 2023 — Попов, И. Д. (2023). Бавария и принятие Основного закона Федеративной Республики Германия. Вестник Санкт-Петербургского университета. История, 68(3), 743-758.

35. Рыбаков 2010 — Рыбаков, В. А. (2010). Трансформация и имплементация способы развития национального права. Вестник Омского университета. Серия "Право", (3), 34-41.

36. Темниковский 1911 — Темниковский, Е. (1911). Конкордат. Православная богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь. Т. 12. Товарищество А. П. Лопухина, СПб. 807-816.

Об авторе

М. В. ШелегинРоссия

Шелегин Михаил Валерьевич — аспирант, кафедра всеобщей истории

Архангельск

Рецензия

Для цитирования:

Шелегин М.В. Баварская политика конкордатов: от Наполеоновских войн до Веймарской республики. Российский журнал истории Церкви. 2025;6(3):129-147. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2025-183. EDN: UABKBD

For citation:

Shelegin M.V. Concordat policy of Bavaria from the Napoleonic Wars to the Weimar Republic. Russian Journal of Church History. 2025;6(3):129-147. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2025-183. EDN: UABKBD