Перейти к:

Степанов К. П. как основатель учебной иконописной мастерской при Донском монастыре

https://doi.org/10.15829/2686-973X-2025-195

EDN: CAUEPS

Аннотация

Работа посвящена изучению роли просвещенного художника, академика живописи К. П. Степанова (1854–1910) в сохранении традиций древнерусской живописи. По его личной инициативе была создана иконописная палата при Донском монастыре, где изначально обучали молодых художников из владимирских иконописных сел. Эта школа церковной живописи была создана на проценты в размере 100 тыс. руб. благотворительного капитала рода Селезнёвых, вложенных на помин души статского советника Н. Д. Селезнёва. Школа была открыта в сентябре 1908 г. на Остоженке, в здании Совета детских приютов, где работал Селезнёв, пригласивший известных иконописцев, и уже первые ученики успешно выполнили ряд престижных заказов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Гувакова Е.В., Симонов В.В. Степанов К. П. как основатель учебной иконописной мастерской при Донском монастыре. Российский журнал истории Церкви. 2025;6(2):113-140. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2025-195. EDN: CAUEPS

For citation:

Guvakova E.V., Simonov V.V. Stepanov K. P. as the founder of the educational icon painting workshop at the Donskoy Monastery. Russian Journal of Church History. 2025;6(2):113-140. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2025-195. EDN: CAUEPS

Художественное творчество может проявляться лишь в возможном одухотворении согласно с духовным настроением пишущего художника как выразителя соборного понимания… 1

Ставропигиальный Донской монастырь был основан в 1593 г. по избавлению Москвы от войск крымского хана Казы-Гирея царем Федором Иоанновичем в честь Донской иконы Божьей Матери. Он славится архитектурным ансамблем XVII–XIX вв.2., сохранившимися святынями, именами выдающихся служителей, некрополем известных дворянских фамилий 3. Историям чудотворной иконы, архитектуры, духовного училища при монастыре, судьбам выдающихся священнослужителей посвящены многочисленные исследования 4. Однако одно из выдающихся событий перед революцией 1917 г. — учреждение иконописного училища при монастыре в 1908 г. по инициативе известного художника К. П. Степанова, все еще остается неизвестным. Документы по созданию этого училища сохранились в нескольких архивных фондах — РГАДА и ЦИАМ, а также отразились в воспоминаниях современников и периодических изданиях того времени.

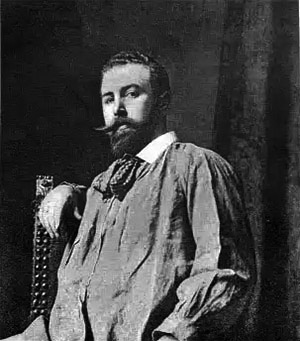

Рис. 1. Фотография К. П. Степанова 1890-х гг.

Прежде всего рассмотрим личность учредителя: Клавдий Петрович Степанов (1854–1910) — прославленный портретист и автор ряда жанровых работ, чьи работы охотно приобретали аристократы (рис. 1). Третий сын генерала П. А. Степанова (участвовавшего с А. В. Суворовым в переходе через Альпы), он прославился не только как талантливый художник, достойно оценённый современниками 5, но и как яркий общественный деятель и выдающийся организатор. Академик живописи с 1874 г., расписывавший орнаментальные плафоны Пушкинского и стены Исторического музеев, был признан при жизни как выдающийся портретист и автор жанровых работ 6. Однако ряд его выдающихся деяний еще не исследован.

Рис. 2. Степанов К. П. Портрет девушки в народном костюме. 1882. Холст, масло. Частная коллекция. Источник — аукцион Bonham, 4 июня 2014. The Russian Sale.

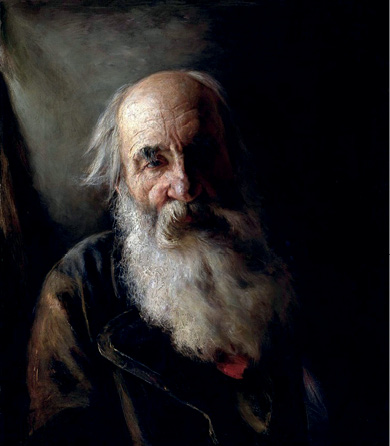

Рис. 3. Степанов К. П. Портрет старика. Холст, масло. 56х47 см. Иркутский областной художественный музей им. Сукачева.

Рис. 4. Иллюстрации К. П. Степанова 1909 г., опубликованные в литературоведческом исследовании Д. C. Дарского "Маленькие трагедии Пушкина". М. Моск. худож. Печ., 1915.

Клавдий родился в родовой усадьбе Табалово под Подольском Московской губернии, в 1873 г. окончил Московский лицей цесаревича Николая 7, а затем историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Удивительно, что в это же время 11 месяцев он занимался в Санкт-Петербургской Академии художеств как вольноприходящий ученик по живописи, получив за выпускную работу звание академика живописи 8. В 1875 г. он стал членом Общества поощрения художеств, а во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. был зачислен вольноопределяющимся в лейб-гвардии Преображенский полк, получив за храбрость орден св. Георгия. Следуя патриотическому порыву, в эти же годы его братья Михаил и Филипп служили в команде Рущукского отряда.

После войны Степанов вернулся в столицу, служил чиновником по особым поручениям в Министерстве финансов, но вскоре уйдя в отставку, почти 10 лет жил в Италии. Именно тогда он "всецело посвятил себя живописи, недалеко от Рима по дороге во Флоренцию, купил старый монастырь, преобразовав его в виллу" 9. На протяжении 20 лет художник активно работал и часто участвовал в выставках, в основном, петербургских. В 1886 г. он вступил в Московское общество любителей художеств, в 1895 г. его рисунки использовались в оформлении грамот и церковных изданий 10. Академия художеств присудила Клавдию Петровичу высшее звание классного художника I степени по живописи. В 1911 г. он был приглашен в Комиссию по реставрации Успенского собора, где председателем Высочайше учреждённой Особой Комиссии по реставрации Большого Московского Успенского собора был князь А. А. Ширинский-Шихматов, а его заместителем — прокурор Московской Синодальной конторы Ф. П. Степанов 11, видимо, и привлекший брата. Несомненно, что там художник познакомился с лучшими иконописцами своего времени: М. О. Чириковым, В. П. Гурьяновым, М. О. Дикарёвым, Е. И. Брягиным.

Имя Клавдия Петровича традиционно включалось в дореволюционные справочники по русскому искусству, где можно прочитать, что Степанов "пишет небольшие картинки преимущественно с фигурами в западноевропейских костюмах эпохи Возрождения, отличаясь в них тонкостью кисти, силою красок и прекрасною характеристикою и выразительностью выведенных на сцену лиц" 12. Картины "Бедняга-скрипач", "Сцена из посольства Чемоданова во Флоренции при царе Алексее Михайловиче в XVII веке", "Дон Кихот после сражения с мельницами", "Скупой", "У венецианского мастера" и другие создали К. П. Степанову известность и репутацию классического художника. Его работы охотно приобретали европейские музеи и русские коллекционеры — П. М. Третьяков, А. Н. Русанов и другие. Картины живописца хранятся в ведущих столичных и региональных музеях, и современные искусствоведы высоко оценивают его творчество 13, посвящая ему отдельные исследования 14. Современники награждали его эпитетами "крупнейший сильнейший представитель современной художественной живописи" 15.

Вернувшись в Россию, Клавдий Петрович с 1903 г. вел рубрику "Художественные новости" в газете "Московские ведомости", где освещал выставки, связанные с христианским искусством, публикуя заметки о церковном искусстве и иконописи. Например, в статье "Драгоценное достояние русского народа" он доказывал превосходство древнерусского искусства перед западной живописью и при этом высоко оценивал иконы В. М. Васнецова. В 1908 г. К. П. Степанов при поддержке В. М. Васнецова издал единственный номер журнала "Цветник", посвящённый искусству: на обложке журнала было помещено изречение Ф. И. Достоевского "Красота спасет мир" 16, в журнале были опубликованы новые картины художников, неизвестный портрет Н. В. Гоголя, образцы древнерусской архитектуры. Очень интересен эскиз памятника В. М. Васнецова на могилу нижних чинов Семеновского полка, павших при исполнении долга службы во время вооруженного восстания в Москве в декабре 1905 г. В номере опубликованы статьи В. Кожевникова "Значение А. А. Иванова в религиозной живописи", В. Ф. Залесского "Идеи московских славянофилов в их отношении к текущей современности", Д. А. Олсуфьева "В Зимнем Дворце 27 апреля 1905 года", "Памяти Филарета Митрополита Московского" и др. Сам издатель подготовил статью "О современном положении церковной иконописи и стенописи в России", где он называл русскую иконопись драгоценным достоянием 17.

Убежденный монархист, быстро сблизившийся со славянофилами, уже в 1906 г. он становится издателем и главным редактором журнала "Московский голос". Эта общественно-политическая, церковная и литературная газета выходила еженедельно в течение 1906–1907 гг. Клавдий Петрович полагал, что в "тяжелое, переживаемое нами время… необходимо доводить до власти все запросы народной жизни…" и "только широкое развитие соборного начала и общественной самодеятельности призвано вывести Россию из того тягостного положения, в котором она находится" 18. Публицистические работы Степанова 19, в которых он привлекал внимание к разным аспектам государственного строя, четко выражают его монархические взгляды и приверженность самодержавию.

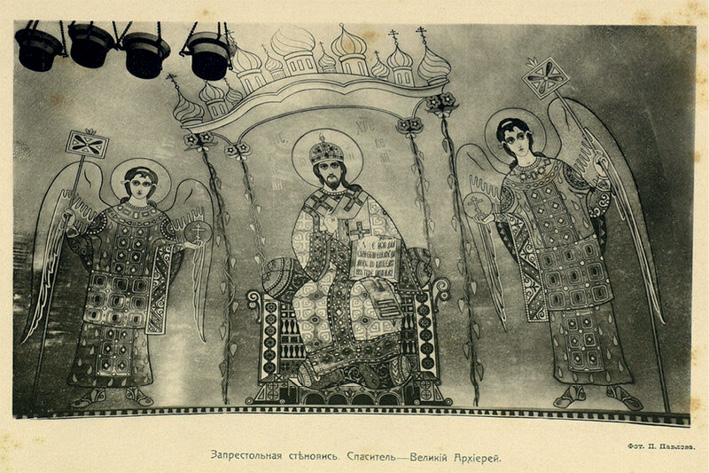

Клавдий Петрович был вхож в круг августейших особ, поскольку его старший брат Михаил был близким другом великого князя Сергея Александровича. Михаил Петрович служил секретарем ИППО 20, а их младшая сестра Екатерина была фрейлиной Александры Федоровны. В 1905 г. художник по приглашению царствующей семьи расписал стены усыпальницы Сергея Александровича в Чудовом монастыре, а в 1909 г. его брат подготовил издание, посвященное системе росписей, где сообщил, что перед этим художник изучал "лучшие сохранившиеся образцы в церквах Рогожского кладбища старообрядцев" 21 (рис. 5). Позже Клавдий Петрович писал иконы для усыпальницы в Марфо-Мариинской обители милосердия, основанной Елизаветой Фёдоровной, как будет показано ниже, привлекая своих учеников из мастерской при Донском монастыре.

Рис. 5. Роспись алтаря в усыпальнице в.к. Сергея Александровича в храме под Алексеевской церковью кремлевского Чудова монастыря.

Но признанный при жизни как талантливый художник и яркий публицист, Клавдий Петрович до сих пор не оценен как выдающийся организатор, — ведь до сих пор истории создания иконописной школы при Донском монастыре не посвящено специального исследования. Восполним этот пробел, используя документы прессы и двух центральных московских архивов — РГАДА и ЦГА г. Москвы, оценив по достоинству огромный труд по созданию этого учебного заведения. Продемонстрируем, что К. П. Степанов вошел в историю как продолжатель традиций древнерусской иконописи, стремившийся сохранить ее уникальные художественные традиции. Его любимым детищем стала Иконописная палата при Донском монастыре, созданию которой он посвятил последние годы жизни. Мастерская начала работу 22 ноября 1908 г. в Доме детских приютов на Остоженке. Целью создания Палаты ставилось возрождение культуры иконописания, причем художник, став первым директором, перенес туда свою собственную мастерскую, чтобы работать на глазах учеников.

"Я счастлив, — говорил он на торжестве освящения палаты, — что могу представить вам в настоящее время здоровых детей тех поколений, которые и двести, и триста, и более лет тому назад занесены в летописи нашей иконографии. В прекрасных храмах их сел я видел иконы их прадедов, представляющие драгоценные для нас свидетельству их благоговейных трудов" 22.

О его усердии свидетельствует поездка во владимирские иконописные села, где он лично отбирал первых учеников. Так, в Палехе, куда он прибыл зимой 1908 г., заезжий московский гость поразил обывателей своим роскошным обликом:

"Шуба была богатая, такой в Палехе ни у кого не было, и все иконописцы смотрели больше на нее, чем на человека, смотрели с некоторой робостью и любопытством" 23.

В докладе его брата, прокурора Синодальной конторы Ф. П. Степанова 24, наблюдателя церковно-приходских школ, управляющего также Синодальным училищем и Синодальным хором 25, указаны цели создания Палаты и представлен краткий очерк ее возникновения. Иконописная мастерская в документах того времени нередко называлась Живописной палатой, Училищем или Школой церковной живописи и реставрации. Она была основана на средства, вложенные родственниками в память об ушедшем из жизни, не оставив наследников, Н. Д. Селезнёва (1862–1905). Но его многочисленные братья и сестры (в семье было 3 сына и 6 дочерей), позаботились о сохранении его памяти, завещав крупную сумму Донскому монастырю. Приведем выписку из духовного завещания 24 января 1906:

"Тому же Донскому монастырю 100 тыс. руб. с тем, чтобы этот капитал оставался всегда неприкосновенным, именовался "Благотворительным капиталом рода Селезнёвых" и чтобы с оного были употребляемы по личному усмотрению преосвященного владыки, заведующего сим монастырем или по усмотрению настоятеля монастыря на дела благотворительные: по образованию, лечению или призрению неимущих лиц" 26.

Согласно синодальным законам, все завещанные дарителями средства должны были вкладываться в банки, и этот вклад был обращен в 6% заем Крестьянского Поземельного Банка, после чего управляющие монастырем каждый год получали с него проценты.

Рассмотрим подробнее судьбу Николая Дмитриевича Селезнёва, уроженца Тулы. Действительный статский советник, получив домашнее образование, с января 1878 г. служил секретарем в ведомстве "Попечительство о бедных в Москве", в 1886 г. получив чин надворного советника. Он был почетным членом и попечителем "Московского совета Детских приютов" Московской экспедиции собственной его императорского величества канцелярии по учреждениям Императрицы Марии и был награжден орденом Св. Станислава II степени Учреждений императрицы Марии 27. Благотворительную деятельность он продолжил в память о своей матери, бывшей почетной попечительницей Елизаветинского благотворительного общества в Москве. И именно в здании на Остоженке, 36, принадлежащему Московскому совету детских приютов Ведомства учреждений императрицы Марии, курирующему деятельность детских приютов в Москве и была устроена Иконописная мастерская (рис. 6).

Рис. 6. Здание Московского совета детских приютов (Ведомства учреждений Императрицы Марии) на Остоженке, 36, где размещалась Иконописная мастерская.

Николай Дмитриевич был увлеченным коллекционером, жил в Москве в собственном доме на Пречистенке, 18 и охотно тратил деньги на благотворительность. Известно, что в своем имении под Тулой на свои средства он перестроил местный храм, сделав его зимним, а незадолго до ухода из жизни продал крестьянам землю на льготных условиях 28. Не исключено, что эти средства — 100 тыс. руб. и были вложены его родственниками в Донской монастырь на вечное поминовение. Это было не единственное вложение семьи, другим примером невероятно щедрой благотворительности Селезнёвых является организация детского приюта и школы имени их родителей — Д. С. и А. А. Селезнёвых в роскошной фамильной усадьбе Хрущевых-Селезнёвых на Пречистенке, 12, где сейчас расположен Государственный музей А. С. Пушкина.

В архиве хранится письмо художника к душеприказчикам, сумевшего убедить их в своем намерении 29 (см. Приложение 1). Ответ семьи был положительным, но при этом они просили ввести в Совет одного из начальствующих Донского монастыря, одного из наследников или родственников покойного, совершать панихиды в день смерти Н. Д. Селезнёва, а также "поместить на видном месте его портрет, чтобы ученики дружно молились утром об упокоении, как и имена в память других жертвователей" 30.

Такое же письмо К. П. Степанов отправил митрополиту Московскому 5 февраля 1908 г. Московское священноначалие поддержало проект, так, в донесении благочинного ставропигиальных монастырей и московского первоклассного ставропигиального Новоспасского монастыря архимандрита Бориса (Шипулина (1874–1938)), содержатся четкие указания:

"…чтобы донские настоятели были почетными членами или попечителями учреждаемой школы. Осуществление упомянутого проекта, отвечая смыслу и назначения завещания, принесет величайшее благо и пользу Отечественной Православной Церкви, увековечит и будет во всяком случае, гораздо более широкое применение к жизни, чем предполагаемое создание при Донском монастыре больницы или богадельни для нескольких призреваемых или даже обыкновенной школе приюта, имеющих в конечном проявлении узкую цель, весьма ограниченную область благодеяния. 24 января 1908 г" 31.

Указом Его Императорского величества из Московского правления Св. Синода конторы Управлению ставропигиального Донского монастыря был прислан утвержденный проект сметы иконописной мастерской. Проект сметы прихода и расхода Донского монастыря на 1909 г. показал, что общая сумма доходов была исчислена в 81 003 руб. и превысила доходную смету на 6 178 руб., а расходная смета составлена применительно к расходам 1907 г. и действительной потребности выразится в 70 881 руб. более сметы 1908 г. на 16 295 руб. Но все же общий доход превышал расход на 10 121 руб.32.

Управляющий Донским монастырем преосвященный епископ Григорий (Полетаев (1831–1914)) уведомил контору, что согласно духовному завещанию он получил: "Благотворительный капитал рода Селезнёвых" во временных свидетельствах…"33, см. Приложение 5.

Прокурор Московского Св. Синода конторы, обращаясь в Управление Донского монастыря уточнял, "сколько получено процентов с пожертвованного статским советником Селезнёвым капитала, на сумму 112 200 руб., где и как хранятся эти деньги и какой последующий срок получения процентов" 34. Священноначалие считало возможным "открыть пока частную мастерскую от Донского монастыря с тем, чтобы по утверждении Устава она бы развернулась бы в предполагаемую мастерскую (живописную палату) и училище при ней. На этом основании Конторой Св. Синода совместно с настоятелем Донского монастыря были выработаны представляемые следующие положения 35 (см. Приложение 5).

10 июня 1908 г. Иконописная палата начала свою работу. В статье "Об учреждении иконописной палаты при Донском монастыре имени Селезнёва, в день освящения палаты 22 ноября 1908 г." 36 говорилось, что она была создана с целью:

"…поддержания и усовершенствования православного иконописания на началах, признаваемых Церковью древнейших времен, а равно и сохранение памятников христианской живописи под непосредственным ведением директора, который в то же время состоит директором училища. При палате состоит наблюдательный совет под председательством прокурора московской конторы Святейшего Синода. В нем присутствуют в качестве непременных членов, — директор палаты и археолог (специалист по иконописи и известный своими учеными трудами в области истории, живописи и искусства вообще), в качестве членов — один художник, заявивший себя на поприще церковной живописи, представитель комитета попечительства о русской живописи и два лица духовного звания, известные своими познаниями в области православной иконографии.

Наблюдательный совет имеет предметом своих занятий: изыскание способов в наиболее целесообразной постановке церковно-живописной палаты, ревизию дел палаты, распределение получаемых палатою по заказам сумм, утверждение договоров с заказчиками, а также принятие надлежащих мер к охранению и научной разработке древне-русской церковной иконографии, ея памятников и истории ея, наблюдение за реставрацией памятников старинной церковной живописи, ведение списков памятников, признаваемых общим церковным достоянием, и, наконец, заботу о хранении и реставрации собрания древнерусских и иных церковно-живописных произведений для обогащения библиотеки и музея христианских древностей, состоящих при палате".

В Протоколах 1908 г. содержатся сведения о содержании иконописной мастерской, где указано:

"Назначить директором школы академика Клавдия Петровича Степанова как человека во всем достойного и наиболее соответствующего, надзирателем над школой иер. Тихона, для помещения каковой нанять временно квартиру в Доме общества детских приютов на Остоженке... Жалование служащим выдавать ежемесячно равномерными частями… а именно, директору Степанову 2 400 р в год, а надзирателю Тихону 600 руб. в год и ему на стол, положенный ученикам. …а остальными свободными средствами в количестве 4 305 руб. воспользоваться для обзаведения школы согласно такому расчету: а) на командировку для набора учеников 300 р, на постели 390 руб., посуду 100 руб., мебель 600 руб., портреты и иконы 100 р, на библиотеку и оборудование мастерской 510 р., итого 2 000 руб.37".

В уставных документах говорилось, что для ведения хозяйства надзиратель должен иметь книгу, в которой должно записывать приходы и расходы по школе; книгу выдать за подписью Совета Прокуратора конторы "за скрепою секретаря". На расходы по мастерской школы директор мог получать от прокурора Конторы аванс в размере не более 100 руб., в израсходовании которых своевременно представляя Прокурору надлежащие отчеты.

Директор пристально следил за своими сотрудниками и в случае нерадивости заменял их на более расторопных. Так, иер. Тихон был освобожден от должности надзирателя уже в ноябре 1908 г. по заявлению прокурора Конторы, т.к.:

"…определённый в надзиратели иконописной школы иеродиакон Тихон оказался человеком нехозяйственным, мало посему соответствующему своему месту… директор школы просит назначить на место надзирателя человека с художественным образованием, который мог бы в случае отсутствия директора быть его заместителем по дому — эконома же по школе можно было бы поставить за меньшим жалованием, например, рубля за 25 в месяц, которая легко соберется из кредита по содержанию учеников, и посему К. П. Степанов просит разрешить ему, по его выбору, подыскать и нанять для школы таковых лиц". Затем директор подал доклад "о желательности пригласить окончившую гимназию Фишера с золотой медалью Наталью Степановну Писареву, как знающую и опытную учительницу" 38.

Согласно Протоколу № 1 уже 10 апреля 1909 г. состоялся показ работ учеников с гипсов, живой натуры и собственных композиций. Было признано, что они "прогрессируют" в живописи. Во время пасхальных каникул ученики добровольно трудились над снятием копий и некоторых картин (виды, пейзажи) и просили позволения директора продать их картины в свою пользу, что было им разрешено с условием удержания 10% от продажи в пользу Палаты 39.

Представитель Донского монастыря иеромонах Александр сообщил, что Управлением монастыря решено просить Палату принять на себя работы по написанию икон для иконостаса в новой церкви монастыря на кладбище. Всего имеется сдавать около 50 больших икон; для обсуждения, а подробностей и вообще всех работы лучше было бы собраться у Настоятеля монастыря, например, на Пасхальной неделе, к таковому времени будет готов эскиз иконостаса 40. Уже в 1910 г. учениками иконописной мастерской им. Н. Д. Селезнёва были написаны образы для верхнего храма-усыпальницы в центре нового Донского кладбища, созданного по проекту архитектора И. С. Кузнецова. Их судьба неизвестна, после закрытия монастыря и перестройки храма в 1926 г. в нижнем храме был устроен первый в стране крематорий, а в 1927 г. оборудован колумбарий.

Согласно рапорту секретаря И. Трошина от 10 марта 1910 г. ясно, что уже в марте ученики начали получать заказы на иконы, получая за свою работу от 3 до 75 руб. Так, он сообщил, что К. П. Степановым представлено в Совет 200 руб. — задаток за исполнение двух икон для Славянского Благотворительного общества. Также поступил заказ от Елизаветы Федоровны на 5 копий и четыре иконы с клеймами жития по 75 руб. для усыпальницы Сергея Александровича и другие обращения: "Андреевой написать 4 иконы по 3 руб. каждая, они будут сданы к Пасхе". При этом секретарь предложил "завести книгу заказов по Иконописной палате, в каковую вносить все требуемые подробные сведения о таких заказах", с чем согласились все члены Совета 41.

Совет признал возможным выдачу денег, получаемых за исполнение заказов директору и ученикам. Поскольку участие директора,

"…как направителя в сем деле, конечно, большее, ученики же являются исполнителями его указаний, им сначала обдуманных и разработанных. Члены Совета высказались за желательность выдачи Директору 20 (исправлено на 10%), а ученикам 10%, остальные же 80 причислить к капиталам Палаты на ее содержание, причем распределение означенных 10% предоставить Самому Директору, по его усмотрению, между работавшими заказы учениками. Что же касается воспитательного наблюдения за учениками Палаты, то таковые наблюдения будут вести четверо старших воспитанника, тем более что они, учась, получают по 10 руб. в месяц" 42.

Эта сумма была сопоставима с жалованием служащих, так, в докладах 1909 г. указана плата служителям при Палате: дворнику Тимофею Иванову 12 руб. и кухарке Афимье Егоровне 8 руб. за их усердные труды. Важно отметить, что прославленный иконописец Г. О. Чириков был приглашен на правах учителя с платой 1 679 руб. в год 43. Выходец из Мстёры, талантливый художник, открывший собственную мастерскую на Таганке, был одним из мастеров, участвовавших в реставрации Успенского собора в Московском Кремле. Именно он стал последним руководителем Иконописной палаты на Остоженке. Эта страница в жизни прославленного мастера, считающегося одним из выдающихся творцов поздней русской иконописи, совершенно неизвестна. А ведь по словам А. И. Анисимов Григорий Осипович был "королем" иконописцев-реставраторов, в 1918—1919 гг. он раскрывал "Троицу" прп. Андрея Рублева.

При просмотре счетов обратим внимание на оплату телефона, шитье рубашек ученикам (по три каждому), что обошлось в 54 руб. Судя по приобретению канцелярских приборов на сумму 1 557 руб., можно предположить, что они использовались как дорогие украшения директорского кабинета. Ведь согласно докладу г. Председателя Совета прокурора К. П. Степанова учет был скрупулёзный. Так, при рассмотрении расходов Иконописной палаты за истекшие 3 месяца январь-март 1910 г., оказалось, что "расходы идут нормально, согласно представленной и утвержденной Советом Палаты смете, кроме расходов на полотеров, — за 5 месяцев вперед истрачено на этот предмет излишние 14 руб. 50 коп", относительно чего Совет высказался, что они должны быть возвращены, как затребованы неправильно 44.

В приложенных к отчетам счетах можно вперемешку видеть чеки гастрономических и художественных магазинов с тратами на продукты, где указаны мясо, молоко, сало, сыр, белый хлеб, сахарный песок, творог, макароны, огурцы, лук, дрожжи, сельдь, горчица, картофель, колбаса, капуста, а также десяток яиц (с пометкой "для рисования"), карандаши, калька, серебряный порошок, листы пергамента, лак, траты на трамвай. А также счета за лапти и обувь, керосин и бензин, на возчика и укладчика дров, за стирку, баню и стрижку, электрические лампы и пр. Отдельные счета оплачивались трубочисту, водопроводчику, извозчикам для учеников и отправки икон и пр.

В Протоколе зафиксировано, что в 1910 г. директор Иконописной палаты К. П. Степанов отправился в отпуск с 5 мая по 1 сентября, причем взял с собой двух учеников за свой счет, на путевые расходы Палатой им было ассигновано 70 руб.45. Но уже в августе 1910 г. было заслушано сообщение нового председателя Иконописной палаты Ф. П. Степанова о смерти директора и выдаче вдове согласно возбужденному ею ходатайству, денежного вспомоществования на погребение Клавдия Петровича в размере 500 руб.46. В документах говорится, что Клавдий Петрович умер в Ялте от болезни почек, оставив после себя жену и троих детей без всяких средств к жизни. На его безвременную смерть с горечью откликнулись несколько изданий 47. После ухода из жизни организатора Палата продолжила свою работу под руководством брата художника Ф. П. Степанова, Н. П. Пашкова, а затем прославленного иконописца Г. О. Чирикова.

Поскольку ученики Иконописной палаты, исполняя заказы, сами зарабатывали на свое содержание, то в августе 1915 г. в Св. Синод недавно назначенным в монастырь настоятелем епископом Иннокентием (Ястребовым) было подано ходатайство об отмене содержания школы церковной живописи ежегодным взносом 3 600 руб.48. Неизвестно, было ли оно удовлетворено, но в 1916 г. Палата собиралась расширяться, о чем сообщал председатель Иконописной палаты при Донском монастыре Г. О. Чириков в письме В. Т. Георгиеву, где он сообщал, что преподаватели готовы оказать содействие к "укрупнению и улучшению" иконописного дела.

Последние документы Иконописной палаты датируются 1916 г., это Протокол № 16 20 мая 1916 г. Совета иконописной палаты № 16 в котором говорилось о необходимости в предстоящее лето набрать новых учеников в Палату на освободившиеся вакансии, при чем желательно было бы выработать нормальные программы курса преподаваемых в палате предметов 49. Осенью 1917 г. Совет был передан со всем имуществом и капиталами в состав Министерства государственного призрения и вскоре Совет и все подчиненные ему структуры были упразднены.

Заключение

Несомненно, что история создания Иконописной палаты является ярким примером содружества просвещённых церковных и светских деятелей своего времени, понимавших важность сохранения как древних традиций иконописания, так и поддержки новых художественных идей в церковном искусстве. И хотя Школа существовала меньше 10 лет, она остается важным свидетельством значения личной инициативы именно светских деятелей — художников, благотворителей, чиновников, которые стремились сохранить и развить древние иконописные устои в современной церковной среде.

Приложение 1. Обращение К. П. Степанова к семье усопшего Н. Д. Се-

лезнёва 50

Милостивые Государи,

В 1906 г. Вами передано в распоряжение настоятеля Донского монастыря по духовному завещанию капитала. По точному смыслу завещания последнее назначение не вполне соответствует цели "Благотворительного капитала рода Селезнёвых", назначение его должно быть шире, оно должно касаться не только лечения и призрения, но главным образом образования и не должно быть сужено сословными рамками (исключительно для монашествующих). Поэтому не найдете ли Вы, милостивый Государь, более целесообразно назначить проценты с этого капитала на учреждение Синодальной мастерской церковной живописи со школой при ней. Необходимость такого учреждения вызывается полным упадком древней исконно-православной иконописи; таковая сохранилась лишь и то едва проявляется, между отдельными кустарями и случайными мастерами, вышедшими из кустарей, работающих инстинктивно, по привычке, без должного знания дела, не получив на то направляющего образования без сознательно отношения к великому делу украшения храмов и создания святынь, привлекающих в них православных богомольцев.

Эта мастерская (живописная палата и школа при ней) будет в ведении и под руководством Св. Синода, что будет гарантировать надлежащее направление работы и придаст авторитет этой палате в вопросах реставрации памятников церковной старины.

Учреждение это будет действовать по особо утвержденному уставу и главным образом на средства имеющие поступать по заказам; фондом же с доходов которого будет содержаться кадры учреждения независимо от законов, мог бы служить этот капитал, который достиг в настоящее врем номинальной суммы 112 800 руб. в процентах временных свидетельствах Крестьянского поземельного Банка 6 768 руб. процентов с этого капитала пошло бы в 1908 г на приспособление и оборудование помещения, представленного в черном виде неразб. монастыря (нижний этаж под митрополичьими покоями без печей, перегородок и полов), а с 1909 г на содержание помещения, администрации, преподавания и т.п.

С открытием Палаты в 1909 г. предполагается принять на полный пансион нескольких мальчиков из семейств крестьян-кустарей, уже немного знакомых с карандашом, и приставить их под наблюдение мастеров к работе; по мере поступления законов и приобретения средств открыть 4-х классную общеобразовательную школу с специальным преподаванием рисования, в которую будут приниматься дети всех сословий с 10-летнего возраста, а по окончании этого курса (с правом 2 разряда по воинской повинности) они будут переходить в мастерскую, где будут слушать в течении 3 лет высшие курсы церковной живописи. Предположено детей содержать на полном пансионе (помещение стол, одежда), так что назначение этого капитала является вполне соответствующим его цели — церковно-образовательной, благотворительной.

Если Вами будет признано такое назначение соответствующим воле завещателя, то не соблаговолите ли одновременно с уведомлением мне о Вашем решении и для доклада Конторе Св. Синода не отказать сообщении такового настоятелю Донского монастыря арх. Иакову.

С совершенным почтением имею быть Вашим покорным слугою Степанов

24 января 1908 г.

Приложение 2. Выписка из Устава Училища живописи при Донском монастыре 51

Палата содержится на счет исполняемых ею законов. Распределение получаемых ею сумм производит наблюдательный совет, с утверждения Св. Синода, при чем оплачивается жалование директору и непременному члену — археологу, стоимость работ иконописцев, возмещаются расходы на приобретение материалов, по ведению за надзора за исполняемыми работами, на канцелярские расходы, а затем из чистой прибыли 70% отчисляются на содержание состоящего при палате училища, 20; на издание памятников христианской живописи и 10% на образование особого капитала для вспомоществования семьям умерших или потерявших способность к труду мастеров иконописной палаты.

При палате состоят: 4-классное училище церковной живописи, библиотека и музей христианских древностей.

Училище имеет своею целью образование опытных иконописцев в духе Церкви, хорошо знающих древнее иконописания. В воспитанники училища принимаются мальчики, окончившие курс в начальных училища, преимущественно из сыновей кустарей-иконописцев, курс в училище 4-х летний; в училище преподаются: Закон Божий, русский и церковно-славянский языки, русская и всеобщая история, география, арифметика, геометрия, рисование и черчение, история искусств: греческого, византийского и русского, а также итальянского до XV века жития святых и изучение иконописного подлинника. Директором училища состоит директор палаты: под его председательством состоит правление училища, в состав которого входят: законоучитель, учитель-надзиратель, уполномоченный Донского монастыря и душеприказчик или один из членов семьи завещателя.

Правление ведает педагогическою и хозяйственною частями училища, которое содержится на отчисление от чистой прибыли. Получаемой от заказов, исполняемой иконописной палатой, и на проценты с капитала имени рода Селезнёвых", переданного, по духовному завещанию, в распоряжение настоятеля Московского ставропигиального Донского монастыря, который, с согласия душеприказчиков, признал такое назначение капитала на означенное церковно-образовательное дело вполне соответствующим воле завещателя. Этот капитал в настоящее время заключается во временных 6% свидетельствах крестьянского поземельного банка в номинальной сумме 112 800 руб., и ежегодный доход его составляет 6 780 руб. Эти проекты уставов в апреле 1908 г. были представлены г. Обер-прокурора Св. Синода, с просьбой предоставить рассмотрение их заседавшей тогда комиссии при Св. Синоде по вопросам о церковной живописи. Комиссия сделала некоторые свои замечания и, по существу, и по редакции, но в общем проекты одобрены, затем были направлены в Комитет Высочайше утвержденного попечительства о русской иконописи.

Принимая во внимание, что окончательное утверждение означенных проектов в законодательном порядке через Государственную думу потребует много времени, и имея в виду, что даже при утверждении уставов теперь же, открыть палату и училище было бы совершенно невозможно, т.к. до заработка палатой, содержать 4-5 летнее училище на одни проценты с Селезнёвского капитала было бы невозможно, а палата не могла бы иметь больших заказов, пока не подготовила своих мастеров, так что до открытия училища все равно прошло бы около двух лет, — явилась мысль открыть пока временную частную мастерскую школу при Донском монастыре, положения которой были бы, с одобрения настоятеля Донского монастыря и душеприказчиков по завещанию Селезнёва, представлены в октябре 1908 г. Св. Синода Конторе. На основании этих положений, иконописная мастерская церковной живописи (иконописная палата Донского монастыря) учреждается временно, но — впредь до утверждения устава "Синодальной иконописной палаты и училища при ней" и имеет цель подготовление мастеров для будущей палаты и преподавателей живописи в училищах.

В Палату принимаются юноши от 14 до 18 лет, имеющие склонность к живописи и грамотные, преимущественно взятые из крестьянской среды, селений, занимающихся иконописью как кустарным промыслом. Ученики находятся на бесплатном иждивении мастерской и обучаются преимущественно древнему иконописанию и реставрации. Ученики должны воспитываться в церковном духе, для чего в общежитии устанавливается общая утренняя и вечерняя молитвы, посещение церкви в праздничные дни, соблюдение постов и говение дважды в год, а также ежедневное чтение святого Евангелия, житий святых и истории Церкви.

Мастерской заведует директор, он же и преподаватель, он работает с учениками в мастерской и является ответственным лицом за ведение мастерской перед особым советом, состоящим под председательством прокурора Св. Синода, одного душеприказчика по "Селезнёвому капиталу", и одного уполномоченного настоятелем Донского монастыря. При директоре, в помощь ему, состоит надзиратель, на обязанности которого лежит неусыпное наблюдение за учениками в неурочное время, хозяйственные распоряжения, ведения отчетности по хозяйству, чтения молитв с учениками и т.п.

Согласно требованию душеприказчиков, ученики мастерской ежегодно 14 октября в день смерти завещателя, присутствуют на панихиде по Н. Д. Селезнёву в Донском монастыре и ежедневно, за утренней молитвой, молятся об упокоении души благотворителя школы болярина Николая.

В общем зале мастерской помещен на видном месте портрет Н. Д. Селезнёва. Положения эти обсуждались конторою Св. Синода на заседании 16 октября 1908 г. и ею утверждены, при чем поручено было прокурором Конторы принять соответствующие распоряжении о приведении в исполнение сего определения.

Во исполнение сего, нанято помещение для школы (Остоженка, дом детских приютов), приобретена обстановка, учебные пособия, мастерские принадлежности (на накопившиеся за этот год проценты с Селезнёвого капитала) и к открытию училища приняты 10 учеников, с коими начаты занятия по живописи директором школы академиком Клавдием Петровичем Степановым, избранным Советом палаты в директоры и по истории: церковной иер. Арсением, помощником Синодального ризничего, по гражданской — учительницей Н. С. Писаревой.

Быстрое падение рукописного иконного мастерства по всей России, вызванное неравными условиями борьбы с изделиями фабричного производства, грозящего поглотить его с невероятной быстротой, вызывает необходимость возведения иконного мастерства до пределов, недоступного машинному производству, путем одухотворения его живыми началами церковного искусства, издревле проявлявшегося в силе и значении, поныне непревзойденными никаким другим искусством.

Поддержание народного мастерства, с его многовековым прошлым, сохранившим для нас предания того времени, когда все искусство живописи еще обслуживало исключительно лишь духовно-религиозные цели и создало у нас в России даже особый бытовой уклад жизни целых сел и деревень, должно быть обязательным для нас, не только в силу одних материальных соображений, но, также может быть, главным образом, их чувства бережливого внимания к тому, в чем так ярко и преемственно столько веков выражалось народно-русское творчество в деле церковно-живописного служения и понимания.

Первой и самой ответственной задачей было найти подходящих учеников, которые вместе с их наставниками и школьным советом определили бы первые шаги нашей школы, столь важные (при отсутствии программы) для обоснования и дальнейшего направления, имеющего решить в будущем и самый характер необходимой программы.

Естественно, что все внимание Клавдия Петровича было направлено в те места, где поныне процветает иконное мастерство, где старобытный строй народной жизни с ее церковностью, не нарушен, и где чистокровно русское крестьянство, без постороннего вмешательства, сумело сохранить свою самобытность и развить примерную для всех домовитость.

Я счастлив, говорил, К. П., что могу представить вам в настоящее время здоровых детей тех поколений, которые и 200 и 300 и более лет тому назад, занесены в летописи нашей иконографии. Т.о, после первого набора учеников, задача Иконописной палаты сама собою стала выясняться: она должна дать своим ученикам то, что в Палехе и Мстёре им давать не может. Московские святыни, памятники многоразличного и равностороннего искусства, свет и опасность более широкого знания веяния новой столичной жизни, — вот те условия, которые должны определять пути и вехи для будущей жизни иконописной школы. Эта школа, т.о., благодаря указаниям местной жизни, призвана в будущем стать тою мастерской, которая принимая к себе народных выучеников, владеющих уже испытанным и даже тонким ремеслом, должна одушевиться более высокими стремлениями соборного духа и поднять церковное искусство до подобающей ему высоты, как некогда оно неоспоримо возглавляло и чуть ли не исчерпывало глубины человеческого творчества, всегда обращающегося к своему Создателю. Духовный запрос на религиозную живопись не только не иссяк, но с необыкновенною силою пробуждается не только у нас, но и на Западе, где церковно-религиозное сознание старается сойти с пути индивидуального творчества, чтобы вернуться на путь церковно-соборный. Столь ярко выраженный и оборвавшийся, вследствие политических причин, в начале XIII века в византийском искусстве.

По способу преподавания Иконописная палата скорее должна носить название мастерской, это есть приобретение новых знаний и должно получиться не столько развитием взглядов и теорий, сколько одухотворением самой работы над задачами наглядными, по возможности, изъятых из одних только ремесленных расчетов существующего ходячего спроса и предложения.

Пока Клавдий Петрович собственную мастерскую перенёс сюда же в школу, чтобы работать на глазах учеников, поясняя и научая их, по мере движения самой работы. Притом же это старый испытанный способ преподавания, при котором только и возможен постоянный и жизненный обмен мыслей и знания учителя со своими ученикам…

Приложение 3. Отчет по Иконописной палате за 1909–1910 гг.52

С 1 сентября 1909 г. было 15 учеников, в январе 1910 г. выбыло 3 и поступило 2, по возрасту ученики распределены между 15 и 19 годами. Главной целью преподавания в Палате было: фресковая живопись 2) писание икон. Обучение фресковой стенной живописи велось по образцам итальянской эпохи 15-16 века, причем изучалась техника фресок того времени по итальянским, главным образом, Чинино Чинити.

Большинство учеников вполне освоилось с этим способом и их работы дают совершенно удовлетворительное воспроизведение фресок. Образцы этой работы учеников хранятся в Иконописной палате.

Что касается иконной живописи, то и она велась этим же способом по лучшим образцам итальянской, немецкой и голландской живописи. Мысль преподавателя заключается в том, чтобы использовать старинный иконописный способ писания в возможной полноте и показать воочию ученикам, что совершенство техники, достигаемой этим способом, вполне заменят принятую и ходячую живопись масляной краской.

И фресковая и иконописная живопись сводятся к одному и тому же приему написания независимо от того, производятся ли работы по дереву, холсту или стенному известковому грунту. Иконописные работы учеников находятся в Палате в большом количестве.

Рядом с преподаванием живописи шла занятия по рисованию с натуры и гипсов. Из общеобразовательных предметов в 1909-10 гг. в Палате преподавались русский язык, арифметика, география и русская гражданская история, а также и история русского искусства. Этим же 1909–1910 гг. учениками исполнено несколько небольших заказов 53.

На будущий год имеются в виду курсы правильного научного реставрирования. После чего члены Совета осмотрели работы учеников, найдя их, действительно, хорошими. Высказано было пожелание устроить выставку этих работ, когда достаточно будет накоплено работ по иконописи византийской и православной.

Необходимо ныне же завести особую Книгу заказов по Иконописной палате, в каковую вносить с подробностями сведения по полученным и исполненным Палатою заказам.; книга эта должна быть надлежаще прошнурована, скреплена и припечатана.

Устройство выставки ученических работ по Палате признать очень полезной и желательным в будущем, когда накопится достаточное количество этих работ по церковно-православной иконописи.

Приложение 4. Ведомость выдачи жалования служащим при Палате Донского монастыря имени Н. Д. Селезнёва за май месяц 1911 г.54 (составлено автором)

|

Кому именно |

Сколько |

Расписка |

|

|

Директору Н. П. Пашкову |

200 |

||

|

Учителю истории искусств А. И. Некрасову |

25 |

||

|

Учителю реставрации И. И. Лихову |

25 |

||

|

Учительнице И. С. Писаревой |

30 |

||

|

Заведующей хозяйством В. А. Писаревой |

25 |

||

|

Служителю Григорию Алексееву |

12 |

||

|

Кухарке Евгении Барсуковой |

8 |

Выборочные сведения из отчета Иконописной палаты 1911 г.55 (составлено автором)

|

N |

Статья расхода |

Сумма, руб. |

Примечание |

|

Продукты для учеников. Куплено баранины 3 ½ фунтов и две курицы. |

5.50 коп |

По счету Кузнецова |

|

|

Чай, сахар, макароны, ядрица, пшено, песок сахар, масло кокоса |

7.38 |

Лавка бр. Шафоростовых 7.02.1911 |

|

|

Гастрономический, колониальный, винный магазин и мясное отделение И. М. Морозова |

На обороте чека карандашная надпись за 11 сеансов деньги 8 р 25 коп |

получил Сергей Устинов |

|

|

Расход, отпущенных на улучшение стола и на развлечения ученикам Иконописной Палаты на праздник Рождества Богородицы 2 ложи в театр Корша 12 руб., две ложи в театр Зимина 7 р.50 коп |

25 руб. 36 к. |

директор Н. Пашков |

|

|

Для иконописной палаты красок: 11/8 фунта индийского желтого 2.25 1/4 кадмия свинцового 1.50 3 кисти колонковые 1.50 |

Итого 5.25 |

Торговля москательным товаром П. В. Надеждина. Сретенка. Существует с 1836 г. |

|

|

1 рама — 3 р.75 к., 11 досок малых залевкашенных — 6 р., 1 доска углом 5 руб. 75 коп., доска прямоугольная 2 руб 25 для усыпальницы в.к. Сергея Александровича. 1 ящик для икон 2 р. |

29 руб. 75 коп |

Посему на руки получил столяр Егор Федорович Мурашкин по счету 15.05.1911 г. |

|

|

За починку обуви ученикам |

6 р. 25 к. |

получено за штиблеты Федор Иванович Бондарев |

Приложение 5. О заказе в иконописной палате икон. ЦГАМ Д.7589

Управляющий Донским монастырем Преосвященный Григорий уведомил контору, что согласно духовному завещанию он получил "Благотворительный капитал рода Селезнёвых" во временных свидетельствах внутреннего 5% займа выпуска на 102 тыс. руб., которые записаны на приход по книге… к 1 января 1903 г. этот капитал с% был обращен в свидетельства Крестьянского Поземельного Банка номиналом стоимостью 112 800 руб., с коего должно поступать 6 768 руб. По обсуждении с душеприказчиками и настоятелем Донского монастыря предмета назначения этого капитала было признано желательным учреждение мастерской и школы церковной живописи в строго православном направлении, в виду того, что древние способы писания икон совершенно уничтожаются, они еле еще сохраняются у отдельных мастеров кустарей, но и те понемногу заражаются реалистическими направлением, и древняя исконно православная церковная живопись приходит в полный упадок. Выработанный устав такой мастерской и школы при ней был мною представлен г. обер-прокурору который мне сообщил, что к утверждению этого устава встречаются препятствия со стороны Комитета Попечительства о русской иконописи, который усмотрел в части устава, предусматривающей наблюдение за древними памятниками русской церковной старины посягательство на свои полномочия, что вследствие этого придется Устав переработать и что для приведение его в жизнь потребуется немало времени.

Его Высокопреосвященство посоветовал, дабы использовать существующие средства с той же целью, открыть пока частную мастерскую от Донского монастыря с тем, чтобы по утверждении Устава она бы развернулась бы в предполагаемую мастерскую (живописную палату) и училище при ней. На этом основании мною выработаны совместно с настоятелем Донского монастыря представляемые Конторой Св. Синода следующие положения:

- Иконописная мастерская церковной живописи Донского монастыря учреждается временно, впредь до утверждения Устава "Синодальной Иконописной Палаты и училища при ней" и имеет целью подготовление мастеров для будущей Палаты и преподавателей живописи в училище.

- В мастерскую принимаются юноши от 14 до 18 лет, имеющие склонность к живописи и грамотные, преимущественно взятые из крестьянской среды селений, занимающихся кустарным иконописным промыслом.

- Ученики находятся на бесплатном иждивении мастерской, за исключением одежды. Они будут обучаться преимущественно древнему иконописанию и реставрации.

- Ученики должны воспитываться в церковном духе для чего в общежитии устанавливается общая утренняя и вечерняя молитва, посещение церкви в праздничные дни, соблюдение постов и говение дважды в год в рождественский и Великий посты, а также ежедневное чтение св. Евангелия, Житий Святых и Истории Церкви.

- Мастерской заведует директор, он же и преподаватель, он работает с учениками в мастерской и является ответственным лицом за ведение мастерской пред особым Советом, состоящим под председательством Прокурора конторы, одного душеприказчика по Селезнёвому капиталу и одного уполномоченного настоятелем Донского монастыря.

- При Директоре в помощь ему, состоит надзиратель, на обязанности коего лежит неусыпное наблюдение за учениками в неурочное время, хозяйственные распоряжения, ведение отчётности по хозяйству, чтения и молитвы с учениками и т.п. Он во всем подчиняется Директору, согласно требованиям душеприказчиков, ученики мастерской ежегодно 23 октября в день смерти завещателя, присутствуют на панихиде о Н. Д. Селезнёве в Донском монастыре и ежедневно за утренней молитвой молятся об упокоении души благотворителя болярина Николая. В общем зале мастерской должен быть помещен на видном месте портрет Н. Д. Селезнёва.

- Иконописная мастерская содержится на проценты с благотворительного капитала имени рода Селезнёвых, которые составляют 6 768 руб. в год. В настоящее время свободных денег с этого капитала состоит 6 990 руб, которые будут употреблены на оборудование мастерской, покупку мебели, посуды, белья, материалов для живописи, библиотеки и образцов церковной живописи. Ежегодное же содержание мастерской будет производится с 6 768 руб. ежегодного дохода по следующей схеме:

1) Наем помещения 1500 руб. 2) отопление и освещение 400 р 3) стол на 10 учеников, надзирателю и двум служащим 1300 р. 4) Баня и стирка 100 р. 5) жалование прислуге и сторожу по 12 р, кухарке по 8 р — 240 р. Харчевые им на летние месяцы по 10 р. 60 к. 6) жалование надзирателю 600 р. 7) жалование Директору 2 400 р. 8) краски кисти, ремонт инвентаря 168 р. Итого 6 768 руб.

Приказали: …открыть на 10 лет при Донском монастыре частную иконописную мастерскую школу церковной живописи на проценты с "Благотворительного капитала рода Селезнёвых" на изъясненных в названном предложении положениях, которые и утвердить, поручив г. Прокурору Конторы предпринять соответствующие распоряжения о приведении в исполнении сего определения Конторы.

Подлинный подписали

Преосвященный Трифон, Нестор, Иоанн и протопресвитер В. Морозов. Пропущено к исполнению 16.11

С подлинным верно Секретарь

Указ Донского монастыря 24 октября 1908 № 2388

Удостоверение Степанову 25 октября 1908 № 2441

1 Степанов, К. П. (1908). Доклад в день открытия Иконописной палаты в Москве 22 ноября 1908 г. Храм-усыпальница. с. 19.

2 Донской монастырь в Москве. Краткий исторический очерк. (1901). И. К. 3 изд. М.

3 Александровский, М. И. (1922). Собрание протоколов осмотров московских храмов (1920–1923 гг.) членами Комиссии по изучению старой Москвы. Протокол осмотра Донского монастыря в Москве и его кладбища членами Комиссии по изучению старой Москвы Московского Археологического общества 14 мая 1922 г.

4 Например, Дмитриев, Н. В. (1857). Донской монастырь. М.; Забелин, И. Е. (1893). Историческое описание Московского ставропигиального Донского монастыря. 2-е изд. М.; Каршилов, Е. В. (2012). Донской монастырь. М. и др.

5 Булгаков, Ф.И. (1890). Наши художники (живописцы, скульпторы, мозаичисты, граверы и медальеры) на академических выставках последнего 25-летия: биографии, портреты художников и снимки с их произведений, Т. 1-2. СПб.: Тип. А. С. Суворина, Т. 2: [Л-Я]. сс. 184-185.

6 Избранные работы: 1882 "Портрет девушки в народном костюме", "Тверская красавица у ларца с драгоценностями"; 1883 "Негр" (Иркутский областной художественный музей); 1887 "Сцена из посольства Чемоданова во Флоренции при Алексее Михайловиче", "С мороза", "Честь спасена"; 1888 "Дон Кихот после сражения с мельницами" (Третьяковская галерея), "Седина в бороду, а бес в ребро" (Архангельский музей изобразительных искусств), "Скупой" (принадлежала графу Русанову); 1889 "Торговец" (у великого князя Константина Константиновича), "У венецианского мастера"; 1890 "Музыкант", "Урок рисования", 1892 "Портрет девочки", "Приношение", "Автопортрет" (Русский музей), 1893 "Пир у Лауры", "Письмо" (Нижегородский художественный музей), 1894 "Девушка с лютней", 1896 "Песнь любви" (Нижегородский художественный музей), 1898 "В мастерской художника" (Третьяковская галерея), 1902 "Жанровая сцена" (Иркутский областной художественный музей) и др. (рис. 2-4).

7 Списки бывших и настоящих воспитанников Имп. Лицея в память цесаревича Николая (1900). М. с. 5.

8 РГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18261. Императорский Петроградский университет. Петроград. 1819–1918. Дела правления и правления по хозяйственному столу. Личные дела студентов за 1831, 1870–1916 гг. Степанов Клавдий Петрович. 1874 г.

9 Струков, Н. Д. (1911). Клавдий Петрович Степанов. Первый директор Иконописной палаты в Москве: сообщение архитектора Н. Д. Струкова в заседании Церковно-Археологического отдела Московского общества любителей духовного просвещения 21-го сентября 1910 года. М. Русская печатня, с. 1.

10 РГИА. Ф.835. Планы и фотографии Синода Оп.4 д.142 Рисунки заставок для грамот и церковных книг. К. Степанов. 1895.

11 Корина, Н. Д. (2016). Русские художники и реставрация Успенского собора Московского кремля в 1910–1918 годы. Вестник Российского гуманитарного научного фонда, (3-4), 127.

12 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1901. Т. XXXI-a. с. 595.

13 Российская академия художеств. https://rah.ru/the_academy_today/the_members_of_the_academie/member.php?ID=53290.

14 Каталог живописи XVIII–нач. XX в. (до 1917 года) (1984). ГТГ М. Изобразительное искусство, с. 445.

15 Булгаков, Ф.И. (1890). Наши художники (живописцы, скульпторы, мозаичисты, граверы и медальеры) на академических выставках последнего 25-летия: биографии, портреты художников и снимки с их произведений, Т. 1-2. СПб.: Тип. А. С. Суворина, сс. 184-186.

16 Цветник. № 1 (1908). Печатня А. И. Снегиревой.

17 Драгоценное достояние Русского Народа (1909). Московские ведомости, 101.

18 Степанов, К. П. (1907). О праве челобитных Доклад, читанный в Общем собрании Кружка дворян в Москве 15 ноября 1907 г. М.: печ. А. И. Снегиревой, сс. 7, 15.

19 К современному положению России (1905). Московские ведомости, 46; О представительстве (1905). Московские ведомости, 66, 189; Самодержавие и представительство (1905). М.; Задачи русской политики (1905). Московские ведомости, 142; О праве челобитных. (Докл., чит. в общ. собр. Кружка дворян в Москве 15 ноября 1907) (1907). М.

20 Лисовой, Н. Н. (2005). Из истории руководства Императорского Православного Палестинского Общества: четыре секретаря (М. П. Степанов — В. Н. Хитрово — А. П. Беляев — А. А. Дмитриевский). Православный Палестинский сборник, 102.

21 Степанов, М. П. (1909). Храм-Усыпальница Великого Князя Сергея Александровича во имя Преподобного Сергия Радонежского в Чудовом монастыре в Москве. М., с. 18.

22 Вострышев, М. И. (2003). Московские обыватели. М. Молодая гвардия.

23 Киселева, Е. Г. (2014). Дом Павла Корина. М. М. Хронограф. с. 6.

24 Список гражданским чинам четвертого класса. Исправлен по 1-е марта 1916 года. Часть первая. — Петроград (1916). Издание инспекторского отдела Собственной Его Императорского величества канцелярии. Сенатская типография. с. 1452.

25 Московское братство святителей московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа. Доклад Совета Братства по поводу записки члена Братства Филиппа Петровича Степанова о всенародном богослужебном пении и др. (1911). М.

26 Центральный государственный архив г. Москвы. Отдел хранения документов до 1917 г. (ЦГАМ). Ф. 421. Московский ставропигиальный мужской монастырь. Оп. 1 Д. 7573. Дело о выдаче приживающим на покое в Донском монастыре еп. Григорию и иг. Виктору пособий из монастырских денежных сумм, открытии при Донском на монастыре на средства из капитала рода Селезнёвых мастерской, утверждении сметы расходов денежных средств по Донскому монастырю на 1909 г. и других вопросах. Л. 60.

27 Государственный Архив Тверской области. ГАТО. Ф. 39. Оп. 2. д. 2824, св. 262. Из Алфавитного указателя дворян Тульской губернии. 1897.

28 "Русское слово" 6 сентября (24 августа) (1905).

29 ЦГАМ. Ф. 421 Оп. 1 д. 7573 Дело о выдаче приживающим на покое в Донском монастыре еп. Григорию и иг. Виктору пособий из монастырских денежных сумм, открытии при Донском на монастыре на средства из капитала рода Селезневых мастерской, утверждении сметы расходов денежных средств по Донскому монастырю на 1909 г. и др. вопросах. Письмо К. П. Степанова к душеприказчикам Селезнёвым. Л. 69-69-об.

30 Там же. Ответное письмо Селезнёвых. Л. 67.

31 ЦГАМ. Ф 421. Д. 7573. Донесение благочинного ставропигиальных монастырей и московского первоклассного ставропигиального Новоспасского монастыря арх. Бориса (Шипулина). Л. 66.

32 Там же. Проект сметы прихода и расхода Донского монастыря на 1909 г. Л. 46.

33 Там же. Обращение управляющего Донским монастырем преосвященного Григория (Полетаева) Обращение прокурора Московского Св. Синода конторы в Управление Донского монастыря. Л. 61.

34 Обращение прокурора Московского Св. Синода конторы в Управление Донского монастыря. Л. 59.

35 ЦГАМ. Там же. Л. 63-67.

36 Отдельный оттиск журнала "Церковные ведомости". №№ 51-52. СПб. Синодальная типография. 1908 г. С. 3.

37 РГАДА. Ф. 1629. Донской монастырь. Д. 51. Протоколы заседаний совета иконописной мастерской. 20 октября 1908 — 20 апреля 1911 гг. Л. 2-3-об.

38 РГАДА. Там же. Д. 51. гг. Л. 5.

39 Там же. Л. 10-об.

40 Там же. Л. 24-об.

41 Там же. Л. 23-об.

42 Там же. Л. 25-26.

43 Там же. Л. 76.

44 Там же. 8-об, 11.

45 РГАДА. Отчет по Иконописной палате за 1909-1910 гг. Л. 27-об.

46 Там же. Протокол № 3 Л. 30.

47 Некролог. Исторический вестник. 1910. № 8, 9; Некролог. Московские ведомости. 1910. № 164; Некролог. Новое время. 1910. № 12336.

48 ЦГАМ Д. 7665 Ходатайство управляющего Донским монастырем еп. Иннокентия об отмене постановления Московского Св. Синода конторы от 25 августа 1915 г об отпуске из Благотворительного капитала рода Селезнёвых, завещанного Донскому монастырю, 3.600 руб. на содержание школы церковной живописи; с приложением письма прокурора и указа Московской Святейшего Синода конторы. 9 октября 1915 г.

49 РГАДА. Ф. 1629. Донской монастырь. Д. 51. Протокол № 16 20 мая 1916 г. Совета иконописной палаты № 16. Л. 75.

50 ЦГАМ. Ф. 421. Д. 7665 Л. 69-69-об.

51 Отдельный оттиск из № 9 Журнала "Чтения в Обществе любителей духовного просвещения" за 1910 г. с. 4-8.

52 РГАДА. Ф. 1629 Донской монастырь Д. 51. Протоколы заседаний совета иконописной мастерской. Л. 26-об.

53 Там же. Л. 27-об.

54 РГАДА. Д. 59. Л.1.

55 Там же. Л. 3-4, 15-16, 20-21, 24, 28.

Список литературы

1. Александровский, М. И. (1922). Собрание протоколов осмотров московских храмов (1920–1923 гг.) членами Комиссии по изучению старой Москвы. Протокол осмотра Донского монастыря в Москве и его кладбища членами Комиссии по изучению старой Москвы Московского Археологического общества 14 мая 1922 г. М.

2. Булгаков, Ф. И. (1890). Наши художники (живописцы, скульпторы, мозаичисты, граверы и медальеры) на академических выставках последнего 25-летия: биографии, портреты художников и снимки с их произведений. Т. 1-2. СПб.: Тип. А. С. Суворина, Т. 2: [Л-Я].

3. Вострышев, М. И. (2003). Московские обыватели. М. Молодая гвардия.

4. Дарский, Д. С. (1915). Маленькие трагедии Пушкина, Моск. худож. печ., М.

5. Дмитриев, Н. В. (1857). Донской монастырь. М.

6. Донской монастырь в Москве. Краткий исторический очерк (1901). И.К. 3 изд. М.

7. Забелин, И. Е. (1893). Историческое описание Московского ставропигиального Донского монастыря. 2-е изд. М.

8. Каршилов, Е. В. (2012). Донской монастырь. М.

9. Каталог живописи XVIII–нач. XX вв. (до 1917 года) (1984). ГТГ. Изобразительное искусство. М.

10. Киселева, Е. Г. (2014). Дом Павла Корина. М. Хронограф.

11. Московское братство святителей московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа. Доклад Совета Братства по поводу записки члена Братства Филиппа Петровича Степанова о всенародном богослужебном пении и др. (1911). М.

12. Списки бывших и настоящих воспитанников Имп. Лицея в память цесаревича Николая (1900). М.

13. Список гражданским чинам четвертого класса. Исправлен по 1-е марта 1916 года. Ч. 1. Петроград (1916). Издание инспекторского отдела Собственной Его Императорского величества канцелярии. Сенатская типография. СПб.

14. Степанов, К. П. (1905). Самодержавие и представительство. М.

15. Степанов, К. П. (1908). Доклад в день открытия Иконописной палаты в Москве 22 ноября 1908 г. Храм-усыпальница. М.

16. Степанов, К. П. (1907). О праве челобитных Доклад, читанный в Общем собрании Кружка дворян в Москве 15 ноября 1907 г. М.: печ. А. И. Снегиревой.

17. Степанов, М. П. (1909). Храм-Усыпальница Великого Князя Сергея Александровича во имя Преподобного Сергия Радонежского в Чудовом монастыре в Москве. М.

18. Струков, Н. Д. (1911). Клавдий Петрович Степанов. Первый директор Иконописной палаты в Москве: сообщение архитектора Н. Д. Струкова в заседании Церковно- Археологического отдела Московского общества любителей духовного просвещения 21-го сентября 1910 года. М. Русская печатня.

Об авторах

Е. В. ГуваковаРоссия

Елена Витальевна Гувакова, историк искусства, член ICOM и Ассоциации искусствоведов, старший экскурсовод

Москва

В. В. Симонов

Россия

Вениамин Владимирович Симонов (архимандрит Филипп), доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, заведующий кафедрой

исторический факультет; кафедра истории Церкви

Москва

Рецензия

Для цитирования:

Гувакова Е.В., Симонов В.В. Степанов К. П. как основатель учебной иконописной мастерской при Донском монастыре. Российский журнал истории Церкви. 2025;6(2):113-140. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2025-195. EDN: CAUEPS

For citation:

Guvakova E.V., Simonov V.V. Stepanov K. P. as the founder of the educational icon painting workshop at the Donskoy Monastery. Russian Journal of Church History. 2025;6(2):113-140. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2025-195. EDN: CAUEPS