Перейти к:

Норвежские деревянные резные порталы XI-XII вв. Проблемы происхождения и развития стиля

https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-2-20

Аннотация

Для цитирования:

Точилова Н.Н. Норвежские деревянные резные порталы XI-XII вв. Проблемы происхождения и развития стиля. Российский журнал истории Церкви. 2020;1(2):45-76. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-2-20

For citation:

Tochilova N.N. Norwegian wooden carved portals of the XI-XII centuries. The problem of the origin and development of style. Russian Journal of Church History. 2020;1(2):45-76. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-2-20

Образный ряд искусства Скандинавии, как правило, ассоциируется с выразительными и экспрессивными звериными стилями эпохи викингов. Данное явление, однако, проходит определенную стадию формирования, начало которой относится к железному веку и первым столкновениям варварского и античного миров (в Скандинавии это I-IV вв.).

Завершение искусства эпохи викингов также не происходит внезапно. Этот достаточно долгий процесс, занимающий более чем столетний период, пускает корни еще в позднем искусстве эпохи викингов (вторая половина XI в.).

Первые шаги, ознаменовывающиеся постепенным проникновением христианского искусства, изначально проявляют себя в деталях, например, в изображении крестов и святых на рунических камнях.

Христианство медленно, но верно прокладывавшее себе дорогу на севере, становилось официальной религией государей, стремившихся объединить под своей властью земли скандинавских королевств, поставив тем самым волю монарха выше решений общенародных собраний — тингов.

Этот процесс наименее безболезненно прошел в Норвегии, которая в буквальном смысле была крещена “огнем и мечом” [Снорри Стурлусон 1980]. Новая религия требовала создания нового эстетического пространства, связанного с привлечением новых художественных ресурсов. Для Норвегии это было романское искусство, появление которого наиболее ярко ознаменовалось строительством собора в Тронхейме (Нидаросе) в начале XI в. Это значимое событие художественной жизни страны можно считать началом активного взаимодействия искусства поздней эпохи викингов и романики [Blindheim 1965, 1987; Hohler 1999].

Результатом является монументальная резьба скандинавских деревянных церквей, создававшаяся на протяжении XI-ХIII вв. и совмещавшая черты языческого и христианского искусства, что делает возможным проследить развитие искусства Норвегии от поздней эпохи викингов вплоть до готического периода. Важно отметить, что деревянные церкви ставились и украшались резьбой на территории всей Скандинавии, от Дании до Исландии, но сохранились преимущественно в Норвегии. Процессы, происходившие в искусстве этих стран, были единообразны. Поэтому наблюдения, сделанные на основе анализа произведений норвежской портальной резьбы, можно отнести к искусству скандинавских стран этого периода в целом.

Активная политика государств Западной Европы и насыщенная религиозная жизнь сделали эпоху Средневековья очень динамичным периодом в мировой истории. Вместе с путешествующими паломниками, странствующими артелями архитекторов и скульпторов из одной страны в другую переносились идеи, темы, сюжеты и художественные приемы, многие из которых стали интернациональными. Именно это дает возможность искать взаимосвязи между искусством стран, изобразительная традиция которых сильно разнится. Как правило, подобные соответствия наиболее ярко выражены на уровне общего художественного решения интерьера и экстерьера, конструкций порталов и деталей орнамента.

Отсутствие ранних письменных источников делает сравнительный анализ основным методом изучения памятников портальной резьбы. Именно он позволяет группировать изучаемые порталы, строить гипотезы относительно дат их создания, и, главное, ввести их в контекст европейского средневекового искусства. Поиск аналогий и возможных прототипов показывает, что на развитии порталов отразились традиции не только языческого искусства Скандинавии, но также Англии и Италии. Географическому масштабу этих взаимосвязей соответствует и разнообразие возможных прототипов — от рельефов каменных церквей Ломбардии до винчестерской школы миниатюры.

Обилие иконографических источников позволяет выстроить стилевые схемы распространения разнообразных мотивов, объединенных в памятниках, находящихся на периферии художественной жизни средневековой Европы.

До нашего времени сохранилось несколько десятков порталов и их фрагментов, но скудная источниковедческая база и фактически полное отсутствие информации о строительстве деревянных церквей в XI-XIII вв. в значительной мере затрудняет исследование данного материала. Ситуация усугубляется тем, что на протяжении своего существования все церковные здания неоднократно перестраивались, а порталы переносились уже на новые стены.

Следует отметить, что первоначально, на почве подъема национального духа и интереса к национальной истории, внимание исследователей привлекла архитектура скандинавских средневековых церквей. Первым, кто внес значительный вклад в формирование науки, был выдающийся норвежский художник Иоганн Кристиан Клаусен Даль (1788-1857). Его пейзажи заново открыли зрителю не только красоту норвежской природы, но и познакомили европейцев с уникальной архитектурой и скульптурой Средневековья.

Наряду с изучением архитектуры происходило знакомство с произведениями средневековой резьбы. В своей книге “Denkmale einer sehr ausgebildeten Holzbaukunst aus den frühesten Jahrhunderten in den inneren Landschaften Norwegens” он описывает многие норвежские деревянные церкви и резное убранство, выделяя их на фоне остального средневекового искусства [Dahl 1837].

Основная проблема, на которой были сосредоточены исследователи — это типология и происхождение элементов декора. Работы скандинавских исследователей, таких как Л. Дитрихсон, Н. Николайсен, Р. Хауглид, М. Блиндхайм, помогают сформировать целостное представление о развитии методов изучения данного предмета, эволюции типологии композиционных форм, развитии системы стилистических связей и последовательности развития данного художественного явления. Отсутствие точных датировок и письменных источников значительно затруднило и замедлило процесс создания единой типологической системы, завершение которой можно считать состоявшимся к 1999 г., когда была опубликована книга норвежской исследовательницы Э. Хулер “Norwegian stave church sculpture” [Hohler 1999].

Опыт предшественников дает возможность рассматривать порталы как уникальный художественный феномен, на примере которого можно проследить изменения, связанные с уходом от изобразительных традиций искусства эпохи викингов и постепенным включением скандинавского искусства в общеевропейский художественный контекст.

Норвежские деревянные резные порталы как часть архитектурного целого

Изучение портальной резьбы в отрыве от архитектуры может сформировать ошибочное представление о них как об изолированных произведениях искусства, существующих вне всякого контекста.

Основной особенностью деревянных церквей Скандинавии является отсутствие срубной конструкции. Стена здания состоит из тесаных планок, соединенных с помощью пазов. Подобный метод позволял максимально экономно расходовать древесину и легко увеличивать высоту и ширину постройки.

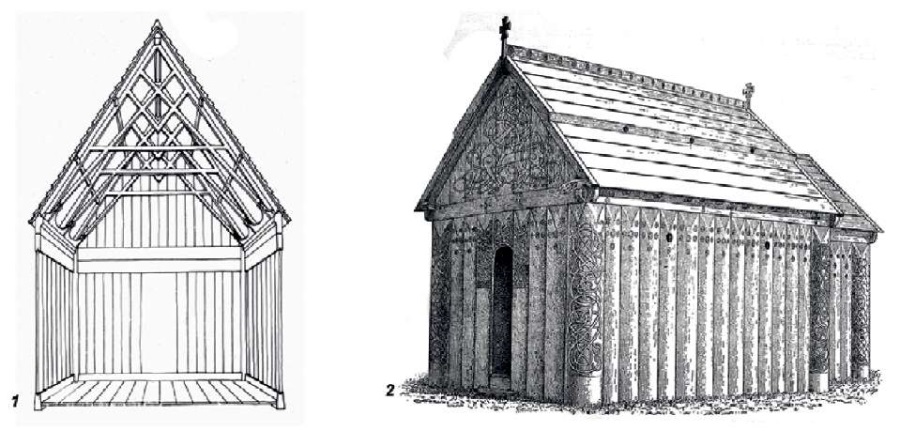

К древнейшему типу относятся простые церкви с двускатной кровлей (рис. 1). Опорной конструкцией таких церквей являлись массивные угловые столбы, расстояния между которыми заполнялось теми самыми тесаными планками, составляющимися паз в паз и дополнительно скрепляющимися деревянными рамами. Одной из конструктивных особенностей подобного рода сооружений являлось то, что здание не имело каменного фундамента — опорные бревна ставились в специально вырытые столбовые ямы. Такая конструкция, не получив должной изоляции от влажных почв, довольно быстро сгнивала. Отсутствие фундаментов, в свою очередь, в значительной мере затруднило последующее исследование раннего этапа развития скандинавской деревянной архитектуры [Ekhoff 1914-1916:125].

Рис. 1. Столбовая церковь: план, разрез, реконструкция

(Hauglid R. Norske stavkirker. Portalornamentikkens utvikling. 1973. ill. 28;

Harris N. T. Norwegian Wood: A Case Study of Stave Churches. 1982. pp. 32-33).

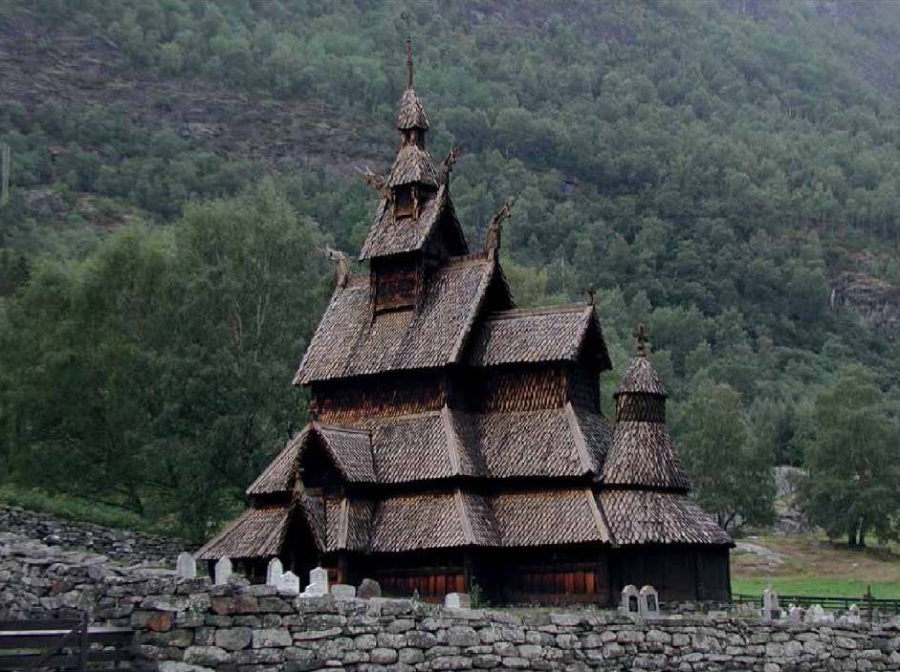

Строительство деревянных церквей в Скандинавии приобретает невиданный размах в XII в. Существенно изменяется и усложняется конструкция зданий: простую столбовую конструкцию сменяет система опорных столбов (рис. 2, 3). Эти столбы, объединенные системами стяжек, образуют несущий каркас. Основная нагрузка теперь распределяется не на внешние угловые опоры, а ложится на внутреннюю каркасную структуру здания. Конструкция кровли также представляет каркасную систему деревянных ферм, скрепленных слегами. Высота крыши также могла регулироваться с помощью дополнительных надстроек, придающих церкви сложный многоступенчатый абрис.

Рис. 2. Мачтовая церковь: схема, Borgund church

(Christie H. Middel alderen bygger i tre.

Oslo-Bergen-Tromsø. pp. 55, 68-69).

Рис. 3. Церковь в Боргунде, Borgund church

(фото предоставлено Е. В. Ходаковским).

Важное место в системе декора продолжает занимать оформление одного или нескольких входов церкви. Конструктивно такое оформление представляет несколько состыкованных деревянных панелей, покрытых резьбой. Дополнительными элементами, завершающими формирование портала как отдельной архитектурной композиции, являются архивольт и полуколонки, появление которых обусловлено влиянием каменой архитектуры.

Монументальное искусство поздней эпохи викингов. Портал в Урнесе

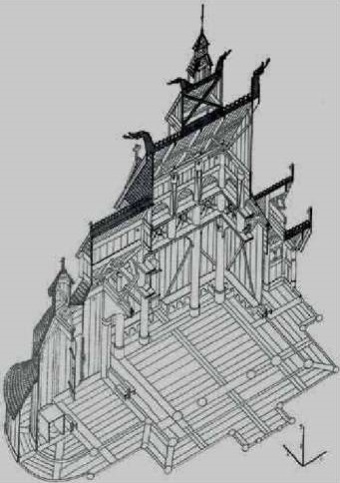

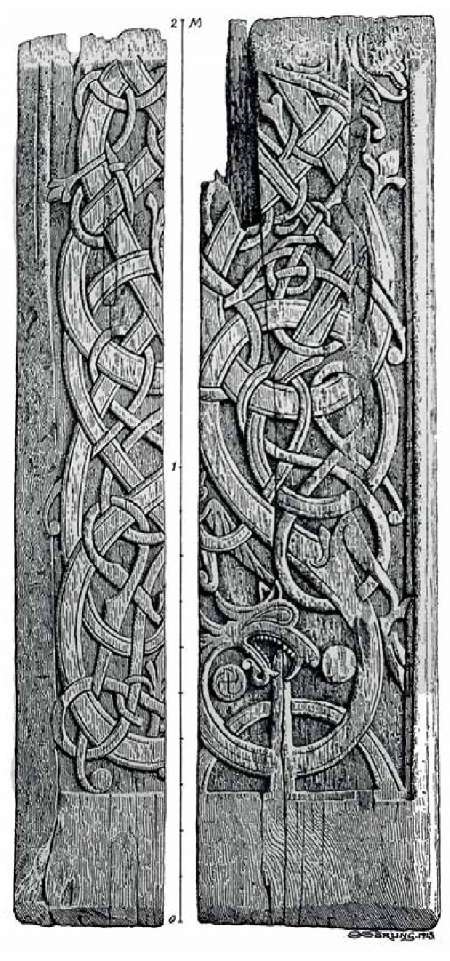

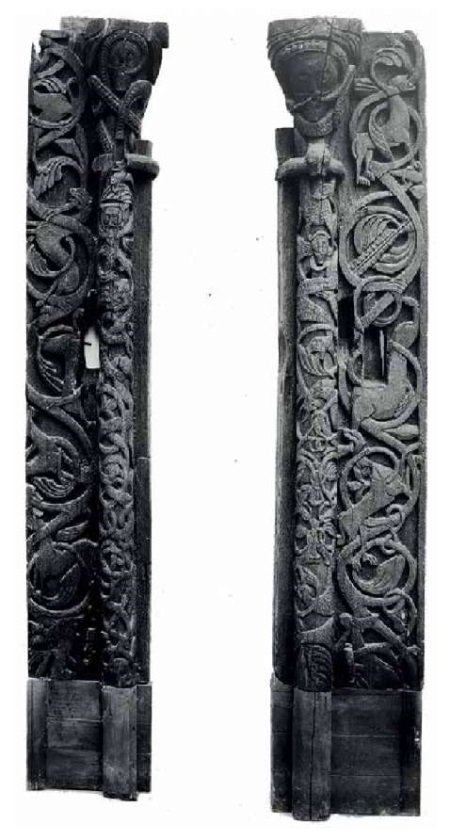

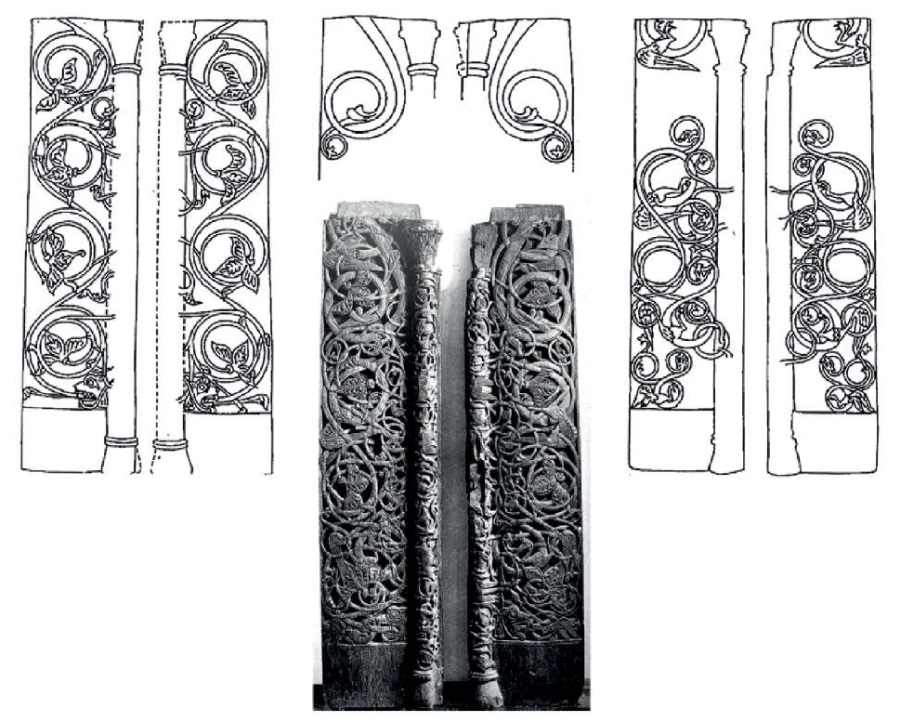

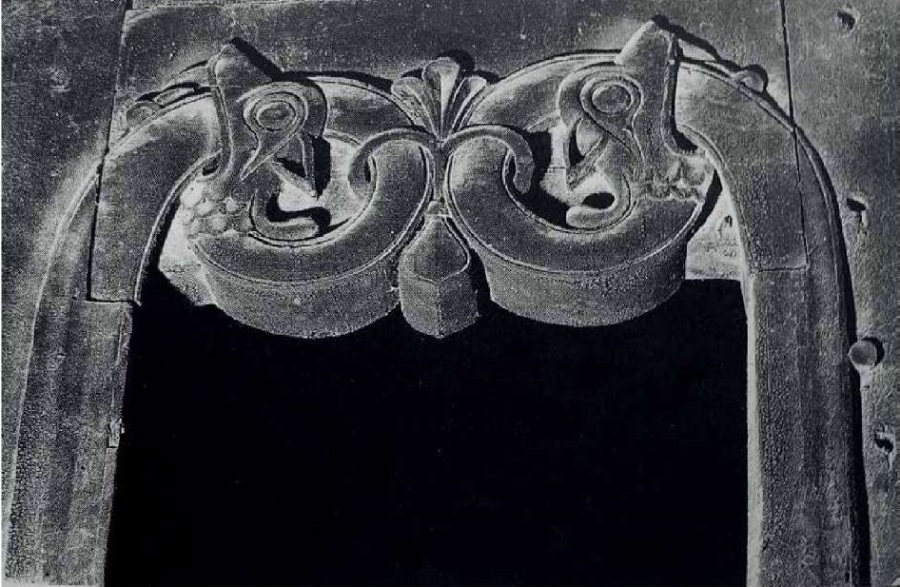

Монументальное искусство поздней эпохи викингов представлено рядом фрагментарно сохранившихся памятников деревянной резьбы. Исключением является резьба из Урнеса (1060-1080, Urnes, Sogn, Norway) — единственное хорошо сохранившееся произведение монументально-декоративного искусства этого периода (рис. 4). Его художественная цельность и выразительность была оценена столь высоко, что легла в основу определения признаков целого стилевого направления в искусстве поздней эпохи викингов на территории всех скандинавских стран, а топографическое положение дало название стилю [Wilson 1980:149].

Рис. 4. Портал из Урнеса, Urnes kirke

(фото из архива Е. В. Ходаковского).

Та церковь, которую можно увидеть в Урнесе сейчас, является результатом перестройки и расширения здания в XII веке. Первоначальная конструкция древнейшего здания, следы которой были обнаружены в результате археологических раскопок [Christie 1959:49-73], представляла собой простую постройку с двускатной кровлей. От древнейшего периода существования церкви сохранился ряд декорированных фрагментов, в число которых входят две резных панели, оформление входа и дверь, перенесенная при строительстве новой церкви на северную стену, один из угловых столбов и резьба фронтона.

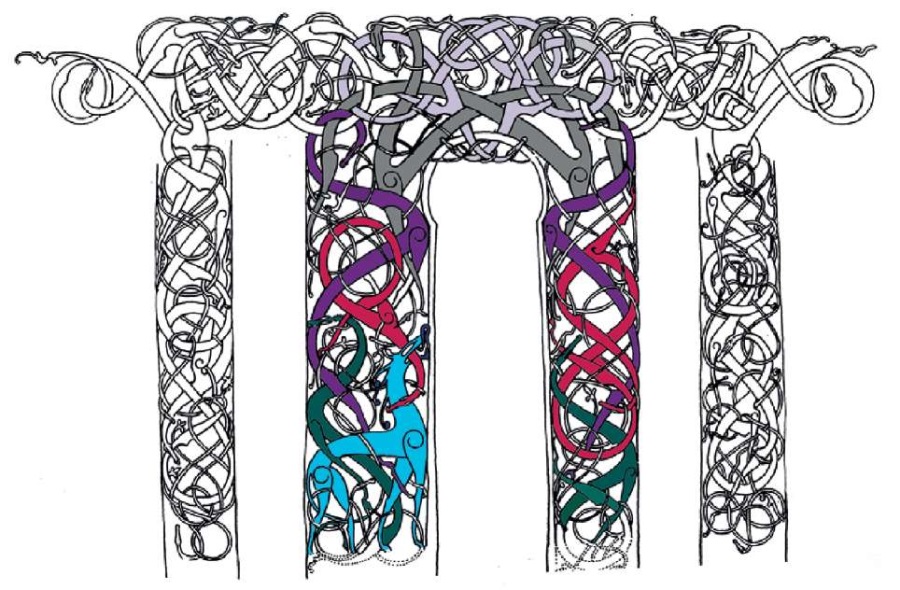

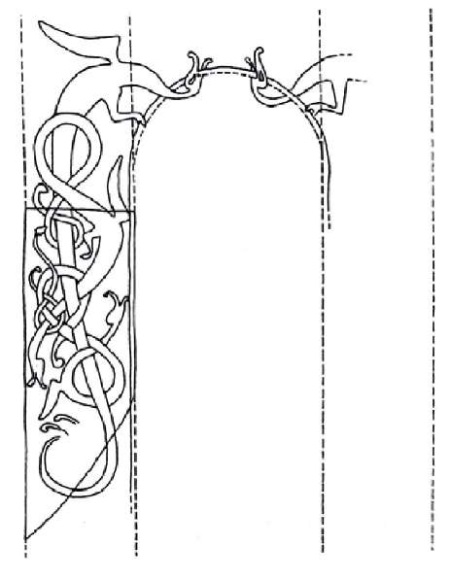

Орнаментальная композиция северной стены представляет сложное переплетение терзающих друг друга змееобразных животных с лентовидными и нитевидными телами. В предложенном варианте реконструкции 1956 г. (рис. 5) [Moe 1956:3-5] можно увидеть четыре декорированных панели, объединенных общим горизонтальным фризом.

Рис. 5. Портал из Урнеса

(Hohler E. B. Norwegian stave church sculpture.

Vol. 1, Catalogue. p. 235, цветная прорись автора).

В целом, композиция фризов представляет собой изобразительную поверхность, заполненную единообразным сложным ассиметричным переплетением змееобразных животных, тела которых образуют различного вида круглящиеся петли и восьмерки. Здесь выделяются три зооморфных мотива: тонкие змеи; четвероногие животные с гибким, изогнутым, вытянутым телом; змееобразные животные, у которых есть только передние лапы. При более внимательном рассмотрении можно увидеть едва заметные выступы, указывающие на характерные изгибы бедра и колена задней ноги хищника. В третью группу входят изображения змей с очень тонкими телами и маленькими головами [Graham-Campabel 1980:148].

Постепенный перепад толщины линий тел животных образует рисунок плавных криволинейных или почти круглых незамкнутых петель. Как правило, выделяют две основных композиционных схемы урнесской резьбы: пересечение двух фигур в форме восьмерок и композицию из трех и большего количества петель [Fuglesang 1981:91].

Верхнюю часть дверного проема, отдаленно напоминающего замочную скважину, оформляют фигуры четырех зверей: пересечения плавных полудуг тел больших по размеру и развернутых друг к другу спиной животных образует своеобразную арку над входом. Развернутые друг к другу фигуры меньших по размеру зверей симметричны и образуют уравновешенную петельную композицию. Ритмическое единообразие поверхности разбивает фигура четырехлапого животного, помещенная слева внизу от входа. Иконография этого зверя, получившего в скандинавской литературе условное название “большого льва”, не вполне отвечает требованиям стиля урнес. Но тонкий абрис и плавное изменение толщины фигуры, балансирующее положение тела [Hohler 1999:235-236], позволяют ему не нарушать общего ритма изображения и занять центральное место во всей композиции.

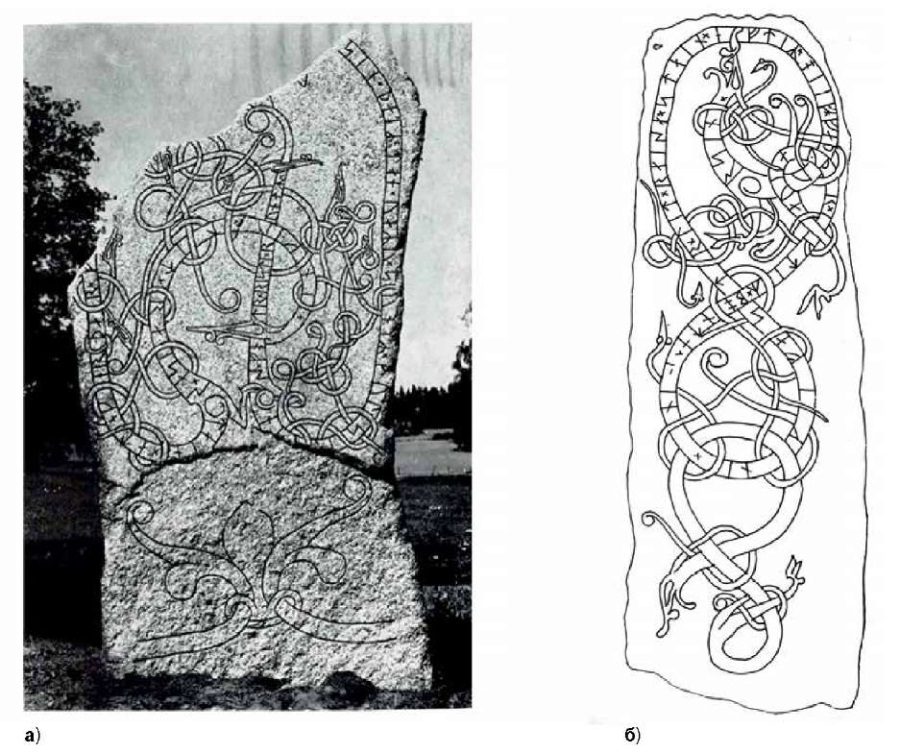

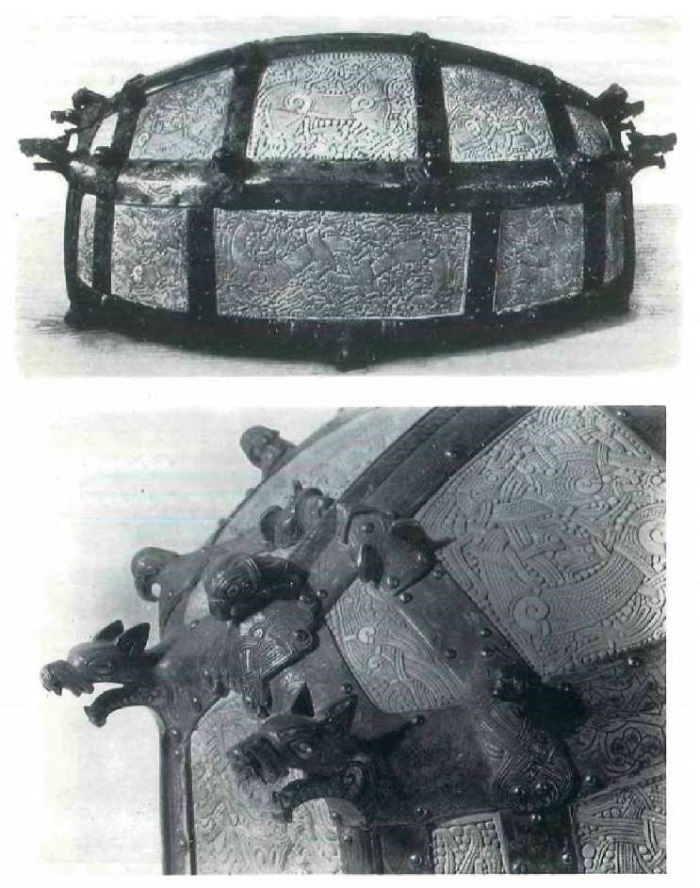

Сцена терзания большого хищного зверя со змеями впервые появляется в искусстве X в. на одной из сторон Йеллингского камня (рис. 6), установленного Харальдом Синезубым (950 г., Jellingsten, Danmark) [Anker 1970:161]. Фигура большого зверя впоследствии занимает одно из центральных мест в искусстве Скандинавии X-XI вв. Хорошим примером в данном случае могут быть флюгеры из церквей в Хегге (Hegge kirka, Valdres, Norge), Челлюнге (Källunge kyrka, Gotalnd, Sverige) (рис. 7) или Сёдерала (Söderala kirka, Hälsingland, Sverige) [Anker 1970:168-170].

Рис. 6. Камень из Йеллинга

(Hohler E. B. Norwegian stave church sculpture.

Studies. Vol. 2. p. 21).

Рис. 7. Флюгер из Челлюнге

(Graham-Campabel J. Viking artefacts, pl. LIX).

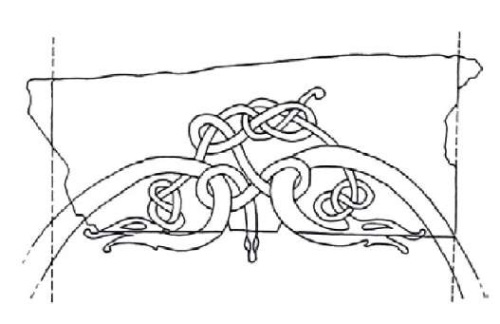

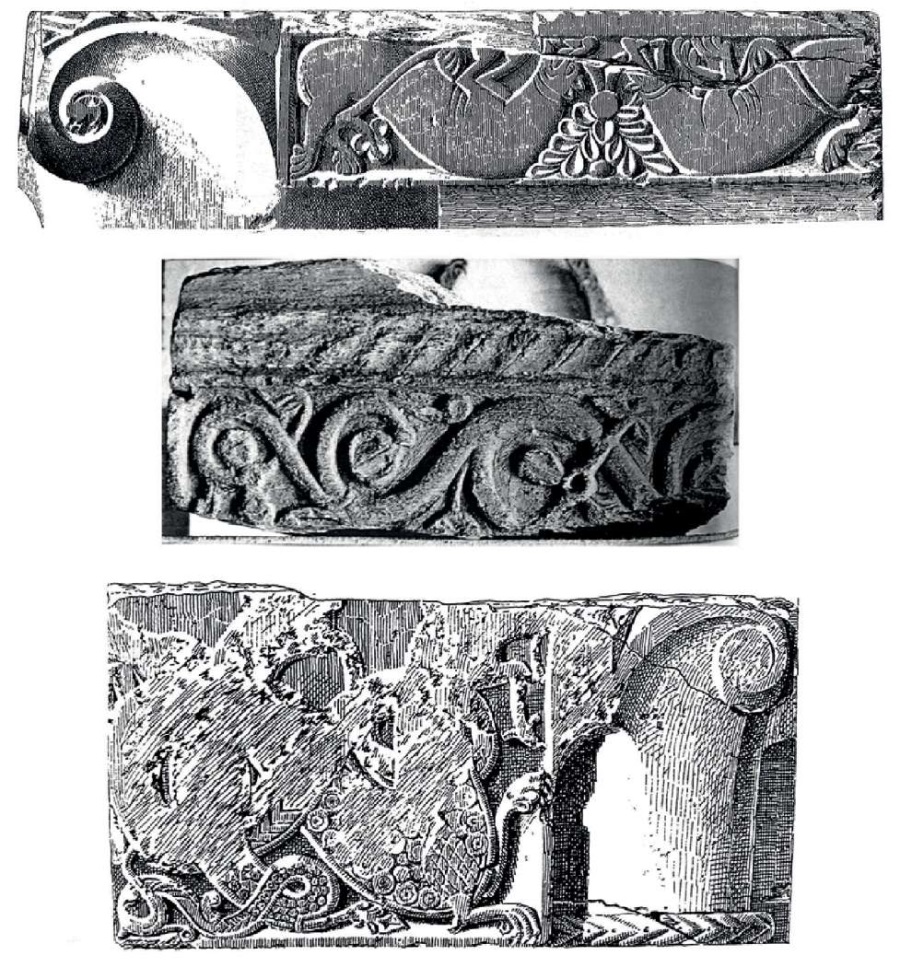

Портал из Урнеса не является единственным произведением, характеризующим монументально-декоративное искусство этого периода. Круг стилистически близких памятников относительно невелик. Это резные панели из Торпу (Torpo IV, по классификации Э. Хулер) [Hohler 1999:222], Бьёльстада (Bjølstad kirke, Oppland, Norge) [Hohler 1999:114], Хопперстада, фрагмент резьбы из Брогарпа (Brågarp kyrka, Scania, Sverige, конец XI в.) [Hauglid 1994:51-62] и резные панели из Хёрнинга и Хемсе (Hemse kyrka, Gotland, Sweden; Hørning kirke, Utland, Danmark 1070, рис. 8-11) [Ekhoff 1914-1916:124-125].

Рис. 8. Портал из Торпу

(Moe O. H. Urnes and the British Isles.

Acta Archeologica XXVI. 1956. p. 9).

Рис. 9. Портал из Бьёльстада

(Moe O. H. Urnes and the British Isles.

Acta Archeologica XXVI. 1956. p. 8).

Рис. 10. Резьба из Брогарпа, фрагмент

(Blindheim M. The Romanesque dragons doorways

of the Norwegian stave churches, traditions and influences.

1965. Fig. 180).

Рис. 11. Портал из Хемсе, фрагмент

(Ekhoff E. Senska Stavkyrkor. Redogörelse Stockholm.

1914-1916. pp. 124-125).

Декор панелей сохранился фрагментарно, но центральный образ узнается легко: это дракон с небольшим оперенным крылом и длинным, тонким, упругим телом. Стилевая принадлежность подобного рода изображений искусству поздней эпохи викингов очевидна. Однако более внимательный анализ способен показать детали, весьма незначительные на первый взгляд, свидетельствующие о постепенной трансформации скандинавского искусства и ослабевание приверженности прежним изобразительным традициям. Это выражается в изображении крылатого дракона — существа, не характерного для урнесских бестиариев, появление которого обусловлено постепенным проникновением европейского искусства в страны Скандинавии.

Стилистический и композиционный анализ портала в Урнесе в перспективе монументального искусства поздней эпохи викингов

В скандинавской историографии сложился сугубо типологический подход к изучению портальной резьбы. Энигматичность изображений, сложные композиционные ходы, гипертрофированность и экспрессивность образов скандинавского искусства эпохи викингов вызывает желание “прочитать” изображение, вписав его в хорошо сложенную систему мифологических представлений древних скандинавов. Мифологические циклы, известные нам благодаря трудам христианских авторов, являются результатом длительной литературной обработки и анализа не одного поколения исследователей. Иными словами, вооружившись необходимой суммой знаний, мы можем взглянуть на систему художественных представлений и духовный мир древней Скандинавии, но наш взгляд все-таки будет являться взглядом современного человека, пытающегося разобраться в эстетических особенностях ушедшей культуры.

Итак, первая сложность искусствоведческого анализа заключается в соблазне буквального прочтения изображений и их прямого сопоставления с теми представлениями о скандинавской мифологии и представлениями о мироустройстве древних, которые выработала гуманитарная наука.

Вторая сложность, связанная с изучением скандинавского искусства, — вполне оправданное желание проанализировать это явление с точки зрения структурно-семиотического анализа. Не имея под рукой литературных памятников, описывающих систему эстетических воззрений людей Северной Европы, мы невольно стремимся создать свою знаковую систему, куда смогли бы вписать будоражащие интерес образы. Подобное замечание относится не только к скандинавским зооморфным сюжетам, но и к любому другому искусству, например, кельтскому или скифскому, насыщенному выразительными и самодостаточными образами, находящимися за рамками понятных нам визуальных систем, сформированных античным искусством и искусством Ренессанса.

Структурно-семиотический анализ способен дать основательный инструментарий для выявления новых семантических сопоставлений и реконструкций. Знаковость присуща всем сферам культуры, в особенности изобразительному искусству. Но все-таки художественный образ, равно как и оставленное им впечатление, нельзя полностью описать с помощью знаковой системы. Текстологический подход неизбежно отсечет определенные черты своеобразия художественного стиля [Подольский 2010:11].

Для решения задачи анализа произведений скандинавских звериных стилей вполне подходящим оказывается феноменологический подход. Следует сказать, что данный метод уже успешно применялся для изучения скифского искусства, поэтому здесь остается лишь процитировать уже приведенную однажды формулировку А. Ф. Лосева [Лосев 1993:768-769] в отношении данного метода. Феноменологический подход в данном случае — это “создание смысловой картины самого предмета, описывая его таким образом, как этого требует сам предмет. […] Единственный метод феноменологии — отбросивши частичное проявление одного и того же, осознать и зафиксировать то именно, что во всех своих проявлениях одно и то же”. Следуя этому предписанию, необходимо было бы выбрать небольшую группу наиболее ярких произведений, олицетворяющих эпоху и определявших ее художественное развитие [Подольский 2010: 13-14].

Здесь можно предложить следующий алгоритм: отдельно проанализировать развитие образа “большого льва” и особенности стиля урнес. Совокупность результатов данного анализа даст возможность составить наиболее точное описание развития стиля урнес в контексте монументального искусства и проследить особенности художественного впечатления данного явления за рамками привычных осязаемых форм.

Произведения стиля урнес представлены в основном памятниками декоративно-прикладного искусства и резьбой рунических камней. Главными героями этих сцен становятся тонкие змеи и змееподобные существа. Некоторые из них сохраняют передние и задние конечности, но их изображение настолько гипертрофируется, удлиняется и истончается, что коленные суставы обозначаются лишь небольшим выступом или расширением тела.

Фигуры животных приобретают невероятную пластичность и характерное для стиля урнес изменения толщины тела. Их тела задают каркасную основу изображения. Места пересечения симметрично подчеркнуты дополнительными петлями малых змей, заполняющими свободными круглящимися завитками пустое пространство изобразительной поверхности.

Полученная композиция уравновешена, имеет жесткую конструкцию, но при этом не утяжелена лишними деталями. Динамика и напряженность тел высока, но она аккумулируется только в пределах изображения тел больших животных. Они определяют границы существующей изобразительной поверхности и художественного пространства (камни из Скромста (Skråmsta, приход Haga, Uppland, Sverige), Став (Stav, приход Roslagskullа, Uppland, Sverige, рис. 12), Нура (Nora, приход Tanderyd, Uppland, Sverige) [Wilson 1966:152, LXXII].

Рис. 12. а) Камень из Став; б) Камень из Скромста

(Wilson D. M., Klindt-Jensen O. Viking Art pl.LXXI, Viking Art pl.LXXI).

Главным героем бестиария урнесского портала является “большой лев”. Его фигура читается сразу и моментально приковывает к себе внимание. Проследить развитие этого образа достаточно легко. Этот ретроспективный изобразительный ряд крупных фантастических животных весьма конкретен и имеет фиксированную точку отсчета — Йеллингский камень, имеющий точную дату.

Фигура льва всегда будет доминировать на изобразительной поверхности, буквально вытесняя все остальные элементы или делая их незначительными. И это не обязательно должен быть образ хищного четырехлапого животного. Главное — соотношение трех композиционных составляющих: фигуры зверя, фона и дополнительных элементов композиции.

Изображение на Йеллингском камне (Jelling stone, Jelling, Denmark) принято считать отправной точкой развития образа “большого льва” в скандинавском искусстве. Тем не менее, этот новый для скандинавского бестиария образ крупного животного, опутанного змеями, не принято считать автохтонным. Его появление связывают с влиянием западноевропейского искусства, видя прототипы в львиных образах каролингского и оттоновского Возрождения или в византийском декоративно-прикладном искусстве [Wilson 1966:121].

В этой новой для скандинавского искусства композиционной схеме полностью отсутствует элемент терзания. Напряженность изобразительной поверхности, на секунду застывшая бесконечная борьба зооморфных и антропоморфных персонажей поражают зрителя при изучении произведений скандинавского искусства. Фигура скорченного, сражающегося с самим собой животного, застывшего в немыслимой позе в схватке за окружающее пространство, является ключевым образом этого художественного мира.

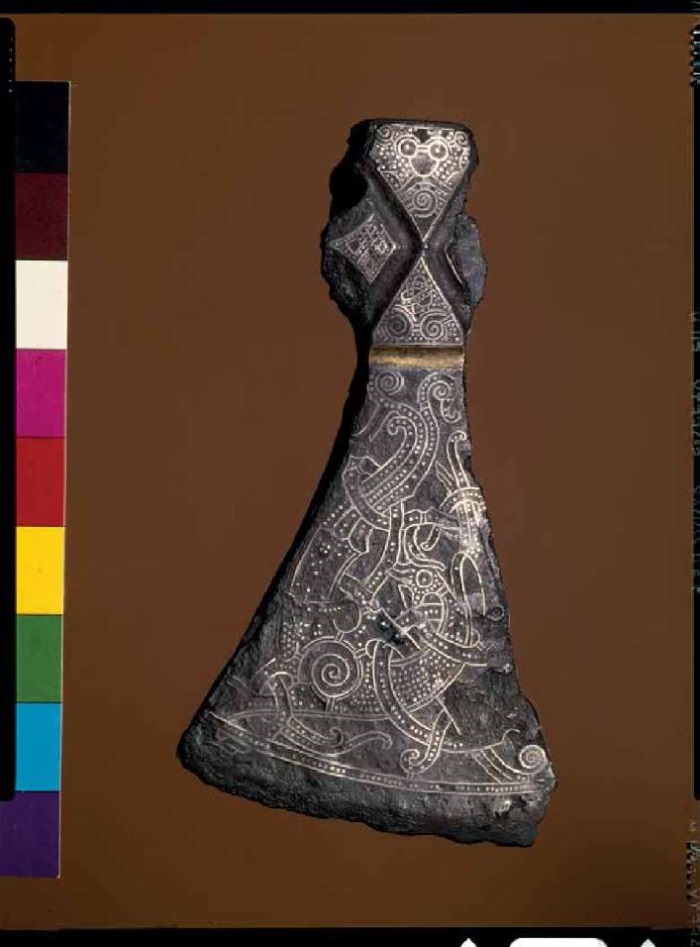

Так, на одной из сторон топора из Маммен, декор которого стал каноническим изображением для этого стиля, также изображено довольно крупное животное (рис. 13). Но экспрессия гипертрофированного изгиба тела создает иллюзию агонии борьбы зверя, попавшего в смертельные путы. Животное словно насильственно поместили в тесные рамки изобразительной поверхности, и оно всеми силами стремится разорвать оковы этого пространства.

Рис. 13. Топор из Маммен

(https://samlinger.natmus.dk/DO/asset/2092,

фото: Lennart Larsen).

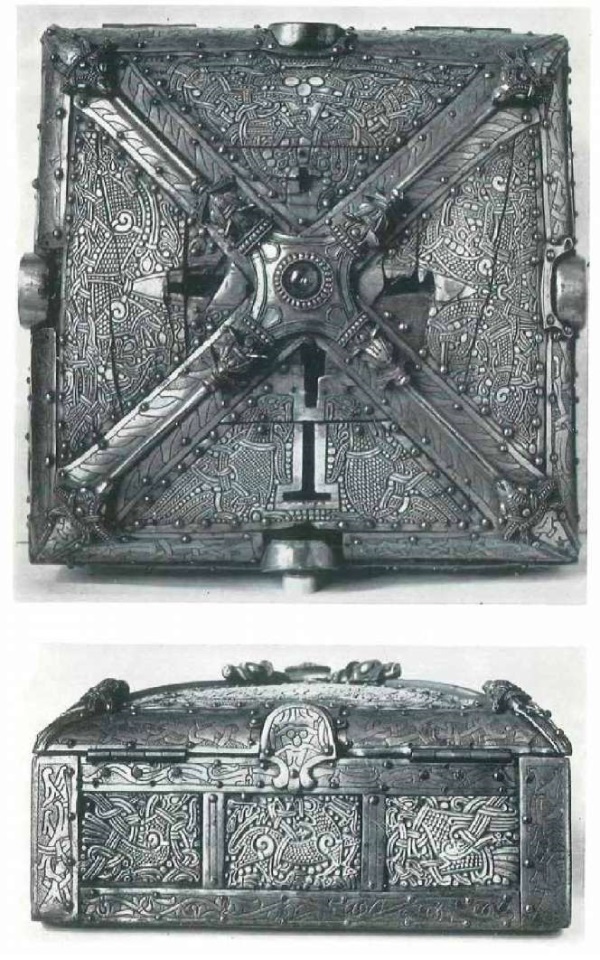

Иначе мотив “большого зверя” обыгрывается на костяных накладках из ларцов из Бамберга и Каммина (стиль маммен) (Cammin cathedral (Pomerania); Bamberg cathedral (Oberfranken), рис. 14, 15). Изобразительная поверхность в данном случае задана узкими раппортами металлических оковок этих шкатулок, а само пространство плотно заполнено сложным переплетением растениеподобных ответвлений, частично спутавших ноги животного. Но спокойная поза зверя, делающего небольшой шаг, все так же создает впечатление неспешной походки. Несмотря на плотный фон, момент борьбы и терзания здесь отсутствует. Зверь доминирует в небольшом отведенном для него пространстве.

Рис. 14. Шкатулка из Бамберга (шкатулка Кунигунды)

(https://samlinger.natmus.dk/DO/asset/14156,

фото: John Lee; Wilson D. M., Klindt-Jensen O. Viking art. 1980; Pl. LIV).

Рис. 15. Шкатулка из Каскет

(копия, оригинал утрачен во время Второй мировой войны,

Wilson D. M., Klindt-Jensen O. Viking art. 1980; Pl. LV, LVI).

Хорошим примером в данном случае является рельефный каменный фрагмент саркофага, найденный во дворе собора св. Павла в Лондоне в 1895 г. (рингерике, рис. 16). Плавный изгиб шеи животного, обращенный назад, положение ног создают иллюзию бега. Растительные элементы, окружающие животное, добавляют драматизма движению — кажется, что олень убегает сквозь заросли от невидимого преследователя. Но, благодаря наличию свободного пространства и естественному положению фигуры, эта сцена кажется максимально реалистичной и лишенной насильственного терзания и борьбы.

Рис. 16. Плита саркофага из собора св. Павла в Лондоне

(Wilson D. M., Klindt-Jensen O. 1980; Pl. LVIII).

Итак, ретроспективный анализ композиции с изображением большого зверя (или опутанного змеей) показывает, что в Х в. в скандинавском искусстве впервые появляется образ, которому нет необходимости отвоевывать себе композиционное и художественное пространство. Более того, этот образ никак не зависит от особенностей изобразительной поверхности. Он не подчиняется ни ей, ни дополнительным изобразительным элементам. Этот заимствованный извне зверь свободен, независим и идет сам по себе.

Стиль урнес продолжает существовать еще некоторое время наряду с появлением промежуточных, гибридных форм. Но в этих произведениях уже не чувствуется напряжение внутренней энергии, направленной самой на себя. Сложным, но не экспрессивным движением представлено тело дракона на фрагменте резной доски из церкви в Гульдрупе (Guldrupe kyrka, Gotland, Sverige, рис. 17).

Рис. 17. Резьба из Гульдрупе

(Moe O. H. Urnes and the British Isles.

Acta Archeologica XXVI. 1956. p.12).

Драматичность и экспрессия сводятся к увлеченности резчика собственным мастерством. Повышенная декоративность отчетливо видна в декоре таких произведений, как крест из Конга (the Cross of Cong, Dublin, National museum of Ireland) и в алтаре из Лисеберга (1135 г., Lisbjerg alter, Århus, Dаnmark) [Fuglesang 1981:104, 110, 115]. Здесь урнесские мотивы превращаются в изящные тонкие арабески. Полностью лишенные воли, они заключены в узкие фризы и становятся не более, чем занимательными маргиналиями. Энергия искусства эпохи викингов покидает урнесский бестиарий, но она еще проявится напоследок в других произведениях новой фазы развития искусства Скандинавии.

Деревянные резные порталы Норвегии романского времени. Порталы согн-валдрес. Исторические предпосылки формирования, проблемы происхождения

Развитие норвежской портальной резьбы романского периода проходило под влиянием искусства Англии и Северной Италии. В отличие от итальянских элементов, проникающих в страны Скандинавии спорадически, английские художественные традиции легли в основу зарождающейся каменной соборной архитектуры Норвегии.

Краеугольным камнем в этом процессе является строительство кафедрального собора в Тронхейме, позволяющее понять первые этапы развития романской скульптуры Норвегии. Столичная скульптура складывалась под двойным влиянием: основной импульс исходил из Англии после нормандского завоевания, но данные нововведения ложились на богатую скандинавскую изобразительную традицию. Неоднократная перестройка и расширение здания, смена архитектурных стилей пагубно сказались на скульптурном декоре, созданном до 1150 г.

Норвежский король Олав Харальдсон Святой погибает в битве при Стиклесталире в 1030 г., в 1031 г. его канонизируют и переносят мощи в церковь св. Климента. В 1035 г. Магнус Олавсон снова переносит могилу отца — теперь в маленькую часовню, но уже в 1050 г. она находится в церкви Девы Марии, построенной Харальдом Хардрадой. Сын Харальда, Олав Кюрре, возвращается из Англии после поражения при Стамфорд-Бридже (1066), строит новую церковь на месте старой часовни и переносит мощи туда. Этот момент можно считать началом истории собора.

После смерти Олава Кюрре в 1093 г. строительство продолжается. От этого времени сохранился трансепт собора — его древнейшая часть, где наряду с простой архитектурной планировкой присутствует богатое скульптурное убранство, датируемое 1140 г.

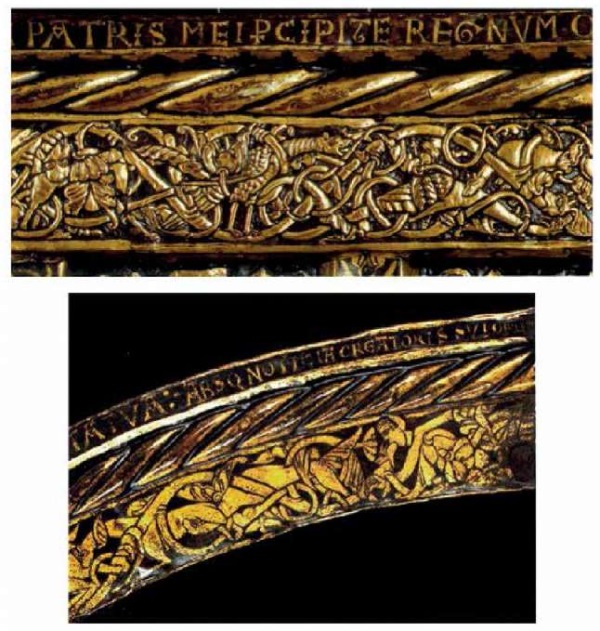

В 1152 г. при архиепископе Николасе Брейкспире, известном позднее как папа Адриан IV, Тронхейм становится архиепископской кафедрой, и церковь Олава Кюрре расширяется: пристраивается дополнительный трансепт и неф [Albertsen 1969:1-2]. В этот же период появляется шевронный орнамент, фрагменты которого найдены в окнах северного трансепта, арках и сводах нижних капелл. Аналогии этой скульптуры находят в соборе города Линкольна после пожара 1142 г. [Fisher 1953:178-180] и в капителях крипты Кентербери (1120) [Blindheim 1987:9].

Таким образом, промежуток возникновения романской скульптуры в Норвегии приходится на вторую четверть XII века.

Сохранилось довольно много скульптурных фрагментов этого периода, позволяющих составить представление об убранстве собора. Скульптура Тронхейма сложилась под влиянием искусства Англии после нормандского завоевания, но в то же время в ней отчетливо прослеживается местная скандинавская традиция. Э. Хулер выделяет ряд фрагментов, которые имеют непосредственные параллели в английской скульптуре, в частности в Кентербери. В эту группу входят фрагменты капителей и рельефов с орнаментом в виде растительных побегов, соцветий, пальметт и виноградных лоз, закрученных в спирали (рис. 18). Среди обнаруженных рельефов древнего собора встречаются изображения животных. Таких примеров немного, и они представляют причудливый романский бестиарий фантастических чудовищ, в абрисе гибких фигур которых угадывается пластика тел скандинавских зооморфных образов.

Рис. 18. Рельеф первого собора в Тронхейме, фрагменты.

Дворец архиепископа, Тронхейм

(Hohler E. B. Norwegian stave church sculpture. Vol. 2. Study. pp. 79-81;

Hauglid 1973. p. 76. рис. 58; p. 94. Рис. 75. Klassisistik mellomspill). XII в.

Существует круг памятников, созданных фактически единовременно с рельефами собора. Стилистика этих произведений тесно связана, что позволило выдвинуть предположение об одной художественной традиции, центром распространения которой являлась столица [Blindheim 1987:15-19].

Одним из самых ярких примеров развития романского стиля в скульптуре Норвегии является портал Реннебю (Renneby kirka, Sør Trøndelag, рис. 19). Декоративная составляющая этого произведения состоит из завитков лоз и кусающих их животных, стилистика изображения которых близка тронхеймским рельефам. Резьба из Вого (Vågå kirka, Gudbrandsdalen) также относится к группе памятников круга Тронхейма, но несет больше архаизирующих черт (рис. 20). Стилистический анализ рельефов в Вого и скульптурных фрагментов собора позволяет найти прямые аналогии каждому мотиву деревянной резьбы церкви [Hohler 1999:61-62]. Наличие в Вого аркатурно-колончатого пояса с характерным шевронным орнаментом еще более подтверждает связь столичной и провинциальной архитектуры, выраженной в стремлении копировать колоннаду собора.

Рис. 19. Портал из Реннебю

(Hohler E. B. Norwegian stave church sculpture.

Vol. 2. Album. Cat.122, pl. 267, 172, pl. 348, 172, pl. 349).

Рис. 20. Портал из Вого

(Nicolausen. N. Norske Bygninger fra fortiden:

Norwegian buildings from former times Christiania.

1860-1880. Pl. V).

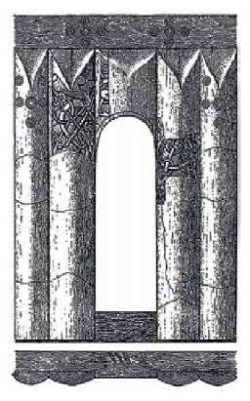

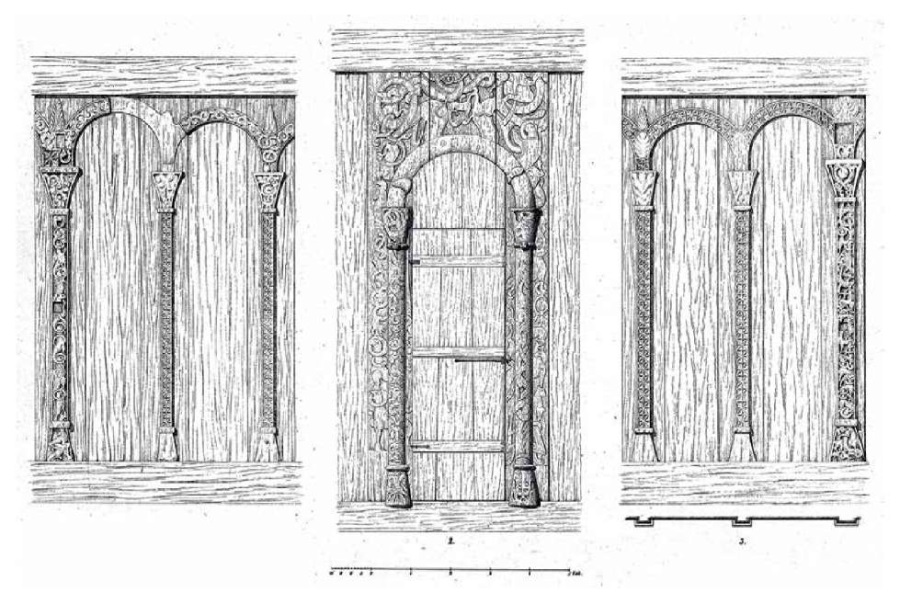

Строительство тронхеймского собора проложило определенную линию развития романской скульптуры в Норвегии, связанной с ее англо-нормандским вариантом: в архитектуре начинают активно использовать простую конструкцию портала, состоящего из двух полуколонок, перекрытых архивольтом. Скромные колончатые порталы деревянных церквей стали дополняться роскошными резными панелями, композиционная роль которых фактически сразу стала доминировать над идеей первоначальной конструкции. Этот новый тип порталов, широко распространенных в XII-XIII вв., получил название “согн-валдрес” по названию области и имеет наиболее разветвленную типологическую структуру.

Произведения портальной резьбы согн-валдрес демонстрируют сложный процесс взаимодействия североевропейской художественной традиции в сочетании с искусством Кентербери [Blindheim 1965:9]. Тронхейм был первым центром, в скульптуре которого появились ломбардские элементы, пришедшие туда из скульптуры Англии, в частности из собора в Или (1109)1. Результатом является появление устойчивой изобразительной схемы декоративного оформления откосов, обрамляющих дверной проем и имеющих общую стилевую принадлежность. Это композиция из трех драконов в верхней части портала и фриз из пальметт у основания откосов, на которых расположены головы львов с прорастающими из пасти лозами. Обязательным элементом декора являются две полуклонки, оформляющие входной проем, на капителях которых могут располагаться фигурки львов и архивольт.

Классическими примерами являются порталы из Хопперстада (Hopperstad kirka, Sogn, Norway) и Ульвика (Ulvik kirka, Hardanger, Norway, рис. 21). Эти выразительные памятники монументальной резьбы решительно отличаются от всего виденного ранее в контексте развития искусства Норвегии. Столь внезапное появление такого яркого художественного феномена неизбежно поставило перед исследователями вопрос об его происхождении. Обычно в изучении данных памятников применяется метод стилистического и историко-сравнительного анализов декоративной резьбы, не меньшего внимания заслуживает и анализ конструкции.

Рис. 21. Портал из Ульвика

(Hohler E. B. Norwegian stave church sculpture. 1999.

Catalogue. Vol.1. Р. 233; Album. Vol 2. Cat. 221, pl. 422).

Норвежский деревянный портал XII в. состоит из нескольких резных панелей. Но эти технические особенности никак не отражаются на конструктивной идее произведения, которое можно разделить на две области: резные откосы и элементы, составляющие сам портал. Анализ резных откосов таких памятников неоднократно показывал тесную связь с традицией искусства эпохи викингов, что особенно хорошо прослеживается на примере ранних порталов согн-валдрес, например, уже упомянутых памятников в Хопперстаде и Ульвике. Такие элементы, как полуколонки и архивольт, изучались с точки зрения орнаментики и классификации капителей, однако внимание никогда не акцентировалось на том, что сама эта конструкция является главной в оформлении входа, в то время как основное резное поле — это лишь декоративный фон. В данном случае речь идет о слиянии двух традиций — скандинавского рельефа и романского портала, привнесенного из английской архитектуры.

В норвежской историографии некоторое время было распространено мнение, что порталы согн-валдрес — явление уникальное и не имеющее никаких параллелей в европейском искусстве. Однако в 1931 г. Герда Бьётхиус сравнивает порталы этого типа с ломбардской монументальной скульптурой второй четверти XII в. (соборы в Вероне и Модене), высказывая предположение, что эти норвежские памятники были сформированы в т. ч. и под влиянием северо-итальянской монументальной скульптуры [Boёthius 1931:158-159]. К числу заимствованных элементов она относит изображение львиных голов у основания планок и капители с фигурками львов.

Таким образом, норвежские деревянные резные порталы можно рассматривать как часть общеевропейского процесса развития романского искусства, протекавшего в Западной Европе в первой половине XII в.

Порталы согн-валдрес маркируют новую фазу развития искусства Скандинавии, сопряженную с активным влиянием общеевропейского искусства. Тем не менее, даже в первой половине XII в. искусство поздней эпохи викингов смогло показать свой потенциал, нашедший отображение в большом количестве произведений, гибридные формы которых можно было бы назвать “переходным стилем”.

Переходный стиль

Определение понятия художественного стиля всегда останется в искусствоведении одним из главных предметов изучения. Существует достаточно много серьезных теоретических трудов, посвященных этой проблеме, но применительно к задачам данной работы, возможно, будет наиболее правильным обращение к вёльфлиновскому определению стиля, как мироощущению эпохи [Вёльфлин 2002:2-20]. Эта формулировка способна дать большое поле для интерпретаций, учитывая тот факт, что мы располагаем достаточно обширными знаниями об истории и мировоззрении скандинавов. Но постараемся не выходить за рамки формально-стилистического и иконографического методов анализа, которые в данном случае могут оказаться максимально информативными.

Произведения декоративно-прикладного искусства хорошо маркируют стилистические изменения. Но в случае с норвежской монументальной резьбой этот процесс не имеет четких хронологических рамок и происходит постепенно, на протяжении длительного времени. Развитие портальной резьбы всегда делилось на два этапа: первый, имеющий историю, уходящую корнями вглубь искусства эпохи викингов, представлен, по сути, лишь одним целостным произведением — порталом в Урнесе. Все остальные памятники обычно причисляются к новому этапу развития норвежского монументально-декоративного искусства, связанному с романским стилем.

Полученная картина представляется довольно резкой, создавая впечатление, что новая христианская религия, а вслед за ней и новое романское искусство, быстро и прочно вытесняет старые традиции, которые остаются жить в виде архаизмов в произведениях малых форм. Переход от форм искусства поздней эпохи викингов к романскому искусству, растянувшийся фактически на столетие, маркируется появлением специфичных гибридных форм переходного типа. В скандинавской историографии это явление отмечалось на отдельных наиболее ярких примерах произведений искусства [Fuglesang 1981:79-125].

Немногие конунги выступали инициаторами крещения (Харальд Прекрасноволосый, Олав Трюгвассон, Олав Харальдссон Святой), вслед за ними в новую веру переходили дружина и люди, которые хотели быть угодными правителю. Разъезжая по своей земле, конунг обращал в истинную веру своих подданных. Смена веры всегда носила политический характер: крещение давало возможность объединения земель под властью одного правителя.

Литературная традиция дает развернутую картину мира древнего скандинава. Лучшими качествами человека считались сдержанность, верность данному слову и недоверчивость. Мир представлялся опасным, и, чтобы жить в нем, было необходимо пребывать в постоянной настороженности по отношению ко всем людям, включая друзей и домочадцев. Сборником житейских правил, своеобразным кодексом чести представляются “Речи Высокого”, включенные в “Старшую Эдду”. Лейтмотив этого произведения — мысль, что в течение всей жизни человек не должен испытывать большого доверия ни к кому: ни к другу или жене, ни к мечу или коню [Корсун 2008:53-55]. Удача являлась еще одним важным понятием в скандинавском мире, во многом определяющим судьбу человека и исход его жизни.

Можно предположить, что у человека, живущего в обществе с такими установками, не могло выработаться религиозного чувства, которому сопутствовали бы такие понятия, как смирение или богобоязненность. От божества ждали милости в виде дарования удачи, а если оно не оправдывало надежд или утрачивало силу в глазах людей, то его переставали особенно почитать. С таким религиозным мировоззрением переход из одной религии в другую часто обусловливался одними лишь практическими соображениями безопасности или выгоды. Показателен пример крещения Исландии, когда переход к новой вере состоялся после всеобщего тинга.

Очень часто после крещения люди возвращались к прежним верованиям или двоеверию: молились и Христу, и языческим богам одновременно. Христианство очень долго завоевывало свои права в Норвегии. Литературные источники передают определенную картину этого процесса, показывающую, каким образом норвежские государи боролись с язычниками и прививали новую веру2.

Вместе с христианской религией в страну пришло строительство соборов и церквей, художественное убранство которых опиралось на уже сформированный романский стиль. Строительство собора в Тронхейме дало импульс для распространения романского искусства в Норвегии, но воздействие официального искусства на художественную жизнь страны этого времени было подобно кругам от камня на воде — чем дальше, тем слабее.

Монументально-декоративная резьба порталов норвежских деревянных церквей первой половины XII в. демонстрирует удивительный по насыщенности и образной выразительности бестиарий. Изображение драконов, змей, фантастических зверей и прочих чудовищ не является чем-то необычным для Средневековья. Такие изображения чрезвычайно разнообразны и встречаются в качестве маргиналий во многих произведениях искусства, в т. ч. и в скульптуре соборов. Но все эти образы составляют скорее интересную альтернативную картину средневекового художественного мышления.

В Норвегии наблюдается несколько иная ситуация: романское искусство, появившееся вместе с новой верой, пришло в страну, где прежняя художественная традиция не только не угасла, но еще имела большой художественный потенциал.

Романское искусство постепенно завоевывало свои позиции, но в Скандинавии этот процесс проходил значительно дольше, чем в остальных странах. Даже в скульптуре собора в Тронхейме, построенного под влиянием англо-нормандского искусства, есть достаточное количество рельефов, на которые сильное влияние оказало искусство эпохи викингов. Неудивительно, что в резьбе деревянных церквей, находящихся в глубине страны, преобладали языческие мотивы. В этот период романский стиль, медленно, но верно проникавший в резьбу норвежских деревянных порталов, находил выход более в деталях, нежели в цельных образах.

Проследить переход от эпохи викингов к романскому искусству на территории Северной Европы позволяет большое количество памятников конца XI — начала XII вв. Подобные изменения можно охарактеризовать двумя способами: с одной стороны, это стилистическое изменение элементов скандинавского искусства, при сохранении традиционной иконографии. Орнамент, постепенно утрачивая вытянутость и утонченность форм, становится более округлым и массивным. Таковым является северный портал из Хопперстада (рис. 22), где скандинавские элементы были в значительной мере подвергнуты влиянию романского искусства, но остались легко узнаваемыми.

Рис. 22. Северный портал из Хопперстада

(Hohler E. B. Norwegian stave church sculpture.

Album. Vol. 2. Cat. 97, pl. 212, 213).

С другой стороны, вторым характерным признаком является новый тип хищного животного, сочетающего признаки романской и скандинавской иконографии. В качестве примера можно обратиться к уже упоминавшемуся фрагменту резьбы из Саксхауга или рельефу из церкви в Леме (первая половина XII в., Lem kirke, Jylland, Danmark, рис. 23), на которых показаны крылатые звери с S-образным телом, тонким, закрученным в завитки хвостом, парой лап, крыльями и небольшой головой. К числу романских элементов относятся оперенные крылья, лапы, напоминающие птичьи, головы, с четким переходом ото лба к передней части морды, “клюв”, крупные каплеобразные глаза и небольшие острые уши. В контексте искусства эпохи викингов остается исполнение туловища зверя — сохраняется S-образный изгиб, соотношение толщины разных частей туловища и решение хвоста в виде петель, заканчивающихся растительным побегом.

Рис. 23. Рельеф из Лема

(http://www.biopix.dk/lem-kirke_photo-10022.aspx;

Lem kirke Foto © Biopix: JC Schou).

Если рассматривать изображение зверей в сочетании с растительным орнаментом, то можно выделить следующие особенности, унаследованные от стиля урнес: соотношение пропорций тел больших зверей и растительного орнамента с малыми змееобразными животными; постепенное и извилистое расширение и сужение тел драконов и заостренность рисунка орнамента; соотношение между орнаментом и фоном [Fuglesang 1981:97].

Переходный стиль в скандинавском искусстве первой половины XII в. не является всего лишь промежуточным этапом развития норвежского искусства. С точки зрения исторического развития переходный стиль способен показать процесс постепенной смены искусства эпохи викингов на романское. Одним из важных итогов этого процесса становится появление нового типа зверя — крылатого дракона, иконография которого имеет древнескандинавские корни. Но как бы много внимания ни уделялось изучению романских корней портальной резьбы, трудно не заметить тот факт, что подобные элементы изначально являются не более чем робкими вкраплениями в произведения, художественная система которых базировалась на искусстве эпохи викингов.

Произведения переходного стиля включают большое количество памятников скульптуры малых форм, каменных рельефов и деревянной резьбы, которые можно встретить в искусстве скандинавских стран.

Как и всякое явление, переходный стиль имеет стадии развития. Развитие переходного стиля выпадает на вторую половину XI — первую половину XII вв.

Первое появление характерных черт читается фактически в некоторых фрагментах ранней декоративно-монументальной резьбы, стилистически относящейся к искусству поздней эпохи викингов. Это резьба церквей из Торпу и Хемсе. Фрагменты рельефов плоскостны и невольно напоминают резьбу рунических камней. Сложный рисунок резьбы не производит впечатления глубины и многомерности пространства, которое характерно для норвежских деревянных порталов. Рисунок сух, лаконичен и напоминает скорее резьбу по камню. Но, тем не менее, в этих произведениях, чей художественный строй еще всецело принадлежит эпохе викингов, начинают просматриваться первые признаки стилистического изменения: здесь мы видим одни из ранних вариантов зверя переходного типа — крылатого дракона.

Черты переходного стиля проступили во многих порталах первой половины XII в., в т. ч. из Хопперстада и Ульвика. Зооморфные изображения сочетают в себе особенности романской и скандинавской стилистики изображения фантастических зверей. К особенностям романского стиля относятся наличие пары ног, оперенные крылья, моделировка головы, похожей на птичью. В группу скандинавских черт входят чрезмерно удлиненная шея и хвосты животных, завивающиеся плавными петлями, каплевидное тело, длинный, тонкий хвост, завершающийся побегом. Изображение этих фигур разбивает четкий ритм круглящихся растительных побегов и создает ощущение густого многомерного и динамичного пространства.

Бестиарий зверей переходного стиля выходит за рамки произведений деревянной монументальной резьбы Норвегии и не ограничивается территорией данной страны. Переходный стиль проявил себя везде, где имело место взаимодействие искусства поздней эпохи викингов и романского стиля. Замечательным примером является рельеф на чаше купели из церкви Вамлингбу [Lindkvist 2015:312] (Vamlingbo kyrka, Gotland, Sweden), где в одной из арок декоративной композиции помещена экспрессивно изогнутая фигура дракона переходного стиля, сидящего между ветвей условного дерева (рис. 24).

Рис. 24. Купель из Вамлингбу

(Lindkvist E. Gotland Romanska Stenskulptur.

Visuella budskap i sten.

p. 307. Сat. 11; p. 312, Сat. 33).

Финальная стадия развития переходного стиля характеризуется повышением орнаментального начала и рафинированностью изображений декоративной поверхности. Зооморфные образы постепенно теряют пластическую экспрессию и многомерность. Для того, чтобы воспринять образ, зритель не должен отслеживать взглядом каждый изгиб хвоста или тела.

Резьба капителей церкви в Урнесе (вторая четверть XII в.) дает возможность понять изменения внутри переходного стиля (рис. 25). Эти произведения демонстрируют самую разнообразную картину средневекового бестиария, среди которого можно выделить группу животных, в изображении которых применялись приемы, характерные для искусства эпохи викингов: тела животных могут быть вытянуты и закручены в петли, хвосты обвиты вокруг тела, часто встречаются изображения крылатых змей-драконов. Следует подчеркнуть, что иконография животных фактически полностью соответствует романской традиции. Но характер исполнения резьбы, утонченность и вытянутость силуэтов, использование петлеобразных линий свидетельствуют о том, что данные рельефы все еще являются частью искусства эпохи викингов в ее завершающей стадии [Hohler 1975].

Рис. 25. Капители из Урнеса

(Hohler E. B. Norwegian stave church sculpture.

Album. Vol. 2. Cat. 227, 1, 2. Рl. 472;

1.3, pl. 474, M.1, pl. 474).

Своеобразное “застывание” стиля наблюдается в резьбе скамьи из церкви в Кюнгсора (1100-1150, Kungsåra kirka, Västmanland, Sverige), спинка которой украшена рельефом в виде двух фронтально расположенных друг к другу драконов с длинными переплетенными шеями (рис. 26). Головы зверей очень маленькие, с хорошо проработанными глазами, ушами и пастью. Небольшие вытянутые тела драконов плавно продолжаются линией хвостов, которые заканчиваются пучком побегов, закрученных в разнообразные петли. Каждый дракон имеет по паре ног, напоминающих птичьи, и крылья с оперением. Композиция приобретает ось симметрии, что делает ее устойчивой и спокойной.

Рис. 26. Церковь в Кюнгсора, скамья

(Museum of National Antiquities, Stockholm.

Инв. номер: 12987, SHM Föremålsidentitet: 96713,

Фото Gunnel Jansson, 1995-09-14, SHM).

Завершение развития переходного стиля можно проиллюстрировать примером зооморфных фризов Лисебергского алтаря (1135 г., Lisbjerg Kirke, Jylland, Dаnmark, рис. 27), являющихся декоративным оформлением центральных композиций, изображающих Христа, Деву Марию и святых. Орнамент полей, разделяющих основные сцены алтаря, выполнен в виде разнообразных растительных и зооморфных мотивов: орнаменты позднего стиля урнес, растительные петли, переплетенные с “людьми-гибридами”, терзающие друг друга полуптицы, полульвы — все это разнообразие еще несет в себе формальный набор признаков переходного стиля. Но само изображение лишено привычной свободы, загнано в узкие рамки полей средневековой маргиналии и окончательно подчинено заранее заданному пространству.

Рис. 27. Алтарь из Лисеберга, фризы

(https://samlinger.natmus.dk/DMR/asset/167937;

Genstandsnummer: D287, Фото: Lennart Larsen).

Звериный орнамент перестает играть ведущую роль. Отныне это всего лишь затейливый декоративный элемент, лишенный внутренней силы, самобытности и индивидуальности. И это можно считать своеобразным финальным аккордом в развитии скандинавской художественной традиции.

Заключение

Резные порталы деревянных церквей Норвегии, пожалуй, являются, одними из самых запоминающихся произведений средневекового искусства страны. Выставленные в музейных залах или оставленные на стенах церквей, они притягивают взгляд зрителя, интригуя хитросплетением и драматичностью сюжетов декора. Этот яркий художественный феномен является, по сути, лебединой песней искусства эпохи викингов, экспрессивные образы которого постепенно подчинялись новой художественной парадигме, связанной с христианством и принесенным им романским и готическим стилями в архитектуре.

Как и всякое художественное явление, скандинавское искусство языческого периода проходит стадии становления, расцвета и упадка. Монументально-декоративная резьба норвежских церквей демонстрирует постепенное вытеснение не только художественных образов языческого искусства, но и трансформацию самой художественной системы второй половины XI — первой половины XII вв. Этот процесс выразился в постепенном ограничении свободы формирования композиции, которая впоследствии стала определяться не внутренней логикой развития, а рамками определенной извне формы. Ее господство привело к измельчанию образов и сведению их, когда-то своевольных и свободолюбивых, к роли незначительных декоративных элементов.

Разумеется, художественная жизнь последующего времени Скандинавии в целом и Норвегии в частности смогла породить новые, не менее интересные монументальные и декоративные произведения. Но вместе с языческой образностью ушло и неподражаемое своеволие этого искусства, его внутренняя сила, страсть и индивидуальность.

Отношения и деятельность. Для написания статьи была использована научная литература на английском, шведском, немецком и русском языках. Основным источником являются резные порталы деревянных церквей Норвегии, с которыми автор имел возможность познакомиться во время двух учебно-ознакомительной поездок по стране в 2009 и 2011 гг. и трех стажировок 2009, 2012, 2013 гг. (каждая стажировка длительностью 3 месяца).

1. История изучения этой проблемы уходит в первую четверть XIX в., когда впервые был опубликован труд Л. Дитрихсона De Norske Stavkirker. Kristiania-Kobenhavn (1892), заложивший основы актуальной типологической системы изучения норвежской монументально-декоративной резьбы деревянных церквей. Основные этапы сложения и развития более четкой классификации формулируются в работах Н. Николайсена, Г. Бьётхиус, Р. Хауглида, А. Петера, М. Блиндхайма и Э. Хулер.

2. Наиболее ярко процесс крещения Норвегии описан С. Стурлусоном в “Круге Земном”.

Список литературы

1. Anker 1970 — Anker, P and Anderson, A. (1970). The art of Scandinavia, Vol. I, Hamlyn, London, England. р. 452. ill.

2. Albertsen 1969 — Albertsen, A. (1969). The cathedral of Nidaros. A short historical statement, Trondheim, Norway. p. 22. Ill.

3. Boёthius 1931 — Boёthius, G. (1931). Hallar tempel och stavkyrkor. Studier till kännedomen om äldre nordisk monumentalarkitektur, Aktiebolaget C.E. Fritzes kgl. Hovbokhandel (i distribution), Stockholm, Sweden. р. 198.

4. Blindheim 1965 — Blindheim, M. (1965). Norwegian Romanesque Decorative sculpture 1090-1210, Alec Tiranti, London, England. p. 64. ill.

5. Blindheim 1987 — Blindheim, M. (1987). The roof-truss heads of the nave of Værnes church in Trøndelag, in Stratford N. (ed.) Romanesque and gothic essays for George Zarnecki, Vol. I, II, Boydell Press, Suffolk, England, рp. 15-27. ISBN-10: 0851154727, ISBN-13: 978-0851154725.

6. Dahl JC 1837 — Dahl, J. C. (1837). Denkmale einer sehr ausgebildeten Holzbaukunst aus den frühesten Jahrhunderten in den innern Landschaften Norwegens I-III, Druck Louis Zöllner, Dresden, Germany.

7. Christie 1959 — Christie, H. (1959). Urnes stavkirkes forløper. Belyst ved utgravninger under kirken, FORENINGEN TIL NORSKE FORTIDSMINNESMERKERS BEVARING, Årbok 1958. Vol. 113, pp. 49-72.

8. Fisher 1953 — Fischer, G. (1953). Nidaros cathedral in Trondheim, The Norseman, Vol. XI.

9. Fuglesang 1981 — Fuglesang, S. H. (1981). Stylistic groups in late Viking and early Romanesque art, Acta ad Archaeologiam et artivm historian pertinentia. Rome.: Bretschneider, Vol. 1, рp. 79-126.

10. Ekhof 1914-1916 — Ekhof, E. (1914-1916). Svenska Stavkyrkor. Jämte Iakttagelser Över de Norska samt redogörelse för i Danmark och England kända lämningar av stavkonstruktioner, Cederquists Grafiska Aktiebolag, Stockholm, Sweden. p. 377. ill.

11. Graham-Campabel 1980 — Graham-Campabel, J. (1980). Viking Artefacts. A select catalogue, British Museum pbl., London, England. p. 312. ill. ISBN: 0714113549.

12. Hauglid 1994 — Hauglid, R. (1994). Fra Urnesdyr til drage. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, Årbok 1994, Argang 148, pp. 51-61.

13. Hohler 1975 — Hohler, E. B. (1975). The capitals of Urnes church and they Background, Acta Archaeologica, Vol. 46, pp. 1-60.

14. Hohler 1999 — Hohler, E. B. (1999). Norwegian stave church sculpture, Vol. I, Scandinavian University Press, Oslo. Norway. p. 265. ISBN: 9788200127482. Norwegian stave church sculpture, Vol. I, II, Scandinavian University Press, Oslo. Norway. p. 355. ISBN: 8200127443.

15. Lindkvist 2015 — Lindkvist, E. (2015). Gotlands romansska stenskulptur. Visuella Budskap i sten, Ivisby Tryckeri AB, Visby, Sweden. p. 414. ISBN: 978-91-981491-1-1.

16. Moe 1956 — Moe, H. O. (1956). Urnes and the British Isles, Acta Archeologica, Vol. 26, pp. 1-30.

17. Wilson 1980 — Wilson, D. M. and Klindt-Jensen, O. (1980). Viking Art, George Allen & Unwinn Ltd., London, England. First published in 1966, second edition in 1980. p. 173. ISBN-10: 1135803846. ISBN-13: 978-1135803841.

18. Вёльфлин 2002 — Вёльфлин, Г. (ред.) (2002). Основные понятия истории искусств, Издательство В. Шевчук, М. c. 344. ISBN: 5-94232-023-3.

19. Подольский 2010 — Подольский, М. Л. (2010). Зверь, который был сам по себе или феноменология скифского звериного стиля, ООО “ЭлекСис”, СПб. c. 192. ISBN: 978-5-904247-31-7.

20. Корсун 2008 — Корсун, А. И. (2008). Старшая Эдда, Азбука Классика, СПб., c. 461, 1. ISBN 978-5-395-00002-6.

21. Снорри Стурлусон 1980 — Снорри Стурлусон (1980). Круг Земной, Стеблин-Каменский, М. И. (изд.), Наука, М. c. 686.

22. Лосев 1993 — Лосев, А. Ф. (1993). Очерки античного символизма и мифологии, Мысль, М. c. 962. ISBN: 5-244-00721-1.

Об авторе

Н. Н. ТочиловаРоссия

Точилова Надежда Николаевна — преподаватель кафедры истории искусства

Рецензия

Для цитирования:

Точилова Н.Н. Норвежские деревянные резные порталы XI-XII вв. Проблемы происхождения и развития стиля. Российский журнал истории Церкви. 2020;1(2):45-76. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-2-20

For citation:

Tochilova N.N. Norwegian wooden carved portals of the XI-XII centuries. The problem of the origin and development of style. Russian Journal of Church History. 2020;1(2):45-76. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-2-20

JATS XML