Перейти к:

Лицевое Евангелие 1684 года из Архангельского собора Московского Кремля. К вопросу об источниках иконографии.

https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-3-33

Аннотация

В статье исследуются миниатюры Евангелия 1684 г. из собрания Музеев Московского Кремля. Автор анализирует иконографию композиций, выявляет источники, послужившие образцами для мастеров, украшавших церковную книгу, а также рассматривает обстоятельства, связанные с заказом рукописи. В тексте затрагивается вопрос художественных связей между Россией и Западной Европой в области книжного иллюстрирования в XVII в. и подробно раскрываются особенности творческого процесса работы придворных мастеров над миниатюрами Евангелия. Автор обнаруживает западноевропейских изобразительный источник, который ранее никогда не связывался с кругом кремлевских памятников, что дополняет представления об иконографическом арсенале придворных мастеров второй половины XVII в.

Ключевые слова

Для цитирования:

Салтыкова В.А. Лицевое Евангелие 1684 года из Архангельского собора Московского Кремля. К вопросу об источниках иконографии. Российский журнал истории Церкви. 2020;1(3):46-66. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-3-33

For citation:

Saltykova V.A. Illuminated Gospel, dated 1684, from the Cathedral of the Archangel at the Moscow Kremlin Museums: to the question of iconographic sources. Russian Journal of Church History. 2020;1(3):46-66. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-3-33

В собрании Музеев Московского Кремля хранится лицевое Евангелие-тетр, вложенное царицей Марфой Матвеевной в Архангельский собор Московского Кремля в 1684 г. на помин души царя Федора Алексеевича1. Данная рукопись является одним из центральных памятников книжного иллюстрирования второй половины XVII в., связанных с придворными мастерскими. Евангелие серьезно пострадало во время ограбления Патриаршей ризницы братьями Полежаевыми в 1918 г.: с него был варварски сорван драгоценный оклад, являвшийся одним из шедевров московского серебряного дела второй половины XVII в. [Мартынова 2002:152]. Однако сама книга уцелела, что позволяет по достоинству оценить ее уникальное живописное убранство. В поле зрения автора исследования находятся миниатюры Евангелия, характеризующиеся особым художественным совершенством и интересными иконографическими деталями. Ключевой задачей работы является уточнение круга изобразительных источников, послуживших основой для создания живописных композиций рукописи, а также интерпретация смыслового наполнения образов. Исходя из этого, исследование строится на основе комплексного методологического подхода, включающего в себя формально-стилистический и иконографический анализ изображений, а также обращение к историко-культурному контексту создания памятника.

Евангелие из Архангельского собора представляет собой редкий для этого времени тип рукописной богослужебной книги. Быстрое развитие книгопечатания привело к тому, что в XVII в. книга стала гораздо доступнее, и, как следствие, изготовление дорогостоящих рукописных экземпляров значительно сократилось [Свирин 1964:135]. В это время Евангелия украшались рукотворными миниатюрами только в том случае, если они были связаны со специальным заказом и имели особое предназначение [Сарабьянов, Смирнова 2007:716]. Главным центром изготовления таких книг стали Оружейная палата и Посольский приказ, которые иногда объединяли свои усилия для работы над особым царским заказом [Свирин 1964:135]. Созданные ими произведения заслуживают пристального изучения, поскольку в них концентрировались лучшие художественные силы эпохи.

Одним из первых наиболее значимых трудов, посвященных украшениям лицевых рукописей 70-х — 80-х гг. XVII в. и особенностям работы кремлевских изографов, стала статья Н. Е. Мневой [Мнева 1954:217-246]. Автор отметила неповторимость и своеобразие стиля созданных ими миниатюр и указала на использование царскими мастерами так называемых фряжских листов, то есть западных гравюр, и прежде всего — Библии Пискатора, в качестве образца для отдельных иконографических решений [Мнева 1954:230].

Тема трансформации западноевропейских образцов в творчестве русских мастеров по-прежнему остается одной из самых востребованных в исследованиях художественной культуры России XVII в.2 Неоценимым вкладом в изучение рукописей из собрания Музеев Московского Кремля стали труды, посвященные выявлению и анализу новых архивных данных; они позволили прояснить вопросы организации работ по созданию книг в кремлевских мастерских и уточнить степень участия в них конкретных мастеров3. Значительным научным изданием последнего времени следует назвать монументальный каталог рукописных и печатных Евангелий из коллекции Музеев Московского Кремля, составленный Т. С. Борисовой и С. Г. Зюзевой [Борисова, Зюзева 2019]. В нем собран обширный историографический материал, а также ценная информация по истории изготовления каждого экземпляра с характеристикой его сохранности, палеографических, кодикологических и иконографических черт.

В настоящей статье детально рассматриваются некоторые особенности иконографии миниатюр Евангелия 1684 г. из Архангельского собора Московского Кремля, уточняются истоки происхождения отдельных изобразительных мотивов рукописи и проясняется их смысловое значение в рамках всей композиции4. Результаты данного исследования позволяют дополнить уже известные сведения как о самом памятнике, занимающем видное место в истории книжного иллюстрирования XVII в., так и о методах работы кремлевских изографов.

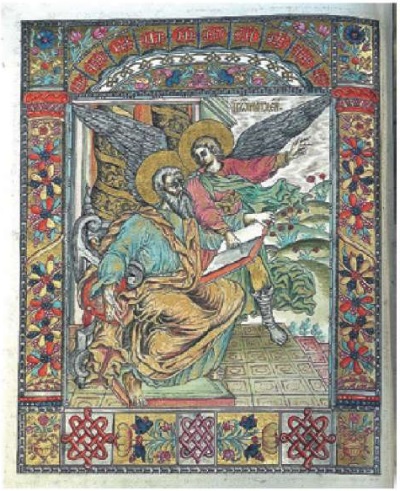

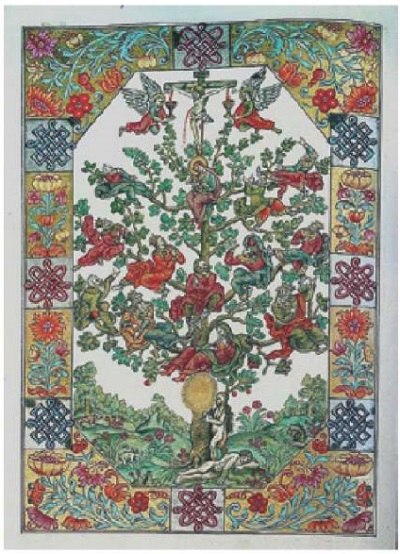

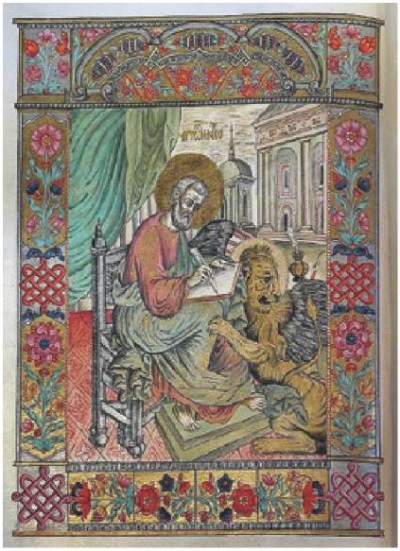

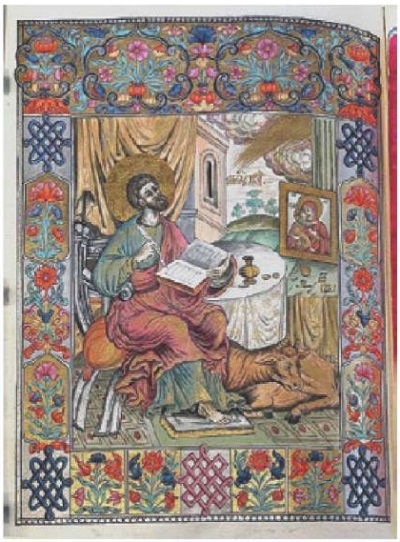

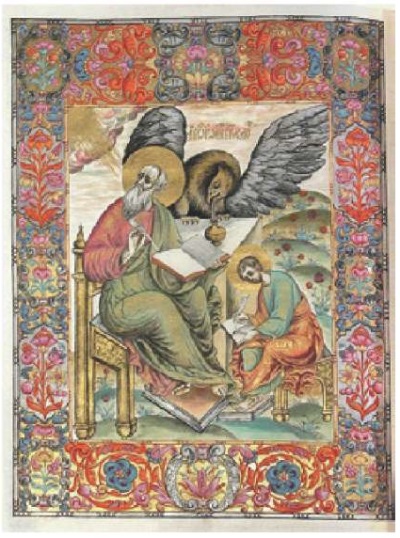

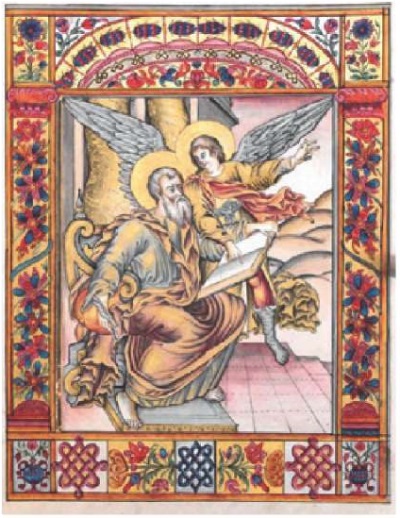

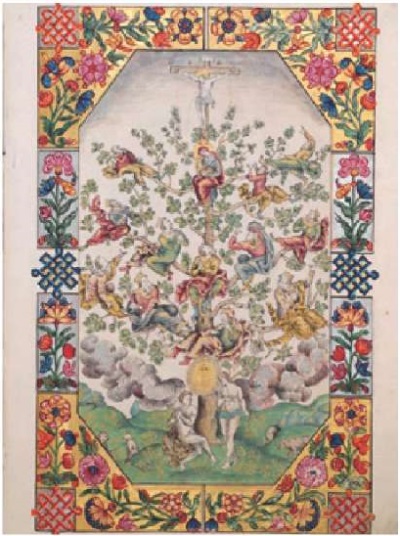

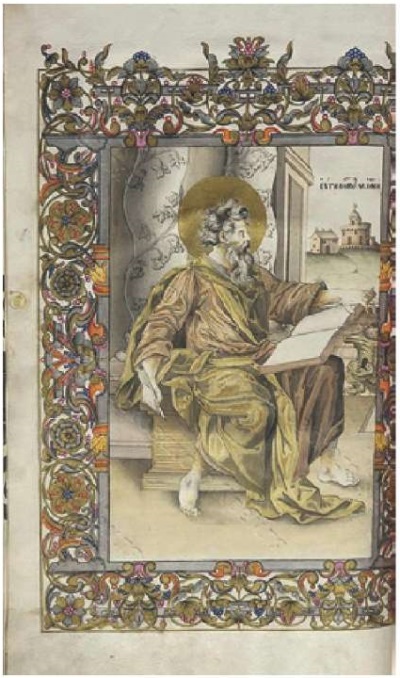

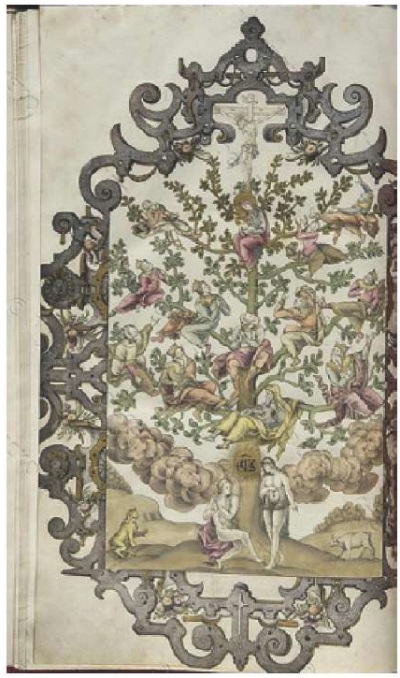

Евангелие из Архангельского собора украшают пять полностраничных миниатюр: “портреты” пишущих евангелистов в сопровождении их символов и “Древо Иессеево” (рис. 1-5). Каждая композиция вписана в широкую золотую рамку, густо наполненную цветочно-растительным орнаментом с включением геометризованной “плетенки”, стилизованных архитектурных мотивов, декоративных картушей и вазонов.

Рис. 1. Евангелист Матфей. Москва, 1684 г.

Миниатюра Евангелия из Архангельского собора. Л. 1 об.

Музеи Московского Кремля.

Рис. 2. Древо Иессеево. Москва, 1684 г.

Миниатюра Евангелия из Архангельского собора. Л. 33 об.

Музеи Московского Кремля.

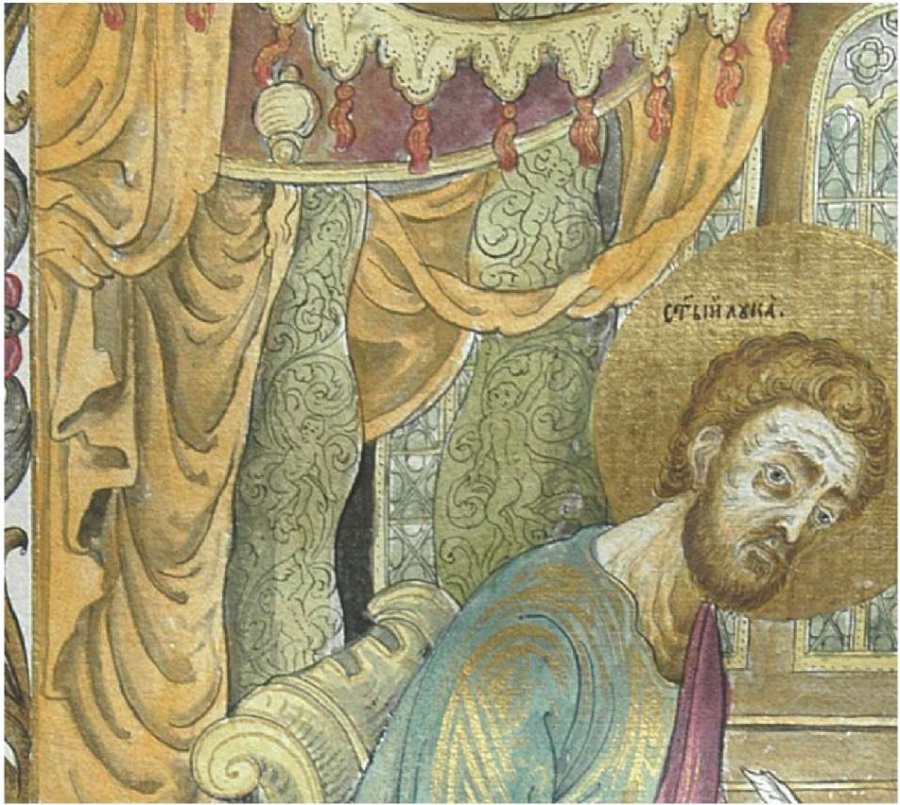

Рис. 3. Евангелист Марк. Москва, 1684 г.

Миниатюра Евангелия из Архангельского собора. Л. 199 об.

Музеи Московского Кремля.

Рис. 4. Евангелист Лука. Москва, 1684 г.

Миниатюра Евангелия из Архангельского собора. Л. 323 об.

Музеи Московского Кремля.

Рис. 5. Евангелист Иоанн с Прохором на острове Патмос.

Москва, 1684 г. Миниатюра Евангелия

из Архангельского собора. Л. 509 об.

Музеи Московского Кремля.

На обороте первого листа рукописи изображен евангелист Матфей. Он сидит в изящном резном кресле, опирая на левое бедро открытую книгу. Рядом с ним стоит ангел, который театральным жестом правой руки указывает евангелисту на чистый книжный лист, а другую руку простирает в сторону, словно демонстрируя ему что-то за пределами композиции. Матфей изображен в сложном трехчетвертном развороте, а в положении его плеч и ног угадываются принципы классического хиазма. Его фигура напряжена, словно сжатая пружина, и пронизана движением, передающим особое экзальтированное состояние евангелиста в момент Божественного Откровения: озаренный вдохновением, Матфей как бы привстает с кресла, держа наготове перо, чтобы вписать первые строки в книгу. Динамичному ритму основной композиционной схемы подчинены и второстепенные детали изображения: складки одежд евангелиста и ангела буквально “бурлят” и “вибрируют”, формируя множество мелких изгибов, которым вторят завитки на кресле Матфея. Действо разворачивается на ступенчатом постаменте, украшенном своеобразными “кессонами”. За фигурами виднеется часть постройки с классическим антаблементом и двумя массивными витыми колоннами, украшенными растительным орнаментом. Правую часть фона занимают горки с цветами и травами.

Не меньший интерес вызывает композиция “Древо Иессеево”, расположенная на обороте тридцать третьего листа (fol. 33). Ветвистое древо занимает практически всю страницу. У основания ствола изображен спящий Адам и стоящая подле него Ева с простертыми в молитвенном жесте руками. Ее обнаженная фигура повернута в профиль и обращена к золотому лучистому шару, олицетворяющему Творца. Прародители изображены на фоне идиллического пейзажа — райского сада, в котором пребывают животные: кролик, лев, волк, и произрастают деревья с пышными кронами. Выше, непосредственно над золотым шаром, возлежит Иессей. От его чрева расходятся три ветви, на каждой из которых восседают ветхозаветные праотцы: всего одиннадцать фигур, изображенных в причудливых позах, некоторые — в коронах. Праотцы не имеют ярко выраженных индивидуальных черт и не могут быть идентифицированы. Ближе к верхушке древа, в центре, представлена Богородица с Младенцем, а венчает крону Распятие с двумя ангелами, собирающими в чаши струящуюся из ран Спасителя кровь.

Иконографическая схема, положенная в основу живописных композиций Евангелия, имеет западноевропейское происхождение: она восходит к гравюре из Библии Пискатора5 (рис. 6). Этот внушительный компендиум ветхозаветных и евангельских сюжетов был чрезвычайно востребован русскими мастерами второй половины XVII в.6 На миниатюре “Евангелист Матфей” голова святого повернута не строго в профиль, как на гравюре, а в три четверти, он представлен босым, а не в антикизированных сандалиях, и восседает не на массивном каменном постаменте, а на резном троне с мягкой подушкой и подставкой под ноги. Одеяния ангела в Евангелии целомудренно покрывают его руки и ноги, в то время как на гравированном прототипе эти части тела остаются открытыми. Особенно разнится трактовка драпировок. На миниатюре они чрезмерно утрированы, буквально изрезаны многочисленными мелкими складками, произвольно струящимися по фигурам Матфея и ангела, а полы длинных одежд неестественно изгибаются. На гравюре, напротив, драпировки подчеркивают статуарность и тяжеловесность фигур: край одеяния Матфея падает на пол, визуально формируя дополнительную точку опоры. Активная светотеневая моделировка, с помощью которой выстраиваются объемы на гравированном образце, почти полностью проигнорированы кремлевским мастером. Существенно отличаются изображения нимбов: на миниатюре это традиционный ореол вокруг головы святого, в то время как на гравюре — трехмерный диск (форма, широко распространенная в европейском искусстве со времен Мазаччо).

Рис. 6. Евангелист Матфей и Ангел.

Гравюра из книги: “Theatrum biblicum”.

Амстердам, 1674 г. Издатель: Николай Пискатор.

Библиотека Троице-Сергиевой Лавры, Сергиев Посад.

Вертикальный формат листов Евангелия создавал некоторые трудности в том, чтобы вписать в него горизонтально организованную композицию, которую мастер видел на гравированном образце. Поэтому на миниатюре с изображением Матфея чудесное видение Древа Иессеева осталось как бы “за кадром”, и указующий вдаль жест ангела оказался не столь прямолинейным. Этот фрагмент гравюры послужил основой для создания самостоятельной миниатюры [Звездина 2012:54]. Образ Древа Иессеева привлек живописца не только своей эффектностью, но, прежде всего, полным соответствием текстам Писания, дословно иллюстрируя начальные стихи Евангелия от Матфея [Мф. 1:16], где излагается родословие Иисуса Христа7. В Библии Пискатора Древо Иессево являлось частью фонового изображения и располагалось далеко на заднем плане: будучи перенесенным на отдельную страницу большеформатного книжного листа, оно превратилось в самостоятельный сюжет. При этом, как и в случае с образом Матфея, некоторые детали были переосмыслены: сокращено количество праотцев — их не тринадцать, как на гравюре, а двенадцать (включая Иессея), позы некоторых из них значительно изменены. Одежды отдельных ветхозаветных персонажей дополнены напоминающими бармы золотыми оплечьями, зарукавьями и каймой по подолу. В представлении работавшего над миниатюрой живописца подобное облачение больше соответствовало их царственному статусу. Сидящие на ветвях праотцы смотрят в сторону Распятия, в то время как на гравированном прототипе некоторые фигуры повернуты спиной к Спасителю. Кроме того, в отличие от гравюры, ноги распятого Христа изображены прямо и пробиты двумя гвоздями согласно православному канону. Древо на миниатюре покрыто пышной зеленой кроной, в то время как на образце ветви практически не имеют листвы.

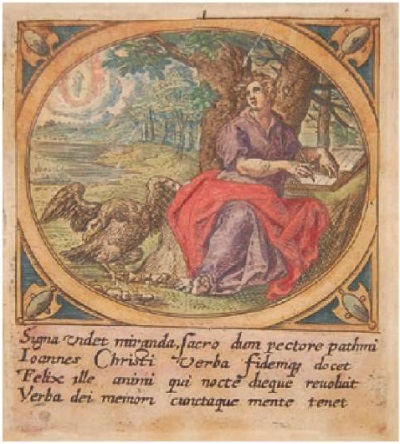

Миниатюры с изображениями евангелистов Марка, Луки и Иоанна содержат лишь отдельные “цитаты” из Библии Пискатора: фигуры льва и тельца довольно точно повторяют гравированный образец [Борисова, Зюзева 2019:157]. Голова орла с зажатой в клюве чернильницей имеет сходство с аналогичным фрагментом с обложки книги Нового Завета из Библии Пискатора [Борисова, Зюзева 2019:157], однако сама фигура птицы с широким размахом крыльев и выразительным изгибом шеи, очевидно, была заимствована из другого источника. Она напоминает орла на гравюре с изображением евангелиста Иоанна на острове Патмос из альбома “Сокровища священной истории Ветхого и Нового Завета” (“Thesaurus sacrarum historiarum veteris et novi testamenti”), изданного Герардом де Йоде в 1585 г. в Антверпене (рис. 7). Композиция гравюры интересна нам еще одной красноречивой иконографической деталью: одна из ступней Иоанна запечатлена в сложном фронтальном ракурсе — так же, как и на миниатюре из московского Евангелия. Известно, что гравированные доски, на основе которых создавался “Тезаурус” Герарда де Йоде, позднее были приобретены Н. Пискатором и использованы им в двух первых изданиях его Библии — 1639 и 1643 гг.8 Однако позднее они были заменены другими. Очевидно, что, изображая евангелиста Иоанна, кремлевский мастер опирался на гравюру из ранних изданий Библии Пискатора9. Кремлевскому миниатюристу не всегда удавалось гармонично соединить традиционные иконографические схемы с новыми изобразительными элементами западноевропейского происхождения. Например, положение колен под одеянием евангелиста Иоанна анатомически не соотносится с расположением его обнаженных ступней на подставке. В пасторальном пейзаже острова своеобразно смотрится и абстрактный кубический объем, вероятно, включенный мастером в центр композиции, чтобы визуально объединить все фигуры.

Рис. 7. Святой Иоанн на острове Патмос.

Гравюра из книги: “Thesaurus”.

Антверпен, 1585 г. Издатель: Герард де Йоде.

Британский музей, Лондон.

К западноевропейским прототипам восходят и некоторые архитектурные мотивы фона миниатюр: например, канелированная пилястра, на которую опирается икона Богородицы с Младенцем, стоящая на столе перед святым Лукой. Вероятно, она также была “срисована” с гравюр Библии Пискатора, как и фрагмент портика с треугольным фронтоном, колонками, фризом, и стоящий рядом прямоугольный башенный объем со шпилем в композиции “Евангелист Марк”. Развитое архитектурное наполнение фона на миниатюре с образом святого Марка является, очевидно, в большей степени фантазией, своего рода “каприччио” кремлевского миниатюриста на тему монументов классической античности, а не строгой копией с образца. Об этом свидетельствует особая “декоративная” трактовка отдельных архитектурных деталей, в частности, триглифно-метопного фриза у портика, свидетельствующая о непонимании миниатюристом конструктивной структуры классической ордерной системы. Если отбросить второстепенный детали, то расположение фигур евангелистов в композициях с Лукой, Марком и Иоанном вполне традиционно и восходит к иконографическим схемам московских Евангелий конца XIV — начала XV вв., когда для памятников столичного круга была характерна ориентация на древние образцы и бережное сохранение традиции10.

Самой близкой аналогией к исследуемому нами памятнику является Евангелие 1678 г., созданное в мастерских Посольского приказа по заказу царя Федора Алексеевича для Верхоспасского собора Московского Кремля11. Беспрецедентное по количеству иллюстраций Евангелие 1678 г. из Верхоспасского собора стало знаковым в истории книжного иллюстрирования XVII в. и не могло не оказать влияния на развитие традиции иллюминирования рукописей в кремлевских мастерских. Тщательный сравнительный анализ памятников подтверждает, что миниатюры Евангелия 1684 г. во многом повторяют полностраничные иллюстрации Евангелия 1678 г. (рис. 8-9). Однако в некоторых случаях существенно разнится колорит отдельных изобразительных мотивов и фона. Отличным образом в Евангелии 1684 г. исполнена рамка миниатюры “Древо Иессеево”: на ней представлен другой набор растительных элементов и реализована иная компоновка орнаментальных сегментов. Сугубо индивидуальным характером отличается обрамление миниатюры “Евангелист Иоанн”, представляющее собой растительный фриз из сочных стеблей и соцветий на золотом фоне, часть из которых вписана в фигурные картуши.

Рис. 8. Евангелист Матфей и ангел.

Москва, 1678 г. Миниатюра Евангелия

из Верхоспасского собора Московского Кремля.

Рис. 9. Древо Иессеево.

Москва, 1678 г. Миниатюра Евангелия

из Верхоспасского собора Московского Кремля.

Удивительное сходство двух Евангелий можно объяснить обстоятельствами заказа и личностью самой заказчицы рукописи. Скорее всего, вдовствующая царица Марфа пожелала изготовить копию Евангелия, заказанного ее супругом шестью годами ранее для дворцовой церкви Спаса Нерукотворного и имевшего особое значение для почившего царя (об этом свидетельствует роскошь декора рукописи). Вдовствующей царице хотелось, чтобы такое же Евангелие находилось и в Архангельском соборе при гробе Федора Алексеевича. Формат двух манускриптов практически совпадает (47,5×33,8 см и 45,5×33 см), оба многостраничны (825 и 778 л. л.), а их содержание практически идентично: в частности, тексты обеих книг дополнены житиями евангелистов. Тем не менее Евангелие 1684 г. нельзя назвать полной копией более раннего памятника. В рукописях разнятся не только последовательность расположения текстов и миниатюр12, но и некоторые иконографические детали композиций.

Наиболее существенные различия можно увидеть, сравнивая две миниатюры с изображением Древа Иессеева (рис. 2 и 9). В Евангелии 1678 г., где, вероятно, впервые была использована гравюра из Библии Пискатора13, мастер посчитал необходимым пояснить образ светящегося шара между Адамом и Евой, который был не характерен для православной иконографической традиции, поэтому он снабдил его надписью: “Бог”. В экземпляре 1684 г. поясняющая надпись уже отсутствует. При этом позы прародителей из более раннего Евангелия полностью совпадают с гравированным образцом (лишь лоно Евы целомудренно скрыто венком из листьев). Живописец, который украшал Евангелие 1684 г., позволил себе внести в эту часть композиции более смелые изменения: убрал облака, разнообразив пейзажный фон деревьями, а Адама изобразил спящим, развернув Еву в профиль и поместив за его телом. Таким образом вместо идиллической картины пребывания прародителей в Эдемском саду в нижней части композиции появился самостоятельный сюжет “Сотворение Евы”, основанный на текстах Книги Бытия [Быт. 2:21-22]14. Очевидно, что иконографическим источником для миниатюриста послужила в данном случае не Библия Пискатора, а другой визуальный прототип.

В процессе поиска аналогий среди западноевропейских памятников мы пришли к выводу, что таким прототипом стала гравюра голландского мастера Николаса де Брейна (1570-1652) “Шестой день Творения” (рис. 10). С нее были заимствованы образы Адама и Евы, а также срисованы звери, населяющие райский сад: волк (лиса?), кролик и лев. Однако антропоморфный образ Бога Отца заменен на миниатюре лучистым шаром, точно так же, как и в Библии Пискатора, отмеченной влиянием протестантских идей15. Несомненно, что основой для создания пейзажного фона из деревьев и кустарников с пышными кронами также послужила упомянутая гравюра. Отметим, что в иностранных Библиях, широко известных на Руси в этот период, она не воспроизведена16. Эта гравюра существовала как самостоятельный отпечаток (в составе серии, посвященной истории Творения). В собрании Государственного Эрмитажа хранится серия гравюр Николаса де Брейна на тему Творения. На каждом листе есть надпись на старославянском языке с переводом латинских цитат из Бытия, обрамляющих гравированные изображения. Эти надписи выполнены скорописью второй половины — конца XVII в., и это значит, что данные гравюры уже бытовали на Руси в то время, когда создавалось Евангелие для Архангельского собора17. Возможно, гравюра именно из этой серии была в распоряжении мастера, работавшего над миниатюрами Евангелия 1684 г.

Рис. 10. Николас де Брейн (1570–1652). Сотворение Адама и Евы.

Нидерланды, конец XVI — начало XVII в. Офорт. (ОГ-388570)

Государственный Эрмитаж, С.-Петербург.

В христианской иконографии тема родословия от Иессея имела особое значение. Она соединяла ветхозаветные пророчества [Ис. 11:1; Числ. 24:17] со свидетельствами евангелистов [Мф. 1:18-25; Лк. 2: 4-11], являясь важным подтверждением идеи Боговоплощения. Развитая генеалогическая линия делала историю вочеловечения Христа более осязаемой и понятной, а эффектный визуальный образ наглядно утверждал один из главных догматов христианства. На Руси одним из наиболее ранних сохранившихся памятников, в котором появилось развитое изображение Древа Иессеева, являются росписи галереи Благовещенского собора Московского Кремля (1547-1551) [Качалова 1995:419,426]. Уже там в составе Древа можно увидеть персонажей, непосредственно не связанных с генеалогической линией Христа, а также дополнительные евангельские и ветхозаветные сюжеты, которые расширяли семантическое поле всей композиции, выражая и акцентируя различные смысловые нюансы. Однако следует подчеркнуть, что до XVII в. на Руси иконография Древа Иессеева усваивалась в основном через балканскую традицию, в то время как миниатюра из Евангелия 1684 г. являет собой вариант композиции, целиком основанной на западноевропейских образцах.

В западноевропейском искусстве иконография Древа Иессеева окончательно сформировалась в XII в.: в витражах Сен-Дени (1144 г.) и Шартрского собора (ок. 1150 г.), схемы которых стали основополагающими для всей последующей изобразительной традиции18. Одним из самых значимых произведений на тему Древа Иессеева в сфере западноевропейской монументальной живописи являются росписи плафона церкви бенедиктинского аббатства св. Михаила в Хильдесхайме (первая четверть XIII в.) [Réau 1957:II, 131]. Там непосредственно у основания Древа с пышной кроной, ствол которого обвивает Змей-искуситель, мы находим взирающих друг на друга Адама и Еву, а непосредственно над ними видим фигуру возлежащего Иессея. Композиция дополнена образом Девы Марии, фигурами пророков и аллегорическими персонажами. Это одно из самых ранних подробных изображений Древа Иесеева в западноевропейской традиции, вобравшее в себя иконографические элементы, сформировавшиеся в предшествующий период. Очевидно, что Древо Иессеево на гравюре Пискатора и, соответственно, на нашей миниатюре, генетически связано со сформировавшейся в Хильдесхайме иконографической схемой. Однако вместо изображения Христа на троне, венчающего крону, у нас представлено Распятие — сюжет, в большей степени распространенный в произведениях Позднего Средневековья, предпочитавшего эмоциональные образы.

Примеров включения сцены Сотворения Евы в основание Древа Иессеева, как это сделано на миниатюре Евангелия из Архангельского собора, не известно ни в западноевропейском, ни в восточнохристианском искусстве. Такая компоновка сюжетов обогатила композицию интересными смысловыми нюансами. Фигура праматери приобрела более активное положение по сравнению со спящим Адамом. Если в наиболее распространенном варианте иконографии Еву поддерживает Создатель, словно вытягивая ее из тела Адама, на нашей миниатюре Его образ заменен лучистым шаром, поэтому Ева изображена как бы в момент предстояния перед Ним, в позе моления. Она возвышается над телом Адама, погруженного в состояние глубокого сна, которое в христианской иконографии нередко служит метафорой смерти. И если вспомнить о том, что заказчицей рукописи была вдова Федора Алексеевича, которая планировала вложить ее в Архангельский собор на помин души своего мужа, то аллюзии идут еще дальше, напоминая о судьбе самой царицы, проводившей дни в молитвах о своем усопшем супруге, упокоении и спасении его души.

Продолжая всматриваться в детали миниатюры, можно заметить интересные детали, которые отсутствовали как на гравированном прототипе, так и на миниатюре из более раннего Евангелия из Верхоспасского собора. Так на нижней ветви кроны, непосредственно за головой Евы, изображены плоды, напоминающие яблоки — символ первородного греха. Эта новая деталь акцентировала тему грехопадения. Хотя на миниатюре и нет изображения Змея-искусителя, отсылкой к сюжету служит сам мотив древа, который традиционно составляет часть иконографии грехопадения. Праматерь как виновница первородного греха выступает в данном случае на первый смысловой план, а изображенное древо ассоциируется с древом познания. Непосредственно над яблоками, на отдельной ветви, можно заметить плод, напоминающий виноградную гроздь. В более раннем Евангелии из Верхоспасского собора на его месте был изображен пучок зеленых листьев. Гроздь винограда в свою очередь становится отсылкой к теме лозы истинной, основанной на строках Евангелия от Иоанна (Ин. 15:1, 5). Образ Лозы непосредственно связан с евхаристическим таинством, одновременно являя собой символ спасения, дарованный нам посредством искупительной жертвы Христа. Тема искупительной жертвы символически выражена на миниатюре также фигурами ангелов у Распятия, собирающих в чаши изливающуюся из ран Христа кровь. Эта иконографическая деталь также отличает миниатюру из Евангелия 1684 г. от гравированного образца и от более раннего изображения 1678 г.19 В то же время в Евангелии 1678 г. раны Христа не были так утрированы. Акцент на них был призван усилить тему искупления. Святая кровь, хлынувшая из ран Господа, оросила главу Адама и смыла прародительский грех. Натурализм в изображении потоков крови, стекающей непосредственно в подставленные ангелами потиры, обостряет эмоциональное напряжение от созерцания образа Распятия. Ощущение драматизма усиливает контраст радостного образа Младенца на руках Богородицы и безжизненного тела Ее Сына, распятого за грехи человеческие. Изображение Евы у подножия древа, а на верхушке кроны — Богоматери с Младенцем и Распятия, составляет единую смысловую ось, в четкой визуальной схеме воплощая историю от грехопадения до искупления. Богородица в этом изобразительном контексте может трактоваться как новая Ева, а Христос как новый Адам. Последнее значение усиливается путем наглядного сопоставления образа спящего Адама и Христа, изображенного на Кресте с опущенными веками. Примеры включения Распятия в иконографию грехопадения, а также сопоставления Евы и Девы Марии, восходящее к различным святоотеческим сочинениям, можно увидеть на многих средневековых памятниках Западной Европы, особенно, на миниатюрах20.

Несмотря на отдельные драматические акценты в композиции, образы праотцев с их неловкими движениями и позами, а также яркий колорит миниатюры создают скорее радостное впечатление. В палитре преобладают изумрудные и пурпурные тона в сочетании с обильной позолотой. Густая листва, которой покрыто Древо Иессеево, является аллюзией на Древо Жизни — еще один символ спасения. С ним ассоциируется и венчающее крону Распятие21. Как видно из анализа иконографии, Древо Иессеево на миниатюре из Евангелия 1684 г. вышло далеко за пределы генеалогической темы, став всеобъемлющей метафорой для выражения сложных абстрактных тем и идей. Оно не только подчеркивало связь Ветхого и Нового Заветов, но и повествовало о двуединой природе Христа, Его воплощении, сошествии на землю, искупительной жертве и спасении мира. В композиции миниатюры мотив древа формирует четкую визуальную ось, на которую нанизываются разные смыслы, он также задает нужный вектор для прочтения всей композиции: снизу вверх, усиливая идею искупления и торжества жизни.

Сложные богословские темы, среди которых искупление первородного греха, получали яркую визуальную интерпретацию в русских памятниках и до XVII в. Примером тому служат “Четырехчастная” икона из Благовещенского собора (середина XVI в.), включающая элементы западноевропейской иконографии [Пуцко 1999:224-229], а также росписи Успенского собора Свияжского монастыря (1605 г.), где тема творения связывается с темой искупления [Квливидзе 2009:343-366]. Поэтому следует сказать, что миниатюра “Древо Иессеево” в Евангелии 1684 г. связана с предшествующими иконографическими исканиями и в то же время развивает их, задействуя дополнительные западноевропейские источники. Более того, эти источники скомбинированы совершенно по-новому, что наделяет известную тему особыми смысловыми нюансами.

По нашему наблюдению, символическое значение некоторых изобразительных мотивов миниатюры “Древо Иессеево” в Евангелии 1684 г. перекликается с темами и образами, которые использовались в чинопоследовании браковенчания: а именно, — с идеей “одной плоти”, которой становятся муж и жена. Эта же мысль нередко подчеркивалась в различных святоотеческих сочинениях о браке22. Наилучшим визуальным выражением этой идеи служила история сотворения Евы из ребра Адама. Евхаристические акценты в иконографии миниатюры напоминали о многовековом единстве таинства брака и таинства Евхаристии, которое освящало союз супругов на протяжении всей жизни. И хотя к XVII в. причащение было исключено из православного чина таинства брака, осознание непосредственной связи двух таинств не было утрачено23. В частности, в “Чине и уставе обручанию и венчанию царем и князем и всем православным христианом, отроком, юношам и девицам” (конец XVI — начало XVII в.) говорится об обручении как церковном обряде, который совершается после Божественной литургии [Штепа 2014:167]. Вероятно, участие в таинстве брака стало самым ярким событием недолгой семейной жизни Марфы Матвеевны, и в заказанной рукописи ей было важно подчеркнуть ключевую для брачного союза идею, выраженную в тексте Евангелия от Матфея словами: “И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть” (Мф. 19:5-6).

Еще один вопрос, требующий прояснения в связи с Евангелием 1684 г., — это вопрос авторства миниатюр и орнаментов. Несмотря на то, что Марфа Матвеевна была царицей совсем недолго, после смерти царя она продолжала проживать в Москве, затем переехала в Петербург и до конца своих дней оставалась на попечении казны, не вступая в интриги политической жизни. Очевидно, что весьма устойчивое положение вдовствующей царицы Марфы при дворе позволяло ей обратиться с заказом непосредственно в царские мастерские, в которых шестью годами ранее было создано Евангелие для Верхоспасского собора. Однако сравнительный анализ лицевых изображений в Евангелии 1678 г. и Евангелии 1684 г. из Архангельского собора позволяет увидеть, что стилистически они разнятся. Можно предположить, что над более поздними миниатюрами работали уже другие мастера. Сопоставляя две композиции с евангелистом Матфеем легко убедиться, что стиль мастера Евангелия 1684 г. в личном письме характеризуется большей дробностью рисунка и активными светотеневыми контрастами, придающими ликам святых особую напряженность и сосредоточенность. Характер его рисунка пером дробный, без попытки выявить объем. Сложные ракурсы, которые мастер видел на образцах, вызывали некоторые трудности при копировании. Наименее удачной оказалась попытка художника воспроизвести изображение Евы в композиции “Древо Иессеево”. Профильный ракурс и воспроизведение обнаженного женского тела вызвали у изографа затруднения. При этом заимствованные из разных источников изобразительные мотивы масштабированы и скомпонованы довольно умело.

Остается не до конца понятным метод работы изографа с образцами. Главный из них — Евангелие, вложенное Федором Алексеевичем в Верхоспасский собор, уже несколько лет хранилась в царском храме, и, чтобы выполнить с него копии, требовалось особое разрешение. Сложно однозначно утверждать, был ли процесс копирования организован непосредственно с образца, или же, что вполне вероятно, в мастерских могли остаться прориси композиций Евангелия 1678 г., по которым и были изготовлены миниатюры для нового манускрипта24. В то же время нам не известны другие примеры использования этих прорисей, что косвенно подтверждает то, что копировал мастер именно с оригинала. Анализ иконографии миниатюр подтверждает активное использование изографом разных западноевропейских гравюр, но какова была степень обращения к основному источнику — Библии Пискатора, — сказать трудно.

Несомненным достоинством живописного убранства рукописи является особое чувство цвета, продемонстрированное кремлевскими мастерами. С помощью умело подобранной палитры они наделили евангельские образы живой энергией, что особенно ощущается при непосредственном созерцании памятника и чего были полностью лишены гравированные первоисточники. Обилие зеленой листвы, покрывающей ветви Древа Иессеева, пышные соцветия на фоне, а также изощренность в трактовке отдельных архитектурных элементов придают композициям особую живописность, характерную для творчества придворных изографов второй половины XVII в.

Несомненно, что орнаменты рукописи были исполнены выдающимся мастером. Одним из самых ярких золотописцев Москвы, работавшим в Посольском приказе в начале 1680-х гг., был Григорий Благушин (1646-1683). Известно, что именно он украсил поля вокруг миниатюры “Древо Иессеево” в Евангелии 1678 г. из Верхоспасского собора [Борисова, Зюзева 2019:161]. Можно предположить, что он же работал и над орнаментальными рамками миниатюр Евангелия 1684 г. Однако 8 ноября 1683 г., за год до того, как Евангелие было вложено в Архангельский собор, Благушин умер. Возможно, что заканчивал работу его ученик — Федор Лопов, работавший в Посольском приказе с 1661 г. [Беляков 2017:168; РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1664 г. Д. 10. Л. 57]. Этим отчасти можно объяснить и сильное отличие обрамления миниатюры “Евангелист Иоанн” от более раннего прототипа. В описях дел Посольского приказа есть те, которые свидетельствуют о том, что в 1683 г. золотописцы Федор Лопов и Матвей Юрьев “строили” Евангелие для царского двора25. А от 31 марта 1683 г. имеется Дело о посылке в царскую мастерскую александрийской бумаги для великой княгини Марфы Матвеевны26. Это, пожалуй, пока единственный документ, который можно уверенно связать с историей заказа Евангелия 1684 г. В нем сообщается об исполнении указа государей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича: “из Посольского Приказу взять Великие Государыни Царицы и Великие Княгини Марфы Матвеевны в мастерскую палату в отпуск в хоромы десть бумаги александрийской”27. В XVII в. александрийскую бумагу использовали либо для дипломатической переписки, либо для изготовления роскошных книг, а десть бумаги равнялась 24 листам28. Вероятно, дополнительные листы были посланы в мастерскую с целью продолжить или завершить работу над Евангелием.

Миниатюры Евангелия 1684 г. отмечены влиянием новых тенденций в русском искусстве второй половины XVII в. Стремясь разнообразить традиционные иконографические схемы, кремлевские мастера активно обращаются к обширному наследию западноевропейской культуры. Пристальный анализ иконографических деталей позволил убедиться, что авторы миниатюр использовали как минимум три независимых образца, не ограничиваясь самым популярным источником — Библией Пискатора, а стараясь разнообразить визуальный ряд интересными приемами и мотивами, “подсмотренными” в других памятниках. Наиболее показательной в этом контексте стала миниатюра “Древо Иессеево”. Соединив изобразительные мотивы, заимствованные из разных гравированных образцов, придворный мастер по-новому интерпретировал уже известный западноевропейскому и русскому искусству сюжет, наполнив его особыми смысловыми оттенками. Намеренное включение в композицию сюжета “Сотворение Евы” было призвано выразить идею, особенно важную для заказчицы рукописи: образ молящейся Евы подле тела спящего Адама метафорически соотносился с царицей Марфой, словно запечатлевая ее саму молящейся о спасении души своего усопшего супруга в вечном предстоянии перед Господом.

В собрании Музеев Московского Кремля были выявлены и другие Евангелия, миниатюры которых восходят к пискаторовским гравюрам29. Несмотря на хронологическую близость памятников, в каждом из них западноевропейский образец был интерпретирован по-своему. В одном случае мастер использовал гравюры Пискатора только для изображений Матфея и Древа Иессеева (рис. 11-12). Отказавшись от второстепенных деталей, он представил монументальные образы евангелистов и на отдельных листах изобразил их символы. Древо Иессево миниатюрист заключил в эффектную раму, своего рода увеличенный маньеристический картуш. Ближе к пискаторовской серии миниатюры Евангелия из Симонова монастыря30 (рис. 13), хотя и в них можно найти немало отступлений от образца: звездчатые нимбы, а также заполняющие пространство фона скромные постройки, которые напоминают архитектурные мотивы на немецких гравюрах XVI в. Более того, миниатюры этого Евангелия отличаются изысканным, почти монохромным колоритом.

Рис. 11. Евангелист Матфей, Москва, 1680-е гг.

Миниатюра из Евангелия 1681 г. (КН-113).

Музеи Московского Кремля.

Рис. 12. Древо Иессеево. Москва, 1680-е гг.

Миниатюра из Евангелия 1681 г. (КН-113).

Музеи Московского Кремля.

Рис. 13. Евангелист Матфей. Москва, 1683 г.

Евангелие из Симонова монастыря (КН-13).

Музеи Московского Кремля.

Рассмотренная группа памятников красноречиво свидетельствует, насколько индивидуальными были подходы к работе с одним и тем же образцом у кремлевских мастеров последней трети XVII в. Умело комбинируя различные элементы, они редко повторяли точь-в-точь увиденное на гравюре. Именно поэтому иногда практически невозможно установить конкретный источник, особенно на уровне отдельного иконографического мотива. Порой очевидно, что образец пришел из Западной Европы, как в случае с витыми колоннами, украшенными фигурками снующих между виноградными лозами путти на миниатюрах с изображением св. Луки из Евангелия 1677 г.,31 созданного по заказу царя Федора Алексеевича для церкви Распятия в Московском Кремле (рис. 14). Этот изобразительный мотив пришел из произведений мастеров Высокого Возрождения, и его можно встретить, например, на рисунке Рафаэля для шпалеры “Исцеление хромого”, предназначенной для украшения Сикстинской капеллы (1515 г., темпера, бумага на холсте, 390×520 cм, музей Виктории и Альберта, Лондон). Этот мотив разнообразно и многогранно преломился в произведениях мастеров последующих поколений, став своего рода “общим местом”. Поэтому в данном случае найти некий определенный источник, который был перед глазами кремлевского миниатюриста, практически невозможно. Евангелие 1684 г., происходящее из Архангельского собора Московского Кремля, — один из счастливых случаев, когда разрозненные детали складываются в единую картину, снова убеждая нас, насколько многообразным и сложным был творческий поиск русских мастеров на исходе Средневековья.

Рис. 14. Евангелист Лука (фрагмент). Москва, 1677 г.

Евангелие из церкви Распятия в Московском Кремле.

(КН-16/1-2). Музеи Московского Кремля.

1. Музеи Московского Кремля, инв. № КН-123/1-24. Евангелие атрибутировано по черневой вкладной надписи на сохранившихся фрагментах оклада: “ВО СЛАВУ ТРИИПОСТАСНОГО Б(О)ЖЕСТВА О(Т)Ца И С(Ы)НА И С(ВЯ)ТАГО Д(У)ХА СИЕ СВ(Я)ТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ЗЛАТОЕ СО ДРАГИ(М) КАМЕНЬЕ(М) В СОБОРНУЮ / Ц(Е)РКОВЬ АРХИСТРАТИГА Б(О)ЖИЯ МИХАИЛА ПОСТРОЕНО И ДАНО ПО ВЕЛИКОМ Г(ОСУ)Д(А)РЕ Ц(А)РЕ И ВЕЛИКО(М) КН(Я)ЗЕ ФЕОДОРЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ ВСЕЯ ВЕЛИКИЯ И МАЛЫЯ И (БЕЛ)ЫЯ РОСИИ САМОДЕ(Р)ЖЦЕ ОТ ЕВО / Г(О)(С)(У)Д(А)Р(Е)ВЫ СУПРУГИ О(Т) ВЕЛИКИЕ Г(О)(С)(У)Д(А)Р(Ы)НИ Ц(А)Р(И)ЦЫ И ВЕЛИКИЕ КН(Я)ГИНИ МА(Р)ФЫ МА(Т)ВЕЕВНЫ В ВЕЧНОЕ ЕВО Г(О)(С)(У)Д(А)РЕВО ПОМЯНОВЕНИЕ В ЛЕТО 7193 (Г)(ОДУ) СЕ(Н)ТЯ(Б)РЯ В (Д)ЕНЬ”.

2. См., например, Бусева-Давыдова, И.Л. (2008). Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М.; [Звездина 2012:54-67]; Чинякова, Г.П. (2018). Древняя Русь и Запад. Русский лицевой Апокалипсис XVI–XVII веков. Миниатюра, гравюра, икона, стенопись. М.

3. См.: Калишевич, З.Е. (1961). Художественная мастерская Посольского приказа в XVII в. и роль золотописцев в ее создании и деятельности. М.; Кудрявцев, И.М. (1963). “Издательская” деятельность посольского приказа. Книга: материалы и исследования. М., 8, 179-244; Петрова (Шарина), О.С. (2012). Организация работ по созданию Евангелия 1678 г. для церкви Спаса Нерукотворного Московского Кремля. ФГБУК “Государственный историко-культурный музей-заповедник “Московский Кремль”. Материалы и исследования. Выпуск XXI. М., 78-93; [Беляков 2017].

4. Развернутый иконографический анализ композиции “Древо Иессеево” из Евангелия 1684 г. был впервые осуществлен Ю.Н. Звездиной — [Звездина 2012:54-67]. Со своей стороны мы лишь хотели бы дополнить предложенную автором иконографическую трактовку некоторыми интересными, на наш взгляд, деталями, которые нисколько не противоречат изложенным в ее статье выводам.

5. Н.Е. Мнева уже указывала на Библию Пискатора как на основной иконографический источник композиций в Евангелиях второй половины XVII в., созданных мастерами Оружейной палаты. Однако в каталоге Т.С. Борисовой и С.Г. Зюзевой эти сведения были конкретизированы и соотнесены, в частности, с Евангелием 1684 г.

6. Об использовании Библии Пискатора в качестве изобразительного источника русскими мастерами — см.: Бусева-Давыдова, И.Л. (2008). Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М.; Гамлицкий, А.В. (1999). Западноевропейские лицевые Библии в России XVII–XVIII вв. Владельцы и формы бытования. Филевские чтения. Тезисы шестой научной конференции. ЦМиАР. М., 12-15; Белоброва, О.А. (2005). О Библиях с гравюрами в русских библиотеках второй половины XVII — начала XVIII века.

В: Белоброва О.А. Очерки русской художественной культуры XVI–XX веков. Сборник статей. М., 359-80; Чинякова, Г.П. (2018). Древняя Русь и Запад. Русский лицевой Апокалипсис XVI–XVII веков. Миниатюра, гравюра, икона, стенопись. М.

7. Миниатюра “Древо Иессеево”, расположенная на обороте 33 листа, послужила заставкой перед текстом Евангелия от Матфея, который начинается с 35 листа. В то время как “портрет” Матфея, расположенный в самом начале рукописи, играл роль выходной миниатюры.

8. Выражаю сердечную благодарность старшему научному сотруднику отдела древнерусского и церковного искусства НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ А.В. Гамлицкому за предоставленные сведения.

9. Некоторые из этих изданий до сих пор хранятся в российских собраниях: например, экземпляр из Государственной Третьяковской галереи (МК-36), на который нам также любезно указал А.В. Гамлицкий.

10. Смирнова, Э.С. (1994). Лицевые рукописи Великого Новгорода. XV век. М., с. 150. Например, запрокинутая к небу голова святого Луки находит очень древние прототипы, в частности, в миниатюре “Евангелист Марк” из Остромирова Евангелия (1056-1057 гг., РНБ, С.-Петербург).

11. Иконографическая близость Евангелий отмечена Ю.Н. Звездиной — см.: [Звездина 2012:58], а также в каталоге [Борисова, Зюзева 2019:185, 189].

12. Экземпляр 1678 г. начинается с Жития евангелиста Матфея от Софрония, а в начале Евангелия 1684 г. расположено Предисловие Феофилакта, архиепископа Болгарского, которое в более раннем памятнике находится после оглавления Евангелия от Матфея. В Евангелии из Архангельского собора миниатюры “Евангелист Матфей” и “Древо Иессеево” находятся не друг за другом, как в Евангелии 1678 г., а отделены тридцатью листами текста.

13. Предположение было впервые высказано Ю.Н. Звездиной — см.: [Звездина 2012:57].

14. На эту иконографическую деталь впервые обратила внимание Ю.Н. Звездина. — см.: [Звездина 2012:59].

15. Гамлицкий, А.В. (2006). Библейские гравюры Петера ван дер Борхта: от Антверпена до Ярославля. IX Филевские чтения. Тезисы конференции. М., 25. Клас Висхер принадлежал к протестантской общине кальвинистского толка.

16. Имеются в виду Библия Петера ван дер Борхта, Библия Маттиаса Мериана, представленная изданиями 1625-1627 и 1638-1643 гг., а также более поздними амстердамскими переизданиями с гравюрами П. Х. Схюта (1659 г.) и др.

17. Известно, что в Эрмитаж они поступили в 1941 г. из Библиотеки Академии наук. Выражаю благодарность научному сотруднику Отдел западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Василию Михайловичу Успенскому за консультацию по вопросу происхождения данных гравюр.

18. На принципиальное значение этих композиций для дальнейшего развития темы Древа Иессеева в западноевропейском искусстве указал Луи Рео в своем фундаментальном иконографическом справочнике — см.: [Reau 1957:131]. Об иконографии Древа Иессеева в западноевропейском искусстве см. также: Taylor, M.D. (1980-81). A historiated Tree of Jesse. Dumbarton Oaks Papers. 34-35, 125-276; Madranges, É. (2007) L'arbre de Jessé, de la racine à l'ésprit. Paris; Green, S.L. (2019). Tree of Jesse Iconography in Northern Europe in the Fifteenth and Sixteenth Centuries. New York.

19. На данную особенность композиции впервые обратила внимание Ю. Н. Звездина — см.: [Звездина 2012:59].

20. Например, на миниатюре “Древо Жизни” из Зальцбургского миссала, 1490-е гг., Государственная библиотека Баварии (BSB Clm 15710, fol. 60v), а также: миниатюра “Адам и Ева” из английского Часослова 1455 г., хранящегося в Научной библиотеке Ньюберри, Чикаго (Newberry Vault Case ms 35, fol. 90v), миниатюра Виллема Врелана “Адам и Ева, поедающие запретный плод” из Часослова начала 1460-х гг., хранящегося в музее Гетти, Лос-Анджелес (Ms. Ludwig IX 8 (83. ML.104), fol. 137) и др.

21. Наиболее известный пример трактовки Распятия как Древа жизни являют собой мозаики конхи апсиды церкви Сан Клементе в Риме (XII в.).

22. См., например, Фокин, А.Р. (2010). Западные отцы и учители Церкви о Таинстве Брака. Материалы международной конференции “Православное учение о церковных Таинствах” (Москва, 13-16 ноября 2007 г.). М., 3, 77-89; Сидоренко, А.К. (2008). Философия брака блаженного Августина. Известия Уральского государственного университета, 61, 47-58.

23. См., например, Мейендорф, И., прот. (1995). Брак в Православии. М., 190, а также: Соловьев, В.С. (1991). Смысл любви: Избранные произведения. М.; Троицкий, С. (1995). Христианская философия брака. М., 215-286.

24. Это предположение высказала Татьяна Сергеевна Борисова во время нашей беседы, состоявшейся на юбилейной научной конференции “Архангельский собор Московского Кремля. К 510-летию” в Музеях Московского Кремля 20 ноября 2018 г.

25. РГАДА. 1683 май-август, Ф. 159. Оп. 2. Д. 2643. Л. 1-19. Эти архивные документы были выявлены Калишевич 1961. С. 403. Прим. 46. Однако пока не удалось окончательно соотнести эти документы с определенным Евангелием.

26. РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. Д. 2673. Л. 1-2.

27. Там же.

28. Даль, В.И. (2006). Толковый словарь живого великорусского языка. М., I (А-З), 491.

29. Музеи Московского Кремля, инв. № КН-13, КН-113. Указание на Библию Пискатора как на иконографический источник содержится в каталоге [Борисова, Зюзева 2019:280-281].

30. См.: [Борисова, Зюзева 2019:210], где указано, что впервые на Библию Пискатора как на иконографический источник миниатюр указала О.С. Петрова. Однако следует подчеркнуть, что уже Мнева, рассматривая Евангелия из собрания Музеев Кремля, в том числе и Евангелие из Симонова монастыря, называла Библию Пискатора основным источник для новых формальных и иконографических решений миниатюр. — см.: [Мнева 1954:217-246].

31. Музеи Московского Кремля, инв. № КН-16/1-2.

Список литературы

1. Звездина 2012 — Звездина, Ю.Н. (2012). “Древо Иессеево” в миниатюрах Евангелий из собрания Музеев Московского Кремля и особенности трактовки образа. XVI Научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой (1944-1995). Сборник статей, Ярославль, 54-67.

2. Качалова 1995 — Качалова, И.Я. (1995). Стенопись галерей Благовещенского собора Московского Кремля. Древнерусское искусство. Балканы. Русь, СПб., 411-437.

3. Квливидзе 2009 — Квливидзе, Н.В. (2009). Сотворение мира и история Адама и Евы в росписи Успенского собора Свияжского монастыря: к проблеме интерпретации сакрального пространства в русском искусстве XVI в. Древнерусское искусство: Идея и образ: Опыты изучения византийского и древнерусского искусства, М., 343-366.

4. Мнева 1954 — Мнева, Н.Е. (1954). Изографы Оружейной палаты и их искусство украшения книги. Государственная Оружейная палата Московского Кремля, М., 217-246.

5. Пуцко 1999 — Пуцко, В.Г. (1999). “Четырехчастная” икона Благовещенского собора и “латинские мудрования” в русской живописи XVI века. Благовещенский собор Московского Кремля. Материалы и исследования, М., 218-235.

6. Штепа 2014 — Штепа, О.В. (2014). Традиции царской свадьбы во второй половине XVII века. ФГБУК “Государственный историко-культурный музей-заповедник “Московский Кремль”. Материалы и исследования. Выпуск XXV, М., 164-176.

7. Réau 1957 — Réau, L. (1957). Iconographie de l’Art crétien. Iconographie de la Bible II Nouveau Testament, Paris. II. 769 p.

8. Беляков 2017 — Беляков, А.В. (2017). Служащие Посольского приказа 1645-1682 гг., СПб. 368 с.

9. Борисова, Зюзева 2019 — Борисова, Т.С., Зюзева, С.Г. (сост.) (2019). Рукописные и печатные Евангелия XIII — начала XX века в собрании Музеев Московского Кремля. Каталог в 3 томах, М. 944 с.

10. Мартынова 1964 — Мартынова, М.В. (1964). Московская эмаль XV–XVII веков, М. 303 с.

11. Сарабьянов, Смирнова 2007 — Сарабьянов, В.Д., Смирнова, Э.С. (2007). История древнерусской живописи, М. 752 с.

12. Свирин 1964 — Свирин, А.Н. (1964). Искусство книги Древней Руси XI–XVII вв., М. 300 с.

Об авторе

В. А. СалтыковаРоссия

Салтыкова Вероника Алексеевна, преподаватель

Москва

Рецензия

Для цитирования:

Салтыкова В.А. Лицевое Евангелие 1684 года из Архангельского собора Московского Кремля. К вопросу об источниках иконографии. Российский журнал истории Церкви. 2020;1(3):46-66. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-3-33

For citation:

Saltykova V.A. Illuminated Gospel, dated 1684, from the Cathedral of the Archangel at the Moscow Kremlin Museums: to the question of iconographic sources. Russian Journal of Church History. 2020;1(3):46-66. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-3-33