Перейти к:

Исторические свидетельства о присутствии армянских монашествующих на Святой Горе Афон в IX-XVIII вв

https://doi.org/10.15829/2686973X-2021-1-47

Аннотация

Святая Гора Афон — один из крупнейших центров православного монашества, с первых дней своего формирования стал местом, где подвизались и монахи армянского происхождения. Одним из первых афонских аскетов был преп. Иосиф Мироточивый (IX в.) — родом армянин. В дальнейшем приток армянских иноков на Святую Гору наблюдается в X-XI вв. Последнее свидетельство о деятельности агиоритов — выходцев из Армении, относится ко второй половине XVIII в. В данной статье впервые предпринята попытка собрать воедино и анализировать исторические свидетельства, с целью очертить общую и наиболее полную картину деятельности армянских иноков и подвижников на Афоне с IX по XVIII в.

Ключевые слова

Для цитирования:

Казарян Г.С. Исторические свидетельства о присутствии армянских монашествующих на Святой Горе Афон в IX-XVIII вв. Российский журнал истории Церкви. 2021;2(1):13-23. https://doi.org/10.15829/2686973X-2021-1-47

For citation:

Kazaryan G.S. Historical Testimonies of the Presence of Armenian Monks in Holy Mount Athos in 9th–18th Centuries. Russian Journal of Church History. 2021;2(1):13-23. https://doi.org/10.15829/2686973X-2021-1-47

Полуостров Афон, увенчанный одноименной горой, с X в. и по сей день является крупнейшим центром православного монашества. Постепенное становление Афона как места иноческого жительства началось еще в VII в., однако первые достоверные сведения о проживании на Афоне монахов-пустынников относятся к IX в. К этому периоду относится также и первое упоминание об армянском присутствии на Святой Горе1. Известно, что около 859 г. на Афон прибыл прп. Евфимий Новый (823-898), который здесь познакомился с неким монахом Иосифом. Скудные, но ценные сведения об Иосифе сообщает ученик и биограф Евфимия — фессалоникийский архиепископ Василий III (904-?). Согласно составленному им житию, Иосиф “происходил из рода армян” (“ἀπὸ Ἀρμενίων τὸ γένος κατήγετο”) и “проживал на Афоне с давних пор” [Petit 1904:28, 30]. Василий Фессалоникийский характеризует Иосифа как мужа “незлобивого, простонравного и бесхитростного” [Petit 1904:29-30]. Евфимий и Иосиф некоторое время подвизались вместе на Святой Горе, однако впоследствии, опасаясь нашествия пиратов-арабов, переехали в окрестности Врастамы (совр.: Враста) на полуострове Халкидики (северо-западнее Афона). Здесь ок. 875 г. Иосиф скончался в своей пещерной келии. Василий Фессалоникийский, как очевидец, свидетельствует о чуде нетления мощей Иосифа. “И не только это, — добавляет Василий, — но Бог сотворил так, чтоб и благоуханное миро истекало из висков святого, когда мы находились там. Миро же было настолько обильным, что от священной главы подобно реке доходило до пречистых ног его” [Petit 1904:37]. Благодаря описанному чуду Иосиф известен как “Мироточивый”. Его память совершается 19 ноября, а в Врастаме пещера армянского отшельника и поныне является местом паломничества [Μωϋσῆς Ἁγιορείτης 2008:127]. Иосиф Мироточивый, таким образом, является первым афонским жителем — святогорцем (ἁγιορείτης), о котором сохранились подлинные исторические свидетельства (рис. 1).

Рис. 1. Преподобный Иосиф Мироточивый, икона

(автор Г. С. Казарян), 2014 г.

Расцвет афонского монашества неразрывно связан с именами прп. Афанасия Афонского (920/30-1004), императора Никифора II Фоки (963-969) и его племянника Иоанна I Цимисхия (969-976)2. Афанасий (в миру Авраамий) родился в Трапезунде. Его отец происходил из Антиохии, а мать — из Колхиды. Монашеский постриг он принял в 953 г. в Киминском монастыре прп. Михаила Малеина. Здесь Афанасий познакомился с племянниками прп. Михаила — братьями Никифором и Львом Фоками3, став их духовником. В 958 г. Афанасий переехал на Афон, а в 961 г., сразу после завоевания Никифором Фокой Крита, уступив увещаниям славного военачальника, приступил к основанию первого большого монастыря на Афоне, получившем название “Великая Лавра”. Через восемь лет после основания Лавры Иоанн Цимисхий утвердил первый официальный устав (типикон) афонской Горы — “Трáгос”. Устав подписали Афанасий и 55 афонских игуменов [Παναγιωτάκης 1962. Col 866]. Вскоре слава Великой Лавры распространилась везде, так что по сообщению биографов св. Афанасия, в Лавру прибыли многие “из различных наций, языков, родов, городов… из самого Рима, Италии, Калаврии, Амальфии, Иверии, Армении и еще глубже сих (земель), и не только из неизвестных и безродных, но и из почтенных как богатством, так и родом...” [Noret 1982:74-75]4.

Среди иностранцев, прибывших в Лавру, был Абулхерит-Иоанн (ок. 930-1005) — бывший придворный Давида Куропалата (†1001), царя Тайка5. Абулхерит родился в городе Артанудже провинции Кгарджк (груз. Кларджети), отличился на военном поприще, однако удалился от мира и принял монашеский постриг в тайкском монастыре Чордвáнк (по-грузински Отхтаэклесиа, по-турецки Дерд-килиса), получив имя Иоанн. Абулxерит-Иоанн, прозванный “Ивером”6, около 972 г. прибыл в Великую Лавру и стал одним из ближайших сподвижников Афанасия Афонского. Бывший придворный два года нес послушание повара монастыря, а в 976 г. по поручению Афанасия Иоанн Ивер отправился в Константинополь к императору Иоанну, с которым имел личное знакомство. Цимисхий подтвердил привилегии Лавры, вдвое увеличил ежегодный взнос монастыря и увеличил число монахов до 120-ти [Παναγιωτάκης 1962. Кол. 867].

В 979/80 гг. на Афон прибыл другой тайкский вельможа — родственник Иоанна (брат или племянник его жены) — Торник (†984) со своим братом Варазваче7. Торник был сыном упомянутого Константином VII Порфирородным (913-920, 944-959) азата Зурванела (ἀζάτος Ζουρβανέλη)8. Вместе со своим братом Варазваче Торник оставил военную карьеру и принял монашеский постриг в монастыре Ошк (Ошкванк). Примечательно, что оба брата получили имя “Иоанн”, вероятно, в честь Иоанна Предтечи, которому был посвящен монастырь. Между 976-979 гг. Торник воздвиг хачкар в г. Арзн с армянской надписью [Adontz 1965:309]. Другой хачкар со схожей надписью был известен при анийской церкви св. Григория Просветителя, построенной Тиграном Оненцом. Надпись анийского хачкара ранее приписывался Варазваче, однако после прочтения надписи С. Бархударяном ее также можно отнести к Торнику, “сыну Чортваника” [Орбели 1966:64].

В 978 г. Варда Фока отправил ошкского монаха Иоанна Торника в качестве посредника к Давиду Куропалату в деле подавления восстания Варды Склира. 24 марта 979 г. Торник во главе армяно-грузинского войска Курапалата разбил Склира на поле Панкалеи. После этого монах-воевода отправился на Афон.

Абулхерит-Иоанн и Торник со своими соотечественниками по разрешению Афанасия Афонского удалились из Великой Лавры и в 979-984 гг. на месте опустевшего монастыря Климента основали свой монастырь, прозванный Μονή Ἰβήρων, т.е. монастырь Иверов. Главным ктитором Иверона считается Торник, а первоначальный стрежень братии составляли 6-7 человек. Постепенно Иверский монастырь расширился, в число братии были приняты не только “иверы” — православные грузины и армяне, но и греки. В самом начале жизни обители здесь подвизались также монахи из Италии.

К 1005 г. число братии насчитывало свыше 200 человек. В указанном году, после смерти Иоанна Ивера игуменом стал его сын Евфимий (955-1028), известный прежде всего как переводчик с греческого на грузинский церковной литературы9. Так, новый перевод Евангелия, осуществленный молодым еще Евфимием, был послан в дар Давиду Куропалату. Позже Евфимий по приглашению Куропалата посетил Тайк и Грузию, где провел четырe года.

Расцвет Иверона продолжался и в годы игуменства племянника Иоанна Ивера — Георгия I (1044-1065), монашеский путь которого начался в тайкском монастыре Хахý (груз.: Хахули).

Примечательна дошедшая до нас рукопись начала XI в., созданная в Ивероне и содержащая переведенные еще в VII-VIII вв. (вероятно, в Тайке или в Эрети) на грузинский язык жития армянских святых, неизвестных или малоизвестных в Византии (дева Сандухт, Нерсес Великий, Вардан Мамиконян и др.) [Мурадян 2008]. По мнению П. М. Мурадяна, иверонская рукопись очевидно была создана для удовлетворения духовных нужд армянских монахов обители, уже утративших родной язык. Другим аргументом присутствия в Ивероне армян можно считать то, что во время игуменства Евфимия в Иверон со своим племянником прибыл императорский сановник-армянин, который принял православие (через крещение) с именем Арсений [Vita 1917-1919:50]. Очевидно, выбор сановником именно Иверона определялся тем, что среди братии монастыря подвизались и армяне.

Еще одним свидетельством армянского присутствия на Афоне в конце XI — начале XII вв. является краткое каноническое предписание, написанное константинопольским патриархом Николаем III Грамматиком (1084-1111) к проту Святой Горы (“Николая, святейшего патриарха константинопольского, Сочинение к проту Святой Горы, как бы Типикон по порядку”), в котором патриарх, осуждая обычай некоторых мирян и монахов нарушать пост в среду и пятницу на третьей седмице перед Великим постом (т.е. от недели о блудном сыне до мясопустной недели)10, оставляет исключение для (новообращенных) православных армян [Νικολάου 1863:404]11.

Приблизительно во II пол. Х в. в афонском местечке Ксирокастрон (Ξηρόκαστρον) был основан Μονή Ἀρμενίου (монастырь армянина) или Ἀρμενίων (армян). По своему местонахождению монастырь назывался еще и “Ксирокастру”. Обитель, посвященная Богоматери Милующей (Ἐλεοῦσα), возможно была основана таронскими монахами, прибывшими на Святую Гору после 967/968 гг. [Nastase 1985:280]. Как и все первые монастыри Афона (кроме Лавры), монастырь Арменион представлял собой простое одноэтажное здание с немногими кельями. Известно, что в 980 г. представитель монастыря Феодор подписался под одним купчим документом [Χρήστου 1987:68].

В конце Х — нач. ХI в. в опустевшем монастыре армян обосновался лавриотский монах Савва. Дядя Саввы приобрел часть территории монастыря от некоего монаха Феодосия Сидирокавста, другую же часть подарил монах Василий. На свои средства Савва построил в монастыре армян церковь и кельи, вместе со своими послушниками Георгием и Игнатием посадил виноградник. Под одним афонским документом 1021 г. подписался Никита — монах и пресвитер монастыря армян (“τον Αρμενηον” (sic)) [Archives de l’Athos 1985:232]. Между 1023-1038 гг. уже больной Савва дарственной грамотой передал Мони Армениу во владение Великой Лавры, что обеспечило дальнейшую жизнь монастыря [Actes de l’Athos 1969:4-7].

В 1045 г. игумен монастыря Никифор среди других игуменов подписался под новым афонским Типиконом Константина IX Мономаха (1042-1055), а в 1087 г. игумен Ксирокастру Савва занимал должность прота Афона [Παπαχρυσάνθου 1992:351].

Между 1169-1259 гг. монастырь вновь был передан во владение Великой Лавры, а до 1513 г. перешел к монастырю Зограф [Χρήστου 1987:68]. По другим данным, обитель была упразднена (неизвестно когда) и передана монастырю Констамони, который воздвиг на месте бывшей обители оборонительную башню (пирг) [Δωρόθεος μοναχός 1986:431]. Сегодня величественные развалины этой башни, что между пристанями монастырей Зограф и Констамони, приветствуют каждого паломника, вступающего на афонскую землю12 (рис. 2).

Рис. 2. Развалины башни на месте афонского монастыря Арменион

(фото Г. С. Казаряна).

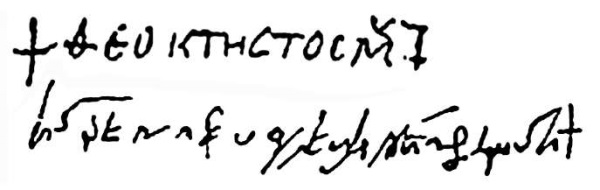

Присутствие монахов-армян на Афоне не ограничивалось лишь монастырями Иверон и Арменион. Так, древнейший документ афонского монастыря Эсфагмен (Эсфигмен), относящийся к 1001 г., подписан его игуменом Феоктистом Армянином. Феоктист был весьма активной и авторитетной личностью, с 1035 по 1040 гг. был протом Святой Горы [Бартикян 1973:68-71]13. В афонском документе 1035 г. Феоктист оставил собственноручную подпись на греческом и армянском. Греческая подпись гласит †Θεόκτηστος μ[ο]ν[α]χ[ός] († “Феоктист монах”), а армянская — “Իմ ձեռօքս գրեցի Թէոկտիստոս մն14 †” (“Своей рукой написал — Феоктист м[о]н[ах]†”) (рис. 3). Еще один афонский прот с армянскими корнями — Григорий, происходивший из семейства Дзундзулуков (от армянского Ճնճղուկ — воробей) и живший на рубеже XI-XII вв. [Бартикян 2000:146].

Рис. 3. Подпись афонского прота Феоктиста на греческом и армянском языках.

В поздневизантийскую эпоху сведения о проживании на Афоне монахов — выходцев из Армении отсутствуют. Это, пожалуй, объясняется не столько сложными временами в жизни самой Святой Горы, сколько тяжелыми обстоятельствами армянской истории, в результате чего в Армении резко сократилось количество православных общин.

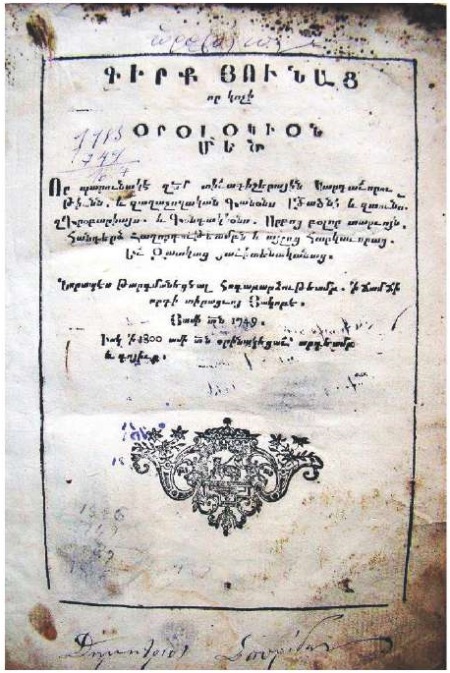

Позднейшее упоминание об армянском присутствии на Афоне относится ко II половине XVIII в. Речь идет о монахе Арсении, родом из деревни Ванк Акнской области (Западная Армения, ныне — территория Турции). Ванк и близлежащие деревни — Дзорáк, Шрзу и Мушегкá — были известны как место компактного проживания православных армян, т.н. хай хорóмов (армян-ромеев)15. Монах Арсений был сыном священника из Ванка Марка и подвизался в афонском монастыре св. Дионисия (рис. 4). 12 сентября 1762 г. Арсений начал переписывать армянский перевод православного Часослова, сделанный с греческого переводчиком Акопом Чамчиоглы в 1749-1757 гг. Арсению помогал монах Маргар, доставляя ему необходимые материалы и оказывая поддержку. Известно, что мирское имя Маргара было Марк, был он сыном некоего Аслана и, по всей видимости, происходил из той же деревни Ванк. Работы двух монахов закончились через пять лет — 12 мая 1767 г. Православный Часослов на армянском языке на основе рукописи Арсения Дионисиата был издан в Константинополе в 1800 г. [Акинян 1951:249-252] (рис. 5).

Рис. 4. Афонский монастырь св. Дионисия, 2014 г.

(фото Г. С. Казаряна).

Рис. 5. Титульный лист православного Часослова на грабаре

(Константинополь, 1800 г.).

Таким образом, армянское присутствие на Святой Горе Афон засвидетельствовано с самого начала монашеского делания на ней. Если в начальной стадии это были отдельные подвижники, как прп. Иосиф Мироточивый, то в Х-ХI вв. наблюдается более организованный наплыв армянских подвижников в Удел Богородицы. Это явление связано с одной стороны, бурным расцветом святогорского монашества, а с другой стороны, по-видимому, с увеличением в Армении числа православных общин, имевшее место параллельно с распространением власти василевса ромеев (римского (византийского) императора) в стране в обозначенные века. В этот период, как мы уже увидели, присутствие армянских монахов засвидетельствовано в Великой Лавре, в Ивероне, в Эсфагмене, а также в монастыре армян. К сожалению, скудость источников не позволяет нам иметь более подробное и исчерпывающее представление о деятельности армян на Афоне. Примечательно также, что хоть и с большим хронологическим разрывом армянское присутствие на Святой Горе продолжалось вплоть до второй пол. ХVIII в. Особо примечательно, что на протяжении веков армянские агиориты в лице таких своих представителей, как прота Феоктиста или монаха Арсения Дионисиата, были привязаны к своему материнскому языку, подписывая документы на нем и переписывая богослужебные тексты на армянском.

1. Впервые данную тему бегло осветил акад. Р. М. Бартикян в двух работах, посвященных армянскому присутствию в Византии [Бартикян 2003:43-47; Μπαρτικιάν 1991:62-63, 77-79]. В нашей статье, опираясь на исследования Бартикяна, предпринята попытка углубить тему и вывести ее за хронологические рамки Средневековья.

2. Император Цимисхий (по-армянски: Чмшкик) происходил из семьи Куркуасов (Гургенов). О представителях этой византийском аристократической семьи армянского происхождения: [Каждан 1975:13-14]. Как покровитель и благодетель Великой Лавры Иоанн Цимисхий считается ее вторым ктитором после Никифора Фоки.

3. Следует отметить, что род Фоков, по-видимому, имел смешанное, греко-армянское происхождение. Как полагает П. Харанис, отцовская линия Фоков имела греческие, а материнская — армянские корни [Charanis 1965:39].

4. Ср. там же, с. 176. Под “Ивeрией” здесь, собственно, подразумевается Тайк.

5. Тайк — одна из 15 провинций государства Великая Армения и феод княжеского рода Мамиконянов. В период владычества арабов Тайк постепенно перешел во владение центральных Багратидов. В Х в. Багратиды, утвердившиеся в соседней провинции Кгарджк, распространили свою власть и на Тайк, сформировав новую государственную единицу, которая в грузинских источниках известна как Тао Кларджети. В регионе с IX в. стала утверждаться юрисдикция и католикоса Восточной Грузии (Картли), в православных общинах и обителях служба велась на грузинском языке, хотя подавляющее большинство населения Тайка составляли этнические армяне. Своего наивысшего расцвета царство Тайка достигло при местном царе Давиде Куропалате (961-1000 гг.). В ХI в. в бывшем царстве была установлена власть василевса ромеев, и здесь была сформирована фема Иверия. О разных вопросах, касающихся истории и культуры Tайка [Historical Tayk’ 2019].

6. О многозначности термина “ивер”: [Арутюнова-Фиданян 1973:46-67].

7. В изложении основных моментов жизни Торника мы опираемся на исследование Н. Адонца, который подверг критическому обзору агиографические и исторические данные [Adonts 1965:297-318].

8. Согласно Н. Адонцу, родиной Торника была Высокая Армения, район Карина, а род Торникянов (греч. “Торникиев”) являлся ветвью таронских Багратидов [Adontz 1965:309-310]. По мнению же о. Нерсеса Акиняна Торникяны являлись ветвью Мамиконянов [Акинян 1938]. В. П. Степаненко отклоняет связь семьи Торника с Торникянами, относительно же ее этнического происхождения заключает: “Семья была, вероятнее всего, армянского происхождения, а мнение его современника Степаноса Таронаци о том, что Торник считал себя уже грузином, подтверждается культурной деятельностью его самого и его родственников” [Степаненко 1999:147]. Тем не менее, должно отметить, что Таронаци сам считает Торника грузином (не в силу ли конфессиональных причин?), не сообщая ничего о самоидентификации Торника. Следует, конечно, учесть, что в аристократических семьях были приняты междинастические, а потому и межнациональные браки, следовательно, невозможно категорически исключать ни армянские, ни грузинские корни тайкских вельмож. Но при этом, если тот или иной аристократический род имел те или иные корни и помнил свою родословную, то мог ли он отказаться от нее так легко, как может показаться на первый взгляд? Ведь знать всегда дорожила своим происхождением, т.к. из него проистекала легитимность их феодальной власти и прав.

9. Интересно, что согласно грузинскому житию Иоанна и Евфимия Святогорцев, Иоанн отдал своего сына, раннее жившего у своего деда по матери Абухарба в Константинополе, для обучения грузинскому и греческому языкам. Из этого следует, что Евфимий не владел грузинским. Более того, житие сообщает, что отрок стал свободно говорить на грузинском после чудесного исцеления Богородицей [Vita 1917-1919:32-33]. То, что Евфимий не знал грузинского даже на разговорном уровне, заставляет предполагать, что материнским языком Евфимия был именно армянский. Следовательно, если даже категорически исключить армянские корни самого Иоанна Ивера, то хотя бы с материнской стороны Евфимий Святогорец имел армянское происхождение. К этому можно присовокупить и то, что Торник приходился родственником Евфимию именно с материнской стороны.

10. В третью неделю до Великого Поста в традиции Армянской Апостольской Церкви отмечается строгий пятидневный Передовой пост (арм.: Араджавóрк), который завершается в субботу праздником св. Саргиса Стратилата. В Средние века, в рамках византийско-армянской догматической и литургической полемики, вопрос непонятного для византийцев местного поста армян, вобрав в себя всевозможные народные толки и компрометирующие легенды, стал одной из самых жгучих тем для столкновения двух церковных традиций. Патриарх Николай, таким образом, разрешает армянским монахам-агиоритам нарушать пост в обозначенную неделю, чтоб отвести от них подозрения насчет их православия.

11. У Миня данное произведение опубликовано под именем патриарха Николая I Мистика (901-907, 912-925), однако на самом деле его автором является патриарх Николай III Грамматик [Κωνσταντινίδης 1967:130-131].

12. Башня, называющаяся “Старой” (Παλαιόπυργος), очевидно была возведена до 1475 г. Описание, сохранившиеся исторические свидетельства и изображения Старой башни: [Οι πύργοι 2002:146-149].

13. Следует отметить, что в статье игумен Эсфигмена и прот Афона Феоктист Армянин спутан с игуменом Великой лавры Феоктистом. Последний занимал должность игумена Лавры лишь один год — в 1010 г. [Δωρόθεος μοναχός 1986:227]. Также в расшифровке греческой подписи Феоктиста упущено слово “монах”.

14. Буквы մն могут быть расшифрованы как մ[իանձ]ն или մ[ոնազո]ն, т.е. “монах”. Эту подробность Р. Бартикян, похоже, тоже упустил.

15. Про эту примечательную субэтническую группу армянского народа: [Казарян 2016; Казарян 2019].

Список литературы

1. Акинян 1938 — Акинян, Нерсес, архим. (1938). Родословная Торникянов. Филологические исследования: критика и оригинальный текст. Вена, 4, 49-88. [Ակինեան Ներսէս վրդ. Թոռնիկեանց ճիւղագրութիւնը//Ակինեան Ներսէս վրդ. Մատենագրական հետազօտութիւններ. քննութիւն եւ բնագիր, հ. Դ., Վիեննա, 1938, էջ 49-88].

2. Акинян 1951 — Акинян, Нерсес, архим. (1951). Симеон Пхиндзаханский и его переводы с грузинского. Вена [Ակինեան Ներսէս վրդ. Սիմէոն Պղնձահանեցի եւ իր թարգմանութիւնները վրացերէնէ, Վիեննա, Մխիթ. տպ., 1951].

3. Арутюнова-Фиданян 1973 — Арутюнова-Фиданян, В. А. (1973). “Ивир” в византийских источниках ХI в. Bестник Mатенадарана, 11, 46-67.

4. Бартикян 1973 — Бартикян, Р. (1973) Армянская подпись прота Великой Лавры Феоктиста (К вопросу о деятельности армян-халкедонитов на Афоне). Bестник Mатенадарана, 11, 68-71. [Բարթիկյան Հ., Մեծ լավրայի առաջնորդ (պռոտոս) Թեոկտիստոսի հայերեն ստորագրությունը (Աթոնում հայ քաղկեդոնականների գործունեության հարցի շուրջը), Բանբեր Մատենադարանի, 1973, հ. 11, էջ 68-71].

5. Бартикян 1991 — Бартикян, Х. М. (1991). Армения и греческий народ. Фонд Гуландри-Хорн, Афины. [Μπαρτικιάν Χ. Μ. Ἀρμενία καί Ἑλληνισμός. Ἵδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν, Ἀθήνα, 1991].

6. Бартикян 2000 — Бартикян, Р. (2000). Васпураканцы на службе византийской империи в XI-XII веках. Историкофилологический журнал, (3), 131-151. [Բարթիկյան Հ., Վասպուրականցիներ Բյուզանդական կայսրության ծառայության մեջ XI-XII դարերում//Պատմաբանասիրական հանդես, 2000. հ. 3. էջ 131-151].

7. Бартикян 2003 — Бартикян, Р. (2003). Византия. История армянских колоний. Т. 1. Армянские колонии Азии и Африки. Ред. Микаелян В. Ереван, изд. “Гитутюн” НАН РА, 4-64. [Բարթիկյան Հ. Բյուզանդիա//Հայ գաղթաշխարհի պատմություն, հ. Բ. Ասիայի և Աֆրիկայի հայկական գաղութները/Խմբ. Միքայելյան Վ., Եր., ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ., 2003, էջ 4-64].

8. Каждан 1975 — Каждан, А. П. (1975). Армяне в составе господствующего класса византийской империи в ХI-ХII вв. Ереван, Изд. АН АрмССР.

9. Казарян 2016 — Казарян, Г. (2016). Хай-хоромы Акна. Вардзк, (12), 19-26. [Գ. Ղազարյան, “Ակնի հայ հոռոմները”, Վարձք, 2016, (12), էջ 19-26].

10. Казарян 2019 — Казарян, Г. (2019). Об этнической идентичности армян-ромеев. Левон Хачикян. Столетие. Материалы международной арменоведческой конференции, посвященной столетию со дня рождения академика Левона Хачикяна (28-30 июня 2018). Ереван, Матенадаран, 180-204 [Գ. Ղազարյան, “Հայ հոռոմների ազգային ինքնության խնդրի շուրջ”, Լևոն Խաչիկյան. Հարյուրամյակ: Նյութեր ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանի ծննդյան հարյուրամյակին նվիրված հայագիտական միջազգային գիտաժողովի (28-29 հունիսի 2018 թ.), Երևան, Մատենադարան, 2019, էջ 180-204].

11. Мурадян 2008 — (2008). Грузинская редакция армянскoгo “Жития святых”. Перевод с древнегрузинского и исследование П. М. Мурадяна. Св. Эчмиадзин. Изд. Первопрестольного Св. Эчмиадзина. [Հայոց “Վարք սրբոց”-ի վրացական խմբագրությունը/Թարգմ. հին վրացերենից և ուսումնասիրությունը Պ. Մ. Մուրադյանի, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 2008].

12. Орбели 1966 — (1966). Свод армянскоих надписей. Вып. 1. Городище Ани. Сост. И. А. Орбели. Ереван, Изд. АН АрмССР. [Դիվան հայ վիմագրության, պր. I, Անի քաղաք/Կազմեց Հ. Ա. Օրբելի, Երևան, 1966].

13. Степаненко 1999 — Степаненко, В. П. (1999). Чортванели, Торники и Тарониты в Византии (к вопросу о существовании т.н. тайкской ветви Торникянов). Античная древность и средние века. Вып. 30, 130-148.

14. Actes de l’Athos 1969 — (1969). Actes de l’Athos IV. Actes de Zographou. Par W. Regel, E. Kurtz et B. Korablev. (reprint). Ed. Adolf M. Hakkert. Amsterdam.

15. Adonts 1965 — Adonts, N. (1965). Tornik le Moine. Adontz N. Etudes Armeno-Byzantines. Lisbonne, Livraria Bertrand, 297-318.

16. Archives de l’Athos 1985 — (1985). Archives de l’Athos, XIV, Actes d’Iviron I. Des origins au mileu du XIe siècle. Ed. par J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou avec la collaboration d’H. Métrévéeli. Paris (VIe).

17. Charanis 1965 — Charanis, P. (1965). The Armenians in the Byzantine Empire. Lisbon.

18. Historical Tayk’ 2019 — (2019). Historical Tayk’. History, Culture, Confession. Collected Papers. Ed. Hakobyan Z., Garibian N., Asryan A. Holy Echmiadzin.

19. Nastase 1985 — Nastase, D. (1985). Les débuts de la communaute oecuméniaue du Mont Athos. Σύμμεικτα, 6, 251-314.

20. Noret 1982 — Noret, J. (1982). Vitae Duo AntiquaeSancti Athanasii Athonitae. Brepols-Turnhout.

21. Petit 1904 — (1904). Vie et office de Sant Euthyme le Jeune. Texte grec publie par le L. Petit. Bibliothèque Hagiographique Orientale, 5, 1-51.

22. Vita 1917-1919 — (1917-1919). Vita beati patris nostril Iohannis atque Euthymii, et oratio de probatis eorum moribus, conscripta a paupererculo Georgio presbytero et monacho. Analecta Bollandiana, XXXVI-XXXVII, 13-68.

23. Χρήστου 1987 — Χρήστου, Π. (1987). Τὸ Ἅγιον Ὄρος: Ἀθωνική πολιτεία: Ἱστορία, τέχνη, ζωή. Ἐκδ. Ἐποπτεία, Ἀθήνα.

24. Δωρόθεος μοναχός 1986 — Δωρόθεος, μοναχός (1986). Το Ἅγιον Ὄρος. Μύηση στην Ἱστορία και τη ζωή του. Μέρος Α΄, εκδ. “Τέρτιος”, Κατερίνη.

25. Κωνσταντινίδης 1967 — Κωνσταντινίδης, Ι. Χ. (1967). Νικόλαος Α΄ ὁ Μυστικός (ca 852-925 μ. Χ.), πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (901-907, 912-925). Ἐν Ἀθήναις.

26. Μωϋσῆς Ἁγιορείτης 2008 — Μωϋσῆς Ἁγιορείτης, μοναχός (2008). Οἱ Ἅγιοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη.

27. Νικολάου 1863 — Νικολάου, τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (1863). Ποίημα πρὸς τὸν πρῶτον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὡς τυπικόν διὰ στοίχου. PG 111, 389-406.

28. Οι πύργοι 2002 — (2002). Οι πύργοι του Αγίου Όρους. Θεσσαλονίκη.

29. Παναγιωτάκης 1962 — Παναγιωτάκης, N. M. (1962). Ἄθως. Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια. Т . A΄. ΣΤ, 859-889.

30. Παπαχρυσάνθου 1992 — Παπαχρυσάνθου, Δ. (1992). Ὁ Ἀθωνικός μοναχισμός. Ἀρχές καὶ ὀργάνωση. ἐκδ. Μορφοτικοῦ Ἰδρύματος Ἐθν. Τραπέζης. Ἀθήνα.

Об авторе

Г. С. КазарянГреция

Казарян Геворг Сережевич — докторант кафедры церковной истории Богословского факультета, преподаватель древнеармянского языка (грабара) в Центре изучения Древневосточного Христианства при Богословском факультете. Сфера научных интересов — история Церкви, изучение армяно-византийский церковных отношений и богословского диалога, а также история и культурное наследие православных армян (армян-халкидонитов)

Рецензия

Для цитирования:

Казарян Г.С. Исторические свидетельства о присутствии армянских монашествующих на Святой Горе Афон в IX-XVIII вв. Российский журнал истории Церкви. 2021;2(1):13-23. https://doi.org/10.15829/2686973X-2021-1-47

For citation:

Kazaryan G.S. Historical Testimonies of the Presence of Armenian Monks in Holy Mount Athos in 9th–18th Centuries. Russian Journal of Church History. 2021;2(1):13-23. https://doi.org/10.15829/2686973X-2021-1-47

JATS XML