Перейти к:

Образ Соловецкого монастыря на старообрядческих и никонианских иконах

https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-88

Аннотация

Сюжет “Обитель соловецких чудотворцев” появился в середине XVI столетия и развивался на протяжении XVII — XVIII вв. В статье рассматриваются сходство и различие старообрядческих и никонианских образов Соловецкой обители на примере экспонатов выставки “Аз Аввакум протопоп тако верую”, состоявшейся в Музее русской иконы в рамках празднования 400-летнего юбилея со дня рождения протопопа Аввакума. С конца XVII до XIX столетия сохранились как образы Соловецкой обители, которые можно уверенно ассоциировать с официальной Церковью, так и явно старообрядческие. На “никонианских” иконах облик монастыря на них приближен к его актуальному виду на момент написания, иконописцы активно пользуются гравюрами. Старообрядцы либо игнорируют отсылки к реальному облику монастыря, либо предпочитают ориентироваться на иконографию XVII столетия. Они пользовались и гравюрами, но адаптировали образцы под свои требования: у собора могло появиться шатровое завершение, кресты на всех главах писали строго восьмиконечные, благословляющие жесты персонажей и надписи сохраняли старообрядческие особенности.

Ключевые слова

Для цитирования:

Бузыкина Ю.Н. Образ Соловецкого монастыря на старообрядческих и никонианских иконах. Российский журнал истории Церкви. 2022;3(1S):76-83. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-88

For citation:

Buzykina Yu.N. Image of the Solovetsky monastery on the Old Believers’ and “Niconian” icons. Russian Journal of Church History. 2022;3(1S):76-83. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-88

Сюжет “Обитель соловецких чудотворцев” появился на иконах в середине XVI в., его иконография получила дальнейшее развитие на протяжении XVII — XIX вв. Первые памятники имеют точную датировку — 1545 г., зафиксированную в надписи вокруг средника. Это две иконы, которые хранятся в Музеях Московского Кремля. Особенностью иконографии является то, что приоритет отдан не персонажам, не событиям, а архитектурному ансамблю1. Исследователь икон с изображением Соловецкого монастыря М. И. Мильчик выявил их типологию, которая подразумевает три извода: преподобные Зосима и Савватий представлены на фоне острова с различными строениями; святые держат в руках модель монастыря; монастырский ансамбль изображен у их ног. С его точки зрения очень важно соотнести изображение с реальным обликом монастыря в тот или иной период, реконструируемым по документам [Мильчик 2017:37-80]. Впервые опубликовано: Лихачев 1980: 231-267. В своей диссертации2 я стремилась поставить эти иконы в более широкий контекст паломнических образов, изображающих святые места и реликвии для поклонения, а также изображения городов, которые паломник на своем пути посещал.

Однако за пределами внимания исследователей оставалась проблема сопоставления старообрядческих образов Соловецкой обители с бытовавшими в официальной Церкви. От конца XVII — XIX вв. сохранились как образы Соловецкой обители, созданные в рамках официального благочестия, так и явно старообрядческие. И для поборников старой веры, и для “никониан” образ Соловецкого монастыря был знаковым. Никон начинал свой духовный путь на Соловках, Петр I дважды (в 1694 и 1702 гг.) приезжал на Соловки в начале правления, что привлекло к монастырю внимание и, возможно, стимулировало появление новых гравюр, икон и т.д. Соловецкие монахи, не принявшие книжную справу и жестоко разгромленные войсками воеводы Мещеринова (Соловецкое восстание 1668 — 1676 гг.), стали первыми мучениками для ревнителей древлего благочестия. Общежития на Выгу и на Лексе выстраивались по образцу Соловецкой обители, в то время как сами Соловки в реальности уже стали совсем другими. Настенные листы с образами Выговской и Лексинской обителей имеют в основе своей иконографию Соловецкого монастыря, а также организованы по тому же принципу, что и большинство видовых гравюр, то есть дополнены легендой и обозначением объектов цифрами. Листы с видами Выговской и Лексинской обителей, подобно видам Соловков и иконах и гравюрах, представляют собой панораму обители, дополненную изображением припадающих к образу Богоматери (рис. 1).

Рис. 1. Поклонение иконе Пресвятой Богородицы

и панорама Выговского и Лексинского общежительств.

Настенный лист. Мастер В. Тарасов. 1838 г.

Государственный исторический музей.

Возникает вопрос: а различался ли облик Соловков на старообрядческих и “никонианских” иконах? Если да, то чем? Логично предположить, что да, учитывая огромную важность Соловков, монастыря, возведенного и действующего в сложнейших условиях севера, как символа стойкости духа для обеих сторон. Можно ли говорить о неких предпочтениях того или иного извода в зависимости от приверженности их мастеров старообрядчеству или официальной церкви? А может быть, различие лежит не в области иконографии?

Если мы говорим о “никонианских” иконах, то облик монастыря на них будет очевидно более приближенным к его актуальному виду на момент написания, а исполнитель будет пользоваться видовыми гравюрами. Стоит, правда, оговориться, что самим своим появлением на иконах сюжет “Обитель Соловецких чудотворцев” обязан графике — чертежам или рисункам — уже с XVI столетия. Пример — икона из собрания Остроухова “Обитель преподобных Зосимы и Савватия Соловецких” начало XVII в. в ГТГ [Мильчик 2017:48], где облик монастыря, изображенного контуром с белым фоном, очевидно восходит к чертежу или рисунку и сильно отличается от остальных частей изображения.

Особое место в иконографии соловецкой обители занимает творчество Симона Ушакова. В 1683 г. Соловецкий монастырь заказал ему икону, которая, к сожалению, не сохранилась. Вскоре после этого, в сентябре 1685 — августе 1686 гг., Симон Ушаков выполнил рисунок на такой же сюжет, ставший образцом для гравюры Василия Андреева, сохранившиеся экземпляры которой датируются концом XVII в. — 1686 и 1699 гг. Известно, что гравер на меди Василий Андреев и Симон Ушаков сотрудничали при работе над офортами — Симон Ушаков исполнял рисунок [Вереш 1980:314; Симон Ушаков 2015:426]. На видовых гравюрах Соловецкого монастыря Василия Андреева и на иконе конца XVII в. (ГРМ), воспроизводящей их композицию [Симон Ушаков 2015], остров представлен как бы с высоты птичьего полета, монастырский ансамбль — с перспективным сокращением. На переднем плане располагается бухта Благополучия, за монастырем — Святое озеро, за озером лес, а за ним море. Фигуры Зосимы и Савватия, огромные по отношению к панораме, фланкируют композицию слева и справа. Как на гравюрах Андреева, так и на этой иконе имеется любопытная подробность: завершение Спасо-Преображенского собора не шатровое, как это бывает на более ранних изображениях3, и в данном случае соответствует действительности, так как огромный барабан центральной главы собора имеет конусообразную, практически шатровую форму; а с цилиндрическим барабаном и луковичной главкой, что может быть связано с запретом Никона на строительство шатровых церквей. Изображение собора с главой не шатровой, а обычной цилиндрической, возможно, маркирует изображение как следующее официальному церковному дискурсу [Мильчик 2017:77, прим. 58. Со ссылкой на: Ровинский 1885: Т. 1, Стб. 18].

Этот вид лег в основу множества позднейших икон, в том числе написанной в 1709 г. вологодским художником Иваном Ефремовичем Марковым [Вереш 1980:211; Комашко 2006:330, 205]. Гравюра 1711 г. с видом монастыря и изображениями китов, плещущихся в море, легла в основу другой иконы, хранящейся в Архангельске в музейном объединении “Художественная культура Русского Севера” [Подписные и датированные иконы 2020:46-51]. Поскольку та и другая икона восходят к гравюрам, а видовые гравюры, снабженными легендами, были призваны давать как можно более достоверное представление об архитектурном ансамбле, мы можем констатировать, что основной чертой “никонианских” икон будет топографическая и архитектурная достоверность, свойственная гравюрам. Впрочем, как это видно по форме завершения Спасо-Преображенского собора, реальный облик построек мог корректироваться в соответствии с регламентацией архитектурных форм патриархом. Эти гравюры и восходящие к ним иконы, по причине возрастающей детализации и широты панорамы, в принципе уже являются самостоятельными изводами, хотя генетически они связаны с иконографическим типом “Обители”, где Зосима и Савватий стоят по сторонам от монастырской панорамы. Пример — икона из собрания И. С. Остроухова (ГТГ).

Исходя из этого, можно предположить, что старообрядческие иконы будут выглядеть иначе и им будет свойственна меньшая степень достоверности в силу того, что вид монастыря на новых гравюрах был видом монастыря, уже принадлежавшего их идейным противникам и поэтому они должны были бы избегать использования этих гравюр в качестве образцов. Так ли это?

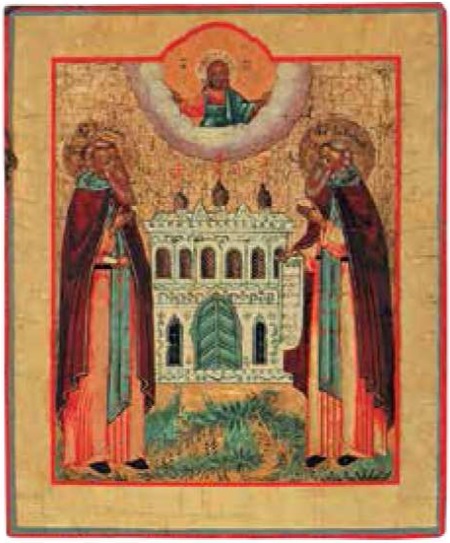

В фокусе внимания нашей статьи две иконы, которые экспонировались на выставке “Аз Аввакум протопоп тако верую”, атрибутированные как поморские и, скорее всего, выговские [“Аз Аввакум протопоп…” 2021:55]. На первой (вторая половина XVIII в.). в полном соответствии с нашими представлениями предположениями о том, к какому типу икон на данный сюжет обратятся старообрядцы, Соловки изображены условно, далекими от реального их вида (рис. 2).

Рис. 2. Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие.

Икона. Вторая половина XVIII в. Выг. Музей русской иконы.

Облик монастыря даже не передан, а только обозначен. Он представлен только изображением белого двухэтажного собора с тремя золотыми главами и со стенами, покрытыми орнаментом. В верхнем его ярусе расположены крупные окна с решетками, через которые как будто виден свет, в нижнем — два темных окна и закрытые двери. Сходство с ансамблем Соловецкого монастыря здесь сводится, в основном, к изображению Спасо-Преображенского собора двухъярусным, каким он является в реальности. Показано также, что собор соединяет с Успенской церковью галерея, намек на формы ее аркады можно увидеть в окнах второго яруса. Преподобные Зосима и Савватий показаны молящимися Спасителю, который представлен в облачном сегменте и благословляет их обеими руками двуперстно. Художественные особенности иконы действительно позволяют думать, что она была написана на Выгу во второй половине XVIII столетия. Облик монастырского ансамбля дан условным, скорее всего, намеренно, поскольку точные изображения Соловецкого монастыря в XVIII столетии были широко распространены на гравюрах и иконах. Причиной такого художественного решения может быть не столько недоступность иконографических материалов, сколько своеобразный культурный эскапизм, сознательное игнорирование натуралистичных образцов, желание показать те древние, истинные Соловки, которые для старообрядцев были потеряны навсегда.

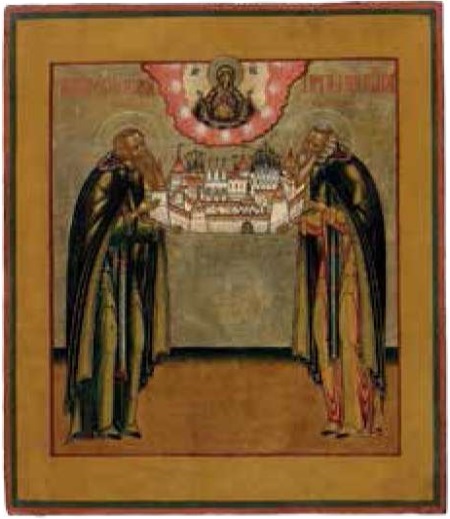

На второй иконе (первая половина — середина XIX в.) преподобные Зосима и Савватий Соловецкие держат в руках модель монастыря. Считается, что такие произведения появляются не позднее второй половины XVII в. Облик Соловецкого монастыря более приближен к реальному и, судя по многим другим признакам, включая белый, подобно бумаге, цвет архитектуры и ее графичность, восходит к печатной графике (рис. 3).

Рис. 3. Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие.

Икона. Первая половина — середина XIX в.

Русский Север, Выг (?). Музей русской иконы.

Обитель изображена с высокой долей достоверности: передана и циклопическая валунная кладка стен, и взаимное расположение монастырских построек. Его вид соответствует облику обители в XVII — XVIII вв. Верно отображена топография монастыря и облик построек в том виде, как они открываются с запада от бухты Благополучия. Представлены валунные стены с надвратной Благовещенской церковью, слева — пятиглавый Спасо-Преображенский собор с дополнительными главками также над приделами, в центре звонница, рядом с ней небольшая Никольская церковь, слева — Успенская трапезная церковь с келарской палатой. Постройки соединяет галерея на высоких арках, предназначенная для того, чтобы переходить из помещения в помещение, не спускаясь на землю, что особенно важно в зимнее время в суровом северном климате. Источником изображения для иконописца, вероятнее всего, послужили гравюры этого периода, и не исключено, что это гравюра Василия Андреева. Подчеркнем, что художественные особенности этой иконы также вполне позволяют считать ее выговским произведением, об этом же свидетельствуют такая деталь, как восьмиконечные кресты на всех главках.

Икона XIX в. такого же извода с довольно верным и подробным воспроизведением архитектуры, также старообрядческая, хранится в музее-заповеднике “Коломенское”, куда поступила из старообрядческой моленной в Токмаковом переулке [Полякова 2006:188-193].

Таким образом, можно заключить, что старообрядцы все же пользовались графическим и иконографическим материалом, который ассоциируется скорее с официальной Церковью. Здесь уместно вспомнить историю бытования гравюры Василия Андреева 1686 г. по рисунку Симона Ушакова, превращенной в коллаж и бытовавшей в старообрядческой среде (ГИМ, колл. Щукина). [См.: Симон Ушаков 2015:424-427]. Раскрашенный коллаж, сделанный из резцовой гравюры, был вклеен в качестве фронтисписа в рукопись “Житие Зосимы и Савватия Соловецких и службы им” 1694 г. Панорама монастыря была вырезана и помещена на уровне груди преподобных, как если бы они держали ее в руках. Часть построек на берегу и вида бухты осталась под ногами преподобных. Такой композиционный ход был сделан для того, чтобы вписать изображение в формат листа рукописи, который был уже, чем гравированный лист. В конце XVII в. эта рукопись, созданная на Соловках, поступила в келейную библиотеку патриарха Адриана, а после его кончины в 1700 г. была отдана в приписанную к Соловецкому монастырю Марчуговскую пустынь в селе Фаустово в Подмосковье. В первой четверти XIX в. рукопись принадлежала купцу И. Д. Матвееву, затем бытовала у староверов Ветки, вероятно, в Лаврентьевском монастыре близ Гомеля (закрыт в 1844 г.). После этого рукопись приобрел Павел Щукин, а в 1905 г. она в составе собрания владельца поступила в ГИМ. Именно к этой гравюре, из которой был сделан коллаж, как установил О. В. Хромов, относилась опубликованная у Ровинского подпись с датой “194 году” и сведениями о том, что рисунок исполнил Симон Ушаков, а резал Василий Андреев.

Конечно, получившееся из видовой гравюры изображение Зосимы и Савватия с моделью монастыря в руках не является первым в своем роде. Подобные иконы существовали независимо от прототипа Ушакова. Но история листа 7194-го, то есть 1685 — 1686 г. показывает, что старообрядческие мастера, особенно в XIX в., пользовались графическим материалом, старинным, но имеющим прямое отношение как раз к официальной церкви. Более того, на Русском Севере этих гравюр должно было быть много, потому что не позднее 1689 — 1690 гг. в монастыре стала работать собственная мастерская для изготовления и печатания гравюр на меди. Следовательно, эти гравюры были доступны всем желающим. Старообрядцы вполне могли ими пользоваться, адаптируя под свои требования: собор мог снова получить шатровое завершение, кресты на всех главах писали строго восьмиконечные, благословляющие жесты персонажей и надписи сохраняли старообрядческие особенности. Не исключено, что вариант вида монастыря, гравированный Василием Андреевым по рисунку Симона Ушакова, как пример самой ранней гравюры, они использовали более охотно, наряду с древними дониконовскими иконами. Синодальная иконография Соловецкого монастыря в графике и живописи развивалась своим путем и эти изображения отличались и от средневековых икон, и от ранней гравюры Андреева. В 1711 г. появилась уже упоминавшаяся гравюра с китами и житийными клеймами в картушах, в 1744 г. — гравюры Зубовых, в 1765 г. — Д. Пастухова, в 1765 — М. Махаева. Тем не менее, образ монастыря, основанный на изображении, заказанном вскоре после проведения церковной реформы и находящийся в русле официального церковного дискурса, оказался полностью включен в старообрядческую иконографию и в таком виде просуществовал очень долго.

1. Другими ранними примерами образа святого места являются иконы “Моление великомученицы Екатерины о народе, с житием” 1530 — 1540-х гг. середины XVI в. из Новгорода и Пскова [Шедевры 2009:364-367; Васильева 2012:362-375], тверские иконы “Преподобные Савватий Оршинский в молении кресту” середины XVI в. и “Обитель преподобного Савватия Тверского со сценами его жития”, исполненная в третьей четверти XVI в. [Иконы 2000:24; Иконы 2007:354-355,.450-455].

2. Бузыкина, Ю. Н. Образ священного града и монастыря в русской живописи позднего Средневековья. Дисс. на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. М., 2011.

3. Например, на выходных миниатюрах рукописей Жития Зосимы и Савватия Соловецких — Вахрамеевской рубежа XVI — XVII вв. и ее копии — Булатниковской, исполненной в 1623 г. (ГИМ, собр. Вахрамеева, 71. Около 1600 г. Л. 231 [Повесть о Зосиме и Савватии 1986]; РНБ. Соловецкое собр. № 175. См. о ней: Мильчик 1980:238-246.)

Список литературы

1. “Аз Аввакум протопоп...” 2021 — “Аз Аввакум протопоп тако верую”. К 400-летию со дня рождения духовного лидера старообрядчества. Каталог выставки (2021). М., “СканРус”. 452 с.: ил.; ISBN: 978-5-904339-23-4.

2. Васильева 2012 — Васильева, О. А. (2012) Иконы Пскова. М.: “Северный паломник”. Т. 1-2. с. 488, ил. ISBN: 978-94431-340-9.

3. Вереш 1980 — Вереш, С. В. (1980). Эволюция облика Соловецкого монастыря по его изображениям. Архитектурно-художественные памятники Соловецких островов. Ред. Лихачев Д. С. М., “Искусство”, 205-230. ISBN: 5-274-01748-7.

4. Иконы 2000 — Иконы Твери, Новгорода, Пскова XV — XVI вв. (2000). Каталог собрания ЦМиАР. Выпуск I. Ред.-сост. Евсеева, Л. М., Сорокатый, В. М. М.: Индрик, с. 416. ISBN: 5-85759-118-X.

5. Иконы 2007 — Иконы XIII — XVI веков в собрании Музея имени Андрея Рублева (2007). М.: Северный Паломник. с. 620. ISBN: 5-94431-203-3.

6. Комашко 2006 — Комашко, Н. И. (2006). Русская икона XVIII века, М.: Агей Томеш. ISBN: 5-91002-001-3.

7. Мильчик 1980 — Мильчик, М. И. (1980) Архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря в памятниках древнерусской живописи. Ред. Лихачев, Д. С., Архитектурно-художественные памятники Соловецких островов. М., “Искусство”, с. 344. ISBN: 5-274-01748-7.

8. Мильчик 2017 — Мильчик, М. И. (2017). Древнерусская иконография монастырей, храмов и городов XVI — XVIII веков. Статьи 1973 — 2017 гг., СПб.: Издательский дом “Коло”. с. 380. ISBN: 978-5-4462-0067-2.

9. Повесть о Зосиме и Савватии 1986 — Повесть о Зосиме и Савватии: Факсимильное воспроизведение (1986). Авт. научно-справочного аппарата: Черниловская, М. М., Попов, Г. В., Журавский, Б. П.; науч. ред. Князевская, О. А. М.: Книга. с. 479.

10. Подписные и датированные иконы 2020 — Подписные и датированные иконы XVI — начала XX века в собрании Государственного музейного объединения “Художественная культура Русского Севера” (2020). Каталог выставки. Ред. Вешнякова, О. Н., Кольцова, Т. М. (ed.), М.: Три квадрата. ISBN: 978-5-94607-246-5.

11. Полякова 2006 — Полякова, О. А. (2006). Архитектура России в ее иконе. Города, монастыри и церкви в иконописи XVI — XIX веков из собрания Музея-заповедника “Коломенское”. Альбом, Б.м.: Базовый элемент. с. 252.

12. Ровинский 1885 — Ровинский, Д. А. (1885). Подробный словарь русских граверов XVI — XIX веков. СПб., Тип. Имп. Акад. наук, Т. 1.

13. Симон Ушаков 2015 — Симон Ушаков — царский изограф: Каталог выставки (2015). Науч. ред. Нерсесян, Л. В. М., с. 528. ISBN: 978-5-89580-092-8.

14. Шедевры 2009 — Шедевры русской иконописи XIV — XVI веков из частных собраний: Каталог (2009) М.: Благотворительный фонд “Частный музей Русской иконы”. с. 592. ISBN: 978-5-904339-01-2.

Об авторе

Ю. Н. БузыкинаРоссия

Бузыкина Ю. Н. — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник

Москва

Рецензия

Для цитирования:

Бузыкина Ю.Н. Образ Соловецкого монастыря на старообрядческих и никонианских иконах. Российский журнал истории Церкви. 2022;3(1S):76-83. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-88

For citation:

Buzykina Yu.N. Image of the Solovetsky monastery on the Old Believers’ and “Niconian” icons. Russian Journal of Church History. 2022;3(1S):76-83. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-88

JATS XML