Перейти к:

Пример современного секулярного духовно-нравственного ориентира для врача: формирование биографии нового типа «святого»

https://doi.org/10.15829/2686-973X-2023-124

Аннотация

В современном образовательном процессе все чаще в программу обязательного постдипломного образования вводятся дополнительные лекции, направленные на развитие личностных качеств врача, повышение мотивации студентов к профессии, на повышение привлекательности образа врача и ученого. Для этого из биографий врачей "прошлого" выбираются некие морально-нравственные ориентиры, которые возносятся в идеал и повторяются в каждой биографической статье без должной профессиональной оценки. Таким образом, мифологизация образа врача среди профессионального сообщества и в массовом сознании является темой отдельного исследования. В статье рассмотрена биография Федора Петровича Гааза, московского врача XIX в., беатифицированного Римско-католической церковью, с позиции формирования биографии нового типа "святого" и примеров новых секулярных духовно-нравственных ориентиров, отличных от традиционно сложившихся церковных признаков святости, а также — при отсутствии тесной связи с религиозным институтом Церкви.

Для цитирования:

Родионова Ю.В. Пример современного секулярного духовно-нравственного ориентира для врача: формирование биографии нового типа «святого». Российский журнал истории Церкви. 2023;4(1):20-53. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2023-124

For citation:

Rodionova Yu.V. An Example of a Modern Secular Spiritual and Moral Guideline for the Physician: Shaping the Biography of a New Type of "Saint". Russian Journal of Church History. 2023;4(1):20-53. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2023-124

Введение

В статье Лебедева В. Ю. и Федорова А. В. (2015) "Мифологизация образа врача в условиях социального освоения и институционализации медицины"1 приводятся примеры изменчивого образа врача, большей частью созданные не среди профессионального сообщества, а общественным мнением об этической и нравственной составляющей современного врача.

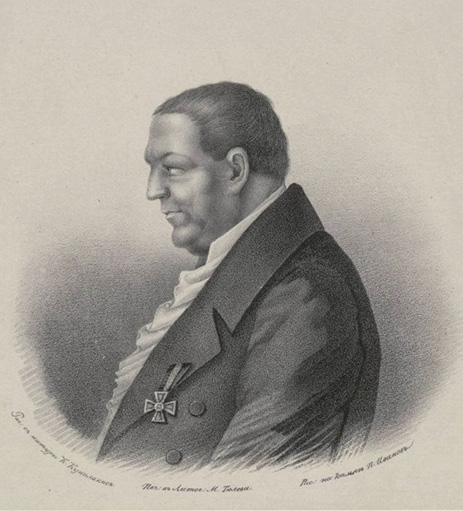

Врачом гуманистического типа представляется образ Федора Петровича Гааза (рис. 1), который до настоящего времени активно поддерживается обзорными статьями исследователей, пишущих на тему истории медицины. Врач такого типа, по мнению авторов статьи, был широко распространен в XVIII — начале XX в. в России, и он, в первую очередь, "врач — человек с большой буквы, а уже потом — хороший врач". "Сложившаяся мифологема характеризуется следующими особенностями: это врач-бессребреник, альтруист, благодетель. Бесплатно лечит, бесплатно раздает лекарства бедноте (либо дает деньги на их приобретение)".

Рис. 1. Федор Петрович Гааз (рис. с натуры К. Кунилакис, рис. на камне И. Иванов). Издание — конец XIX в. Из открытых источников.

Мифологизация образа врача как тема требует отдельного исследования, вместе с тем существует достаточно много публикаций, когда биографические данные о деятельности Ф. П. Гааза пытаются внедрить в образовательную программу под лозунгом "нужно учиться у великих". Вместе с количеством публикаций накапливается и количество фактических ошибок и ложных интерпретаций биографии Ф. П. Гааза.

Возможно, для современного человека не так важно, чем болела девочка — волчанкой или номой, или какое решение принял митрополит Филарет: "отпевать и поминать в православных храмах" или служить один раз обедню о здравии в церкви при тюрьме, однако накопление ложных фактов вкупе с предложением, что "этические убеждения Гааза должны стать элементом программ по биомедицинской этике и курсов по истории медицины в высших и средних медицинских учебных школах"2, обращают на себя внимание и нуждаются в критическом пересмотре и корректировке.

Деятельность Ф. П. Гааза может быть рассмотрена под иным углом, — историческим и богословским, что ставит вопрос, насколько большим может быть искажение образа исторической фигуры, когда в сознание современных российских студентов-медиков и в медицинское сообщество внедряются нравственные идеалы средневековых католических подвижников или нравственные примеры, созданные в контексте текущей политической ситуации?

Более того, смущает тот факт, что обзорная литература по биографии Ф. П. Гааза имеет исключительно светский характер, и создается впечатление, что в первой половине XIX в. и позднее ни Русская Православная Церковь, ни священство, ни общественные организации не вели никакой деятельности, связанной с их непосредственным призванием — помогать несчастным и обездоленным, духовно наставлять и утешать.

Большинство сведений в статьях современных исследователей3 почерпнуты из биографии Ф. П. Гааза, опубликованной Анатолием Федоровичем Кони4, дальше они дополняются историями о том, как сохраняется память о Ф. П. Гаазе и о современном состоянии зданий, которые связаны с его именем.

Таким образом, выбор случаев для описания морально-нравственных ориентиров современными исследователями из документа, созданного более века назад для совсем иных целей, ставит исследовательский вопрос о том, какая часть сюжетов о Ф. П. Гаазе могла являться таким ориентиром во время их создания, во время их вторичной переработки (написания биографии) и в настоящее время, и уже является не вполне понятной или требует специальной образовательной подготовки. Такое исследование важно в контексте истории Церкви, поскольку выявит связь между биографией, написанной для светской аудитории, и историческими фактами, ставшими основой для канонизации.

Феномен биографии/автобиографии

В основе любой биографии лежат некие факты о человеке, которые были кем-то засвидетельствованы или собраны из различных письменных и устных источников (которые тоже обладают биографическим свойством) и интерпретированы составителем биографии.

Биограф собирает определённые сведения (возможно, отсеивает ненужное — со своей точки зрения), которые подтверждают направление мысли, задачу, цель написания его труда. Биограф пишет не для себя, а для определенной аудитории. Характеристика читателей может иметь определенные параметры — узкое профессиональное сообщество, массовый читатель, просвещенное сообщество, умеющее читать, и интересующееся проблемами, затронутыми в труде биографа. В соответствии со своими задачами биограф использует литературные приемы, выделяя тезисы, на которые он хочет обратить особое внимание, зачастую — выделениями шрифта в тексте.

Поэтому перед исследователем уже написанной биографии стоят следующие задачи: выявить автора (или авторов), определить мотивы и намерения, которые им руководили при написании данного труда; обнаружить какие-либо закономерности; установить, каким образом личность биографа влияет на содержание.

Подробно проанализировав обстоятельства, которые повлияли на биографа, определив его мотивы и намерения, можно выявить и облик читателя и, наконец, ответить на главный вопрос — зачем был создан данный труд?

Таким образом, например, в составе житий, которые в большинстве случаев являются сочинениями, написанными биографами, выделяются несколько наслоений: различия индивидуальности и биографии; определение автора, писателя, главного героя и читателя5.

Любой творческий порыв, реализуемый на бумаге, можно систематизировать, выделив в нем ряд черт. Между двумя конечными точками — писатель — читатель, располагается ряд обстоятельств, определить которые можно в процессе анализа текста или исторического окружения, в котором находятся автор и его читатель.

Исследователь получает целостное представление о произведении, получив ответы на следующие вопросы: с какой целью был написан текст? Что послужило мотивом для создания? Чего хотел добиться автор? Какому читателю текст предназначался? Какие поступки должен совершить читатель после прочтения? Однако всегда существует предмет для критики: есть ли различение между определением "реального человека" или описанием "своего собственного бытия"? Поэтому тщательное изучение литературного текста рождает новые вопросы: в чем различие между "автором", "писателем", "пишущим", "рассказчиком" и "главным героем"6.

Первая биография Ф. П. Гааза написана известным российским адвокатом А. Ф. Кони в конце XIX в., третье, дополненное издание вышло в 1904 г. В предисловии к изданию А. Ф. Кони описывает причины, побудившие его собрать сведения о Ф. П. Гаазе в единую книгу, найти свидетельства современников и обратиться к членам семьи. Также А. Ф. Кони изучил основные доступные ему документы, созданные при непосредственном участии Ф. П. Гааза, в которых зафиксированы, отчасти, повседневные результаты деятельности. С этой точки зрения труд А. Ф. Кони является исследовательским и фундаментальным. Все последующие биографии и статьи, посвященные Ф. П. Гаазу, базируются на сведениях, приведенных в работе А. Ф. Кони.

В предисловии к первому изданию (1896 г.) А. Ф. Кони подробно описывает свою мотивацию, побудившую его взяться за труд: в 1890 г. проходил четвертый международный тюремный конгресс, посвященный памяти Джона Говарда (+1790). Речь о заслугах Говарда сподвигла автора обратиться к отечественной истории в поисках биографий людей, которые следовали идеям "английского филантропа", и тот открыл для себя историю о главном враче московских тюремных больниц в 1829-1853 гг. — Ф. П. Гаазе, которая выступала "ярче и привлекательнее, в своей величавой простоте", "совсем забытая в настоящее время личность, в некоторой степени заслоняя собой образ Говарда".

А. Ф. Кони указывает свои источники информации: заметки и воспоминания о Ф. П. Гаазе, разбросанные по различным изданиям, "обзор обширного архивного материала по делам и журналам Попечительного о тюрьмах Общества, рассмотрение рукописей, писем и сочинений Гааза, и сношение с людьми, лично его знавшими или слышавшими о нем от его друзей и близких знакомых".

Первая биография была представлена в 1892 г. на публичных чтениях в пользу голодающих. Потом она была дополнена в очерк и опубликована: появление очерка в печати, по словам биографа, "вызовет к жизни новые воспоминания о человеке, имя и деятельность которого не должны быть оставляемы на жертву забвению". Также биограф пишет, что его труд дал ему возможность "изучить сердечную глубину и нравственную чистоту этого человека во всех проявлениях его трудовой, всецело отданной на служение человечеству жизни".

Автор биографии приносит благодарность врачу Александровской больницы С. В. Пучкову7 и пишет строки посвящения Л. Л. Гиршману8. "Учитель, научи нас трудной науке среди людей остаться человеком, — научи нас в больном видеть своего брата без различия религии и общественного положения, — научи нас любить правду, перед ней одной преклоняться", "…отдавая свои силы и помыслы служению больному брату, не извлекать корысти из несчастья ближнего, не делать ремесла из священного призвания нашего", добавляет он строки из посвящения студентов-медиков 1895 г.

Первую главу своей книги А. Ф. Кони посвящает деятельности Джона Говарда, подготавливая читателя к восприятию биографии Ф. П. Гааза. На основные тезисы главы стоит обратить внимание. Первое — это цитирование высказывания из вступительной речи на конгрессе 1890 г. о Говарде, "великом человеколюбце", "подвижнике добра и справедливости" — "жил как апостол, а умер, как герой". А. Ф. Кони ставит в заслугу Говарду, что тот потребовал изменить отношение общества к преступлению9, наряду со справедливой суровостью закона, на "сострадание к человеку и различение кары и мучения". Также он пишет: "есть избранники судьбы, которые своей деятельностью ставят памятники не одному какому-либо народу, а всему человечеству. К числу таких — отмеченных Богом людей — принадлежал и Говард". Этот пассаж в издании 1904 г. снабжен рисунком: портрет Говарда в солярном круге, в обрамлении колючего терновника и обнаженных человеческих рук, хватающихся за него.

Таким образом, в начальной главе, предваряющей биографию Ф. П. Гааза, явно прослеживается мысль автора, что своими особыми деяниями и моральными качествами можно заслужить признание божественное.

Дела богоугодные и дела милостыни

Папе Иннокентию III (1198-1216 гг.) принадлежит мнение касательно идентификации святости, которая состоит из двух главных элементов — качество жизни и творение чудес: для Церкви воинствующей важны два элемента — сила морального поведения (virtus morum) и сила знаков (virtus signorum), т.е. как осуществлялась добродетельная жизнь и чудеса после смерти. Сила святого над демонами и силами зла должна была подкрепляться весомыми свидетельскими показаниями, зафиксированными юридически, как и опыт исцеления на гробницах святых и безупречная власть (сила) над болезнями и смертью.

К концу XIII в. к основным требованиям папской канонизации — vitus morum и vitus signorum (добродетельная жизнь и творение чудес) прибавляется идеал imitatio Christi. Большее внимание церковные власти начали обращать на свидетельства с описанием праведной жизни святого, чем на чудеса, которые часто ставились под сомнение.

Св. Франциск Ассизский является святым абсолютно новой формации, сочетающий в себе "vita apostolica" и "imitatio Christi" с отношением себя к простому народу, что вступало в конфронтацию с традиционными элементами христианской добродетели. Таким образом, его своеобразная "альтернатива Христу" ломала все предыдущие агиографические схемы.

Так, нищенство становится отличительной чертой, отвечающей нуждам городского населения, а епископальным или королевским святым оставались присущи античные идеалы — затворничества и мученичества.

При использовании агиографических данных как исторического источника следует подразделять информацию на три категории:

- Субъективную оценку святым самого себя, чье послание предназначено для определенной аудитории в определенном месте и временном промежутке;

- Взгляды наблюдателей и друзей, которые свидетельствуют о благочестивой жизни святого и чудесах, и которые выражают коллективную ментальность, согласно потребностям своего времени;

- Агиографическая традиция, литературная коррекция, традиция и топосы.

В этом плане необходимо разделить "богоугодные" действия и дела милостыни, которые совершал Ф. П. Гааз. К первым можно отнести: отправление (посещение) мессы, посещение святых мест, пожертвования на церковные нужды. Однако в биографии практически нет отсылок на совершение подобных действий, но имеется много свидетельств дел милостыни: ежедневная раздача милостыни ("одевая нагих, посещая больных, испытывая жалость к бедным в богоугодных делах10"), разделение своей пищи с бедными (нуждающимися), подаяние одежды неимущим, продажа своих вещей и раздача полученных денег бедным, врачебная деятельность, сострадание к недужным, участие в делах нуждающихся.

Субъективная оценка

В биографии приводится множество цитат из записок и сочинений Ф. П. Гааза и из официальных документов Тюремного комитета, в котором тот состоял. Основной посыл его биографа читателю заключается в следующем: Ф. П. Гааз считал, что такие явления, как преступление, несчастье и болезнь — находятся в тесной связи, что к виновному нужно относиться справедливо, иметь сострадание к несчастному и призрение к больному. Основные группы людей, которым помогал Ф. П. Гааз — это осужденные за разные преступления и члены их семей.

Нужно обратить внимание, что эти люди в большинстве своем были лично несвободными — крестьяне, совершившие преступления, настолько тяжкие, по мнению помещиков, что их нужно было сослать в Сибирь. Причем помещики шли на определенные расходы — они обязаны были оплачивать перемещение ссыльного от своей губернии до Тобольска, а также отпустить с ним его жену и малолетних детей: мальчиков до трех лет, а девочек — до десяти. Беглые, каторжники, раскольники, заложники, утратившие (просрочившие) паспорта, брошенные по пути перемещенные лица и бродяги направлялись в Сибирь за счет государства.

"Он услышал слезные мольбы ссыльно-поселенцев, просивших, как благодеяния, обращения с ними как с каторжными. Он нашел также прикованными к пруту не одних осужденных, но, на основании ст. 120 Устава о ссыльных, т. XIV (изд. 1842 года), и препровождаемых "под присмотром", т.е. пересылаемых административно на место приписки или жительства, просрочивших паспорты, пленных горцев и заложников, отправляемых на водворение в северные губернии (журналы комитета за 1842 год), беглых кантонистов, женщин и малолетних и вообще массу людей, шедших, согласно оригинальному народному выражению, "по невродии" (т.е., говоря словами закона, "не вроде арестантов"). Он нашел также между ними не только ссылаемых в Сибирь по воле помещиков, но даже и препровождаемых на счет владельцев принадлежащих им людей из столиц и других городов до их имений, т.е., вернее, до уездных городов, где стояли имения, причем внутренняя стража вела и их "в ручных укреплениях", — пишет А. Ф. Кони.

Почти каждого из осужденных сопровождала в ссылку его семья или родные, приехавшие попрощаться. Московский тюремный этап был очень важным пунктом: здесь осужденные заковывались в кандалы, прикреплялись к "пруту" и пешком направлялись по Владимирской дороге в восточном направлении.

Еще одним местом призрения являлась московская долговая тюрьма. Плохое содержание должников приводило к болезням, лечили за казенный счет, а когда подходил срок, назначенный за долг, то появлялся новый долг — за лечение, и человека опять сажали в тюрьму.

В деятельности Ф. П. Гааза мы можем выделить очень много ролей, помимо дел, направленных на улучшение условий содержания заключенных, устройство больниц и организацию медицинской помощи неимущим слоям населения. Например, справщика и ходатая, посредника между арестантом и внешним миром, терпеливого слушателя, защитника от бесправия тюремных властей и нежелания тюремных врачей выполнять свой долг в неформальной форме, изобретателя усовершенствований (облегченные кандалы, обшивка кожей винтов, борьба с "прутом") для облегчения страданий, попечителя о продовольствии.

Приведем еще ряд цитат из биографии: "не менее волновали Гааза материальные следы крутых и безгласных расправ с арестантами", "Гааз зорко следил за поведением служащих и требовал от них той любви к делу, пример которой подавал сам", "отношение Гааза к вопросам тюремной статики было менее боевое, чем к вопросам динамики, но и в области "статики" Гааз работал много и плодотворно".

"Я открыл, — писал он комитету в 1833 г., — в диалектике начальников внутренней стражи изречение "иметь присмотр", которое в переводе на простой язык конвойный значит "ковать и содержать как последних арестантов", а по толкованию самих арестантов — значит "заковывать еще строже, чем каторжных".

Таким образом, наряду с заботою о перековке ссыльных Ф. П. Гааз занимался широким диапазоном деятельности по "устранению зла". "Можно без преувеличения сказать, что полжизни проведено им в посещениях пересыльной тюрьмы, в мыслях и в переписке о ней. Чуждый ремесленному взгляду на свою врачебную деятельность, отзывчивый на все стороны жизни, умевший распознавать в оболочке больного или немощного тела страждущую душу, он никогда не ограничивал своей задачи, как это делалось многими при нем и почти всеми после него, одним лечением несомненно больных арестантов. Лекарство стояло у него на втором плане. Забота, сердечное участие и в случае надобности горячая защита — вот были его главные средства врачевания".

В современных биографических статьях присутствует множество цитат, приписываемых Ф. П. Гаазу, но являющихся компиляциями, переходящими из одной публикации в другую без должной проверки цитаты. Например, "самый верный путь, к счастью, не в желании быть счастливым, а в том, чтобы делать других счастливыми. Для этого нужно внимать нуждам людей, заботиться о них, помогая им советом и делом, словом любить их"11. Или фраза личного письма к Норшину по поводу его женитьбы: "Вы знаете мой взгляд на счастье. Оно состоит в том, чтобы делать других счастливыми"12. На что можно ответить цитатой Поля-Анри Гольбаха, опубликованной намного ранее, в 1770 г., и вошедшей в сборники афоризмов: "Таким образом, нравственная обязанность — это необходимость прибегать к средствам, способным сделать счастливыми существа, с которыми мы живем, чтобы побудить их сделать счастливыми нас самих; наши обязанности по отношению к самим себе — это необходимость прибегать к средствам, без которых мы не смогли бы ни существовать, ни обеспечить себе надежное счастье. Нравственность, как и вселенная, основана на необходимости, или на вечных отношениях, вещей"13.

То же самое можно наблюдать и в отношении цитаты из сочинения Ф. П. Гааза, которая была якобы сразу высечена на его могильном камне "Спешите делать добро!", что не подтверждается его биографом14, хотя А. В. Кони и вводит эту фразу как лозунг. Фраза взята из сочинения Ф. П. Гааза "Призыв к женщинам" п. 715 — "они никогда не будут откладывать на завтра то, что могут сделать сегодня. Они будут торопиться делать добро"16. В то же время биографами Ф. П. Гааза забывается первоначальная библейская цитата, а Ф. П. Гааз, судя по его сочинениям, неоднократно цитировал Библию: "доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере" (Гал. 6:9-1017) или "Вы же, братия, не унывайте, делая добро" (2 Фес. 3:13), а также — высказывание св. Франциска Ассизского "Призыв к братьям" "Dum tempus habemus, operemus bonum" (пока у нас есть время, будем творить добро)18.

Истинное отношение Ф. П. Гааза к чувству любви мы узнаем из его сочинения: "так и мы знаем, что одна и та же любовь простирается и к Богу, и к ближнему, вознося дух наш к соединению с Богом и низводя нас в искреннее сообщество с ближним. Любить ближнего силою той любви, которая рождается из мысли о носимом им образе Создателя его и Бога, значит любить тварь единственно ради любви к Творцу ее Богу"19.

Ф. П. Гааз занимался просветительской деятельностью20. Беспомощность несчастных людей в духовном и житейском отношении нужно было восполнять пастырским словом, но по словам А. Ф. Кони, "все сводилось лишь к чисто-формальному отношению духовенства к арестантам, да и то лишь в больших центрах". Поэтому перед тюремными комитетами стояла задача — снабжать арестантов книгами Священного писания и духовно-нравственного содержания. В первые пятнадцать лет было напечатано и роздано 71190 азбук церковных и гражданских, а также раздавались святцы, часословы, Евангелия на разных языках и другая духовная литература. В 1841 г. Ф. П. Гааз на свои средства издал книгу "Азбука христианского благонравия. Об оставлении бранных и укоризненных слов и вообще неприличных насчет ближнего выражений, или О начатках любви к ближним"21. В описании этой книги имеется следующая информация: "главнейший труд и исполнение в сем сочинении принадлежит Духовным Членам Комитета Петру Евдокимовичу [священник Покровский. — Сост.] и Сергею Алексеевичу [протоиерей Владимирский. — Сост.], принимали также в нем участие Протоиерей Василий Иоаннович…".

"Через Москву шли в Сибирь в большом количестве инородцы и иноверцы", у которых не было "возможности услышать слова утешения от духовного лица своей веры и сказать перед ним слово покаяния", поэтому Ф. П. Гааз в 1838 г. ходатайствовал перед гражданским губернатором, чтобы ссылаемых в Сибирь поляков оставляли на неделю в Москве для исповеди и священного причащения.

В биографии Ф. П. Гааза имеется только один эпизод образовательной деятельности. В 1836 г., главным образом на пожертвования, при пересыльной тюрьме была устроена школа для арестантских детей. Остается неизвестной программа обучения, но Ф. П. Гааз "часто посещал ее, расспрашивал и ласкал детей, и нередко экзаменовал их. Он любил исполнение ими церковных гимнов, причем, к изумлению местного священника, совершенно правильно поправлял их ошибки в славянском тексте". Такая характеристика, данная в биографии, еще раз подчеркивает предубеждение местного священника к Ф. П. Гаазу — католику.

Причиной неудач в помощи нуждающимся Ф. П. Гааз называет духовное несовершенство людей: "все говорят не об устранении зла, а о соблюдении формы, но сии формы совершенно уничтожили бы саму вещь. Тюремный комитет войдет в противоречие с самим собой, если, взирая на рыдания ссылаемых и слыша их плач, не будет иметь хотя бы косвенной власти доставлять утешение их страданиям…"22.

Еще одним направлением деятельности Ф. П. Гааза была, непосредственно, врачебная деятельность. В составленной Ф. П. Гаазом инструкции к врачам при пересыльной тюрьме, он в большей степени говорит о видении собственной позиции: "врач, должен помнить, что доверенность, с каковою больные предаются, так сказать, на его произвол, требует, чтобы он относился к ним чистосердечно, с полным самоотвержением, с дружескою заботою о их нуждах, с тем расположением, которое отец имеет к детям, попечитель к питомцам". "Комитет требует, чтобы врач пользовался всяким случаем повлиять на улучшение нравственного состояния ссыльных; этого достигнуть легко, надо только быть просто добрым христианином, т.е. заботливым, справедливым и благочестивым. Заботливость должна выразиться во всем, что относится к здоровью ссыльных, к их кормлению, одежде, обуви и к тому, как их сковывают, — справедливость в благосклонном внимании к просьбам ссыльных, в осторожном и дружеском успокоении их насчет их жалоб и желаний и в содействии удовлетворению их, — благочестие в сознании своих обязанностей к Богу и в заботе о том, чтобы все ссыльные, проходящие чрез Москву, пользовались духовною помощью. Необходимо с уверенностью надеяться, что врач при попечении о здоровье ссыльных в Москве не оставит ничего желать и будет поступать так, чтобы по крайней мере никто из страждущих ссыльных не оставлял Москвы, не нашедши в оной помощи и утешений, каких он имеет право ожидать и по своей болезни, и по лежащему на тюремном комитете долгу, и по мнению, которое русский человек привык иметь о великодушии и благотворительности матушки-Москвы".

Из сказанного выше становится логически понятным, что не только для Ф. П. Гааза, но и для членов Комитета, в котором состояли священники и сам митрополит Филарет, роль личности врача и его служебных обязанностей представлялась шире — врачу вменялось выполнение обязанностей духовного наставника.

Из биографического материала нам известно, что Ф. П. Гааз "особенно почитал" Франциска Сальского23, сочинения которого настоятельно рекомендует почитать своему корреспонденту натурфилософу Фридриху Шеллингу в письме от 31 декабря 1843 г., также мы встречаем упоминание этого святого в сочинении "Азбука христианского благонравия. Об оставлении бранных и укоризненных слов и вообще неприличных насчет ближнего выражений, или О начатках любви к ближним" и завещании, когда Ф. П. Гааз просит передать частичку мощей святого, которая у него хранилась, в Иркутск.

Скорее всего можно говорить лишь о том, что Ф. П. Гааз читал сочинение Франциска Сальского "Трактат любви к Богу"24. Он цитирует его только в контексте размышления о случаях, когда можно допустить гнев25: "благочестивая ревность есть горячность и сильный порыв любви, а посему ревность должна быть руководима благоразумием, ибо в противном случае она преступит границы скромности и приличия" и поддерживает вывод, что "истинная ревность почти незнакома с гневом". Само по себе сочинение св. Франциска Сальского, как указывает во введении переводчик, представляет собой идеальную книгу, которая содержит все ингредиенты, необходимые для духовной поддержки. Содержит, прежде всего, огромное количество наставлений, догматических и моральных, по науке о любви к Богу, принципов и правил о том, как любить и служить Богу, повествует о мотивах духовной (спиритуальной) жизни, дает возможность назвать себя книгой медитаций и книгой молитв. Таким образом, можно только сделать вывод, что Ф. П. Гааз использовал трактат как душеполезное чтение.

Отношения с митрополитом

Митрополит Филарет26 фигурирует в нескольких параграфах биографии А. Ф. Кони, в основном в тех, где он что-либо одобряет, спорит или оказывается пристыженным. Например, Ф. П. Гааз выписал в 1847 г.27 на отдельных листках из Фомы Кемпийского ("О подражании Христу" III, 29) молитву и дал нескольким арестантам перед торговой казнью. Но этот шаг вызвал раздражение со стороны митрополита Филарета. Молитва была заменена.

В биографии А. Ф. Кони осталось воспоминание Д. А. Ровинского28, который был свидетелем столкновения Ф. П. Гааза с митрополитом, председателем комитета, во время одного из заседаний из-за арестантов "в 40-х годах". Филарету "наскучили постоянные и, быть может, не всегда проверенные" хлопоты Ф. П. Гааза за невинно осужденных. "Таких нет, — ответил митрополит, — если человек подвергнут каре, значит за ним есть вина". Но Ф. П. Гааз напомнил митрополиту о Христе, "указывая тем и на чёрствость подобного заявления из уст архипастыря". "Таких вещей Филарету, стоявшему исключительно во влиятельном положении, никогда и никто еще не дерзал говорить". Вставка этого воспоминания в биографию указывает, что Ф. П. Гааз, как некий святой и обличитель, не побоялся противостоять духовному лицу, облеченному высшей властью, защищая невинных. Филарет ответил, что Христос его позабыл и вышел, что еще раз указывает на признание правоты Ф. П. Гааза высшим церковным лицом. Мы видим в этом эпизоде намек на мифологическую сцену, когда некто защищает перед "царем" еще более бесправных и обездоленных, и власть уступает.

Похожий эпизод есть еще в рассказе И. А. Арсеньева, который тоже использует А. Ф. Кони29, о посещении императором Николаем I московского тюремного замка. Ф. П. Гааз на коленях вымаливает помилование дряхлого старика, которого признали годным к отправке в Сибирь, у государя.

"Особенно вызывали сострадание Гааза ссылаемые раскольники", — пишет А. Ф. Кони, давая нам информацию, что раскольники и сектанты следовали по этапу через Москву, некоторые из них были причислены к уголовным преступникам. По законам Российской империи переход в другую веру или деятельность по вовлечению в другую веру приравнивались к государственному преступлению, поэтому по этапу на каторгу в Сибирь шли приверженцы к "масонской фармазонской30, молоканской вере31 и беспоповцы32".

"Люди сии находятся просто в глубочайшем неведении о том, о чем спорят, почему не следует упорство их почитать упрямством, а прямо заблуждением о том, чем угодить Господу Богу"33. Кони пишет, что "такие ходатайства не всегда встречали благосклонное отношение у митрополита, бывшего последовательным и твердым противником всяким послаблений расколу", как и у других власть имущих, в частности, генерал-губернатор постановил комитету больше не подавать записок от Ф. П. Гааза в отношении раскольников.

В 1845 г. Ф. П. Гааз поднимает вопрос об обязанности частого посещения всех мест заключения членами комитета и получает ответ, переданный от митрополита Филарета, о том, что посещение таких мест — желательно, однако не может быть требуемо по справедливости от людей, у которых "с утра до вечера полны руки должностных дел и которым долг присяги не позволяет от сих необходимых дел постоянно уклоняться к делам произволения, хотя и весьма доброго".

В 1853 г. накануне смерти Ф. П. Гааза служащие пересыльной тюрьмы обратились к священнику, отцу Орлову, с просьбой отслужить молебен о выздоровлении. Тот обратился к митрополиту. Филарет дал благословение, более того — сам посетил больного34.

Если опираться только на упомянутые А. Ф. Кони эпизоды, то можно прийти к выводу, что Русская Православная Церковь и митрополит Филарет практически не участвовали в делах милосердия, а всячески им препятствовали. Это является ярким примером того, как письменный труд создается с определенными целями для воздействия на специальную аудиторию. Складывается впечатление, что для аудитории конца XIX в. увлечение "филантропией" (человеколюбием) в секулярном обществе стало привлекательным, что можно экстраполировать и на современное общество, которое тоже больше увлечено поисками примеров деятельности отдельных личностей в отрыве от духовного и церковного культурного наследия.

Собранным А. Ф. Кони эпизодам с участием митрополита Филарета и свидетельству И. А. Арсеньева противопоставляет свой труд "Русская благотворительность: Филарет, митрополит московский и Ф. П. Гааз"35, изданный в 1892 г., И. Н. Корсунский36, который указывает на предвзятость: "Больно и обидно читать следующие, например, строки раньше упомянутого г. Арсеньева: "Я не слышал, чтобы Филарет помогал бедным из своего кошелька, хотя получал огромные доходы и имел уже скопленный значительный капитал". И. Н. Корсунский правильно характеризует образ Ф. П. Гааза, которому тот следовал: "за последние 20 лет своей жизни [он] был совершенным бедняком, одевался в сильно поношенное платье и ездил на паре кляч, с седым как лунь и также бедно одетым кучером, в старом, плохом экипаже". Он также подробно описывает деятельность Ф. П. Гааза в контексте вышесказанного — как именно тот выполнял свою миссию: "За эти последние 20 лет своей жизни он почти вовсе не имел, как имел прежде, врачебной практики между вельможами и богатыми, а ездил на своих клячах только к бедным больным, рассеянным по разным закоулкам Москвы, в места заключения преступников и пересыльных арестантов, в больницы, в полицейские учреждения для справок об арестантах и их семействах, а если бывал и у богатых, и вельмож, у людей знатных и влиятельных, то или с просьбой о пожертвованиях в пользу несчастных, или с ходатайствами за них". Внешняя оценка И. Н. Корсунского совпадает с мыслями А. Ф. Кони: "Чрез это он прослыл, как и действительно был, "другом несчастных", но зато нажил себе и врагов, или если не врагов, то людей, слишком тяготившихся его настойчивостью и назойливостью в этом отношении, называвших его действия "утрированною филантропией", но без обилия восторженных эпитетов: "посвятив с 1829 года всю жизнь свою тюремному делу на началах филантропии Дж. Говарда, Ф. П. Гааз не имел и не питал других намерений, кроме добрых, в отношении к этому делу и не обращал много внимания на то, как об нем думают, но неуклонно и с прежней энергий продолжал свое святое дело, обезоруживая всех своих противников своим, поистине "беспримерным", добродушием. Можно смело сказать, что никто из членов Московского тюремного Комитета не был так искренно и всецело предан своему делу и так неутомимо деятелен, как он". Но И. Н. Корсунский дает собственную, иную, оценку отношений между митрополитом Филаретом и Ф. П. Гаазом:

"Он видел ревность Ф. П. Гааза по тюремному делу, его неутомимую деятельность, его доброе намерение оказать помощь несчастным арестантам не только вещественную, но и духовную, и не мог не ценить в нем всего этого. Но не мог он также не видеть, что эта ревность часто граничила с ревностью не по разуму, выходила из круга деятельности, принадлежавшего ему, как врачу и одному из членов-директоров Московского Тюремного Комитета, становилась утомительною, обременительною для сотрудников по Тюремному Комитету и других лиц, имевших с ним соприкосновение по тому же тюремному делу, — и он не мог не желать некоторого успокоения этой ревности, даже ограничения ее в иных случаях, направления для нее лучшего, нежели какое давал ей сам добрейший Федор Петрович, и т.п.".

И. Н. Корсунский приводит свой эпизод догматического столкновения между митрополитом и Ф. П. Гаазом, который, отметим, являлся прихожанином Римско-католической церкви и "досаждал своими опытами вторжения в чужую область". Ф. П. Гааз составил специальное назидание из Св. Писания и воспользовался особенностью перевода места в Евангелии Библейским Обществом. Однако с точки зрения канонического православного толкования перевод "каждый день бери крест свой" (Лук. 9:23) являлся неточным и мог "подать повод к толкам". Ф. П. Гааз часто "письменно, если не словесно (в комитетских заседаниях), обращался к митрополиту Филарету за разъяснением спорных пунктов в области богословия, за разрешением разного рода богословских вопросов, невзирая на то, что у митрополита Филарета и без него много было дела более важного и близкого к кругу прямых его обязанностей". И. Н. Корсунский делает замечание, что Ф. П. Гааз не довольствовался собственной врачебной деятельностью, а занимался еще и духовной, "был одним из самых ревностных побудителей духовенства к исполнению его обязанностей в отношении к заключенным, причем опять не редко, невзирая на их прямые и ближайшие по приходу и другим обязанностям занятия, требовал от них почти невозможного". Развивая свою идею, И. Н. Корсунский сравнивает деятельность обоих своих героев и показывает митрополита Филарета не менее значимой фигурой. Он пишет, что митрополит "был истинным филантропом и проповедовал человеколюбие (филантропию) даже с церковной кафедры, но только, — повторяем, — человеколюбие (филантропию) истинное, а не утрированное. При всем том митрополит Филарет всегда отдавал должную справедливость и врачебному искусству Ф. П. Гааза, его авторитету в этом деле и вообще в его специальности по части тюремного дела, и его добрым намерениям в самых делах человеколюбия (филантропии) по той же части". "Оба они, — и митрополит Филарет, и Ф. П. Гааз, — очень много сделали доброго по части благотворительности вообще и по тюремному Комитету в частности; оба не щадили ни сил своих, ни здоровья, ни денежных средств для блага меньшей братии; оба отличались ревностью в делах человеколюбия, и т.д. Но нельзя не видеть и значительной разности в свойствах того и другого и в характере, деятельности их. Если Ф. П. Гааз был "сердцем" Московского Тюремного Комитета, то митрополит Филарет был по всей справедливости "умом" его. Ф. П. Гааз, руководясь одним лишь чувством, не редко бывал неразборчив в средствах для достижения целей человеколюбия, не обращал иногда внимания на досужность или недосужность других, по большей части должностных, лиц, преследуя эти цели; будучи врачом по должности и специальности, вторгался иногда в такие области, которые очень далеки были от врачебной практики и от специальной области его познаний, при том часто и тогда, когда вовсе не требовали ни мнения, ни участия его в этих чуждых для него областях. Митрополит Филарет, наученный долговременным и не легким упражнением и опытом тому, чтобы чувства управлять умом и рассудком, строго обдумывал и взвешивал средства, коими могли быть достигаемы благие цели человеколюбия; сам имея множество должностных занятий, умел ценить досуг и время других занятых людей и в этих видах часто на себя самого принимал лишнее бремя труда, лишь бы пощадить труд и время других; в отношении к Тюремному Комитету будучи более врачом душ, нежели администратором он только изредка и по необходимости, ввиду настоятельных просьб со стороны, принимался за то, что выходило из круга прямых его обязанностей, проявляя впрочем и здесь и свой глубокий ум, и меру во всем, и стройность постановки дела. Но это не значит, однако, что и у святителя Филарета не было сердечности в делах Тюремного Комитета. Любовь христианская, искренняя, глубокая, опять объединяет обоих рассматриваемых деятелей на поприще человеколюбия, благотворительности в отношении к страждущим, несчастным, заключенным, арестантам. Мы видели проявления этой любви в деятельности Ф. П. Гааза. Не могли мы не видеть ее проявлений и в слове, и на деле, и у святителя Филарета".

Если И. Н. Корсунский находит причину неудач Ф. П. Гааза именно в его характере, назойливости и непомерных требованиях, то в биографии А. Ф. Кони "враги" Ф. П. Гааза названы более конкретно. Помимо открытия имен тюремных начальников и генерал-губернаторов, он считает, что делам постоянно мешали: бюрократия, немецкое происхождение, недобросовестное и апатичное отношение местных врачей и иных начальств, несправедливые суды. Большая часть пассажей, в которых "несчастный старик" вынужден что-то вымаливать, относится к деятельности комитета, который иногда принимал решения вопреки деятельности Ф. П. Гааза, например, запретив ему освидетельствование пересыльных арестантов.

При отсутствии прямой и жесткой критики крепостного права и осуждения самой практики "ссылки в Сибирь" А. Ф. Кони упоминает несправедливость помещиков и помещиц. Касательно последних он делает замечание37, что тюремный комитет в большинстве случаев имел отношения именно с ними: "иные барышни, возросшие на крепостной почве, почувствовав в руках власть, как видно, быстро забывали и чувствительные романсы, и нравоучительные романы, и поспешно стирали с себя невольный поэтический налет молодости".

Объективная оценка

Ф. П. Гааз был упомянут в произведениях известных классических писателей.

В 1849 г. участники кружка М. В. Петрашевского и их последователи были арестованы по обвинению в деятельности, направленной на "испровержение государственного устройства", "богохуление, дерзкие слова против Священной Особы Государя Императора, представление действий Правительства в искаженном виде и порицание государственных лиц", организации тайного общества, в умысле на испровержение существующих отечественных законов и государственного порядка.

Федор Михайлович Достоевский за участие в преступных замыслах, распространение одного частного письма, наполненного дерзкими выражениями против Православной Церкви и Верховной власти, и за покушение к распространению, посредством домашней литографии, сочинений против Правительства38 был приговорен к четырем годам каторжных работ. Его путь на каторгу пролегал через Москву39, где он, возможно, узнал о докторе Ф. П. Гаазе и впоследствии упомянул о нем в своем произведении "Идиот" (часть третья, глава VI), называя "стариком"40. Его герой рассуждает о единичной милостыне и ее влиянии. Писатель трактует поступки Ф. П. Гааза в свете благотворительности, участия, "доброго дела" — "в какой бы то ни было форме, вы отдаете часть вашей личности и принимаете в себя часть другой; вы взаимно приобщаетесь один к другому", и наконец "вы в состоянии будете бросить громадное семя, оставить миру в наследство громадную мысль…". В произведении Ф. М. Достоевского образ Ф. П. Гааза не возносится к святости, а является примером, как нужно совершать добрые дела и оставлять о себе память.

Также необходимо обратить внимание и еще на одно обстоятельство в жизни Ф. М. Достоевского. Его отец, Михаил Андреевич, с 1821 по 1837 гг. работал врачом в Мариининской больнице для бедных, в доме Достоевских иногда собирались сослуживцы отца, однако в наследии писателя не сохранилось никаких свидетельств о том, что деятельность Ф. П. Гааза как-то обсуждалась в профессиональном сообществе. В "Записках из Мёртвого дома" о повседневной жизни каторжан тоже нет упоминания о Ф. П. Гаазе. Соответственно, Ф. М. Достоевский был незнаком с деятельностью Ф. П. Гааза или не придавал ей значения в контексте помощи заключенным. В сочинении "Записки из Мёртвого дома" вообще дается несколько иной взгляд на каторжан и на их моральную оценку собственных преступлений41. "Конечно остроги и система насильных работ не исправляют преступника; они только его наказывают и обеспечивают общество от дальнейших покушений злодея на его спокойствие".

Еще один известный русский писатель, А. И. Герцен, в главе XII "Былое и думы" высказывается о Ф. П. Гаазе: "Доктор Гааз был преоригинальный чудак. Память об этом юродивом и поврежденном не должна заглохнуть в лебеде официальных некрологов, описывающих добродетели первых двух классов, обнаруживающиеся не прежде гниения тела". В этом произведении доктор предстает "живым", будто писатель сам является свидетелем кратких сценок: "Гааз был несговорчив и, кротко выслушивая упреки за "глупое баловство преступниц", потирал себе руки и говорил: "Извольте видеть, милостивый сударинь, кусок хлеба, грош им всякий дает, а конфетку или апельсину долго они не увидят, этого им никто не дает, это я могу консеквировать из ваших слов: потому я и делаю им это удовольствие, что оно долго не повторится". Герцен оставляет описание внешности и одежды Ф. П. Гааза: "старый, худощавый, восковой старичок, в черном фраке, коротеньких панталонах, в черных шелковых чулках и башмаках с пряжками, казался только что вышедшим из какой-нибудь драмы XVIII столетия. В этом grand gala [парадном костюме (франц.)] похорон и свадеб и в приятном климате 59 северной широты Гааз ездил каждую неделю в этап на Воробьевы горы, когда отправляли ссыльных".

До сорока семи лет (времени приглашения князем Д. В. Голицыным в московский комитет попечительства о тюрьмах) Ф. П. Гааз был успешным врачом и предпринимателем — у него была практика, дом в Москве и суконная фабрика. Хотя, по свидетельству биографа, в его жизни уже случались неудачи, козни завистников и столкновение с государственной системой, но ему благоволили в "высших кругах". Странным на этом фоне кажется замечание биографа, что Ф. П. Гааз "продолжал носить одежду своих молодых лет". К 1853 г. (год смерти) Ф. П. Гааз обратился, "по мнению некоторых, в смешного одинокого чудака". Представляется важным установить некоторые тезисы, которые автор биографии представляет читателю не для описания мыслей, чувств или дел своего героя, а которые живописали бы его со стороны, т.е. когда вы не знаете о человеке ничего, даже имени, но приняв во внимание некоторые признаки, делаете вывод о том, что это за человек. Представим некоторые суждения и впечатления стороннего наблюдателя, в первую очередь А. Ф. Кони.

Во-первых, важна оценка А. Ф. Кони, которую он дает, исходя из собранной информации о Ф. П. Гаазе: "Гааз не принадлежал к людям, которые принимают совет "отойти от зла и сотворить благо", в смысле простого неучастия в творимом другими зле, — его восприимчивая душа следовала словам поэта42: "не иди во стан безвредных, когда полезным можешь быть", "с непоколебимой любовью к людям и к правде вгляделся он в эти картины и с упорной горячностью стал трудиться над смягчением тёмных сторон", "этому труду и этой любви отдал он свое время, постепенно перестав жить для себя", "одинокий в общественной и в личной жизни, забывавший все более и более о себе, с чистой совестью взиравший на приближающуюся смерть… посреди равнодушия общества и враждебных распоряжений, в борьбе с неправдой и ложью"43, "никто не видел его скучающим или предающимся унынию и тоске"44, "сознание необходимости и нравственной обязанности того, что он постоянно делал, и непоколебимая вера в духовную сторону человеческой природы, в связи с чистотой собственных помыслов и побуждений — спасали его от отравы уныния и от отвращения к самому себе, столь часто скрытого на дне тоски", "он систематически и упорно собственным примером служил будущему".

При описании внешнего облика Ф. П. Гааза его биограф использует выражения: "деятельная доброта", "ласковая улыбка", "ровный в обращении", "редко смеющийся, углубленный в себя", "молчалив", избегал большого общества, "в беседе вдвоем любил говорить не о себе, а о них, тех, о ком болело его сердце", "не любил вопросов о себе, сердился, когда при нем упоминали о его деятельности", "чист как дитя", "не мог допустить заботу о себе, а не о них". Таким образом, основными чертами образа Ф. П. Гааза были — скромность, сердечное участие, заботливость о нуждах других людей, а не о себе (virtus morum). О внешнем облике пишет и И. В. Корсунский: "Беспримерная доброта его отражалась и в лице, во взоре и во всех движениях его. Его телесное благообразие вполне гармонировало с красотою его души".

Во-вторых, важным штрихом добродетельного поведения, схожего с описанием жизни святых, является замечание, что Ф. П. Гаазу не давали пожертвований в руки, а клали в задний карман "неизменного" фрака. Фрак и повседневная одежда тоже напоминали рясу святых подвижников: "фрак был истертый45, старые черные чулки, много раз заштопанные, пестрели дырочками".

В-третьих, у Ф. П. Гааза уже была прижизненная слава святого, на которую указывает С. В. Максимов46, который в 1850-1852 гг. учился на медицинском факультете Московского университета: "нам, медикам, имя Гааза было не только известно, но мы искали случая взглянуть на эту знаменитую личность, — и я хорошо помню его наружность, а также главным образом и то, что он уже и тогда был причислен к лику святых и таковым разумелся во всех слоях московского общества"47.

В-четвертых, для жанра житийной литературы интересны строки биографии, посвященные времени накануне смерти Ф. П. Гааза: "он знал, что скоро умрет и был невозмутимо спокоен, ни одна жалоба, ни одно стенание не вырвались из его груди"48. Немаловажным представляется и тот факт, что митрополит Филарет разрешил священнику отслужить обедню за здравие, хотя Ф. П. Гааз был прихожанином церкви Петра и Павла в Милютинском переулке49.

В-пятых, в своем завещании50 Ф. П. Гааз вновь показывает пример vita apostolica: не имея никакой собственности, кроме книг, он желает их продать, разделить сумму на две части и раздать бедным при своей церкви и при больнице. В завещании Ф. П. Гааз пишет: "я все размышляю о благодати, что я так покоен и доволен всем, не имея никакого желания, кроме того, чтоб воля Божия исполнилась надо мною".

Приведенные биографами факты говорят о глубочайшей форме религиозного самоотречения, причем Ф. П. Гааз не стремился к наградам или признанию, он просто действовал в той модели, которая казалась ему наиболее правильной.

Топосы

Для показательности virtus signorum необходим устойчивый набор образов и мотивов, а также сами одинаковые мотивы и ситуации, имеющие сходное словесное выражение. В случае с Ф. П. Газом сложно привести случай, чтобы по его молитве случилось чудо или он испытал видение, о котором узнали бы свидетели. Однако в его врачебной деятельности отмечены удивительные для окружающих факты. За неимением в Москве к середине XIX в. прокаженных51 их заменили другими, не менее опасными, болезнями. Мало кем отмечается факт, что Ф. П. Гааз изначально приехал в Россию, чтобы лечить от трахомы52.

Болезнь появилась в самом начале XIX в., когда наполеоновскими войсками была занесена из Египта в Европу. В русской армии в 20-30-х гг. XIX в. заболело около 80000 человек, в 1823 г. была объявлена эпидемия в Крыму, первые случаи в Петербурге были отмечены в 1832 г. Поэтому совершенно неудивительны награды и высокое положение, которое получил Ф. П. Гааз в первые годы пребывания в Российской империи, как врач, успешно боровшийся с опасным для того времени заболеванием.

Дальше биограф показывает еще одну сторону целительной деятельности Ф. П. Гааза — тот "нередко целовал больного"53, не любил лекарства, а лечил покоем, теплом и душевным состраданием. В лечении предпочитал использовать фонтанель и каломель54, несмотря на то, что медицина продвинулась далеко вперед. Для Ф. П. Гааза нравственная беседа и забота были лучшими лекарствами ("веселое расположение духа, отдых и умеренная диета"55).

В 1848 г. в Москве разразилась эпидемия холеры56, которая "считалась заразительной даже от простого прикосновения"57. Имеется свидетельство, что Ф. П. Гааз не только поцеловал холерного больного, но и по рассказу И. А. Арсеньева "несколько раз садился в ванну, из которой недавно был вынут холерный больной. Слухи об этом, при его популярности в простом народе, распространялись по Москве и производили успокоительное действие". "О нем сохранились потрясающие свидетельства, сообщающие нам факты из его жизни, граничащие с чудом. Одна история рассказывает, как однажды доктор Гааз, не боясь заразиться, поцеловал холерного больного, и тот очень быстро исцелился"58 — пишет уже современный автор для своих читателей.

Ф. П. Гааз не боялся общаться с преступниками, что указывает еще на ряд сюжетов — встреча святого человека и разбойника, моление за разбойника, познание Бога разбойником через принятие своего мучения: "самые тяжкие и закоренелые преступники относились к нему с почтением. Он входил всегда один в камеры "опасных" арестантов — с клеймами на лице, наказанных плетьми и приговоренных в рудники без срока"59. Это замечание А. Ф. Кони, который понимал этот сюжет по-своему: "надо дать почувствовать, что между ним — отверженцем общества — и внешним, свободным миром все-таки есть связь, и что этот мир преклоняет ухо, чтобы выслушать его", получило развитие в следующем современном пассаже: "удивительно, но он не боялся идти к самым падшим, которые были опасны не только своими заразными болезнями, но и своей потенциальной агрессией, непредсказуемостью. В большинстве своем они представляли отбросы общества, к которым у многих и жалости-то нет"60. Таким образом, понимание преступления (и категории преступников) сильно различается у А. Ф. Кони и современных авторов. Кем были те — с клеймами на лице и приговоренные без срока к рудникам?

Во-первых, клеймение с 1834 по 1846 гг. на лицо не ставилось. С 1846 г. на лицо приговоренного к каторге ставилось клеймо "КАТ" (каторжанин), появились клейма "Б" (беглый), "СБ" (ссыльно-беглый), "СК" (ссыльно-каторжный). Во-вторых, рассмотрим по уложению "О наказаниях уголовных и исправительных" от 1845 г.61 статьи, за которые полагалось назначать каторжные работы: О богохулении и порицании веры, Об отступлении от веры и постановлений церкви, О преступлениях против священной особы государя императора и членов императорского дома, О бунте против власти верховной и о государственной измене, О сопротивлении распоряжениям правительства и неповиновении установленным от оного властям.

Смертная казнь заменялась бессрочной каторгой, по особому высочайшему соизволению, и допускалась лишь за важнейшие государственные и карантинные преступления62. Соответственно, тип преступников, с которыми общался Ф. П. Гааз, был совершенно иным, чем представляется современным обществом.

В конце биографии, как и в конце житий, помещены исключительные истории. Первая характеризует некий случай63 "толчка" для нравственного перерождения (как у Жана Вальжана в романе В. Гюго "Отверженные"): один больной украл часы, был пойман, долго беседовал с Гаазом и был отпущен с деньгами и теплыми пожеланиями. О схожем эпизоде также упоминает И. А. Герцен, но в его рассказе больной крадет серебряные приборы. В описании из "Былого и думы"64 имеются некоторые иные мотивы, приписываемые действиям Ф. П. Гааза: "подвергнуть ближнего розгам гораздо больший порок; да и почем знать — может, мой поступок тронет его душу!". Здесь писатель указывает два вида наказаний "испытать стыд" и "испытать вину", и считает, что первое — не способствует нравственному перерождению. А также — мы видим мнение общества, окружавшего Ф. П. Гааза — он тронутый умом, чудак65. Для московского благотворительного общества того времени он не является "святым", его поступки понимаемы, но излишнее милосердие осуждается (или объясняется "необычностью").

Второй эпизод — предваряется "трогательной католической легендой" о Юлиане Милостивом (Странноприимце) в литературной обработке Г. Флобера перед историей с девочкой, пораженной номой66 ("водяным раком"). Ни врачи, ни фельдшеры, ни прислуга, ни мать не могли долго оставаться с нею рядом, поскольку ребенка мучали сильные боли, а рана испускала сильное зловоние. Только Ф. П. Гааз пробыл с больной более трех часов, обнимая, целуя и благословляя. Такие посещения были и в последующие два дня, пока девочка не умерла.

Таким образом, хотя и скудно, в биографии собраны случаи отсутствия страха перед опасной болезнью и примеры ухода за тяжело больными людьми, пораженными неизвестными для XIX в. болезнями, похожими на "проказу".

В заключении обзора биографии Ф. П. Гааза следует обратить внимание на описание дня похорон, на два важных замечания, которые могут указывать на прижизненный культ святости: "тление пощадило его до самых похорон"67 и огромное количество сопровождающих ("на похороны собралось до двадцати тысяч человек, и гроб несли на руках"). Ф. М. Достоевский в своих дневниках68 приводит выдержку письма с описанием похорон, в котором Ф. П. Гааз назван доктором Гиндебургом: "его имя перейдет здесь в потомство, о нем уже сложились легенды, весь простой народ звал его отцом, любил, обожал и только с его смертью понял, что он потерял в этом человеке… Зато хоронили его как святого... Над его могилой держали речь пастор и еврейский раввин, и оба плакали, а он себе лежал в стареньком, истертом вицмyндире, старым платком была обвязана его голова, эта милая голова, и казалось, он спал, так свеж был цвет его лица...". Там же можно найти еще сюжеты дел милосердия: "он, видя, что не во что принять ребенка, снял с себя верхнюю рубаху и платок свой (голова у него была повязана платком), разорвал и отдал"; "бывали примеры, что он оставлял 30 и 40 р. у бедных; оставлял и у бедных баб в деревнях"; "во всех синагогах молились за его душу, также колокола всех церквей звонили всё время процессии". Однако это письмо было опубликовано в 1877 г., спустя почти двадцать пять лет после смерти Ф. П. Гааза, и его можно счесть несколько странным и неточным сочинением, поскольку доктор Гиндебург "84-х лет от роду" и "уже 58 лет как он практикует в М...".

Возрождение памяти и образа Ф. П. Гааза

Ф. П. Гааз был беатифицирован (окончание епархиальной стадии) Римско-католической церковью в 2018 г. В заметке Deutsche Welle69 дается только краткий биографический очерк, в котором отмечается, что "к лику блаженных, как правило, причисляют за совершенные добродетели", однако в тексте указываются только основные факты биографии и перечисляются места или организации, названные в честь.

В 1979-1980 гг. в городе Бад-Мюнстерайфеле, родном городе Ф. П. Гааза, готовились к празднованию двухсотлетия со дня его рождения. К этому времени публикуется труд доктора медицины Антона Хамма70 "Фридрих Йозеф Хаас из Мюнстерейфеля, святой доктор Москвы. Человек, его жизнь и работа". В названии впервые звучит выражение "святой доктор". За тридцать лет до этого в Германии издал книгу о Ф. П. Гаазе только писатель Йоханнес Хардер71, в 1940 г., который был последователем Die Bekennende Kirche72, и, как описано в его биографической статье, занимался в те годы "странствующим служением". Следующее произведение, очень хорошо известное и не раз переиздававшеейся в нашей стране и за рубежом, является литературным (!) по жанру — "Святой доктор Федор Петрович Гааз" (первый год издания — 1984), авторства Льва Зиновьевича Копелева73. Л. З. Копелев, в свою очередь, задумал написать книгу еще в 1976 г. после прочтения биографии А. Ф. Кони, о чем щедро делился со своими немецкими коллегами. В 1981 г. он был лишен советского гражданства и активно занялся просветительской деятельностью. В Бад-Мюнстерайфеле было создано общество74 "друзей Фридриха Йозефа Хааса", а с конца девяностых активно развивались совместные российско-немецкие проекты и была учреждена ежегодная премия имени Ф. П. Гааза, присуждаемая за особые заслуги в укреплении отношений между странами.

Анализируя приветственное слово Паоло Пецци, митрополита диоцеза Москвы от 3 июля 2011 г.75, выложенное на официальном сайте общества, можно сделать вывод, что процесс канонизации Ф. П. Гааза был запущен не с конца девяностых, а с восьмидесятых годов прошлого века, когда его окрестили "святым доктором", и начали активно расширять деятельность по популяризации биографического и литературного материала. П. Пецци говорит: "Православное население Москвы и России поняло этот экуменизм милосердия и ответило ему взаимностью. Оно говорило о Хаасе свято, не обращая внимания на конфессиональную принадлежность…".

При поддержке Кельнской епархии процедура беатификации началась в 1998 г. 6 декабря 2015 г. митрополит Московский П. Пецци подписал Указ об открытии процесса беатификации. Папский совет по новой евангелизации одновременно включил Гааза в группу "Святых года милосердия", предназначенных для духовного сопровождения верующих в "Год милосердия". Канонизация Ф. П. Гааза рассматривалась официальными лицами как "объединительная сила" для верующих всех конфессий, особенно для Римско-католической церкви и Русской Православной Церкви. П. Пецци говорит, что "мост между конфессиями, а также между народами, особенно в Год милосердия, приглашает к тому, чтобы по нему можно было пройти. Мост гласит: никто не исключен из Божьей любви. После встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла на Кубе имя Фридриха Йозефа Хааса могло бы стать символом этой встречи. Евангелие придает Евангелию дополнительный и глубокий содержательный смысл, который признается обеими сторонами".

О Ф. П. Гаазе говорится, что он "посвятил всю свою жизнь, служение и средства самым бедным и несчастным — заключенным, участь которых он хотел облегчить, насколько это было возможно, и сделать их жизнь менее унизительной и несчастной. Не задумываясь о том, справедливо ли было вынесено судебное решение по тому или иному делу, Федор Петрович был твердо убежден, что в каждом из этих несчастных был сам Христос"76. Цитирование обращения П. Пецци очень важно для понимания образа Ф. П. Гааза, который складывался в обществе: "Милосердное служение доктора Хааса позволило ему быть убедительным и верным свидетелем Божьей любви к христианам разных конфессий — как к католикам, так и к православным. В качестве главного врача московских тюрем и члена Комитета тюремного надзора он сделал невообразимо много для облегчения участи изгоев — заключенных. Ради него, убежденного христианина, Христос страдал в каждом из них"77. В человеческих страданиях и боли всегда присутствует Божье милосердие и Христос, продолжает свою мысль П. Пецци, поэтому свидетельство христианского служения можно усмотреть в самоотверженности Ф. П. Гааза, в его известности, любви и почитании в народе. Ф. П. Гааз ясно и чутко читал признаки присутствия Христа в каждом человеческом существе и распознавал знаки, призывающие к христианскому служению — страдание, боль, нужда, болезнь и одиночество. "Могила Хааса на Введенском кладбище в Москве (так называемое "Немецкое кладбище") стала настоящим местом паломничества. Есть свидетельства того, что даже в тяжелые "богоборческие" советские времена поток почитателей Хааса, желавших почтить память "святого доктора", не прекращался"78.

В завершении своей речи П. Пецци говорит следующее: "Люди разных наций и конфессий доверяли ему свои тайные просьбы и умоляли его принять участие в молитве. Мы желаем Божьей помощи и человеческой поддержки отцу Вильфриду Велингу, которому в качестве постулятора в процессе беатификации было поручено провести этот процесс в нашем епископстве. И сегодня мы благодарим нашего Господа милосердного за подарок, преподнесенный в образе Фридриха Йозефа Хааса, московского святого доктора Федора Петровича. Мы склоняем головы перед ним, поминая его и прося Бога о Его скорейшей беатификации — для Божьей славы и благополучия в мире, в котором мы живем"79.

Из речи архиепископа Иоахима кардинала Майснера, размещенной на сайте, от 25 ноября 2003 г. можно также узнать, что "наряду с делами телесного милосердия, в жизни Ф. П. Гааза отчетливо проявляются духовные дела милосердия, а именно — наставлять грешников, учить невежественных, давать правильные советы сомневающимся, утешать опечаленных, терпеливо переносить обиды, с радостью прощать тех, кто нас оскорбляет, молиться за живых и мертвых". Таким образом, перечисляются требования к моральной жизни "новых святых". "Списки подписей, заполненные по месту рождения и в "Доме истории" в Бонне, следует рассматривать как свидетельство почитания многими "святого доктора", а также как знак ожидания скорого провозглашения его беатификации". "Используя множество документов и заявлений о его жизни, которые уже существуют, позвольте внести свой вклад в то, чтобы Фридрих Йозеф Хаасс вскоре будет возведен в чин блаженного". Епископ в своей речи упоминает некоего представителя российской молодежи, принимавшего участие в обмене, организованном Обществом Хаасса, который заявил на торжественном мероприятии, что "Доктор Хаасс — единственный "святой врач" среди придворных врачей царей, но он, прежде всего, он был милосердным человеком. Работа его жизни является убедительным контрпримером, особенно для молодежи нашего времени, контрпроектом против современного материализма, современного эгоцентричного и эгоистичного мышления". "Со всем смирением мы также должны обратить внимание на то, — добавляет епископ, — что с момента своего основания в 1990 году Общество Хаасса оказывает разнообразную гуманитарную помощь в Восточной Европе, особенно в России и Украине, следуя лозунгу "Святого Доктора" "Спешите делать добро".

12 февраля 2016 г. состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Святейшего Папы Римского Франциска на Кубе, о возможности которой упоминает П. Пецци. По итогам была принята так называемая "Гаванская декларация". "Мы не соперники, — говорится в тексте, — а братья: из этого понимания мы должны исходить во всех наших действиях по отношению друг к другу и к внешнему миру. Призываем католиков и православных во всех странах учиться жить вместе в мире, любви и единомыслии между собою (Рим. 15:5)"; "необходим межрелигиозный диалог. Различия в понимании религиозных истин не должны препятствовать людям разных вер жить в мире и согласии. В нынешних условиях религиозные лидеры несут особую ответственность за воспитание своей паствы в духе уважения к убеждениям тех, кто принадлежит к иным религиозным традициям". Это заявление продолжило тенденцию "построения моста" и в отношении памяти о "святом докторе": деятельность и личное духовное мировоззрение Ф. П. Гааза интерпретируются в контексте общих христианских ценностей. Культурный центр милосердия и толерантности носит имя Ф. П. Гааза, а не митрополита Филарета.

К 240-летию Ф. П. Гааза в 2020 г. тоже появились публикации и прошли мероприятия, посвященные его памяти. Причем новая биографическая монография презентуется от издательства Московской Патриархии и написана епископом80. "Во всех своих делах доктор Гааз руководствовался евангельскими заповедями, стараясь творить добро так, как он его понимал. Для многих людей он был нравственным авторитетом и образцом самоотверженного христианского служения ближним. Его путь — это путь деятельной любви, воплощаемый через служение человеку", — пишется в аннотации.

На мероприятии, посвященном выходу книги 23 января 2020 г.81 присутствовали священники, как католические, так и православные. Из высказываний присутствующих необходимо обратить внимание на следующие тезисы: "как известно, для прославления подвижника в католической церкви необходимы свидетельства о чудесах. Но, по словам о. Александра82, не иначе как чудом можно назвать "саму по себе жизнь и служение доктора Гааза", а также то, что книгу о нем написал епископ Русской Православной Церкви". "Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата имеет некоторое отношение к процессу беатификации доктора Гааза… Надеемся, что процесс беатификации скоро завершится, и мы будем счастливы присутствовать на церемонии причисления Гааза к лику блаженных"83. В то же время не предается забвению и не умалчивается деятельность Русской Православной Церкви: "Не случайно он, подвижник католической церкви, был дружен с подвижником Русской Православной Церкви — святителем Филаретом: эти две святые души служили ближним, взаимно поддерживали друга друга и видели друг в друге близких людей". В то же время от имени П. Пецци говорится, что "образ врача-бессребренника очень близок русскому христианскому сознанию" и об этом "свидетельствует и сам факт выхода нового издания: то, что православный епископ обратился к своей пастве с книгой об этом святом человеке".

Священник Джермано Марани заявляет, что "будучи католиком, Ф. П. Гааз с большим почтением и уважением относился к Православной Церкви, любил православное богослужение, а митрополит Московский Филарет, хорошо знавший "святого доктора", в день его кончины велел поминать его во всех православных храмах… Мы сделаем все, чтобы найти свидетельства об исцелении по молитвам святого доктора". "Доктор Гааз — великий христианин, он перешагнул границы конфессий", — сказала Нина Щемелева, председатель московского Клуба друзей Гааза и создатель его мемориальной комнаты.

В контексте статьи интересен факт констатации образа врача-бессеребренника. "Настоящий доктор медицины должен быть настоящим христианином, любить каждого больного, только тогда он сможет понять его болезнь не только глазами, ушами, носом, пальцами, но умом и сердцем. Лечить надо разумно и просто. Главные лекарства — спокойствие и чистота. После хорошей, теплой ванны нужно надеть чистое теплое белье, затем лечь в чистую теплую постель и дышать свежим воздухом. Пища должна быть хорошая, но есть нужно умеренно" — эта цитата Ф. П. Гааза из книги 2019 г. Однако нельзя выводить "мифического" Ф. П. Гааза, адаптируя его биографию под современные потребности этики врача. Например, цитата: "Такие люди, как Гааз, — по словам В. А. Жуковского, — будут во всех странах и племенах звездами путеводными; при блеске их что б труженик земной ни испытал, душой он не падает, и вера в лучшее в нем не погибнет", которая тиражируется в других публикациях, идет со ссылкой на монографию "Московские обыватели"84 и не является проверенной по источнику. В. А. Жуковский в письме к Н. В. Гоголю писал о поете и его современном ему значении85.

Заключение

В биографическом материале о Ф. П. Гаазе необходимо выделить несколько временных периодов оценки его деятельности, отметим — совершенно не принижая значения дел милосердия, совершенных Ф. П. Гаазом, и его влияния на тюремный порядок в отношении ссыльных, проходящих этапом через Москву.

Первый период — это свидетельства современников (из разных слоев московского общества), которые сохранились в официальных документах, записках, литературном творчестве. Сначала Ф. П. Гааз предстает успешным врачом, получающим государственные награды, затем его врачебная деятельность нивелируется в глазах высшего общества, профессиональное прославление переходит к низшим слоям населения, а затем в том возрасте, когда его называют "стариком", его деятельность воспринимается как "чудачество" или "тронутость умом"86.

Ф. П. Гааз ведет себя в модели совершенного бедняка, стремящегося в более ранние годы оказать влияние на систему, а в более поздние — собственной деятельностью показать пример самоотречения ради ежедневных дел милосердия и благотворительности. Его деятельность проникнута глубоким религиозным чувством, не доступным для понимания большинства людей из его окружения.

Врачебную деятельность Ф. П. Гааз оценивает как установление доверительных отношений с больным. Для этого врач должен проявлять чистосердечие, самоотверженность и благочестие, дружески заботиться о нуждах, занимать отеческую позицию, влиять на нравственное состояние. Врач должен чувствовать себя христианином и понимать свои обязанности к Богу в плане оказания духовной помощи и утешения.

Таким образом, можно увидеть два направления в деятельности Ф. П. Гааза, которые тот различал — самосовершенствование в делах милосердия и в изменении отношения врача к больному, т.е. вменение врачу, помимо "дел ремесла", священнических функций (обязанностей духовного наставника), которые всегда были разделены в общественном сознании.

Целью А. Ф. Кони при составлении биографии Ф. П. Гааза в конце XIX в., которую он не скрывает в предисловии, явился поиск людей, которые следовали бы идеям "английского филантропа". Прочтение биографии должно вызвать "к жизни новые воспоминания о человеке, имя и деятельность которого не должны быть оставляемы на жертву забвению", дать возможность "изучить сердечную глубину и нравственную чистоту этого человека во всех проявлениях его трудовой, всецело отданной на служение человечеству жизни". Таким образом, А. Ф. Кони, на примере биографии Ф. П. Гааза, описывает идеи "филантропии" или человеколюбия, которые оказались не понятыми в обществе первой половины XIX в., но "созрели" для понимания обществом конца XIX в. А. Ф. Кони стремится дать пример деятельности отдельной личности, и при этом — в совершенно светском понимании, противопоставляя "бездеятельности" высшей церковной власти, а заодно и "тормозящей и препятствующей" власти чиновничьего болота. Стоит обратить внимание, что А. Ф. Кони всячески избегает упоминать духовные и культурные основы российского общества — и в описании начала XIX в., и для современного ему читателя, они как бы нивелируются масштабом разнообразной деятельности Ф. П. Гааза. В биографию, что примечательно, также вставлены (помимо еще многих других, касающихся дел милосердия и почитания Ф. П. Гааза преступниками и осужденными) сюжеты, составившие долгоживущую "народную" память — о неуязвимости к болезням и о нравственном назидании вору. Все эти сюжеты можно счесть отголосками народной "молвы", которая приписывала Ф. П. Гаазу еще при жизни чудесные свойства и способности.

Современная интерпретация деятельности Ф. П. Гааза, "как моста" между католиками и православными, является искусственным продуктом, предназначенным для процесса канонизации (беатификации). Ф. П. Гааз не принял православия, несмотря на свою долгую жизнь в России и общение с православными людьми, по причине своих личных внутренних установок, взглядов и модели поведения, которые их отражала в полной мере. При этом вновь, при современной интерпретации образа, навязывается образ Ф. П. Гааза как "истинно верный" и затмевающий всю деятельность церковных и светских организаций: наставлять грешников, учить невежественных, давать правильные советы сомневающимся, утешать опечаленных, терпеливо переносить обиды, с радостью прощать тех, кто нас оскорбляет, молиться за живых и мертвых. Эти действия в современном понимании являются признаками святости для организаторов процесса канонизации.

Неудобный факт, что Ф. П. Гааз являлся последовательным католиком в российском сегменте литературы либо не упоминается, либо интерпретируется: в русской медицине якобы произошла рецепция универсальных христианских идей и ценностей87 или производится фантастическая и фактологическая перверсия88.

Образ Ф. П. Гааза, как идеальный образ врача, трактуется "необходимостью обратить все познания и все средства на облегчение страданий, желание такое большое, что граничит с готовностью пожертвовать собой для этой цели, — вот каковы должны быть качества настоящего врача"89, — строками, которые он написал после путешествия на Кавказ в 1810 г. Это — "ранний" Ф. П. Гааз, но в современную профессиональную биоэтику вводятся следующие принципы90: вера в свою работу как в воплощение долга, ответственность за судьбу ближнего, осознание ценности каждой человеческой жизни; осознанное делание добра в духе милосердия и сострадания; развитие своей способности любить больного на реальном и частом проявлении этой любви, т.е. по сути христианские ценности, которые распространяются на всех людей, не только больных или не только врачей.

Ф. П. Гааз к концу своей жизни через глубокое самоосмысление, чтение духовной литературы и повседневные дела милосердия стремился к идеальным христианским ценностям в духе "vita apostolica" и "imitatio Christi", и этот путь проходили многие святые подвижники, однако его нельзя интерпретировать как путь, изобретенный лично Ф. П. Гаазом, создавая из него кумира для подражания, т.е. осуществляя поиск ценностей для современного врача в биографических данных, сохранившихся и интерпретированных в течение двухсотлетней истории. В этом случае врачу атрибутируются духовно-нравственные ценности и модели поведения, созданные не для врачей, а для индивидуумов, вставших на путь самосовершенствования в духе ценностей католических святых нового типа, когда появились различные братства и еретические группы, стремящиеся познать божественную любовь через самоотречение от мирского. И это уникальный случай: Ф. П. Гааз сочетал в себе путь к Христу через дела милосердия и самоотречения от мирской собственности и профессию врача. Лечение больных для Ф. П. Гааза не разделялось с индивидуальным духовно-нравственным совершенством, а было одним из аспектов его деятельности. Если предлагать "модель Гааза" как пример для современных врачей, то это не предполагает занятость врача исключительно профессиональной деятельностью, а заставляет внедрить в свою жизнь весь перечень действий, который должен совершить человек, занятый духовными практиками. Поиск тонкой грани между профессиональной деятельностью врача и ее влиянием на духовный мир пациента необходимо продолжить, избегая подмены понятия роли врачебной деятельности на духовно-наставническую или священническую.

1. Лебедев, В. Ю. и Федоров, А. В. (2015). Мифологизация образа врача в условиях социального освоения и институционализации медицины. Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия, 1, 56-70. EDN TZUHRV.

2. Силуянова, И. В. (2020). Доктор Гааз: "Спешите делать добро". Значение этических убеждений врача в трудных условиях медицинской практики. Медицинская этика, 8(2), 23-26. EDN KYREFY.

3. Например, Лобанов, А. Ю. и Скоблина, Н. А. (2017). Книга "Призыв к женщинам" — духовное завещание выдающегося врача, благотворителя и гуманиста Федора Петровича Газа. Волжский вестник науки, 4-6(8-10), 32-33. EDN YTMLMR; Засухина, В. Н. (2011). Русские врачи-гуманисты (к вопросу об истоках российского типа биоэтики). Ученые записки Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н. Г. Чернышевского, 4(39), 16-24. EDN OEYLSN; Саперов, В. Н. (2014). Доктор Федор Петрович Гааз — пример служения профессии. Здравоохранение Чувашии, 3, 92-97. EDN TVVZCB; Силуянова, И. В. (2020); Кучма, В. Р., Александрова, И. Э., Шубочкина, Е. И. и Курганский, А. М. (2019). Доктор Гааз: "Спешите делать добро". Pallium: паллиативная и хосписная помощь, 3(4), 55-58. EDN YPKZBE; Кучма, В. Р., Александрова, И. Э., Шубочкина, Е. И. и др. (2020). Ф. П. Гааз — Святой доктор, великий гуманист и ученый (К 240-летию со дня рождения). Российский педиатрический журнал, 23(5), 342-347. doi:10.18821/1560-9561-2020-23-5-342-347. EDN ALQEKD; Чижова, Е. А. и Светозарский, С. Н. (2014). Немецкие имена в российской медицине. Архивъ внутренней медицины, 2(16), 74-77. EDN TBEBXV; Волнина, Н. Н. и Стародубцева, К. А. (2021). Рецепция христианских ценностей в жизни и творчестве врачей-гуманистов XIX-XX вв. Общество: философия, история, культура, 12(92), 56-62. doi:10.24158/fik.2021.12.7. EDN LTMMYX.

4. Кони, А. Ф. (1904). Федор Петрович Гааз: Биографический очерк. С портр., 4 факс. Ф. П. Гааза, видом его могилы и 72 рис. Рис. Е. П. Самокиш-Судковской. 3-е изд., доп. СПб.: А. Ф. Маркс, ценз. 184 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. ил. : ил., факс. ; 27; http://elib.shpl.ru/ru/nodes/4985-koni-a-f-fedor-petrovich-gaaz-biograficheskiy-ocherk-spb-tsenz-1904; Кони, А. (2011). Федор Петрович Гааз. Ведомости уголовно-исполнительной системы, 4(107), 33-44. EDN PWKUVV.

5. Родионова, Ю. В. (2020a). Житие Гумилианы де Черки — биография святой нового типа. Российский журнал истории Церкви, 1(1), 57-68. doi:10.15829/2686-973X-2020-1-5.

6. История субъективности: средневековая Европа (2009). Сост. Ю. П. Зарецкий. М., 15. Там же, 21.

7. Пучков Сергей Васильевич (1856-1926) — русский врач и общественный деятель. Главный врач Полицейской (Александровской) больницы. Попечитель Московского городского Братского кладбища. В 1906 г. Сергей Пучков стал главным врачом Полицейской больницы. Благодаря стараниям Пучкова во дворе больницы был установлен памятник её основателю — Ф. П. Гаазу. Сергей Пучков организовал сбор пожертвований на памятник, и он был торжественно открыт осенью 1909 г. Вплоть до самой революции у этого памятника ежегодно проводились детские праздники под названием "У доброго дедушки Гааза". В 1910 г. Пучков выпустил книгу "К характеристике доктора Гааза".

8. Леонард Леопольдович Гиршман (1839-1921) — российский медик, глазной хирург, основатель Глазной клиники Харьковского университета.