Перейти к:

Синодик монастыря Студеница как исторический источник

https://doi.org/10.15829/686-973X-2023-133

Аннотация

Задачей настоящей статьи является раскрытие и анализ содержания рукописного милостинного Синодика, принадлежащего с середины XVII в. одному из важнейших сербских монастырей — Студеница. Наша цель состоит в том, чтобы показать источниковедческую ценность Синодика из Студеницы, в первую очередь, для истории русско-сербских церковных связей. Такие рукописи известны в единичных экземплярах в хранилищах Балканского полуострова и Греции, все они отражают историю отношений России с южнославянскими и другими православными народами юга Европы преимущественно в период правления, преимущественно, династии Романовых. Ценность рукописи состоит в том, что она маркирует начало установления регулярной практики хождений духовенства Студеницы за милостыней в Россию, продолжавшейся столетие. Монастырский Синодик содержит богатый материал по генеалогии многих русских, украинских, сербских и иных семей и фамилий, сыгравших важную роль в исторических событиях юга и востока Европы во второй половине XVII-XVIII вв.

Ключевые слова

Для цитирования:

Белянкин Ю.С. Синодик монастыря Студеница как исторический источник. Российский журнал истории Церкви. 2023;4(3):103-115. https://doi.org/10.15829/686-973X-2023-133

For citation:

Beliankin Yu.S. Synodic of the Studenitsa Monastery as a historical source. Russian Journal of Church History. 2023;4(3):103-115. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/686-973X-2023-133

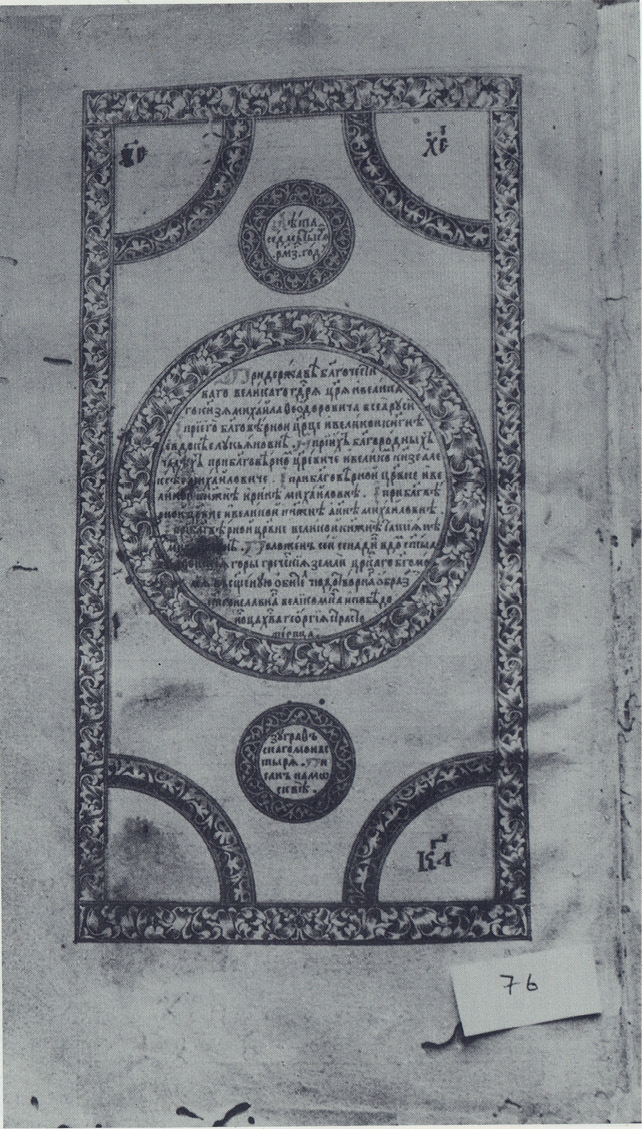

Синодики в XVII-XVIII вв. для индивидуальных или коллективных (родовых и тому подобных) поминовений о здравии и упокоении, заполнявшиеся при сборе пожертвований от поминаемых донаторов, были явлением достаточно распространенным, а сам факт сбора милостыни на русских землях для бедствующих афонских и балканских обителей — традиционным. Многочисленные свидетельства об этом присутствуют в актовых источниках эпохи1, а современные хранилища рукописей содержат подобные памятники. В частности, в болгарcком монастыре Зограф на Афоне в настоящее время хранится Зографский помянник, именуемый "русским". Рукопись, украшенная орнаментами и заставками в характерном "старопечатном" стиле и созданная, судя по качеству и богатству исполнения, в московской Оружейной палате, была изготовлена в Москве около 1639 г., в нее записывались вкладчики и донаторы Зографской обители2 (рис. 1; выходная запись Синодика; описан в каталоге как "Руски Зографски Поменик. Писан в Москва за Зографския манастир"). Еще один пример — Синодик-помянник Великой Лавры, составленный около 1642-1645 гг. также на территории России. В Синодике в общей части поминаются русские великие князья и цари от Владимира до Василия Шуйского, великие княгини и царицы, митрополиты и патриархи вплоть до патриарха Иоасафа, а также перечни боярских и княжеских фамилий 3. Аналогичная рукопись имеется в сербском Хиландарском монастыре на Афоне. Синодик милостинный датируется серединой XVIII в. В нем поминаются русские правители вплоть до Петра II и Елизаветы Петровны, патриархи до Филарета, фамилии семей из т.н. Славяносербии — сербских поселений на территории Слободской Украины 4. Аналогичным образом освещает связи Синая с Россией и Украиной в XVII — середине XVIII вв. милостинный Синодик монастыря вмч. Екатерины на Синае (Sinait. slav. 9b) 5. Кроме того, в Пантелеймоновом монастыре на Афоне сохранился милостинный Синодик 1705 г. (Ризница. № 8). Что касается сербских монастырей, то в настоящее время помимо Синодика Студеницы известен такой же "русский" Синодик XVII в., заметно меньшего объема, монастыря Крка в Северной Далмации 6.

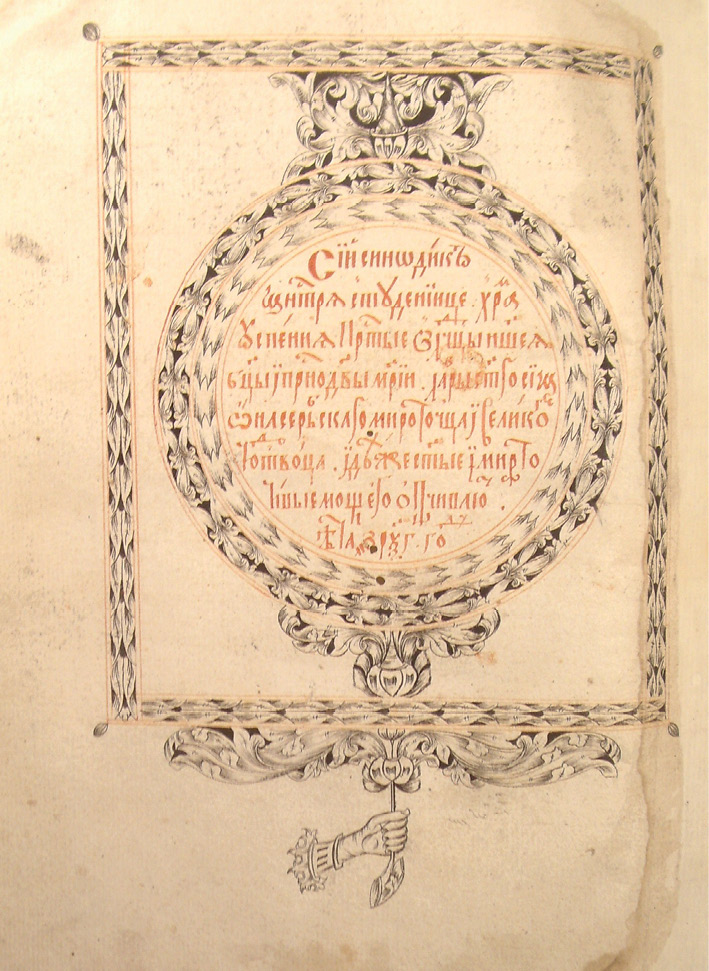

Текст рассматриваемого в статье Синодика монастыря Студеница (Жичская епархия Сербской Православной церкви) ранее не публиковался и не исследовался, он хранится в настоящее время на своем исконном месте, в монастырской ризнице, и представляет собой рукопись in quarto объемом 156 листов в цельнокожаном переплете XIX в., основной почерк — крупный каллиграфический русский полуустав, с приписками многими скорописными и полууставными почерками до второй половины XVIII в. (рис. 2). Судя по основным группам дат в поминальных статьях рукописи, было три периода заполнения Синодика, когда монахи из Студеницы, по-видимому, имели возможность отправиться за милостыней, в XVII в. и первой половине XVIII в., а именно: третья четверть XVII в., начало и середина XVIII в. Следует заметить, что монастырь Студеница — один из важнейших и древнейших в Южной Сербии, а с утратой Косово стал главным духовным центром сербского Православия, поскольку Студеница была заложена основателем сербского государства Стефаном Неманей еще в XII в. Факт изготовления Синодика для Студеницы в Москве неудивителен, учитывая, что по решению царя Алексея Михайловича монастырь получал регулярные денежные пожертвования, то есть царское расположение к гостям из Студеницы было явным, вследствие чего для них, очевидно, изготовили за счет казны милостинный Синодик.

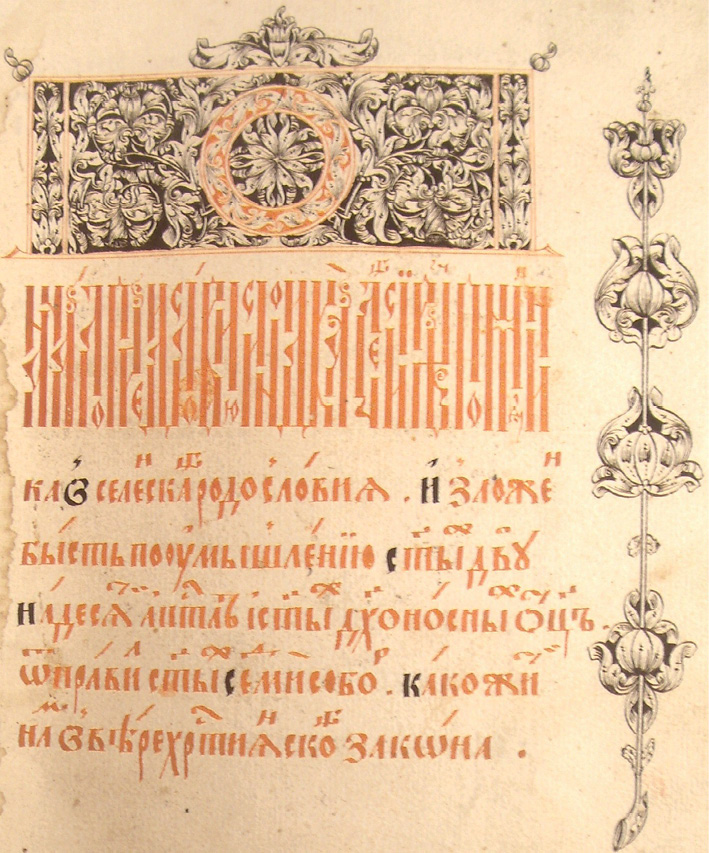

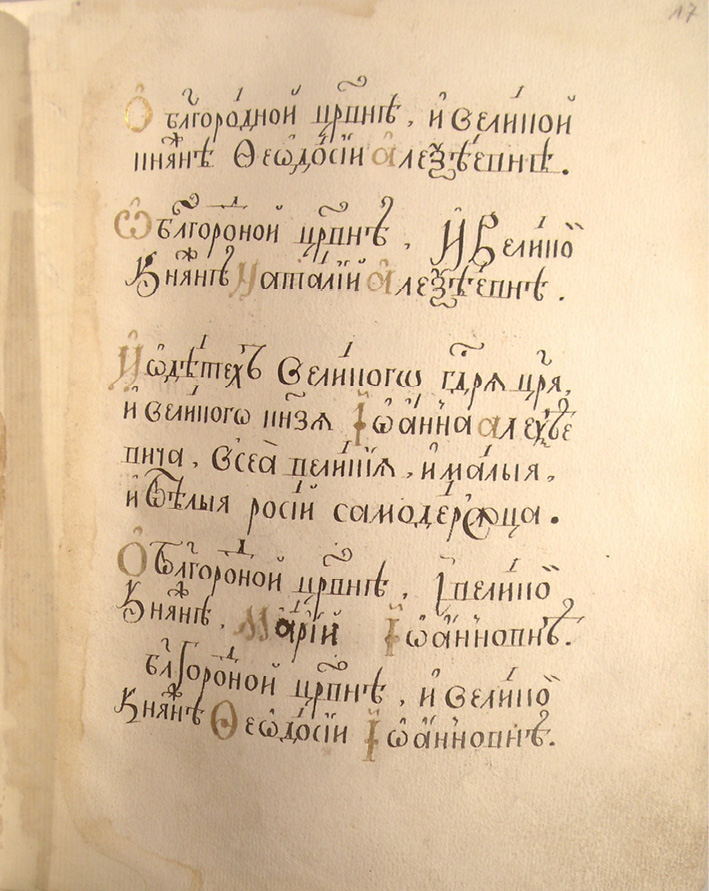

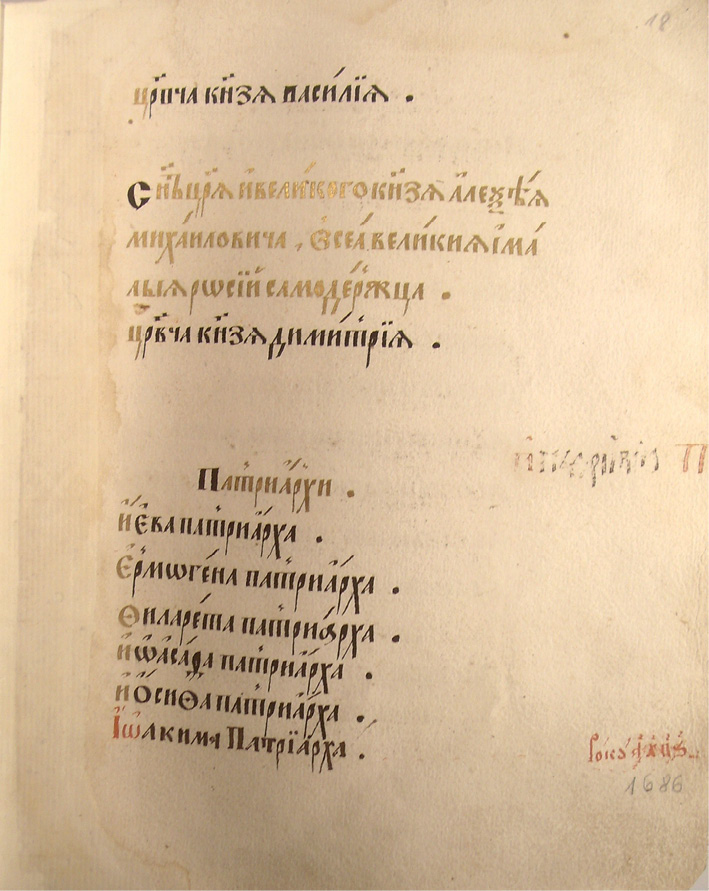

Выходная дата рукописи (рис. 3) прослеживается в орнаментированном рукописном картуше "старопечатного" стиля на первом листе: "Сий Синодик монастыря Студенице храма Успения Пресвятые Богородицы <...> лета 7163". Писцовая выходная запись отсутствует. Таким образом, рукопись была изготовлена в 1655 г., ее появление связано с прибытием в Москву архимандрита Неофита в январе этого года и подачей им челобитной царю Алексею Михайловичу с просьбой о вспомоществовании, поскольку это был первый визит духовенства Студеницы в Москву7. Судя по составу поминаемых персоналий рассматриваемого Синодика, его бытование в существенной мере связано с украинскими землями, через которые по обыкновению лежал большой участок пути сербских просителей в Москву. В самом начале Синодика, вслед за общей предисловной частью поминаются, прописанные золотом, имена дочерей Алексея Михайловича (в частности, сестра Петра I Наталья Алексеевна), а также дети соправителя Петра I Иоанна Алексеевича (рис. 4). Под 1686 г. поминается патриарх Иоаким (рис. 5), при этом имя патриарха Никона в череде поминаемых отсутствует (вероятно, в связи с осуждением Никона восточными иерархами и сведением его с престола). Поминается также скончавшийся во младенчестве царевич Дмитрий Алексеевич и длинным списком — все дети царя Михаила Федоровича, а также род Бориса Годунова.

Рис. 1. Выходная запись русского Синодика монастыря Зограф. См.: Каталог на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора. (1994). София, Рис. 78.

Рис. 2. Синодик монастыря Студеница. Л. 10 об. Выходная запись.

Рис. 3. Синодик монастыря Студеница. Л. 11. Начало основного текста.

Рис. 4. Синодик монастыря Студеница. Л. 17. Поминание детей царя Алексея Михайловича и царя Ивана Алексеевича.

Рис. 5. Синодик монастыря Студеница. Л. 18. Поминание патриархов Московских и всея Руси.

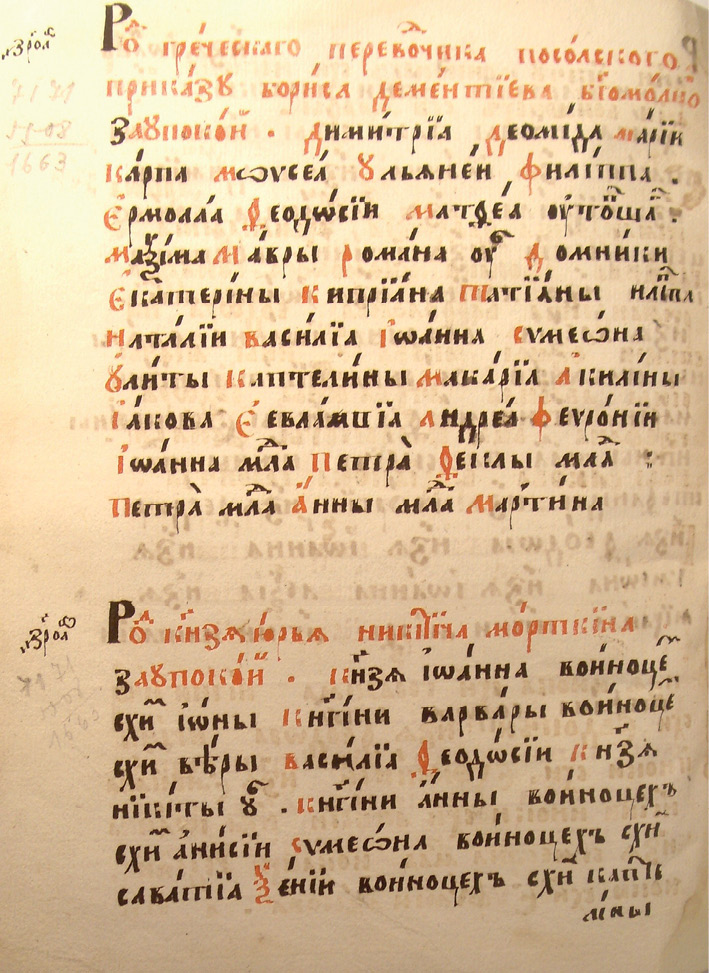

Рис. 6. Синодик монастыря Студеница. Л. 47 об. Поминание рода переводчика Посольского приказа Бориса Богомольцева.

Одним из первых в рукописи зафиксирован род "его пресветлого величества" гетмана Ивана Степановича Мазепы с припиской на поле "писан 1691 [года] месеца иуния 21". В Синодике о здравии записана мать гетмана Марина Мокиевская, бывшая настоятельницей Киево-Печерского Вознесенского монастыря, а в поминании усопших — Адам-Степан Мазепа, отец гетмана и соратник Богдана Хмельницкого. В Синодике также присутствует большая запись на помин рода кошевого гетмана и гетмана Запорожской Сечи Ивана Брюховецкого, сподвижника Богдана Хмельницкого, внесшего большой вклад во вхождение украинских земель в состав России. Имеется поминание родов петровского сподвижника, героя Полтавы, изюмского полковника Федора Владимировича Шидловского, известного участника Северной войны (судя по большому количеству записей с одинаковой локацией, в городах Изюм и Харьков сербские посланники провели изрядное количество времени), а также представителя известной на Слобожанщине семьи, сына основателя города Сумы, полковника и стольника Андрея Герасимовича Кондратьева. Следующим вписан род имеретинского царя Арчила II, который с конца XVII в. постоянно жил в Москве и стал основателем грузинской диаспоры в "царствующем граде". Среди усопших поминаются скончавшийся около 1693 г. его сын Матвей, сын Александр (ум. ок. 1711 г.), Давид и Дарья, также на момент составления записи уже скончавшиеся (1758 г.). В студеницком Синодике встречается и род гетмана Войска Запорожского Ивана Самойловича (запись "року 1685"). В Синодик внесен род Лопухиных, среди которых поминается боярыня Евдокия, которую можно идентифицировать как первую супруга Петра I Евдокию Лопухину, не поминаемую здесь как царица.

Записи в Синодике подчеркивают состав ближайшего круга Петра I, так, в нем имеется запись о здравии одного из самых известных сподвижников Петра I, именитого человека Григория Дмитриевича Строганова, а также одного из крупнейших солепромышленников того времени Григория Федоровича Шустова. В числе родственников Строганова вписаны вторая жена Мария Новосильцева, сыновья, бароны Александр и Николай, его усопшая мать Анна, первая жена Васса. В Синодик внесен род Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина — начальника Монастырского приказа и Печатного двора и ближайшего сподвижника Петра I. Интересно, что среди поминаемых в роду князя Михаила Яковлевича Черкасского — "царь" Симеон Бекбулатович, "во иноцех Стефан", "царствовавший" по велению Ивана Грозного, а также отец князя Михаила Яков, его сын Петр, с которым Михаил Яковлевич по указанию Петра I воеводствовал в Тобольске, его жена Марфа. Кроме того, отдельной статьей в Синодике за 1663 г. записан отец Михаила Яков Куденетович Черкасский. Многие синодичные записи датируются в приписках на полях и в тексте "7212" годом, т.е. 1703/04 гг., и "7171" годом (1662 г.), что, по всей видимости, свидетельствует о хождениях за милостыней монастырской братии в указанные периоды, в процессе которых и совершались индивидуальные и групповые записи донаторов в изучаемый кодекс. Действительно, архимандрит Неофит посетил Москву второй раз именно летом 1662 г. и получил разрешение от царя Алексея Михайловича приезжать за милостыней раз в пять лет. В Синодике помянут и Борис Петрович Шереметев — правая рука Петра I, генерал-фельдмаршал и герой Северной войны, с упоминанием упокоения его жены Евдокии Чириковой. На листах Синодика нам встречается имя Петра Ивановича Прозоровского — крупного государственного деятеля, наставника Петра I, "дядьки" царя Иоанна Алексеевича. Надо заметить, что Синодик Студеницы представляет собой прекрасный источник по просопографии и генеалогии первых лиц петровской эпохи, содержащий достаточно подробные росписи родов и семей, даты поминаний etc., т.е. даже более точную информацию, чем могли сохранить актовые источники.

Большая часть записей Синодика, несмотря на писцовую дату, относится к последней четверти XVII — первой половине XVIII в. и в большой мере отражает исторический контекст конца правления Алексея Михайловича и весь период эпохи Петра I в широком смысле. Так, в Синодике записан дьяк Козьма Никитич Нефимонов — дипломат, готовивший договоры России с Австрией и Венецией в 1697 г., полковник Войска Запорожского Войца Сербин, активный участник политических событий на Украине в последней четверти XVII в.; представители родов Нарышкиных (в т.ч. дядя царя Петра I, глава Посольского приказа Лев Кириллович Нарышкин), Хованских, Прозоровских, Хворостининых, Трубецких, Бутурлиных, Одоевских, Елизаровых, Салтыковых, Мусиных-Пушкиных, Урусовых, Долгоруковых, Щербатовых, Шереметевых, Львовых, Плещеевых, Барятинских, Стрешневых, Кольцовых-Мосальских. Здесь же указаны: дядька Петра I Борис Алексеевич Голицын; род одного из главных придворных книжников и поэтов последней четверти XVII в. Кариона Истомина (поминание иерея Тита, схимонахини Елены, Гавриила, Анны, иеросхимонаха Феофана, монаха Софрониа, Сильвестра); род гетмана Войска Запорожского Даниила Апостола, полковника Миргородского (запись 1730-х гг. и явно прижизненная, поминаются среди прочих сам гетман и его жена Ульяна). Даниил Апостол, как известно, вместе с гетманом Мазепой перешел на сторону шведского короля в Северной войне, однако с момента очевидных неудач Мазепы вернулся на службу Петру I.

Наиболее ранняя запись относится к 1655 г. (т.е. времени появления Синодика — род дипломата боярина Григория Гавриловича Пушкина) и 1662/63 гг. (посвящена роду князя Даниила Степановича Великогагина, известного своей деятельностью на Левобережной Украине). Кроме того, в рукопись внесен целый ряд представителей духовенства из великорусских и западнорусских земель, которым удалось "записаться" в Синодик и внести пожертвования, в их числе члены братии и фамилии Ахтырского Благовещенского, московского Симонова монастыря, Кирилло-Белозерского монастыря, московской церкви Николая Чудотворца в Котельниках, Троице-Сергиева монастыря, епископа Мстиславльского и Оршанского, Молченского монастыря в Путивле, митрополита Рязанского и Муромского Авраамия, митрополита псковского Маркелла, Думницкого монастыря, Иоанна архиепископа Черниговского, Исаии митрополита Нижегородского и Алатырского, митрополита Иустина (Базилевича) Белгородского и Обоянского, московского Успенского собора. Периодически на полях листов встречаются детали вкладов: "дал вклад книгу Обед душевный [Симеона Полоцкого] и 2 рубли дал", "дал вкладу ризы патрахильные поручи", "даден пояс един сребрян и позлащен с камением украшен".

Из других представителей высшей аристократии в Синодике встречаются записи о крестном отце Петра I князе Алексее Никитиче Трубецком, участнике Конотопской битвы и военных действий на Украине; сыне Дмитрия Пожарского Иване Дмитриевиче Пожарском; участнике Смуты боярине Федоре Семеновиче Куракине; патриаршем ризничем иеродиаконе Филарете (с пометой "дал вкладу Чиновник", вероятно, московское издание "Архиерейского чиновника" 1677 г.); окольничем и знаменитом фаворите царя Алексея Михайловича Федоре Михайловиче Ртищеве (запись 1663 г.). В Синодике, что примечательно, среди прочих, поминается род известного книжного справщика Московского Печатного двора Иосифа Белого8. В Синодике записаны знаменитые украинские церковные деятели той эпохи: Иннокентий Гизель, архимандрит Киево-Печерской Лавры, осыпанный благодарностями царя Алексея Михайловича, автор хорошо известного "Синопсиса"; а также наместник Киево-Печерской Лавры, автор многочисленных церковных сочинений, сподвижник Гизеля Антоний Радивиловский.

Ценность представляет и большая запись о поминовении под 7171 г. известного "греческого" переводчика Посольского приказа Бориса Богомольцева (рис. 6) 9. Запись за 1686 г. (в этом году состоялся очередной визит в Россию просителей из Студеницы) перечисляет родственников Василия Кочубея, легендарной фигуры, казненного за якобы ложный донос на гетмана Мазепу, который вскоре действительно изменил Петру I в войне с Карлом XII. Следующие герои петровской эпохи — Алексей Семенович Шеин — участник Крымских и Азовских походов кон. XVII в., генералиссимус, расследователь стрелецких бунтов (запись посмертная, т.е. после 1700 г.); и думный дьяк Емельян Украинцев, выдающийся дипломат, посол в Европе и Турции, глава Посольского приказа (прижизненная запись 1663 г.).

Вторую половину Синодика занимают поминания, имеющие местные балканские корни. Так, наиболее тожественная орнаментированная запись сделана о поминовении родственников Иоанна, епископа Карансебешского Темишварского баната (Румыния), от 1753 г., она заверена его собственноручной подписью.

Синодик монастыря Студеница является не только достаточно редким бытовавшим в Сербии рукописным памятником эпохи османского угнетения, ставшего ключевой причиной "хождений" греческих и южнославянских православных в пределы последнего православного царства — Московского государства, но и содержательным источником по восточноевропейской внешнеполитической повестке конца XVII — начала XVIII вв., русско-украинским отношениям, отраженным в рассмотренном памятнике в достаточной полноте через поминаемых исторических персоналий и отдельные их группы, участвовавшие в событиях от присоединения Гетманщины к России в середине-второй половине XVII в. до победы в Северной войне и образования Российской империи в первой-второй четверти XVIII в. Кроме того, историческая география записей в Синодике, благодаря повторявшимся в них от раза к разу населенным пунктам, городам, монастырям etc еще раз показывает традиционный маршрут всех путешествий славянских и греческих просителей и паломников в Россию — через Балканский полуостров, Румынию, Украину и западные русские земли — в Москву (далее маршруты могли варьироваться в пределах Центральной России). Студеницкий синодик, изначально возникший судя по всему на основании царского распоряжения, весьма неординарен по "личному" составу записанных в него персоналий, поскольку в нем зафиксирована в большой мере военная, политическая и церковная "элита" эпохи, охотно желавшая внесения в этот помянник, что отличает его от других подобных синодиков-помянников, рядового характера и с более предсказуемым содержанием, имеющих лишь локальное значение.

1 Крамер, А. В. (2011). Раскол Русской Церкви в середине XVII в. СПб.: Алетейя, 22-52.

2 Каталог на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора. (1994). София, (77), 63.

3 Турилов, А. А., Мошкова, Л. В. (2016). Каталог славянских рукописей Афонских обителей. Белград, 387.

4 Каталог славянских рукописей…, 386.

5 Altbauer, M. (1992). An East-Slavic Sinodik from the Sinai. Köln; Weimar; W.

6 Богданович, Д. (1982). Инвентар ћирилских рукописа у Jyгославиjи (XI-XVII века). Белград, 82.

7 Православные монастыри. Путешествие по святым местам. [Монастырь Студеница] № 39/2007. С. 26.

8 О нем: Крылов, Г. прот. (2009). Книжная справа XVII века. Богослужебные Минеи. М.

9 О нем: Оборнева, З.Е. (2017). Переводчик Посольского приказа Борис Богомольцев. Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 1, 50-61.

Список литературы

1. Каталог на славянските ръкописив библиотеката на Зографския манастир в Света гора. (1994). София, CIBAL, 63 с.

2. Турилов, А. А. Мошкова, Л. В. (2016). Каталог славянских рукописей Афонских обителей. Белград: Чигоja штампа, 387 с.

3. Богданович, Д. (1982). Инвентар ћирилских рукописа у Jyгославиjи (XI-XVII века). Белград: САНУ, 82 с.

4. Крылов, Г., прот. (2009). Книжная справа XVII века. Богослужебные Минеи. М.: Индрик.

5. Оборнева, З. Е. (2017). Переводчик Посольского приказа Борис Богомольцев. Древняя Русь. Вопросы медиевистики. М.: Индрик, 1, 50-61.

Об авторе

Ю. С. БелянкинРоссия

Белянкин Юрий Сергеевич — зав. сектором изучения особо ценных фондов Центра по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе

Москва

Рецензия

Для цитирования:

Белянкин Ю.С. Синодик монастыря Студеница как исторический источник. Российский журнал истории Церкви. 2023;4(3):103-115. https://doi.org/10.15829/686-973X-2023-133

For citation:

Beliankin Yu.S. Synodic of the Studenitsa Monastery as a historical source. Russian Journal of Church History. 2023;4(3):103-115. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/686-973X-2023-133

JATS XML