Перейти к:

Практика и традиция палестинской сакральной татуировки среди русских православных паломников во 2-й половине XIX – начале XX вв.

https://doi.org/10.15829/2686-973X-2024-156

Аннотация

В статье впервые в истории изучения русского православного паломничества рассматривается традиция паломнической татуировки в Иерусалиме у православных паломников и путешественников из России. Изучена практика татуирования русских православных паломников в Палестине, а также вектор складывания традиции нанесения паломнической татуировки во 2-й пол. XIX – нач. ХХ вв. Анализируются каналы распространения информации о паломнической татуировке среди потенциальных паломников, упоминания об этой традиции в периодической печати и в травелогах. Исследователем привлекается корпус малоизвестных источников, в которых описываются места встречи русских путешественников и паломников с татуировщиками, процесс нанесения татуировок и варианты таких татуировок. Делаются выводы, насколько массовой была практика сакральной татуировки, освящаются признаки трансформации практики в традицию в нач. ХХ в., анализируются умолчания о бытовании такой традиции в русскоязычной литературе. Также в работе приводится обзор упоминаний о практике татуирования русских православных паломников в исследованиях по истории татуировки.

Для цитирования:

Бокатов А.Ю. Практика и традиция палестинской сакральной татуировки среди русских православных паломников во 2-й половине XIX – начале XX вв. Российский журнал истории Церкви. 2024;5(3):25-47. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2024-156

For citation:

Bokatov A.Yu. The practice and tradition of Palestinian sacred tattooing among Russian orthodox pilgrims and travelers to Palestine in 2nd half 19th — early 20th cc. Russian Journal of Church History. 2024;5(3):25-47. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2024-156

Введение

О традиции европейских паломников-христиан делать в Святой земле татуировки с сакральным сюжетом известно довольно давно: самые ранние упоминания татуирования паломников-христиан относятся к середине XVI–XVII вв.1, а рыцарей-крестоносцев — в конце XV в.2 Чаще всего речь идёт о татуировке с символикой в виде иерусалимского креста (рис. 1). В поле зрения историков, этнографов и антропологов паломнические татуировки систематически попадают с начала XX в. в связи с упорядочиванием знаний об искусстве украшения тела подобного рода изображениями 3. При этом одним из первых трудов, упоминавших случаи татуирования европейских паломников в Палестине, является изданный в Вене в конце XVIII в. "Библейская археология" Иоганна Яна. В нем об этой традиции упоминается довольно обобщённо, в рамках картины бытования нравов в регионе, однако даётся внушительный корпус ссылок на известные тогда источники 4.

Рис. 1. Рисунок татуировки в виде иерусалимского креста с монограммой и датой. Татуировка принадлежала Уильяму Литгоу (William Lithgow), совершившему паломничество в Иерусалим в 1612 г., рисунок помещён в его дневнике 5.

Множество авторов исследований русского православного паломничества, равно как и сами паломники и путешественники, перечисляют различные священные и памятные предметы и реликвии, привозимые со Святой земли, но крайне редко среди них мы встречаем упоминания о татуировке. Тем не менее, собранные свидетельства говорят о том, что практика татуирования христиан была известна на территории Российской империи и имела определённый вектор развития в паломнической среде.

Сразу стоит оговориться: в России практика фиксации знаков на теле в виде татуировки долгое время существовала только как принудительная мера. Речь идет о введённых Петром I клеймении преступников 6 и клеймении рекрутов (эта практика использовалась некоторое время, но не прижилась) 7. Слово "татуировка" как уточняющий франконизм tatoué, поясняющий термин "наколотые узоры", встречается в "Воспоминаниях" Ф. Булгарина (1849 г.) 8, однако более массово используется в лексиконе публикаций с середины 1880-х и употребляется наравне с терминами "знак" или "печать".

В конце XIX — начале XX вв. фиксируется популяризация татуировки в России. В частности, так называемой морской татуировки, распространение которой отмечено в портовых городах. А. Синклер в публикации 1908 г. говорит о популярности татуировки в Астрахани среди моряков и ремесленников, а Д. В. Фибих вспоминает, как в 1915-м г. в Севастополе "...вообще татуировка в моде, как в моде всё морское" 9. В 1907 г. Управление Главного врачебного инспектора МВД официально разрешило дворянину Е. П. Вахрушеву заниматься татуированием в Петербурге 10. Чуть ранее, в 1894 г., журнал "Исторический вестник" публикует мемуары М. Ф. Каменской, в которых, помимо прочего, рассказывается о легендарном графе Фёдоре Ивановиче Толстом, татуированном во время кругосветного плавания с И. Ф. Крузенштерном 11. Пожалуй, самым именитым русским — носителем татуировки в конце XIX — начале ХХ вв. является великий князь Николай Александрович (позже царь Николай II), татуированный во время своего визита в Японию в 1891 г.12

В данный тренд популяризации вписывается также и сакральная паломническая татуировка из Палестины. С 1870-х гг. о палестинской татуировке появляются сообщения в периодических изданиях. С середины 1880-х гг. подробные рассказы очевидцев о христианской паломнической татуировке можно встретить в травелогах путешественников.

История бытования сакральных татуировок в среде русских православных паломников в Иерусалим исследователями практически не прослеживалась. Вкратце данный вопрос освещался в рамках работы автора над коллективной монографией "Воображая Палестину: Святая земля и русская идентичность в XIX — нач. XXI вв." 13, вышедшей в 2021 г. Однако в упомянутой монографии сюжет о палестинских (иерусалимских) татуировках у русских православных паломников был лишь пассажем в составе рассказа о паломнических евлогиях, привозимых путешественниками из Святой земли.

В данной статье мы рассмотрим тему сакральной паломнической татуировки более пристально; обозначим факторы, влиявшие на формирование традиции палестинской (иерусалимской) татуировки с сакральным сюжетом, и закреплявшие её в сознании потенциальных паломников, подробно остановимся на описаниях зафиксированных случаев татуирования русских паломников в Палестине, оставленных наблюдателями, а также проследим эволюцию этой практики в сторону традиции. Отдельное внимание будет уделено вопросу, почему сакральная татуировка зачастую не попадала в фокус авторов травелогов или рассказы об этой традиции сознательно не упоминались цитирующими.

* * *

Основная часть паломнических евлогий Святой земли имеет свои аналоги в святых местах внутри России: это мощи святых, образа, крестики, чётки, медальоны, ампулы с водой святых источников, земля со святых мест и т.д. Сакральная татуировка — евлогия, не имеющая своего "внутрироссийского" аналога. Соответственно, узнать о ней можно было или совершив паломничество (путешествие) в Иерусалим, или увидев такую татуировку у совершивших паломничество, либо же услышав (прочитав) свидетельство такого очевидца. Отсюда можно вывести два основных фактора, влиявших на распространение информации о существовании практики татуирования паломников-христиан в Святой земле: живые очевидцы-носители и письменные свидетельства. Именно эти "фактор очевидца" и "фактор текста" мы и рассмотрим в рамках данной статьи.

Любопытно, что очевидцами, транслирующими информацию о христианских татуировках в Святой земле на территории России в рассматриваемый период, являлись не только русские православные паломники. Довольно заметную роль в этом процессе играли православные армяне, путешествующие по русским губерниям в качестве сборщиков милостыни на палестинские святыни.

Комплекс же литературных свидетельств о палестинских татуировках рассматривается нами в рамках двух групп источников, а именно российской церковной и светской печати 2-й половине XIX — начале ХХ в. По характеру подачи информации, формирующей представление российских читателей о палестинской татуировке, письменные свидетельства в этих двух группах можно условно разделить на следующие категории.

- Упоминания о существовании традиции татуировки у народов, населяющих Палестину. Самая общая информация, без конкретики относительно паломников, довольно часто встречается в церковной печати и периодически цитируется.

- Упоминания авторов о существовании традиции паломнической татуировки среди европейских паломников-христиан. Относится, в первую очередь, к переводной литературе или к публикациям, цитирующим европейскую литературу.

- Задокументированные свидетельства о мнимых сборщиках милостыни на палестинские святыни, в качестве доказательства демонстрирующих сакральные палестинские татуировки или символы, выдаваемые за таковые, встречаются в церковной периодике.

- Свидетельства о татуировании русских православных паломников в Иерусалиме от первого лица — упоминания о татуировании русских православных паломников от сторонних свидетелей этого процесса или от самих носителей татуировки.

Каждая из категорий сыграла определённую роль в формировании представлений русских православных паломников (в том числе потенциальных паломников) о практике палестинской татуировки. Обратимся к более детальному рассмотрению всех перечисленных факторов.

Упоминания о татуировании христиан на Ближнем Востоке в русскоязычной литературе до 1870-х гг.

Данные о том, что до середины XIX в. русские паломники в Палестину в массе своей знали о практике татуирования паломников-христиан в Святой земле крайне скудны. Хотя врач и путешественник Александр Васильевич Елисеев, давший подробнейшие описания быта русских паломников в Иерусалиме начала 80-х гг. XIX в., утверждал, что в среде паломников с территории Российской империи паломническая татуировка носила название "Иерусалимская печать", а её нанесение являлось традицией. "Недаром в прежние времена до тех пор не верили страннику, что он побывал в Святой земле, пока он не покажет Иерусалимскую печать" 14. А. В. Елисеев называет татуирование русских паломников архаической практикой (для 1880-х гг.), хотя никак не конкретизирует понятие "прежние времена". Равно как и не встречается более нигде в свидетельствах очевидцев такое название паломнической татуировки. Фраза автора о том, что "с годами рельефность рисунка пропадает от постоянно сменяющейся новой кожицы" может служить косвенным подтверждением того, что А. В. Елисеев видел "иерусалимскую печать" у паломников, совершивших своё путешествие в Святую землю неоднократно.

"Прежде, когда путешествие в Святую землю продолжалось годами, когда оно требовало от предпринявшего его ряда тяжёлых лишений, часто кончавшихся смертью паломника, когда возвращалось не более половины из ушедших в Святую землю, тогда для удостоверения факта своего паломничества требовалось от каждого возвращающегося богомольца представления Иерусалимской печати. Прежние поклонники, поэтому, запечатлевались гораздо чаще, чем современные, из которых многие даже и не слыхали об Иерусалимской печати" 15.

К сожалению, те немногие авторы и очевидцы, которые пишут об иерусалимских сакральных татуировках применительно к русским православным паломникам, не упоминают истории этой традиции так, как это сделал А. В. Елисеев. Описанная автором традиция очень похожа на обычай, существовавший у паломников-армян. Речь о ней пойдёт чуть ниже.

В любом случае ввиду того, что поток паломников из России в Палестину и обратно до 60-х гг. XIX в. был довольно скуден (включая тот факт, что часть паломников не возвращалась обратно из-за болезней или смерти), устная информация о существовании этой традиции вряд ли была распространена широко. Литература, упоминающая татуирование паломников-христиан в Палестине, в России также была довольно немногочисленна.

Одной из заметных в XIX в. была книга уже упомянутого И. Яна "Библейская археология". Книга была издана на немецком языке, однако, в пользу того, что она была известна в России, говорит, в частности, тот факт, что в 1884 г. увидела свет русскоязычная "Библейская археология" за авторством архимандрита Иеронима, представлявшая, по сути, перевод книги И. Яна. Обе книги содержат короткий рассказ о восточной татуировке и о том, что её делали "даже европейцы" 16.

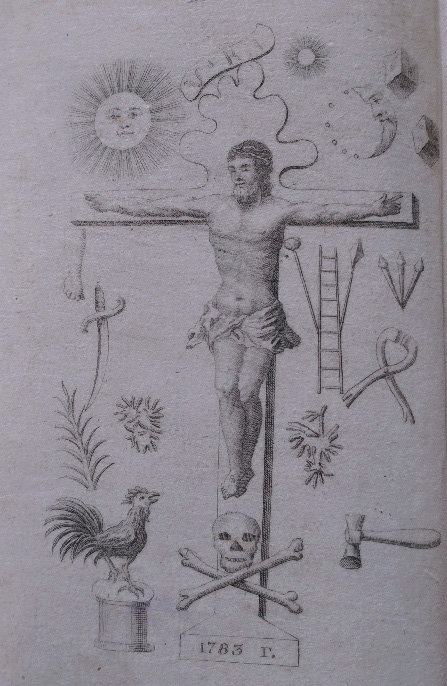

Первое упоминание татуирования уже русского путешественника на Ближнем Востоке в русскоязычной литературе относится также к концу XVIII в. В 1788 г. в Санкт-Петербурге в свет вышла книга "Несчастные приключения Василия Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода в трёх частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год" 17, описывающая перипетии судьбы путешественника В. Баранщикова. В книге, помимо прочего, автор упоминает татуировки, нанесённые ему в разных частях света. Сначала испанцы татуировали его руки в Новом Свете (куда он был продан в рекруты), затем то же проделали турки-пираты в Средиземноморье (как знаки обращения его в ислам) и, наконец, греческие священники в Иерусалиме (в знак возвращения в христианство, см. рис. 2):

"…Хозяин его Христофор, сожалея и болезнуя о нём так, как отец о своём сыне, что он неволею обрезан бывши полонен турками на корабле в магометанскую веру, привёл его к греческим священникам во святом граде Иерусалиме, в часовню, стоящую недалеко от церкви Воскресения Христова, которые, по исповедании всего с ним случившегося, приказали сторожу заклеймить на правой руке образом распятия Господня на доске железной с иглами, натёртой порохом: от сего удара доски железной или клейма весьма чувствительно потекла из руки кровь, после чего сторож отнял сию железную доску минуты через две; а сутки трое чувствовал он чрезвычайную боль от заклеймения. Потолковали или объявили оные священники ему в наставление, что он уже свободен от магометанской веры…" 18.

Рис. 2. Рисунок татуировки в виде распятия, принадлежавшей В. Баранщикову. Помещён на специальной вкладке во 2-м издании книги "Несчастные приключения Василия Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода в трёх частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год".

Книга приключений Василия Баранщикова издавалась дважды с интервалом в год, причём второе издание содержит вкладку с зарисовками татуировок героя рассказа. Вероятно, данный предмет являлся объектом интереса читателей, если возникла необходимость в "исправленном и дополненном" таким образом издании. История Баранщикова, помимо прочего, — единственный известный нам зафиксированный случай, когда христианская сакральная татуировка является символом возвращения в веру христианина, ранее обращённого в ислам.

Следующий зафиксированный случай татуирования русского путешественника описывается в опубликованных в 1825 г. в "Северном архиве" записках крестьянина Дементия Цикулина 19.

"Прибыв в город Масар, вывели меня на берег для приложения на моей груди печати, изображающей распятие господне, с предстоящими херувимами или ангелами, каковая печать и теперь видна на мне" 20.

Стоит принять во внимание обстоятельства, при которых эта татуировка была сделана Д. Цикулину. После долгих странствий и побега из рабства у мусульман Цикулин, по его словам, прибыл в Иерусалим, где некий англичанин — капитан торгового судна, заманил его на борт своего корабля и, таким образом, против воли зачислил в команду. Стало быть, татуировка, сделанная Дементию Цикулину в Мосаре, не может считаться паломнической, хотя имеет сакральный сюжет. Судя по языку рассказа, процесс нанесения татуировки протекал также против воли самого автора (его вывели на берег для татуирования) и, вполне вероятно, речь идёт не столько о татуировке — евлогии, сколько о традиции морской татуировки, распространённой среди европейских (в частности, британских) моряков 21. К тому же, по свидетельству В. Баранщикова, татуировка с христианским сакральным сюжетом должна сделать человека "непригодным" для порабощения иноверцами:

"…и когда заклеймённую руку покажет туркам или другим мусульманам, то будут они его презирать и гнушаться, а особливо естьли к чему он прикоснётся или возьмёт, то оную вещь должны они по закону Магометову продать или бросить, а неиметь в своём доме" 22.

Таким образом, можно сказать, что к середине XIX в. в России циркулировала информация о существовании сакральной татуировки на Ближнем Востоке, однако нет достаточных оснований полагать, что наложение такой татуировки в Иерусалиме сложилось в среде русских православных паломников в некую устойчивую традицию.

Русские паломники и сборщики-армяне: кто распространял информацию о сакральной паломнической татуировке

О том, что во 2-й половине XIX в. информация про сакральные татуировки действительно циркулировала среди населения России и более того, что русские православные паломники действительно возвращались из Палестины с сакральными татуировками, подтверждает публикация из "Пермских епархиальных ведомостей" за 1885 г. Статья "Миссионерское собеседование 20-го октября" приводит разговор священника-миссионера со старообрядцами, в рамках которого, в частности, обсуждается соотношение сакральных паломнических татуировок и "печати Антихриста".

Так оппонент священника-миссионера утверждает, что печать Антихриста содержится "и в печатях, которые делаются на людях, путешествующих в Иерусалим". На что священник отвечает следующее:

"Печати или знаки (или ближе сказать татуировка на теле, употребляемая у некоторых диких племен), каковые некоторые из паломников на восток напечатлевают на груди или на руках, и состоящие из священных изображений или из монограм, не могутъ составлять печать антихристову, так как принимаются не по принуждению, а по желанию собственному, и не представляютъ в себе ни образа, ни имени антихриста, ни числа 666" 23.

Во 2-й половине XIX в. зафиксированы не только свидетельства очевидцев о том, как и кому делается сакральная иерусалимская татуировка, но также свидетельства о тех, кто распространял такую информацию среди потенциальных паломников внутри России.

Среди упоминаний о носителях сакральной татуировки на территориях Российской империи не так много русских православных паломников в Святую землю. Судя по обнаруженным свидетельствам, знакомство населения Российской империи с традицией палестинской сакральной татуировки во 2-й половине XIX в. осуществлялось, в частности, через православных армян.

Исследователи-антропологи А. Синклер и У. Хамбли отмечают, что на начало XX в. у паломников-армян существовала сложившаяся традиция делать в Иерусалиме особую татуировку, содержащую дату паломничества и фразу на армянском "մահդեզի" 24 ([mahdesi] — дословно, "видел смерть") 25. Данная татуировка служила доказательством того, что паломник действительно побывал в Святой земле. Эту функцию армянской паломнической татуировки, в частности, подтверждал английский путешественник С. Грэм 26. В опубликованном в литературном журнале "Нива" за 1895 г. рассказе "Хачикоги" упоминаются армяне-носители татуировок с сакральными рисунками. Эти люди зовутся "мукдуси". Термин в рассказе не переводится, однако, судя по исследованиям А. Синклера и В. Хамбли, здесь имеются в виду именно армяне, совершившие паломничество в Святую землю. Упоминаются паломники-мукдуси в рассказе в очень любопытном контексте. Они ездят по российским губерниям, выдавая себя за греческих или персидских православных священников, продают квази-палестинские реликвии, занимаются сбором милостыни и т.д.27

В печати 2-й половины XIX в. сохранилось довольно много свидетельств того, что такой промысел был нередким. По утверждению С. В. Максимова:

"...спекулируют этим большею частью армяне деревень Нахичеванскаго уезда, запасающиеся перед уходом заграничными паспортами на Джульфинской таможенной заставе в персидских пределах... За условленную плату закавказским (русским) армянам здесь же выдают билеты с пропискою, что они — греческие священники... Опытные и бывалые умеют накалывать на руках татуированные знаки, изображающие распятие, лики святых или просто кресты. По деревням русским они уверяют, что эти знаки наколоты самим иерусалимским патриархом" 28.

В 1875, 1891 и 1901 гг. в Литовских, Калужских и Пензенских епархиальных ведомостях печатаются статьи об обнаружении на территории российских губерний мнимых сборщиков милостыни для Святой земли. В статье "Мошенничество" Калужских епархиальных ведомостей сакральная татуировка упоминается в качестве атрибута одного из подложных сборщиков милостыни.

"...Эти персияне, одетые в монашеские рясы, странствовали по нашему уезду, эксплуатируя религиозное настроение крестьянского люда, собирали пожертвования на украшение афонских монастырей и продавали крестики, ладан, песочек, камушки, масло и куски дерева, принесённые будто бы из Иерусалима. <...> У одного из них — 70-летнего старика — на руках выжжены знаки креста" 29.

В Литве зафиксирован случай, когда сакральная палестинская татуировка предъявлялась как доказательство легитимности:

"В корчме, куда народ любит сходиться поглядеть и послушать разных новостей, диакон своими чудовищными рассказами об Иерусалиме, о его святынях, о турках, стал предметом любопытства, тем более что спутник диакона, в доказательство своего Иерусалимскаго происхождения, показал на локтевой части правой руки печать, которую якобы турки кладут на каждого христианина" 30.

Аналогичная история, когда татуировка мнимого сборщика демонстрировалась как аргумент в пользу его правдивости, упоминается в Пензенских епархиальных ведомостях:

"Довольно пространно говорили они о насилиях и мучениях, причиняемых их стране турками, о чрезвычайных тягостях своей жизни <...> показывали выжженные на руках знаки креста и, наконец, подали книжку, похожую на наши сборные книги и просили похлопотать о том, чтобы по книге этой разрешено было им делать сбор по епархии" 31.

То есть достаточно широкий круг населения на самых обширных территориях Российской империи, куда только добирались "сборщики", могли видеть сакральные татуировки как доказательство действительного отношения их носителей к Иерусалиму. Соответственно, информация о таких татуировках бесспорно циркулировала среди потенциальных паломников, формируя определённые представления о самой сакральной татуировке.

В этом случае даже не столь важно, являлись ли мнимые сборщики паломниками-мукдуси или, как утверждает С. В. Максимов, накалывали себе татуировки сами. В рассказах этих людей изображение, татуированное на руке, прочно связывает носителя с Иерусалимом и всем присущим ему сакральным символизмом.

Таким образом, во 2-й половине XIX в. появляются подтверждения того, что информация об иерусалимской сакральной татуировке распространялась в российских губерниях как вернувшимися из паломничества соотечественниками, так и мнимыми сборщиками милостыни и продавцами святынь, в частности, православными армянами-мукдуси.

Рассказы паломников и путешественников

Подробные рассказы об иерусалимской сакральной татуировке встречаются в мемуарах русских паломников и путешественников в Святую землю с 1880-х гг.

Первым в этом ряду можно назвать уже упомянутый травелог А. В. Елисеева. Помимо экскурса в историю традиции и попытки объяснить её смысл ("иерусалимская печать" как доказательство факта паломничества), автор также даёт подробное описание процесса нанесения татуировки.

А. А. Суворин, совершивший путешествие в Палестину в 1889 г., упоминает о традиции паломнической татуировки вкратце, в рамках описания улиц Старого Иерусалима, прилегающих к храму Воскресения.

"Тут же вам укажут и татуировщика, если вы пожелаете наложить на свою кожу какую-нибудь фигуру или иерусалимский крест. Этот крест представляет собою большой прямой, так называемый "греческий" крест, в четырёх углах которого находятся маленькие и тоже прямые крестики. Татуирование производится почти без всякой боли. Кожа накалывается так слабо, что кровь едва проступает. В наколотое место втирают синюю краску и это втирание — самое болезненное ощущение во всей операции. На несколько дней кожа вспухает и тем всё кончается, рисунок не смывается уже никаким мылом" 32.

Судя по приведённому фрагменту не совсем ясно, делал ли А. Суворин памятную татуировку себе или руководствовался рассказами очевидцев. Однако А. В. Елисеев, равно как и паломник П. Аристов, совершивший своё путешествие в Иерусалим в 1891 г., подробно описали, где и как можно встретить татуировщика, сколько стоят его услуги и как проходит сам процесс нанесения татуировки. Для наглядности и сравнения приведём оба рассказа вместе.

|

А. Елисеев 33 |

П. Аристов 34 |

|

|

Место встречи татуировщиков и стоимость их работы |

Специалисты этого дела ходят постоянно по постройкам (имеются в виду русские постройки в Иерусалиме — А. Б.), навязывая своё искусство; встречаются они и на рынках, и на улицах, и у Гроба Господня. За франк, много за два (смотря по человеку), можно себе сделать Иерусалимскую печать. Специалист этого дела носит всегда с собою все нехитрые инструменты своей специальности. |

Сегодня к 7-ми утра к нам в нумера (на русские постройки — А. Б.) пришёл татуировщик, которого мы как-то встретили в русской миссии и которому сказали, чтоб он зашёл именно в этот день утром. Подобных личностей можно в изобилии встретить в храме Воскресения, где они каждому вновь прибывшему, а новых они сейчас же узнают, любезно предлагают свои услуги, что было, между прочим, и с нами… Наложение печати стоило нам полтора рубля каждому. |

|

Процесс нанесения татуировки |

Прежде всего он показывает лист с разнообразными рисунками, представляющими в общем разнообразные кресты с лавровыми веночками, терниями, жезлом и копьецом, а также Иерусалимский крест (большой прямой с четырьмя малыми в промежутках между рожками) с надписью слова "Иерусалим" и времени запечатленья; бывают также на печатях ещё агнцы, змеи, звёзды и т.д. Когда рисунок выбран, то мастер особенною деревянною печаткою, похожей на ту, которою накладываются клейма на бельё, синею краскою клеймит место, на котором должна лечь печать. За неимением деревянного клейма он рисует чернилами рисунок на руке. Не успеет ещё высохнуть клеймо, как начинается татуирование. Достаточно толстою иглою, омочённою в растворе индиго на масле, мастер начинает накалывать узор, нажимая иглою, пока не покажется капля крови. Наколов узор, он втирает краску, поправляет рисунок и снова втирает, чем и заканчивает узор. Краска, не смываясь, остаётся денька 2-3 на руке. Татуированное место слегка припухает, болит, но боль в общем ничтожная и скоро стихает, так что на ٣ или ٤ день, когда краска смывается тёплою водою, выходит прекрасный узор, остающийся на всю жизнь, хотя с годами рельефность рисунка пропадает от постоянно сменяющейся новой кожицы. По собственному опыту могу сказать, что вся процедура не особенно болезненна и всякий, немного умеющий владеть собою, легко её выдержит, даже не поморщась; самое болезненное, по-моему, — это втирание краски. |

После некоторых переговоров татуировщик приступил к делу. Первому он наложил клеймо-печать М.Г. М-ву, а потом и мне. Поднявши рукав и перевязавши руку немного повыше локтя платком, он, отступая вершка на три от кисти, обрил волосы и покрыл выбритое место краскою по выбранному мною рисунку. Рисунок представляет крест, стоящий на двух скрещенных и расходящихся ветках, а под этим — надпись "Иерусалим", а ниже 1891 год. По полученному таким образом рисунку он просёк тело каким-то острым инструментом: не то иглой, не то ножницами. Далее это место, где уже выступила кровь, он покрыл синей краской — индиго, а потом забинтовал его. Наутро он велел обмыть руку тёплой водой с мылом и, если не будет опухоли, снять бинт. Во время этой операции со мною сделалось дурно, не от боли, ибо ощущение, которое пришлось испытать, похоже на укол иголкой, а оттого, что я увидел свою кровь. Впрочем, после стакана холодной воды я скоро пришёл в себя, и операция продолжалась, только я уж больше не смотрел на руку. М-в прекрасно перенёс эту операцию. |

В двух приведённых описаниях обращает на себя внимание активное поведение татуировщиков. Они свободно присутствуют и активно предлагают свои услуги как в самом Иерусалиме, так и на Русских постройках. В рассказе А. Суворина некто (видимо, кавас) "указывает" автору татуировщика на улицах Старого города. То есть во всех трёх случаях "клиент" ищет татуировщика не сам. Такое активное "продвижение" услуги увеличивает вероятность того, что сакральные татуировки делало значительное число русских православных паломников.

Глава в записках П. Аристова, где он приводит описание татуирования, называется "Память Иерусалима — печать" 35 и это, кстати, самое близкое название к тому, которое приводит для этой татуировки А. В. Елисеев.

Нужно отметить, что все три процитированных автора не придают татуировке сакральный смысл. Это, скорее, оригинальный сувенир и память о путешествии. То есть, фактически, не более, чем знак-доказательство пребывания в Иерусалиме.

В книге "With the Russian Pilgrims to Jerusalem" английский исследователь Стивен Грэм, совершивший путешествие с русскими паломниками в Иерусалим и обратно в 1912 г., подчеркивал, что для русских православных паломников из низших сословий татуировка является погребальной реликвией.

Само понятие "русские паломники" у С. Грэма включает в основном именно представителей низших сословий. Когда Грэм рассказывает о татуировании русских паломников, этот процесс представляется довольно массовым.

"It was amazing to me to see the extent to which the pilgrims sought in Jerusalem tokens for the clothing of their dead bodies, and how much their thoughts were centered on death and the final resurrection morning. They sanctified crosses at the grave <…> they took Jerusalem earth to put in their coffins, and even had their arms tattooed with the word Jerusalem, and with pictures of the Virgin; so that they might lie so marked in the grave, and indeed that they might rise again so marked, and show it in heaven. By these things they felt they obtained a sort of sanctity"36.

Этому рассказу можно доверять, поскольку автор в течение всего времени пребывал в среде русских паломников из низших сословий, наблюдал их и имел с ними прямой контакт.

Итак, С. Грэм не делал татуировку себе, однако в его книге есть описание процесса татуирования нескольких женщин-крестьянок. Татуировщика они также находили не сами. Его "агентом" выступал спутник Грэма, русский крестьянин по имени Филипп, прибывший в Иерусалим на паломнический сезон. У Филиппа, по утверждению Грэма, также была паломническая татуировка, которую он постарался свести по возвращении в Россию.

"Philip I found to be taking batches of peasant women to booths opposite the Armenian Monastery of St. James, there to be tattooed on the arm by nimble Arab craftsmen sitting on three-leg stools and jabbing the bare flesh of clients with their tattooing needles. Here figures of the Saviour were worked on the arm, also figures of the Mother and Child, of Nicholas the wonder-worker, and other favourite saints. Besides the little pictures most pilgrims had the word Jerusalem printed, and the year 1912, and some ornamentation of flowers. The process was quickly accomplished considering the art in the work, but all the same it was slower and more painful than being vaccinated. One girl of seventeen wept bitterly all the while the operation was proceeding.

When the pricking was done the Arabs covered up the places with black plaster, and their victims were released with great black patches on their arms. In a day they might take off the plaster and they would find the picture fixed beneath. The Arabs took a shilling a time, and Philip his commission"37.

Таким образом, вполне закономерно будет предположить, что в связи с увеличением потока русских православных паломников в Святую землю во 2-й половине XIX в. традиция сакральной татуировки оформилась именно в этот период и к концу XIX — началу XX в. стала довольно массовой. Более того, трактовка данной евлогии С. Грэмом как погребальной говорит об изменении отношения к ней в среде православных паломников из низших сословий в 1910-х гг.

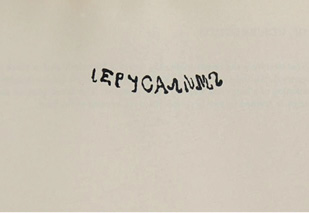

В пользу массовости традиции татуирования русских паломников в Палестине к концу периода многочисленного паломничества из России (до начала Первой мировой войны) также говорит следующий факт. В 1958 г. в свет вышло значительно дополненное переиздание каталога Джона Карсвелла "Coptic Tattoo Designs" (впервые изданного в 1935 г.), в котором можно видеть оттиски деревянных штампов, используемых для изготовления традиционных паломнических татуировок в Иерусалиме. Под номером 69 в каталоге помещён оттиск кириллической надписи "ИЕРУСАЛNМЪ" (см. рис. 3). Наличие такого штампа может свидетельствовать о необходимости быстро татуировать множество людей, чьим родным письмом является кириллица. Тем более, что в двух из четырёх приведённых нами описаний процесса татуирования, производящихся в Иерусалиме, в композиции вместе с сакральном рисунком используется слово "Иерусалим".

Рис. 3. Оттиск штампа для татуировки с кириллической надписью ИЕРУСАЛNМ. Из книги Д. Карсвелла "Coptic Tattoo Designs".

Цитаты и умолчания о палестинской татуировке в русскоязычной печати

Освещая вопрос о распространении информации о традиции палестинской сакральной татуировки нельзя обойти вниманием тему цитирований и умолчаний, а также бытования различной "сопутствующей" тематической информации в русскоязычной литературе. Дело в том, что в корпусе публицистики рассматриваемого периода присутствует довольно заметный пласт публикаций, рассказывающий о татуировке на Ближнем Востоке, но не касающийся существования такой традиции в кругах паломников-христиан или православных паломников. Также любопытным представляется эволюция информации о традиции татуирования паломников в более поздних цитированиях.

В рассматриваемый период информация о традициях татуирования в Палестине редко, однако всё же цитируется, к примеру, в духовной периодике. Большинство цитируемых фрагментов сводится к двум произведениям: упомянутой "Библейской археологии" архимандрита Иеронима и "Краткому описанию путешествия во святой град Иерусалим и прочие св. места, в 1881 году" архимандрита Павла (Павла Прусского).

Напомним, что "Библейская археология" архимандрита Иеронима вышла в свет в 1884 г., является переводом труда И. Яна "Biblische Archaeologie" и содержит абзац, в котором говорится о местной (палестинской) традиции татуировки и о том, что она бытовала также у паломников-европейцев. О существовании такой традиции среди русских паломников Иероним не упоминает, как не упоминает об этом и текст, который он цитирует. Как и Ян, Иероним указывает перечень источников и это исключительно травелоги европейских паломников и путешественников. Упоминание о сакральных татуировках из "Библейской археологии" Иеронима цитирует, к примеру, газета "Донские епархиальные ведомости" (со ссылкой именно на произведение Иеронима) 38.

Первым же по частоте цитирования является отрывок из травелога арх. Павла (Павла Прусского) "Краткое описание путешествия во святой град Иерусалим и прочие св. места, в 1881 году", напечатанного в журнале "Душеполезное чтение" за 1883 г. В нём Павел упоминает о том, что у местных жителей есть традиция делать татуировки на руках и лице ("христиане полагают крест, а магометане полагают полумесяц и год рождения" 39) в контексте полемики со старообрядцами о печати Антихриста. Сам Павел позже цитирует этот же фрагмент в журнале "Братское слово" 40. В "Костромских епархиальных ведомостях" фрагмент цитируется из "Душеполезного чтения" 41, статья "Астраханских епархиальных ведомостей" приводит фрагмент без ссылки на первоисточник 42, со ссылкой на "Братское слово" фрагмент цитирует Н. Кутепов в уже упомянутой статье "Донских епархиальных ведомостей". О существовании традиции татуировки у христиан-европейцев и, тем более, у православных паломников архимандрит Павел и более поздние его цитирующие не упоминают.

В этой же связи интересен обзор умолчаний при цитировании произведений, в которых всё-таки говорится о существовании традиции сакральной татуировки у христиан и, в частности, у русских паломников.

Так в 1894 г. на русском языке был издан перевод книги К. Гейки "Святая земля и Библия". В ней, как и в оригинале, есть пассаж о восточной традиции татуировки и упоминается о том, что "...христианские пили-

гримы обыкновенно изъявляют желание подчиниться этой операции в знак памяти посещения ими святых мест" 43. В довольно подробной рецензии на русскоязычный перевод книги Гейки, опубликованной в "Церковных ведомостях", упоминание этого пассажа купировано до одного слова "татуировка" при рассказе о содержании соответствующей главы 44.

В статье газеты "Тульские епархиальные ведомости" "О значении паломничества в Св. Землю и заслугах Имп. Прав. Палестинскаго Общества в содействии сему делу" есть краткое упоминание про "иерусалимскую печать", взятое из книги А. В. Елисеева. При этом не даётся определения к тому, что это за термин и что он обозначает. Из пояснений присутствует только ссылка соответствующие страницы в книге Елисеева 45.

Наконец, показательным может считаться тот факт, что при довольно подробном пересказе книги воспоминаний С. Грэма на страницах "Сообщений Императорского православного палестинского общества" были опущены любые упоминания об иерусалимских татуировках 46.

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в рассматриваемый период восприятие существующей практики татуирования паломников (в частности, православных) в Иерусалиме было довольно неоднозначным. И если одни авторы могли спокойно и открыто говорить об этом (А. В. Елисеев, А. А. Суворин, П. А. Аристов, а также автор статьи "Миссионерское собеседование 20-го октября" из Пермских епархиальных ведомостей), другие предпочитали или упомянуть вскользь, или уклониться от упоминаний, или в принципе не затрагивать эту тему, как мы видим на примере массы паломнических травелогов, в которых тема татуировки никак не затронута, хотя, опять же судя по приведённым описаниям, русский паломник, попавший в Иерусалим в конце XIX — начале ХХ вв. не мог не заметить татуировщиков и, вероятно, не мог не получить предложение сделать такую татуировку.

Мотивы умолчаний современников относительно практики татуировки остаются не до конца ясны. Одно из найденных нами объяснений отношения русских к татуировкам содержится в книге П. Кошерис, изданной в 1894 г. в Париже (на французском языке). Автор ссылается на бытующее у русских суеверие о том, что татуировка указывает на союз носителя с нечистой силой 47. К сожалению источник, из которого взято данное утверждение, не раскрывается. Крестьянин-собеседник С. Грэма, сначала сделавший татуировку, а затем решивший её свести, по его убеждению, сделал это по совершенно прагматичной причине того, что не захотел ходить всю жизнь "с кляксой" 48. Как мы видим из произведений того же Павла Прусского или автора статьи "Миссионерское собеседование 20-го октября", в обществе существовали убеждения о том, что сакральная татуировка является упоминаемой в Библии "печатью Антихриста" (такие убеждения бытовали, в частности, в среде старообрядцев). И хотя эти убеждения успешно опровергались представителями духовенства, велика вероятность того, что далеко не все разделяли такие "прогрессивные" взгляды.

Первая Мировая война и последующие революционные события внутри России прервали массовое паломничество на Святую землю. Вместе с прекращением массового паломничества, видимо, прервалось дальнейшее оформление традиции сакральной татуировки у русских православных паломников. Возобновление паломнических поездок эмигрантских групп русских православных после Первой Мировой войны и тем более визиты официальных делегаций Московской патриархии не могли послужить восстановлению этой традиции. По утверждению Дж. Карсвелла, в середине 1950-х гг. в Иерусалиме работали два татуировщика, делающие сакральные татуировки по оттискам аутентичных штампов. Клиентами обоих татуировщиков были, в основном, армяне, копты, христиане-сирийцы, и христиане-абиссинцы. Замыкали список паломников, среди которых были востребованы татуировки, греки и европейские католики 49. Карсвелл — единственный из исследователей, кто упоминал о многочисленности русских паломников в Иерусалиме и на основе кириллического штампа допустил традицию их массового татуирования. Однако современные исследователи паломнических татуировок в Иерусалиме исключают русских православных паломников из числа тех, кто традиционно делает такую татуировку в Святой земле 50. Судя по всему, такой вывод делается вследствие того, что практика русского паломничества в Палестину дважды претерпела серьёзные изменения в ХХ в., в связи с чем утратила ряд присущих ей черт.

Заключение

Таким образом, во 2-й половине XIX в. в России стала распространяться информация о существовании в Святой земле традиции татуирования христиан. Распространялась эта информация через церковную и светскую печать (в частности, через свидетельства очевидцев, паломников и путешественников), также сакральные татуировки приносили паломники, побывавшие в Иерусалиме. Немалую роль в распространении информации о сакральных иерусалимских татуировках сыграли армянские паломники-мукдуси.

Тем не менее, не верно было бы говорить о существовании устойчивой традиции татуирования русских православных паломников до 80-90-х гг. XIX в., т.к. мы имеем довольно мало тому свидетельств. Однако возможно констатировать существование практики татуирования русских паломников, имеющей тенденцию стать традицией.

Подтверждением этому могут служить увеличение потока паломников из России и активный "маркетинг" татуировок с сакральными сюжетами в Иерусалиме, вполне позволяющий допустить, что татуирование русских православных паломников в Иерусалиме к концу XIX в. было довольно массовым, хотя воспринималось неоднозначно положительно. В начале XX в. фиксируется трактовка сакральной иерусалимской татуировки как погребальной евлогии, что на наш взгляд является признаком оформления традиции татуировки в сознании русских православных паломников из низших сословий, формирующих значительную часть паломнического потока из России.

Источники

- Государственный архив Российской Федерации. Ф. 601. Оп. 1. Д. 225.

- Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том IV. 1700-1712 гг. СПб.: Тип. II Отделения С.Е.И.В.К.; 1830. 890.

- Российский Государственный исторический архив. Ф. 1298. Оп. 1. Д. 1540.

1. См. Carswell,(1958). Coptic Tattoo Designs. 2-nd edition. Published by the Faculty of Art and Science American University of Beirut. Beirut, p. IX; Ousterhut, R. (2015). Permanent Ephemera: The ‘Honourable Stigmatisation’ of Jerusalem Pilgrims. Between Jerusalem and Europe: Essays in Honour of Bianca Kühnel By R. Bartal, H. Vorholt. Leiden-Boston: Brill, 103-104.

2. Beaulieu,-A. (2019). Like a Seal on Your Arm: The Tradition of Tattooing among Jerusalem Pilgrims.Jerusalem Quarterly, 78, 86.

3. Cocheris,(1894). Les parures primitives: avec une introduction sur les temps préhistoriques. Paris: Librarie Furne Jouvet & C, éditeurs; Sinclair, A. T. (1908). Tattooing — Oriental and Gipsy. American Antropologist, 10(3), 361-386; Hambly, W. D. (1925). The History of Tattooing and Its Significance: With Some Account of Other Forms of Corporal Marking. London: H.F.G. Witherby; Carswell, J. (1958). Coptic Tattoo Designs. 2-nd edition. Published by the Faculty of Art and Science American University of Beirut. Beirut.

4. Jahn,(1797). Biblische Archaeologie: Haeusliche Alterthuemer. Wien, p. 161.

5. Lithgow,(1906). The totall discourse of the rare adventures & painefull peregrinations of long nineteen yeares travayles from Scotland to the most famous kingdomes in Europe, Asia and Affrica. Glasgow: J. MacLehose; р. 253.

6. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое(1830). Том IV. 1700 — 1712 гг. СПб.: Тип. II Отделения С.Е.И.В.К., 286-287.

7. Александров, Г. Н. (1873). Печать Антихриста (Письмо Петра Великого к князю Я. Ф. Долгорукому). Русский архив, (7), 2068-2072; Александров, Г. Н. (1873). Ещё о печати Антихриста. Русский архив,(7), 2296-2297.

8. Булгарин, Ф. В. (1849). Воспоминания. Ч. 6. СПб.: Тип. Карла Крайя, с. 19.

9. Фибих, Д. В. (2010). Двужильная Россия: дневники и воспоминания. Публ. М. Ю. Дремач. М.: Первое сентября, 592 с. [электронный ресурс] https://corpus.prozhito.org/note/171200 (дата обращения — 30.04.2024).

10. РГИА, ф. 1298, оп. 1, д. 1540.

11. По свидетельству М. Ф. Каменской, татуировка Ф. И. Толстого была объектом пристального внимания современников, однако её воспоминания — первая за 100 лет с момента упомянутого кругосветного путешествия публикация, где о ней упоминается. См. Каменская, М. Ф. (1894). Воспоминания. СПб.: Тип. А. С. Суворина, Исторический вестник, LVIII.

12. ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 225. Л. 85-85 об.

13. Шаповалов, М. С., Бокатов, А. Ю., Валитов, А. А., Герасимова, В. А., Григорян, Э. Р., Манцевич, Л. Н., Мурастова, К. А., Шевелев, Д. Л. (2021). Воображая Палестину: Святая земля и русская идентичность в XIX — начале XXI в. Коллективная монография. СПб.: Нестор-история; 774 с.

14. Елисеев, А. В. (1885). С русскими паломниками на Святой земле весною 188٤ года: Очерки, заметки, наблюдения. СПб.: Тип. В. Киршбаума, с. 17.

15. Там же. с. 328.

16. Библейская археология [Учеб. пособие для духов. семинарий] (1884). Сост. архим. Иероним. Т. 1: Домашние древности: Вып. 2. СПб.: Тип. Ф. Елеонского и К°; [2], IV, [2], 56.

17. Автор благодарен профессору Н. Криссидису (Nikolaos Chrissidis) за информацию об этом путешественнике.

18. Несчастные приключения Василия Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода в трёх частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год. Новое издание с дополнением и фигурами (1788). СПб., ٣1-٣٢.

19. В коллективной монографии "Воображая Палестину: Святая земля и русская идентичность в XIX — нач. XXI вв." этот случай нанесения татуировки был ошибочно отнесён автором к примерам традиции паломнического татуирования.

20. Необыкновенные похождения и путешествия русского крестьянина Дементия Иванова Цикулина в Азии, Египте, Восточной Индии с 1808 по 18٢1 год, им самим описанные. (18٢5). Северный архив, (9), 55-56.

21. Sinclair, T. (1908). Tattooing — Oriental and Gipsy. American Antropologist, 10(3), 368.

22. Несчастные приключения Василия Баранщикова…, 32.

23. Миссионерское собеседование ٢0-го октября (1885). Пермь: Типография Каменского, Пермские епархиальные ведомости, (46), 636, 638.

24. Данное звучание и запись сохранились в диалектах восточных армян, живущих на территории современной Турции. Автор благодарен исследовательнице Э. Р. Григорян (Омский Государственный университет) за помощь в этом вопросе. Синклер и Хамбли, упоминающие об этой армянской татуировке в своих публикациях, приводят только английскую транскрипцию и перевод.

25. Sinclair, T. (1908). Tattooing — Oriental and Gipsy. American Antropologist, 10(3), 362. Hambly, W. D. (1925). The History of Tattooing and Its Significance: With Some Account of Other Forms of Corporal Marking. London: H.F.G. Witherby, 75.

26. Когда С. Грэм вернулся из Палестины в Россию, одна старая армянка попросила его продемонстрировать татуировку в подтверждение рассказов о паломничестве в Святую землю. Не увидев татуировки, армянка не поверила ему. См. Graham, (1913). With the Russian Pilgrims to Jerusalem. London, 259.

27. Фраза "хачиког" переводится в рассказе как "предавший Христа". См. Хачикоги (1901). Пенза: Типография Пензенского губернского правления, Пензенские епархиальные ведомости, (6), 89-106.

28. Максимов, С. В. (1871). Сибирь и каторга. Ч. 2.: Виноватые и обвинённые. СПб.: Тип. А. Траншеля; [4], [1], IV с., табл., 130. По утверждению проф. А. П. Лопухина, подобным промыслом на территории России также занимались сиро-халдейские несториане. Автор также называет их термином "мукдуси", толкуя его как титул человека, совершившего паломничество на Святую землю. Подробнее см. Католикос Востока и его народ: Очерки церковно-религиозной и бытовой жизни сиро-халдейцев (по поводу обращения сиро-халдейского епископа Мар-Ионы в православие ٢5 марта 1898 г.). (1898). СПб.: Тип. А. П. Лопухина, 33.

29. Мошенничество (1891). Калуга: Губернская типография, Калужские епархиальные ведомости, (16), 548.

30. С.М.Б. Ещё о так называемых Палестинских сборщиках (1875). Вильно: Тип. Виленского губернского правления, Литовские епархиальные ведомости, (38), 322.

31. Хачикоги (1901). Пенза: Типография Пензенского губернского правления, Пензенские епархиальные ведомости, (6), 177-178.

32. Суворин, А. А. (1898). Палестина. Написал А. А. Суворин. Илл. А. Д. Кившенко и В. И. Навозов. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1٢ л. ил., карт., ٣5٢ с. 89-90.

33. Елисеев, А. В. (1885). Указ. соч., 328-329.

34. Путешествие в Палестину: Из дневника Петра А-истова (1894). СПб.: Типо-литография А. Бусселя, 136-137.

35. Характер описания процесса нанесения татуировки, сделанного автором, а также заголовок самой главы наводят на мысль о том, что иерусалимская татуировка сделана Петром Аристовым под влиянием опыта, описанного в книге А. В. Елисеева. Подробнее см. Путешествие в Палестину: Из дневника Петра А-истова (1894). СПб.: Типо-литография А. Бусселя, 136.

36. Graham, (1913). With the Russian Pilgrims to Jerusalem. London, 181.

37. Там же, 258-259.

38. Кутепов, Н. (1901). О почитании Св. Креста. Новочеркасск: Частная Донская типография, Донские епархиальные ведомости, (36), 912.

39. Павел (архим.) (1883). Краткое описание путешествия во святой град Иерусалим и прочие святые места в 1881 году. М.: Унив. Тип., Душеполезное чтение, Ч 1, 223.

40. Заблуждения безпоповщинской секты странников-бегунов (1896). Кострома: Губернская типография, Костромские епархиальные ведомости, (11), 292.

41. Павел (архим.) (1894). Размышления при чтении Апокалипсиса, изложенные в ответах на вопросы собеседника. М.: Тип. Э. Лесснера и Ю. Романа, Братское слово: Журнал, посвящённый изучению раскола, 1, 300.

42. О пришествии св. пророков Илии и Еноха и об Антихристе. (1897). Астрахань: Тип. Рослякова, Астраханские епархиальные ведомости, (16), 700.

43. Святая земля и Библия: описание Палестины и нравов её обитателей Д-ра Гейки (1894). Пересказ с англ. под ред. Ф. С. Комарского. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, XXXII, ; Geikie John, C. (1888). The Holy Land and the Bible: A Book of Scripture Illustrations Gathered in Palestine, 1. New York,15.

44. Сообщения о новых книгах (1893). СПб.: Синодальная типография, Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем Синоде: Еженедельное издание с прибавлениями, (39), 1426.

45. Европин, П. (1907). О значении паломничества в Св. Землю и заслугах Имп. Прав. Палестинскаго Общества в содействии сему делу. Тула: Тип. и электропечатня Фортунатова и насл., Тульские епархиальные ведомости, (28), 11.

46. Безобразов, П. (191٤). Английский путешественник о русских паломниках. Сообщения Императорского православного палестинского общества, 25, 66-94.

47. Cocheris, (1894). Les parures primitives: avec une introduction sur les temps préhistoriques. Paris: Librarie Furne Jouvet & C, éditeurs, 39.

48. Graham, (1913). With the Russian Pilgrims to Jerusalem. London, 259.

49. Carswell, Ibid. P. XIX, XXI.

50. Diktas, (2020). The Imprint of the Pilgrimage: An Ethnography of a Tattoo Studio in Jerusalem. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 8(5), 6.

Список литературы

1. Александров, Г. Н. (1873). Печать Антихриста (Письмо Петра Великого к князю Я. Ф. Долгорукому). Русский архив, (7).

2. Александров, Г. Н. (1873). Ещё о печати Антихриста. Русский архив, (7).

3. Безобразов, П. (1914). Английский путешественник о русских паломниках. Сообщения Императорского православного палестинского общества, 25, 66-94.

4. Библейская археология [Учеб. пособие для духов. семинарий] (1884). Сост. архим. Иероним. Т. 1: Домашние древности: Вып. 2. СПб.: Тип. Ф. Елеонского и К°; [2], IV, [2], 383.

5. Булгарин, Ф. В. (1849). Воспоминания. Ч. 6. СПб.: Тип. Карла Крайя; [3], 324.

6. Шаповалов, М. С., Бокатов, А. Ю., Валитов, А. А., Герасимова, В. А., Григорян, Э. Р., Манцевич, Л. Н., Мурастова, К. А., Шевелев, Д. Л. (2021). Воображая Палестину: Святая земля и русская идентичность в XIX — начале XXI в. Коллективная монография. СПб.: Нестор- история; 774 с. EDN: LPAEFO

7. Европин, П. (1907). О значении паломничества в Св. Землю и заслугах Имп. Прав. Палестинскаго Общества в содействии сему делу. Тула: Тип. и электропечатня Фортунатова и насл., Тульские епархиальные ведомости, (28), 1-18.

8. Елисеев, А. В. (1885). С русскими паломниками на Святой земле весною 1884 года: Очерки, заметки, наблюдения. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 365 с.

9. Заблуждения безпоповщинской секты странников- бегунов (1896). Кострома: Губернская типография, Костромские епархиальные ведомости, (11), 287-295.

10. Каменская, М. Ф. (1894). Воспоминания. СПб.: Тип. А. С. Суворина, Исторический вестник, LVIII.

11. Католикос Востока и его народ: Очерки церковно- религиозной и бытовой жизни сиро-халдейцев (по поводу обращения сиро-халдейского епископа Мар- Ионы в православие 25 марта 1898 г.) (1898). СПб.: Тип. А. П. Лопухина, 99.

12. Кутепов, Н. (1901). О почитании Св. Креста. Новочеркасск: Частная Донская типография, Донские епархиальные ве домости, (36), 917.

13. Максимов, С. В. (1871). Сибирь и каторга. Ч. 2.: Виноватые и обвинённые. СПб.: Тип. А. Траншеля; [4], 353, [1], IV с., табл.

14. Миссионерское собеседование 20-го октября. (1885). Пермь: Типография Каменского, Пермские епархиальные ведо- мости, (46), 633-640.

15. Мошенничество (1891). Калуга: Губернская типография, Калужские епархиальные ведомости, (16), 548-549.

16. Необыкновенные похождения и путешествия русского крестьянина Дементия Иванова Цикулина в Азии, Египте, Восточной Индии с 1808 по 1821 год, им самим описанные. (1825). Северный архив, (9), 348-362.

17. Несчастные приключения Василия Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода в трёх частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год. Новое издание с дополнением и фигурами (1788). СПб., 124 с.

18. О пришествии св. пророков Илии и Еноха и об Антихристе (1897). Астрахань: Тип. Рослякова, Астраханские епархиальные ведомости, (16), 699-715.

19. Павел (архим.) (1883). Краткое описание путешествия во святой град Иерусалим и прочие святые места в 1881 году. М.: Унив. Тип., Душеполезное чтение, Ч 1, 214-230.

20. Павел (архим.) (1894). Размышления при чтении Апокалипсиса, изложенные в ответах на вопросы собеседника. М.: Тип. Э. Лесснера и Ю. Романа, Братское слово: Журнал, посвящённый изучению раскола, 1, 285-300.

21. Путешествие в Палестину: Из дневника Петра А-истова (1894). СПб.: Типо-литография А. Бусселя, 184, II с.

22. С.М.Б. Ещё о так называемых Палестинских сборщиках. (1875). Вильно: Тип. Виленского губернского правления, Литовские епархиальные ведомости, (38), 321-322.

23. Святая земля и Библия: описание Палестины и нравов её обитателей Д-ра Гейки (1894). Пересказ с англ. под ред. Ф. С. Комарского. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, XXXII, 1115.

24. Сообщения о новых книгах (1893). СПб.: Синодальная типография, Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем Синоде: Еженедельное издание с прибавлениями, (39), 1425-1429.

25. Суворин, А. А. (1898). Палестина. Написал А. А. Суворин. Илл. А. Д. Кившенко и В. И. Навозов. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 12 л. ил., карт., 352 с.

26. Фибих, Д. В. (2010). Двужильная Россия: дневники и воспоминания. Публ. М. Ю. Дремач. М.: Первое сентября, 592 с. [электронный ресурс] https://corpus.prozhito.org/note/171200 (дата обращения — 30.04.2024).

27. Хачикоги (1901). Пенза: Типография Пензенского губернского правления, Пензенские епархиальные ведомости, (6), 178-188.

28. Beaulieu, M.-A. (2019). Like a Seal on Your Arm: The Tradition of Tattooing among Jerusalem Pilgrims. Jerusalem Quarterly, 78, 86-92.

29. Diktas, M. (2020). The Imprint of the Pilgrimage: An Ethnography of a Tattoo Studio in Jerusalem. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 8(5), 1-11.

30. Carswell, J. (1958). Coptic Tattoo Designs. 2-nd edition. Published by the Faculty of Art and Science American University of Beirut. Beirut, 127 p.

31. Cocheris, P. (1894). Les parures primitives: avec une introduction sur les temps préhistoriques. Paris: Librarie Furne Jouvet & C, editeurs, 266 p.

32. Geikie John, C. (1888). The Holy Land and the Bible: A Book of Scripture Illustrations Gathered in Palestine, 1. New York, XXXII, 1115 p.

33. Graham, St. (1913). With the Russian Pilgrims to Jerusalem. London, 307 p.

34. Hambly, W. D. (1925). The History of Tattooing and Its Significance: With Some Account of Other Forms of Corporal Marking. London: H.F.G. Witherby, 346 p.

35. Jahn, J. (1797). Biblische Archaeologie: Haeusliche Alterthuemer. Wien, 666, [5].

36. Lithgow, W. (1906). The totall discourse of the rare adventures & painefull peregrinations of long nineteen yeares travayles from Scotland to the most famous kingdomes in Europe, Asia and Affrica. Glasgow: J. MacLehose, 448 p.

37. Ousterhut, R. (2015). Permanent Ephemera: The ‘Honourable Stigmatisation’ of Jerusalem Pilgrims. Between Jerusalem and Europe: Essays in Honour of Bianca Kühnel By R. Bartal, H. Vorholt. Leiden- Boston: Brill, 94-109.

38. Sinclair, A. T. (1908). Tattooing — Oriental and Gipsy. American Antropologist, 10(3), 361-386.

Об авторе

А. Ю. БокатовРоссия

Бокатов Алексей Юрьевич — аспирант, Отдел новой истории России

Санкт- Петербург

Рецензия

Для цитирования:

Бокатов А.Ю. Практика и традиция палестинской сакральной татуировки среди русских православных паломников во 2-й половине XIX – начале XX вв. Российский журнал истории Церкви. 2024;5(3):25-47. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2024-156

For citation:

Bokatov A.Yu. The practice and tradition of Palestinian sacred tattooing among Russian orthodox pilgrims and travelers to Palestine in 2nd half 19th — early 20th cc. Russian Journal of Church History. 2024;5(3):25-47. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2024-156

JATS XML