Перейти к:

«Новая географическая карта Северных земель Великого царства Московского» Н. Виссхера 1720 г. как источник по истории северных монастырей

https://doi.org/10.15829/2686-973X-2024-166

EDN: ATILED

Аннотация

В статье рассматривается карта, напечатанная в Амстердаме в 1720г. Пискатором-младшим. Она представляет значительный интерес с точки зрения исторической географии для изучения густонаселенного Русского Севера с огромным количеством городов и сел, храмов и монастырей, многие из которых сейчас утрачены. Основная тема работы — изучение богатого фактологического материала и уточнение ряда топонимов, которые голландские мастера нередко записывали, значительно искажая русские названия.

Для цитирования:

Гувакова Е.В. «Новая географическая карта Северных земель Великого царства Московского» Н. Виссхера 1720 г. как источник по истории северных монастырей. Российский журнал истории Церкви. 2024;5(3):48-61. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2024-166. EDN: ATILED

For citation:

Guvakova E.V. "New geographical map of the Northern lands of the Great Kingdom of Moscow" N. Visskher 1720 as a source of the history of northern monasteries. Russian Journal of Church History. 2024;5(3):48-61. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2024-166. EDN: ATILED

В 2021 г. в Музее русской иконы на выставке "Аз Аввакум протопоп тако верую", посвященной 400-летию со дня рождения духовного лидера старообрядчества, выставлялись несколько географических карт из собрания Андрея Леонидовича Кусакина (1946–2020). Эта выставка стала последней для страстного коллекционера, человека глубокой эрудиции, собравшего уникальную коллекцию печатной графики XVI–XIX вв.

А. Л. Кусакин был представителем Российской Федерации в Британском королевском обществе картографов IMCoS, и, будучи увлеченным собирателем "россики", — произведений иностранных художников, работавших в России, печатавших карты и гравюры по возвращении ими на родину, — собрал коллекцию настоящих картографических шедевров. Среди них были географические карты и гравюры Русского Севера, морей и рек; карты губерний и провинций; виды городов в гравюрах и литографиях, планы Москвы; планы сражений и крепости; портреты современников, бытовые зарисовки обрядов русских (виды деревень и городов, обычаи русских людей: свадьбы, похороны, крестные ходы и многое другое. Собранные им экспонаты участвовали в выставочных проектах всех направлений: географических и исторических, художественных и военных, многие выставлялись в крупнейших музеях и библиотеках страны, например, ГМИИ им. А. С. Пушкина, музеях-заповедниках Царицыно, Звенигородский и Кирилло-Белозерский, музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим", музее-усадьбе М. Ю. Лермонтова Тарханы и других. Многие экспонаты после завершения выставок были переданы коллекционером в дар музеям.

Рассматриваемая карта — не только редкий исторический источник [Борисовская 1992], — ведь до XVIII в. отечественных карт не было, а русские рукописные чертежи сохранились в единичных экземплярах, — но и настоящее произведение искусства. Карта Северных земель не раз выставлялась на престижных выставках в России и за рубежом. Она напечатана в Амстердаме на 2 бумажных листах ручного литья, — прочной бумаге, сделанной из ткани без добавления древесных волокон, с водяными знаками CLIH. Карта раскрашена вручную акварелью, обозначая владения в европейской части России, границы сопредельных княжеств и государств, а также названия разных русских земель и народностей. Любопытно рассмотреть новгородские пятины, расселение самоедов и зырян, неведомые земли Бородая и Лапонии, границы сопредельных территорий. Карта является ценным историческим источником, свидетельствующем о политических, экономических и культурных взаимоотношениях России начала XVIII века с европейскими державами.

Карта напечатана по данным немецкого картографа 2-й половины XVII — начала XVIII вв. Питера Схенка Младшего (1693–1775), и голландского картографа Николаса Фишера (1649–1702), также известного как Висхер, или — в латинизированной форме — Пискатор (Piscator в латинском языке, как и Visscher в голландском, означает "рыбак"). Имя Пискатора хорошо было известно в России благодаря иллюстрированной Библии, изданной его дедом — "Theatrum biblicum" [Theatrum biblicum 2020], чрезвычайно востребованной на протяжении всего XVII в. Книга впервые вышла в Амстердаме в 1639 г. в типографии Клааса Янсзона Висхера, имя которого известно в России в латинском переводе, указанном на титульных листах, — Николас Иоаннис Пискатор.

Библия Пискатора включала около 500 резцовых гравюр на сюжеты Ветхого и Нового Завета, выполненных разными нидерландскими мастерами второй половины XVI — начала XVII вв. и была невероятно востребована русскими иконописцами, своеобразно переносящим иконографические образы увражей в русскую иконопись XVII в.

В 1720 г. вдова внука, Никласа Пискатора-младшего, переиздала карту 1706 г. Гийома Делиля (1675–1726). Подробность карты объясняется тем, что Делиль, член Парижской академии наук, использовал русские источники, предоставленные ему просвещенным "западником" А. А. Матвеевым (1666–1728), служившим послом в Голландии, что указано в титуле оригинальной карты. Карта Северных земель достойно продолжила дело знаменитой семьи голландских художников, граверов и картографов.

Прежде всего отметим, что самим названием была прервана многовековая традиция называть Россию Тартарией, — terra incognita, страной варваров, или буквально — Преисподней, где живут мифологические народы 1. Картографические представления голландцев о Русском Севере поражают осведомлённостью не только о положении береговой линии северной части России, но и обширных прилегающих территорий, о протяженности которых даже сами российские власти еще не обладали полными сведениями. Важно отметить, что в XVI–XVII вв. при картографировании северных территорий особое внимание уделялось морскому побережью, что было связано с нуждами мореплавания, поисками северо-восточного прохода по морям Северного Ледовитого океана и осуществлением торговых отношений с другими странами, в то время как внутренние территории оставались долгое время неизученными [Павлович 2014]. Однако описываемая карта представляет исключение из общей тенденции.

Целью настоящего исследования является привлечение внимания к многочисленным северным монастырям. Еще В. О. Ключевский писал о "монастырской колонизации", начавшейся в XIV в. Русского Севера, когда вокруг отдаленных пустыней возникали деревни, села, а затем и города [Ключевский 2000:411-461]. Храмы и монастыри были основными центрами просвещения и культуры в стране, и, хотя на карте Северных земель отмечены больше 100 храмовых построек, в т.ч. значимых северных монастырей, многие из в то время существующих не были зафиксированы. Другие — иногда отдаленные, были нанесены на карту, но не сохранились в настоящее время в силу исторических событий. Идентифицировать удалось не все, — это требует отдельного исследования, однако совершенно очевидно, что в XVIII в. густонаселенный Север был экономически развитым районом страны с огромным количеством храмов и монастырей. Для поиска уже несуществующих обителей было использовано библиографическое описание В. В. Зверинского "Монастыри в Российской империи" [Зверинский 1887].

Нидерланды (далее — Голландия, ведь именно так — Holland стали называть страну в России после Великого посольства Петра в 1697–1698 гг.) на протяжении 100 лет занимали главенствующее место в мировой картографии. Как уже упоминалось выше, печатать карты в России начали только в XVIII в., хотя при создании карт все европейские картографы пользовались русскими источниками [Карты земель Российского Севера 2018:15]. Создание рассматриваемой карты голландцем в XVIII в. не было случайным: русско-голландские торговые связи, установленные еще во времена Ивана Грозного, успешно развивались и в последующие столетия. В XVII в. Голландия стала крупнейшим посредником в мировой торговле, перепродавая натуральные товары, закупаемые в России, другим странам. Взамен голландцы привозили в далекую Московию через Архангельск произведения искусства и посуду, ткани и домашнюю утварь, и, конечно, печатные иллюстрированные Библии. Предназначенные для высшей знати, церковных иерархов, эти иллюстрации повторялись сначала царскими изографами, а затем иконописцами по всей стране, что значительно повлияло на русскую иконопись, где в традиционных иконографических изводах стали изображать образы европейских городов, сложные ракурсы сцен, ранее не используемые символы (лилии Благовещения, скрижали Моисея и т.п. [Бусева-Давыдова 1995:13-16, Чинякова 2008]).

Карта Пискатора декорирована необычным аллегорическим картушем с тремя ангелами. Слева изображен воинственный небожитель, совсем не похожий на милых путти религиозных сюжетов соответствующей эпохи в искусстве. Этот суровый златовласый персонаж с развевающимися кудрями, в которых запутался месяц, правой рукой держит оленью шкуру с огромными рогами, а левой поддерживает полотно, на котором написано название карты. За его спиной колчан, полный стрел, его гордое лицо выражает решительную непримиримость, и он выглядит настолько воинственным, что от него даже отшатнулся младший из ангелов, видимо, стремясь спрятаться за более смелого брата. Это живописное представление, по всей видимости, отражает представления художника о России как стране, полной сильных, мужественных и смелых людей. Под картушем представлены три шкалы масштабов: в московских вёрстах, обычных польских лье, обычных украинских лье ок. 1: 2 500 000. Проекция карты коническая; долготы от Ферро.

Б. А. Рыбаков отмечал, что иностранные составители карт пользовались русскими протографами, и Гийом Делиль, чья карта легла в основу рассматриваемой в данной работе, не был исключением, используя такие русские названия как город, село, слобода, деревня, волость, ям, наволок, держава, пристань, остров, кабак, волок, озеро, пятина, что подчеркивает их местное происхождение [Рыбаков 1974]. Доступ к русским источникам обеспечивал точность и достоверность карт путешественников, однако часто они не могли правильно отразить русскоязычные названия, т.к. получая сведения как от дипломатов и путешественников, владевших русским языком, так и торговцев, и местных жителей, то, не зная русского языка, невольно допускали немало погрешностей. Отметим, что названия некоторых из населённых пунктов и монастырей невозможно прочитать, по всей видимости, не говорящий по-русски автор записывал их по слуху, исковеркав первоначальное звучание, и они могут зачастую не могут быть определены согласно современным топонимам. Нередко случались курьезы, так, Николас Витсен, заимствовав слова с русской карты "отсель пошел Амур" написал название Амурской области как "Otsel poshel" [Карты земель Российского Севера 2018:18].

Напомним, что первым русским рукописным географическим атласом стала "Чертежная книга Сибири", созданная в 1701 г. по государственному заказу С. У. Ремезовым (1642 — после 1720) с сыновьями, на которую они потратил больше 20 лет. Начертание земель составлялось "по дозору", "по скаскам" и "допросам" служилых людей, местных жителей и путешественников. Хотя автор не использовал ни градусную сетку, ни масштаб и ориентировал изображения на юг, на 23 картах он изобразил города, остроги, деревни, сёла, монастыри, кочевья, юрты, приведя почти 7000 топонимов [Крутиков 2007]. Вряд ли Виссхер знал об этой работе, но тем интереснее в будущем сравнить эти карты, чтобы выяснить непонятные обозначения.

На карте Пискатора изображена часть страны от Мурманска на северо-западе: с Белым морем, Онежским и Ладожским озером, где обозначен Санкт-Петербург, до реки Печора на северо-востоке. Россия уже имела выход на Балтику, однако территория вокруг Санкт-Петербурга (Petersburg), основанного в 1703 г., еще не отмечена цветом, означающим принадлежность этих земель России, так как Северная война (1700–1721 гг.) в то время еще не закончилась. В карту закралась ошибка: Санкт-Петербург ошибочно нанесен на месте Кронштадта, а в устье Невы показана шведская крепость Ниеншанц.

Ученые отмечали, что деятельность Петра I особенно занимает автора карты: ряд объектов показан исключительно в связи с деяниями царя. Например, подробно рассмотрено устье Северной Двины, с указанием старого и нового фарватеров, рейд Св. Николая. Указано, что на "острове Соломбол строят суда". Рядом с островом Котлин обозначено: "Peterbourg ville bâtie par le Czar" — "Петербург, город, основанный Царём", что отражает первоначальное намерение Петра I создать центр нового города на острове Котлин, что нашло отражение в высочайшем указе от 1712 г. Но уже в 1713 г. царь переменил своё мнение, указав, что центр создаваемого Санкт-Петербурга должен располагаться на Васильевском острове. У истоков реки, вытекающей из Онеги и впадающей в Ладогу (не Свири, текущей южнее, и на берегу этой реки стоит Олонец) написано: "речка, по которой царь отправился к Нотебургу". От Онеги к морю ведёт известная "царская дорога", оканчивающаяся "портом или пляжем Нющенская Пристань, где царь взошёл на борт корабля в 1702" [Булатов 2021:150].

На карте обозначены границы земель, провинций, княжеств, города, народы, леса, реки, горы, моря и озера, в дороги, и указано значительное количество географических названий. Показан регион от Баренцева моря и полуострова Русский Заворот (на карте Petzerscoi Zavoroot — Печорский Заворот) на севере до Вологды и Белого озера на юге, от Финских земель на западе до Пермского края на востоке. Обозначены земли Лапонии (Лапландии), Московитов, Каргопольская Корела или Карелия Московитов (где обозначен всего 1 храм Soma), Заонежская Пятина, земли Самоедов (т.е. ненцы), Зыряния или страна зырян, Печоры, названные Борондаем (Petzora ou Boranday), Югории, Югры, провинция Вага, территории Устюга, Вологды, Двины, Онеги, Перми, Вятки, Каргополя и другие земли.

Никак не обозначено бывшее Галичское княжество, где берут начало реки Юг, Ветлуга, Кама, — видимо, источники были неинформативны, и поэтому на зеленом фоне этой области вписан значительный текст: "Le Chemin de Moscou a Viatka par Kostroma et Galiez est plus court que celui qui passe par Oustiug, mais il est tres incommode a cause des marais qu’il faut passer, et des Czeremisses Peuples Idolatres qui y font des Courses", т.е. "Путь из Москвы до Вятки короче через Галич в Костромской провинции, чем тот, который проходит через Устюг, но это очень неудобно из-за болот, он проходит через идолопоклонников Черемисов".

Топонимом Czоhloma обозначен Свято-Покровский Авраамиев Городецкий монастырь, основанный учеником Сергия Радонежского преподобным Авраамием Чухломским. Топоним Onfthea может предположительно быть связан с несохранившимся храмом Онфурия (?).

Вероятно, недостаток чисто картографической информации, необходимой для заполнения карты соответствующего масштаба и размера, позволил автору размещать обширные тексты. В частности, мы узнаём, что между Вычегдой и Камой расположен "лес протяжённостью 16 лье, где живут зыряне. У этих людей особый язык и необычные нравы. Они были язычниками, но нынче христиане и данники царя" [Булатов 2021:18]. В восточной части карты указаны две дороги из Вятки (которая обозначена отдельно от Хлынова) — в Устюг и Кострому.

Административные волости Русских земель называются на западный манер — княжествами (Duché de Belozero), провинциями (province de Vaga) и принципатами (Principauté de Galicz), так и пятинами, согласно старому административному делению, существовавшему до 1775 г., например, новгородские пятины (Ob-Oneskaya Petina ou Quartier d’au deca de l’Onega).

Интересны названия городов: Нарва (Narva Russiene), Архангел, Старая и Новая Пермь, и многие другие. Отметим, что многие храмы обозначены в слободках и погостах, — последними часто называли церкви на Севере. Часть поселений не сохранилась: так, видимо, крупное поселение на реке Сорга на Двине на нашей карте названо Великой Деревней — Velika Dereefna ou Grand Dereefna, а на современных картах помечено как Большая Слобода (нежилое, дачи). На Белом море обозначен Соловецкий монастырь и Анзерский остров, удивительно, что не все нанесенные на карту храмы закрашены, ведь в XVIII в. в монастыре было почти 20 престолов, не считая скитов. Вряд ли это может объясняться обозначением летних храмов, либо часовен, где службы не были регулярными; совсем не исключена и небрежность художника: так, многие нанесенные на карту церковки в разных волостях также не раскрашены.

Единственным участком, где не отмечены никакие храмы, является полуостров Канин нос (Isle de Candanoes), названный островом, который изображен фактически частью суши. На краю мыса обозначен крест, возможно, навигационный, который часто ставили русские мореходы; также множество крестов обозначено вдоль Мезенской губы. Устьважская волость, бывшие новгородские владения, названная Provice de Vaga, с населением меньше 1000 человек, имела всего одну обитель, названную Kodminfcoi Monaster. Судя по названию Кадминский, это мог быть Глубоковский монастырь, основанный в 1546 г. при озере Глубоком в Вологодских землях. Ошибкой составителя является помещение его в Важские земли, где существовал Важский Варлаамиев мужской монастырь, основанный в 1426 г. новгородским посадником В. С. Своеземцовым и упраздненный при реформе 1764 г.

Значительными землями представлена Московская Лапония (Laponie Moscovite), включающая Беломорскую, Ладожскую, Олонецкую и Пудожскую Карелию, расположенных на Кольском полуострове, где обозначены 10 храмовых построек. Помимо островного Соловецкого монастыря, Кеми, здесь отмечены селения Kovoda и Kielit, в восточной части обозначены селения Varsiga (Варзуга, где сохранился деревянный шатровый Успенский храм), Tokena, Pelitza, Polengi, Cascayron, и OM bay, видимо, Онежский Крестный монастырь в Онежской губе Белого моря, основанный патриархом Никоном в 1656 г. в честь чудесного спасения на Кий-озере.

Ниже расположена Шведская Карелия (Carelie Suedoise), где обозначены 23 церковных постройки: 7 в верхней части земель — Wonger, Komola, Padana, Selgis, Moutulax, Lindujerwi и Lexa (Pangajer wi)? — т.е. Лекса, поморский старообрядческий женский скит, основанный в 1694 г. в Олонецких землях (рис. 1). Ниже обозначена Заонежская пятина — Zaoneskaya Petina, Soojoki, Soio или Petina, левый берег Ладожского озера, где нанесены еще 16 храмов. Это Olonesz, monastir Voznesenie — Вознесенский женский монастырь на реке Свири, основанный в XV в. и прекративший существование в середине XVIII в.; monastir S. Alexander — прославленный Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, основанный в конце XV в.; S. Nicolas Hermit (Скит Св. Николая, вероятно, Николаевский Верхне-Оятский, известный с XVI в. также как Николо-Шуйский). А также Tutomajerwi (Спасо-Суморин монастырь в Тотьме, основанный в 1554 г. Феодосием (Сумориным) между рек Песья Деньга и Ковда).

Выгорецкий поморский женский общежительный старообрядческий монастырь. 1904 г., Карелия, Медвежьегорский район, дер. Данилово. После погрома 1857 г. обитель была разрушена, на фотографии видны обезглавленные храмы и разрушенные здания. Усилиями современных поморцев на месте монастыря поставлен крест, с 2010- х гг. ведутся восстановительные работы.

Особо отметим древний город Карелоград (Karelograd), известный с 1295 г., бывший вторым по величине после Новгорода и много раз менявший название: Корела, Кексгольм, Свея, Свейский град, и не раз переходивший от России Швеции (1580–1595 гг., 1609–1611 гг., 1617–1721 гг.) и Финляндии (1811–1940). В 1944 г. город Кексгольм был возращен СССР, с 1948 г. Приозерск стал центром Приозерского района Ленинградской области. Ряд названий — Kides (Кидекша?), Nouvea (Новое?), Salinis, Kidila, Ugkoniemimi, Jouskis, Kurkyoki, Rafal требует дополнительных уточнений.

Самое большое количество храмов — 32 (не считая указанных надписью, но не обозначенных на карте церковных построек) показано на Двине. Поразительно количество храмов вдоль этой реки и по Вычегде, незадолго до ее впадения в Двину. Некоторые из них легко узнаются: Arhangel — Архангельский монастырь, основанный в устье Северной Двины в XII в. и давший название Архангельску, показанному крупным городом; Colmоgorod — село Холмогоры, где с конца XVII в. появился архиерейский двор вокруг Спасо-Преображенского храма (закрыт в 1920 г.), и куда с 1744 по 1780 гг. было заключено Брауншвейгское семейство, в связи со свержением младенца-императора Ивана VI Антоновича.

St. Nicolas — вероятно, Николо-Корельский монастырь, появившийся в 1419 г. как форпост в устье Северной Двины; Mazzen — Мезень, известное место ссылки опального Аввакума и его семьи, где в 1703 г. был освящен Богоявленский собор; Penega (ous Pinega) — храм Успения на Пинеге близ Холмогор, основанный в 1672 г., Ous Vaga — неназванный храм на р. Ваге, Saoseria — церковь в Заозерье, Pantsina — церковь Параскевы Пятницы, Isore — деревня Ижоры.

Однако не надписаны (а некоторые и не обозначены) крупнейшие средневековые монастыри Двины: Александро-Ошевенский, основанный в 1460 гг., Кожеозерский (1560 г.), Антониево-Сийский (1520 г.). Надпись monasr de lerle Borowa, видимо, связана с Боровичским монастырем между Архангельском и Холмогорами; вдоль левого притоки Северной Двины у деревни Наволок указан Micola monast, упоминаний о котором обнаружить не удалось; на правом берегу почти напротив него отмечены монастыри Strinsco (Сийский?) и Clonisco (Хутынский?), а также названия сел Troiza, хотя храм на карте не обозначен.

Ряд названий Arisinoa (Арсения), Stara (Старый?), Perlmogorie (Белогорье?) Camenech (Каменец) нуждаются в дальнейших уточнениях. Другие обозначения требуют сопоставления с современными названиями, в т.ч. Lampazenkaia Slobotka, Kowloav, Vuil, Isoil, Picroi, Ourdema, Siacola, Vosama, Kiega, Oslapia Pogost, Cocia Ousjorga, Stanwishe Ous Vaga, а также нанесенные вдоль Мезенского залива знаки часовней (храмы не раскрашены) — Toflieckh, Apnu, Calunsko, Solotitsa, Kowloay, Irtha, явно были местами селения поморов, традиционно занимавшихся рыболовством и охотой на тюленей, но сейчас не населенных.

В Онежской пятине, т.е. современной Новгородской области, расположенной под Онежским озером, иноземным картографам были известны 16 храмов и 3 монастыря (малая часть из существующих в то время). Два из них были устроены близ Ладожского озера — Николо-Медведовский конца XIV в., на полуострове Медведец на месте г. Новой Ладоги и Староладожский Никольский мужской монастырь в честь победы над шведами в 1240 г. Точное название Краснопольской обители — Krasnopolskoy Monast, установить не удалось, хотя не исключено, что речь идет о Воскресенском Плотинском монастыре начала XV в. на Красном Поле близ Новгорода.

16 храмов обозначены в Ладоге — Ladoga, Ladiskia Poroges, Catatactes, Высокое — Visoko (Высокое), Soltza (Сольца), Pasli Yam (Relais de Pach), Gruzina (Грузинская, вероятно, храм освящен в честь чтимой иконы Богоматери), Polissa, Ochtoma, Badagh, Vitzgora (Vitegra), Pilkene, Pelaena, Nicolai Nespostiza. Интересны диалектные названия Potsosna (Подсосенское?), Gorodna (Городня?) и другие.

В Ингрии (Ingrie), т.е. землях Ижоры, волости Санкт-Петербургской губернии, обозначены храмы в Ивангороде и Нарве — Ivangorod (Narva), Copolio — Копорье, Jama — Яме, Notenburg (Oreshnik) — Орешке (Нотенбурге), Mia, Laba, Saritz. В Каргополье — Cargopol, обозначено одно церковное строение, вероятно, Христо-Рождественский собор, хотя с конца XVII в. известно значительное количество и каменных и деревянных храмов [Решетников 2009]. В нижней части карты показана часть Белоозерья — Belozero, показано три храма: Belozero, Agarcova, Jazaziken.

Вологодские земли, где до революции было около 130 монастырей, представлена семью из них: Vologda — в самой Вологде Спасо-Прилуцкий, основанный в 1371 г. учеником прп. Сергия Радонежского Дмитрием Прилуцким в Володе; Gloetsiskoi Monast — Воскресенский Горицкий женский, основанный в середине XVI в. Ефросинией Старицкой; Lopoto Monast — Григориево-Пельшемский Лопотов Богородицкий мужской монастырь, основанный в 1426 г., ныне находящийся в руинах; Corneliof — Корнилиево-Комельский монастырь, основанный в 1501 г. расположенный на реке Нуроме в 50 км от Вологды, недействующий. Nicola Comolsfcoi — Стефанов возможно, Николаевский монастырь на озере Комельском (Николаевская Озерская пустынь или Стефанов на озере Комельском Николаевский монастырь), недалеко от истока реки Комёлы, основанный в XVI в. подвижником Стефаном, обращенный в приходскую церковь в 1764 г., а сейчас разрушенный. Gregoy Cassian Monastere — Троицкий монастырь на реке Авнеге, где подвизались преподобные Григорий и Кассиан, убитые татарами в 1392 г. Coebenska Кубенский — Спасо-Каменный мужской монастырь, расположенный на небольшом острове Каменном на Кубенском озере. Duinitza (?) — Дуниловская Богородицкая пустынь, Cousnetsova — храм, вероятно в помещичьей усадьбе Кузнецово. Кажется странным, что не отражен крупнейший монастырь Вологодчины — Кирилло-Белозерский. Из названий Comenetz — Каменец (?), Gresnewitz — Грешневец (?) и Paulina, не ясно, какие селение и храмы обозначены. Интересна отметка Micola — Никольский храм в волости Robanda (?). Обратим внимание на значительное количество Никольских храмов, нанесенных на карту, что легко объясняется посвящением самому любому русскому святому огромного количества храмов и монастырей и подтверждается русской пословицей "От Холмогор до Колы 33 Николы". О глубоком почитании Святителя Николая на Севере свидетельствует огромное количество посвященных ему престолов, храмов и монастырей, приделов и сохранившихся икон 2.

В Устюжских землях (Oustioug) отмечены 8 храмов: в Устюге, Тотьме — Totma на левом берегу, где существовало несколько церквей и Спасо-Суморин монастырь; на правом берегу посад Старая Тотьма — Staraia Totma, Tseloyeeskoi Monast — Троице-Гледонский монастырь XVI в., сейчас музейный памятник; Vitsogradskaia Sol, Voltasemeets Gorodeck, Brusenskoi Gorodeck, Sonasterya.

Согласно карте Северных земель, в Пермских землях (Permie) соборно молились в 17 городах и селах: только в древнейшем городе Прикамья, Соликамске — Solicamskaia, было построено 5 каменных храмов и два монастыря. Топоним Пермь Великая относится не к территории, а к городу.

В Вятских землях (Viatka) отмечены 7 храмов: в самой Вятке, Chlinof (Chilinova) — Хлынове, Sestakov (Sestanox) — слобода Шестаково, Orlo (Orlovecx) город Орлов, расположенный на правом береу Вятки; Jaranske — город Яранск; Kotelnicz — Котельнич, Sloboda — и ныне существующая деревня Слобода. Между Вяткой и Вологдой обозначены земли черимисов (идопоклонников) с поселениями Onfthea и Czochloma. Сейчас автономная область Коми считалась землями зырян — Zirannie, где были храмы в 18 селениях: Усть-Сысольск — Oussizoli, будущий Сыктывкар, Kaigorod/Heigorodec, Touria, Zerecova (Seregova), Vesto Vuin, Terenskoi Gorodek, Ookla, Veis Lena, Oufoil, Vosama, Voysema, Lavenscoi, Jam Spas Ulpisco, Kirsa, Lalskoi, Seleneets, а селение поповцев — Popoefsi, возможно, свидетельствует о проживании старообрядческих общин, приемлющих священство.

Крупными городами были Старая Пермь — Staraia Perme (la Vielle Perme), Чердынь — Surdin (Tserdin), Рыбная Слобода — Rubnaya Sloboda, Сольвычегодск, названный городом Строгановых — Sfroginot, Сарапул — Serapoule, Орел-городок — Oreo, Ишма — Ischma, и другие: Susofkoy — Суксун (?), Piskor — Пыскор (?), Toeveu — Тыва (?), а также Otkoepnoy, Ustlegorod, Parsieche, Viatra, Rosfes. Интересно, что многие непонятые названия, как, например, Оtkoepnov, Viatra, также вошли в британский словарь торговли и коммерции 2018 г., где отражены названия этой карты [Postlethwayt 2028].

Земли Югории (Jgorie), в настоящее время Ханты-Мансийский автономный округ, связанный с самоназванием двух основных групп северных народов, ханты и манси, была малонаселена, на карте отразились только 6 храмовых построек: Городище — Gorodisfe, Vaasgorta, Golotina, Vosgora, Tidera Plovinicka, что, тем не менее, свидетельствует о христианизации местного населения.

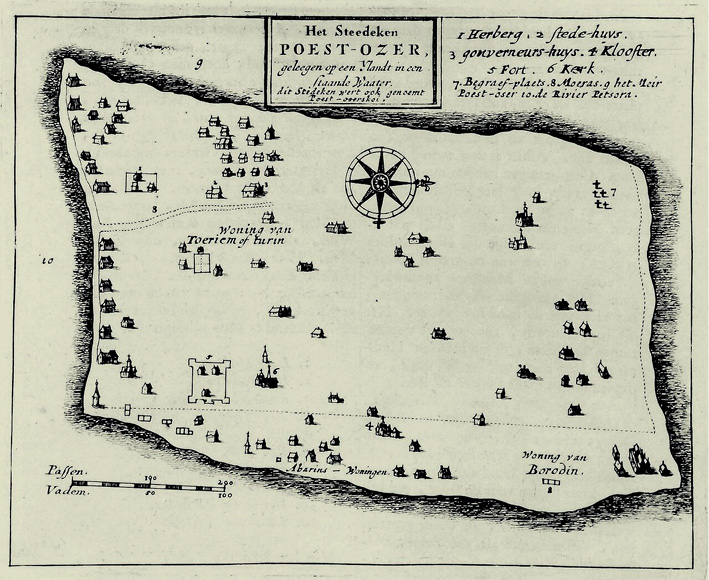

В малонаселённых Печерских землях, названных Petzora ou Boronday, где сейчас расположен Ямало-Ненецкий автономный округ, указаны 8 храмовых построек: неподалеку от устья Печоры вблизи озера Pusto Ozero, обозначен город Пустозерск (рис. 2), с тем же названием, что и озеро. Его знаменитыми узниками были "огнепальный" протопоп Аввакум и "западник" Артамон Матвеев, попавший в опалу после смерти Алексея Михайловича. Обозначенный, но не раскрашенный храм может обозначать подворье Пинежского Красногорского монастыря.

Иллюстрация Николааса Витсена Пустозерского остога. Из географической энциклопедии "Северная и Восточная Тартария" ("Nojrd en Oost Tartarye", Amsterdam, 1692).

В Печерских землях показаны две слободы — Uscelemskaia Slobotka и Isemskaia Slobotka с обозначенными в них храмами и три монастыря, из них два печерских — Monast de Petzora — Печерский Вознесенский, основанный в 1330 г. киево-печерским святителем Дионисем (рис. 3); Печерский — Petzorskoi, чье посвящение трудно установить; и Nicolai — Амвросиевский Николаевский Дудин монастырь, появившийся в XV в. В селениях Koptoga и Outsvaske обозначены храмы.

Заключение

Завершая краткое рассмотрение карты, заключим, что очевиден интерес западных путешественников и ученых к землям России. Запечатленные сведения и сейчас представляют интерес, являясь источником географических и исторических сведений. Карта отражает представления о местоположении, количестве и удалённости храмов и монастырей, являясь наиболее полным картографическим источником начала XVIII в.

Согласно этим сведениям, Россия предстаёт самой крупной европейской христианской державой с обширными прилегающими территориями, торговыми путями, многочисленными городами и населенными пунктами вокруг храмов и монастырей. И, несмотря на ряд неточностей в изображении местностей и названий, она имеет важное значение для изучения нашего прошлого, в т.ч. экономической, торговой, промысловой, и, конечно, духовной жизни Русского Севера с огромным количеством храмов и монастырей.

Фреска Святитель Николай, Мирликийский чудотворец, в конхе Никольского придела собора Рождества Богородицы Ферапонтовского монастыря. Дионисий, 1502 г.

1. Смирнова Э. С. Культ икон св. Николая Мирликийского (соперничество Москвы и Новгорода). Русское искусство Позднего Средневековья. XVI в. Тезисы докладов международной конференции. Москва, 12–14 января 2000 г. http://yakov.works/history/16/gaydenko/smirnova.html (Дата обращения: 12.09.2024).

2. Смирнова Э. С. Культ икон св. Николая Мирликийского (соперничество Москвы и Новгорода). С. 12-14.

Список литературы

1. Борисовская Н. А. 1992 — Борисовская, Н. А. (1992). Старинные гравированные карты и планы 15-18 вв. М. ISBN: 5-269-00046-6.

2. Булатов 2021 — Булатов, В. Э. (2021). Каталог выставки "Аз Аввакум протоп тако верую". М. Кат. 144. Новая карта Северных земель. ISBN-13: 978-5-904339-23-4.

3. Бусева- Давыдова 1995 — Бусева- Давыдова, И. Л. (1995). Западноевропейские иллюстрированные издания в русской культуре XVII в. Книга в пространстве культуры: Тез. науч. конф. Москва: ИСБ, 1995. 101 с. ISBN: 5-7576-0013-6.

4. Зверинский 1887 — Зверинский, В. В. (1887). Монастыри в Российской империи СПб.

5. Карты земель Российского Севера 2018 — Карты земель Российского Севера: реальность и мифы (2018). Арт- Волхонка. М. ISBN: 978-5-906848-46-8.

6. Ключевский 2000 — Ключевский, В. О. (2000). Новые исследования по истории древнерусских монастырей. Православие в России: сборник. М. Мысль.

7. Крутиков 2007 — Крутиков, Г. А. (2007). Семен Ремезов: каким он был фактически и что создало его культ. Спб. Изд-во СПбПУ. ISBN: 5-7422-1372-7.

8. Павлович 2014 — Павлович, Н. А. Русский Север на иностранных картах XVI—XVII веков. Arctic Environmental Research, (4), 32-42.

9. Решетников 2009 — Решетников, Н. И. (2009). Русского Севера храмы. Каргополье. М. Демиург- Арт, ISBN: 5-94414-136-0.

10. Рыбаков 1974 — Рыбаков, Б. А. (1974). Русские карты Московии XV-начала XVI века. М., Наука.

11. Чинякова 2008 — Чинякова, Т. П. (2008). Неизвестный экземпляр гравированной Библии Пискатора. Русское искусство, (4), 40-45.

12. Theatrum biblicum 2020 — Theatrum biblicum (2020). Библия Пискатора 1643 года из собрания Государственной Третьяковской галереи. М., ISBN: 978-5-89580-311-0.

13. Postlethwayt 2018 — Postlethwayt, M. (2018). Universal Dictionary of Trade and Commerce, Vol. 1: With Large Additions and Improvements, Adapting the Same to the Present State of British Affairs ... With Great Variety of New Remarks and Il. Hardcover — 27 July. ISBN-13: 978-0265543702.

Об авторе

Е. В. ГуваковаРоссия

Гувакова Елена Витальевна — историк искусства, член ICOM и Ассоциации искусствоведов, старший экскурсовод

Москва

Рецензия

Для цитирования:

Гувакова Е.В. «Новая географическая карта Северных земель Великого царства Московского» Н. Виссхера 1720 г. как источник по истории северных монастырей. Российский журнал истории Церкви. 2024;5(3):48-61. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2024-166. EDN: ATILED

For citation:

Guvakova E.V. "New geographical map of the Northern lands of the Great Kingdom of Moscow" N. Visskher 1720 as a source of the history of northern monasteries. Russian Journal of Church History. 2024;5(3):48-61. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2024-166. EDN: ATILED

JATS XML