Перейти к:

Диссертация протоиерея М. И. Орлова «Литургия св. Василия Великого» и результаты ее обсуждения в контексте развития историко-литургической науки в России в начале ХХ века

https://doi.org/10.15829/2686-973X-2024-167

Аннотация

Предметом исследования является малоизученный вопрос — академическая дискуссия в связи с защитой профессором Санки- Петербургской духовной академии (СПбДА) протоиереем Михаилом Ивановичем Орловым диссертации на степень доктора богословия, предметом рассмотрения которой были греческий и славянский тексты литургии св. Василия Великого. Диссертация прот. М. И. Орлова представляла собой попытку критического издания текста этой литургии с учетом разночтений в рукописном и печатном материале; ее текст обсуждался в СПбДА во время процедуры публичной защиты, рецензентами проф. Н. В. Покровским и и.д. доцента И. А. Карабиновым были высказаны критические замечания по существу представленной работы. На публикацию текста диссертации также откликнулся и.д. доцента Киевской духовной академии Д. Прилуцкий, а через несколько лет диссертация была выдвинута на соискание премии им. М. Н. Ахматова, что стало поводом для острой научной дискуссии в церковной академической печати между рецензентом А. А. Дмитриевским и автором работы. Дискуссия по итогам публикации, затронувшая членов преподавательской корпорации не только СПбДА, но и других духовных школ, позволяет рассматривать историко- литургические исследования в России в начале ХХ в. в контексте общего состояния академической науки и реконструировать тенденции в развитии этого научного направления. Дается характеристика приоритетных направлений развития литургики и требований к стандарту академического литургического исследования в начале ХХ в.

Ключевые слова

Для цитирования:

Дашевская З.М., Симонов (архимандрит Филипп) В.В. Диссертация протоиерея М. И. Орлова «Литургия св. Василия Великого» и результаты ее обсуждения в контексте развития историко-литургической науки в России в начале ХХ века. Российский журнал истории Церкви. 2024;5(3):62-84. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2024-167

For citation:

Dashevskaya Z.M., Simonov (archimandrite Philip) V.V. The dissertation of Archpriest M. I. Orlov “The Liturgy of St. Basil the Great” and the results of its discussion in the context of the development of Russian historical and liturgical science in the early 20th century. Russian Journal of Church History. 2024;5(3):62-84. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2024-167

Введение

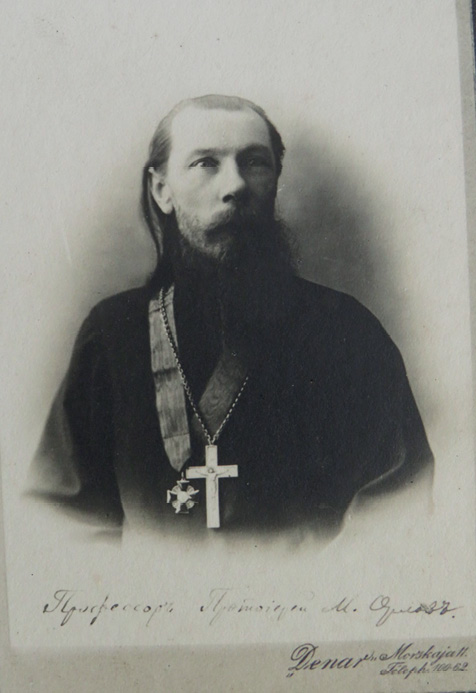

История литургики как научной дисциплины, личностей и институтов, выступающих ее носителями, принадлежит к области научных интересов истории Церкви. Предметом исследования в настоящей статье является обсуждение представленной к защите в Санкт-Петербургской духовной академии докторской диссертации прот. Михаила Ивановича Орлова (см. Приложение). На примере данной дискуссии становятся очевидны формирующиеся конвенции для литургики как области научного знания и выявление требований к публикации источников литургического характера, претендующих на соответствие профессиональным стандартам. Проблемой исследования является определение характерных черт научного дискурса в историко-литургических разработках в российском академическом пространстве начала ХХ в. на примере конкретной диссертации и академической дискуссии вокруг нее.

Методология определяется методами исторического исследования — историко-генетическим и историко-сравнительным, на основе тщательного анализа конкретного случая (case study): рассмотрения текста конкретной научной работы и отзывов на нее; при рассмотрении применяются типологизация и обобщение. Методы исследования предполагают описание источников и обобщение собранных данных, а также сравнительный анализ и выстроенная на его основе реконструкция интеллектуальной истории. Анализ научного вклада диссертации прот. М. И. Орлова делается на основе проблематизации исследовательских практик.

Диссертация прот. М. И. Орлова получила в целом критическую оценку современников; в современной историографии его работу также с критических позиций рассматривали прот. М. Желтов 1 и Т. И. Афанасьева 2. В литургической науке, как полагает авторитетный российский литургист прот. М. Желтов, в свете исследований последних десятилетий, в особенности о. Андрея Жакоба:

"…сама постановка вопроса о реконструкции "первоначального" текста литургии свт. Василия Великого бессмысленна. Сохранившиеся греческие рукописи происходят из различных грекоязычных регионов, в каждом из которых богослужение могло совершаться с теми или иными особенностями, а литургические тексты могли бытовать в специфических локальных редакциях" 3.

Актуальный подход в историко-литургических исследованиях предполагает множественность и разнообразие локальных литургических практик и, следовательно, возможных редакций одного и того же литургического текста в зависимости от региона его использования. За столетие в историко-литургических исследованиях были предложены новые гипотезы и сделаны новые открытия, поэтому труд о. М. И. Орлова следует рассматривать прежде всего в контексте мнений и отзывов специалистов, разрабатывавших литургическую проблематику в начале ХХ в.

Исторический портрет прот. М. И. Орлова в контексте реалий Санкт-Петербурской духовной академии (СПбДА) и его интеллектуальная биография не удостоились до настоящего времени какого-бы то ни было значимого освещения в отечественной историографии. Помимо выявления требований к академическим литургическим исследованиям в начале ХХ в. в задачи данной статьи входит обобщение имеющегося немногочисленного биографического материала, позволяющего воссоздать черты исторического портрета прот. М. И. Орлова и основные направления его деятельности в СПбДА. Таким образом, дискуссия о диссертации прот. М. И. Орлова:

- дает возможность сформулировать общие представления о требованиях к квалификации ученого-литургиста в академическом научном сообществе;

- обозначает требования к исследователю относительно работы с ис-

точниками и их публикации; - позволяет судить о влиянии итогов конкретной научной работы специалиста на развитие литургической науки в целом.

-

Сведения о жизненном пути и академической деятельности прот. М. И. Орлова

О научно-богословской и церковной деятельности и священнослужении профессора СПбДА прот. М. И. Орлова известно немногое: до настоящего времени о нем не появилось каких-либо работ, и в авторитетном издании "Православная Энциклопедия", и на сайте его alma mater — СПбДА — отсутствует какая-либо содержательная информация о его академической карьере и священнослужении. В открытых источниках указаны даты его жизни: 02.07.1864 — 02.06.1920. Отец Михаил был уроженцем Псковской губернии, в 1885 г. окончил Псковскую духовную семинарию, поступил в СПбДА и окончил ее в 1889 г. со степенью кандидата богословия. В период с 16 августа 1889 по 15 августа 1890 гг. М. И. Орлов был оставлен профессорским стипендиатом, по окончании стипендиатского года в октябре 1890 г. был рукоположен во пресвитеры и 19 октября утвержден законоучителем Митавского реального училища; с 1 июля 1893 г. М. И. Орлов — законоучитель Митавской гимназии; с 1 августа 1894 г. — законоучитель Ревельских женской гимназии и реального училища, а с 15 февраля 1895 г. преподавал в Александровской Ревельской гимназии. В 1895/96 учебном году свящ. М. И. Орлов возвращается к преподаванию в СПбДА и делает заметную научную карьеру: 18 декабря 1895 г. он читает пробную лекцию, посвященную пасхальному огласительному поучению, приписываемому традицией свт. Иоанну Златоусту, сопроводив лекцию собственным переводом этого текста 4, и уже через три с половиной года, 15 марта 1899 г., он представил к защите на соискание степени магистра богословия сочинение под заглавием "Liber Pontificalis, как источник для истории римского папства и полемики против него" 5. После успешной магистерской защиты о. М. И. Орлов указом Св. Синода 14 апреля 1899 г. за № 2173 был утвержден в степени магистра богословия 6, а по представлению Совета от 30 апреля 1899 г. 5 мая того же года — утвержден в должности доцента 7. 30 октября 1901 г. свящ. М. И. Орлов избирается на вакансию экстраординарного профессора и 19 ноября 1901 г. его утверждают в этом звании 8. 21 марта 1905 г. указом Св. Синода № 695 от 25 января 1905 г. экстраординарный проф. свящ. М. И. Орлов "за отлично-усердное исполнение обязанностей и возлагаемых на них Советов Академии поручений" возведен в протоиереи 9. В 1911 г. прот. М. И. Орлов указом от 8 октября за № 13567 Св. Синода был утвержден в должности штатного ординарного профессора по кафедре греческого языка и его словесности 10. После октябрьского переворота и закрытия СПбДА в 1918 г. его научная карьера обрывается; по имеющимся данным, прот. М. И. Орлов скончался в 1920 г.

Как церковный ученый и богослов свящ. М. И. Орлов публиковал результаты своей научной работы в академическом журнале "Христианское чтение" 11; его изыскания поддерживал проф. В. В. Болотов 12. Будучи членом профессорско-преподавательской корпорации СПбДА, прот. М. И. Орлов активно участвовал в академической жизни наравне с другими профессорами и преподавателями 13. В Журналах заседаний Совета Академии фигурируют его критические отзывы на кандидатские сочинения студентов 14, однако наиболее заметной его работой стала изданная им в 1909 г. диссертация на соискание степени доктора богословия, представлявшая собой попытку критического издания греческого и славянского текстов литургии св. Василия Великого 15. Прот. М. И. Орлов до написания докторской диссертации не публиковал научных работ, связанных с историей богослужения, а историко-литургические исследования не были для прот. М. И. Орлова областью профессиональных занятий 16. Предыдущие публикации автора, его преподавательская и исследовательская деятельность относились к сфере филологии и церковной истории 17. И диссертация, и дискуссия об этой научной работе позволяют получить представление о конвенциях в отношении историко-литургических исследований, требованиях к публикации литургических источников и дискуссионных вопросах в российской литургической науке в начале ХХ в.

-

Структура диссертации прот. М. И. Орлова, особенности изложения материала и основные выводы

Докторская диссертация прот. М. И. Орлова состоит из трех частей, содержательно не связанных между собой. В первой части он расположил молитвы и рубрики в порядке, соответствующем структуре богослужения, разделив всё последование на 50 параграфов, никак, правда, не прокомментировав обозначение его частей и поместив в эти 50 параграфов весь "нормативный текст" богослужебных указаний, ектений и молитв с учетом всех разночтений; во втором разделе опубликованы заамвонные молитвы, в третьем — вариант греческого и славянского текстов литургии св. Иоанна Златоуста. Исследовательской задачей автора стала систематизация разнообразия греческих и славянских рукописей и всех отобранных им редакций текста, с которыми он работал, в критическом издании. Литургические рукописи умножались, разночтения в них тоже, но сводное критическое издание отсутствовало, и данную лакуну автор планировал заполнить публикацией своего труда.

Во вступительном теоретическом разделе прот. М. И. Орлов отмечает "двухслойность" текста: один "слой" составляют молитвы, другой — рубрики, и рубрики также вариативны от рукописи к рукописи — данный факт хорошо известен всем, кто соприкасался с литургическими книгами. Чтобы справиться с объемом и разнообразием рукописного материала, прот. М. И. Орлов попытался подразделить рукописи литургии св. Василия Великого на типы текстов "распространенной полноты" и "нормальной полноты" 18. Прот. М. И. Орлов с дотошностью описал внешний вид, параметры и сохранность рукописей и изданий, которыми он пользовался; также в работе помещены экскурс о евхологии Порфирия Успенского и сведения о литургической деятельности митрополита Киприана. Для систематизации греческих и славянских литургических рукописей прот. М. И. Орлов предложил собственную сложную систему условных обозначений, а также прокомментировал порядок публикации текста.

Всего прот. М. И. Орлов использовал 88 греческих рукописей и 7 печатных изданий; с памятниками из Петербургского и Московского собраний он сумел поработать de visu (таковых всего 18), но до рукописных собраний библиотек христианского Востока и Запада он не добрался; в основном о. Михаил воспользовался рукописями, которые были опубликованы другими исследователями — Я. Гоаром 19, А. А. Дмитриевским 20, Ч. Э. Свейнсоном 21 и К. Э. Брайтманом 22, целиком положившись на добросовестность публикаторов 23. Для славянской части своей книги он обработал 1 сербский, 1 болгарский, 23 славяно-русских рукописных и 12 печатных служебников. Обобщив немалый источниковый материал, автор обошел вниманием некоторые важнейшие рукописи, например, "Синайские глаголические листки", привезенные в Россию архим. Порфирием (Успенским) и введенные в научный оборот И. И. Срезневским 24, а также не высказал никаких предположений относительно региональных форм бытования литургического текста. Итогом своего издания прот. М. И. Орлов видит "сравнительную оценку рукописных текстов" 25, однако никаких аналитических выводов по итогам работы автор не предлагает, предоставляя это, по-видимому, делать читателю.

Подход автора к публикации разночтений в рукописях также представляется спорным. Прот. М. И. Орлов укоряет "иностранных ученых издателей" за "рабское отношение к отдельным рукописям" 26, т.е. упрекает их в отказе от стремления посмотреть на все имеющиеся в их распоряжении рукописи одновременно 27. Н. Ф. Красносельцев 28 и А. А. Дмитриевский 29, предшественники прот. М. И. Орлова в публикации рукописного материала, как и их западные коллеги, напротив, публиковали отдельные рукописи порой в сокращенном виде, но так, чтобы исследователю были видны отличия между рукописями и особенности каждой из них. Прот. М. И. Орлов попытался реконструировать, как он предполагал, исходные черты последования и евхологического материала — выделить наиболее ранние пласты традиции, соединив все имеющиеся в его распоряжении рукописные и печатные редакции текста, как бы предлагая читателю самостоятельно вычленять разновременные слои с помощью предложенной им системы обозначений 30.

В своей работе прот. М. И. Орлов считает возможным восполнять недостающие элементы или сокращения в рукописях их развернутой формой, позаимствовав их в других рукописях, чтобы не "сковывать нить живого литургийного текста какою-либо ничтожною рукописною случайностью" 31. В издании прот. М. И. Орлова перед читателем предстает компилятивный текст литургии св. Василия Великого, который не существовал в истории, при этом в самом литургическом тексте встречаются необъяснимые лакуны (отсутствует молитва перед целованием мира в грекоязычной части издания) 32 и не вполне корректные добавления — такие, как поздняя вставка из литургии св. Иоанна Златоуста "μεταβαλὼν τῷ Πνεύματί σου τῷ ἁγίῳ", отсутствующая в древних редакциях текста литургии св. Василия Великого 33, впоследствии удаленная из богослужения в греческой церкви.

В завершение своего труда автор признается, что изначальное предположение, которое он выдвинул как главную гипотезу, не подтвердилось:

"…ставя в параллель тексты греческий и славянский, в принципе мы ставим сходное до тождества, и, на основании этого соображения, нужно бы ожидать, как самого естественного, такого следствия: при всех взаимных частных разностях на греческой и славянской сторонах, всё-таки в конце всего должна установиться полная гармония между сторонами, и всякому греческому параграфу должен отвечать такой же славянский, и наоборот. Но наше издание …не подтверждает на самом деле это принципиальное соображение" 34.

Таким образом, результат исследования получился отрицательным. Во-первых, литургический материал, даже с учетом его неполного охвата, оказался настолько велик и разнообразен, что методологически соединить его в единое последование оказалось затруднительно; во-вторых, в рамках одной "критической" публикации не вполне удалось четко обозначить разнообразные пласты традиции и прочертить траекторию развития литургического чина; в-третьих, ошибкой было рассматривать славянский литургический материал исключительно как вторичный по отношению к греческому и ожидать от него зеркального соответствия греческим рукописям.

Докторская диссертация прот. М. И. Орлова рассматривалась на заседании Совета Академии 19 декабря 1908 г.; рецензентами были назначены заведующий кафедрой церковной археологии и литургики СПбДА, заслуженный ординарный профессор Н. В. Покровский и исправляющий должность доцента СПбДА, молодой литургист И. А. Карабинов 35. Отзывы рецензентов представляют интерес, т.к. характеризуют определенный этап в развитии историко-литургических исследований в СПбДА 36. На страницах журнала "Труды КДА" Василий Дмитриевич Прилуцкий, и.д. доцента по кафедре церковной археологии и литургики Киевской духовной академии (КДА) 37, опубликовал положительный отзыв на труд проф. прот. М. И. Орлова 38; свой отзыв 39 на диссертацию прот. М. И. Орлова опубликовал известный литургист, профессор КДА А. А. Дмитриевский в связи с выдвижением этого труда на соискание Ахматовской премии 40.

Используя сравнительный метод, труд прот. М. И. Орлова можно проанализировать по нескольким параметрам, которые для объективной оценки данного исследования представляются ключевыми: 1) продуктивность критического издания как формы публикации текста литургии и избранной автором методологии; 2) полнота и качество представленных источников; 3) оценка результатов проведенного исследования.

-

Академическая дискуссия о диссертации прот. М. И. Орлова

3.1. Вопрос критического издания текста литургии и рецепция методологии

Предметом обсуждения стало критическое издание текста литургии — в первую очередь обсуждалась сама возможность осуществить этот масштабный проект, а также целесообразность и продуктивность такого издания с позиций историко-литургической науки.

Проф. Н. В. Покровский в своем отзыве отметил проделанный автором масштабный труд ради той истины, которая остается "…сокровенной от взоров современной науки", пока не исследованы "все уцелевшие доселе списки" и не обобщена "полнота" рукописного материала 41. Он поддержал мысль о необходимости собрать и исследовать как можно больше источников, чтобы судить о траектории развития литургического чина, евхологических текстов и рубрик. Н. В. Покровский отмечает, что "…полное критическое обследование и сравнение всех списков — греческих и славянских, <…> не разрешит трудную задачу истории литургийного текста: оно даст лишь материал для разрешения этой задачи и – материал… не полный" 42. Ученый указывает, что отношения между рукописями могут оказаться гораздо сложнее, чем видится на первый взгляд, и чтобы сделать выводы относительно развития литургического текста, необходимо разрешить целый блок вопросов "о времени, месте и обстоятельствах возникновения" 43 различных вариантов литургического текста.

Обобщить все имеющиеся формы текста не представляется возможным, пока не будут проработаны все рукописи по отдельности. Вот почему, по мнению Н. В. Покровского, основная ошибка прот. М. И. Орлова — методологическая, и рукописи следовало подвергнуть анализу на предмет основного содержания:

"…для успеха дела необходимо уяснить главные пути исследования, отличить в подлежащем материале главное от второстепенного и сравнить основное содержание рукописей, а не отдельные слова, особенно если последние нисколько не уясняют исторического хода литургии" 44.

Проф. Н. В. Покровский критикует о. М. И. Орлова прежде всего за ошибки в методологии исследования, непроясненность общих принципов сопоставления различий в рукописях и механический подход к изданию текста, т.е. аккуратно указывает на отсутствие у автора историко-литургической исследовательской квалификации. Он упрекает прот. М. И. Орлова в механическом подходе к фиксации существенных и второстепенных различий в рукописном материале:

"…автор с одинаковым холодным равнодушием ведет сравнение текстов в местах третьестепенных и местах первостепенной важности, не уделяя последним особенного внимания" 45.

Напротив, В. Прилуцкий ставит прот. М. И. Орлову в заслугу, что издание автора не стоит в "рабской зависимости от рукописи" 46, фактически процитировав автора; он не только высоко оценил работу прот. М. И. Орлова, но и поддержал избранный им метод публикации текста. Прилуцкий в своем отзыве отмечает, напротив, полезность такого издания, поскольку избранный автором метод:

"…представляет неоспоримые удобства для всякого, пожелающего использовать рассматриваемый труд в качестве материала для истории текста литургии Василия Великого, истории различных наслоений, сокращений и видоизменений <…> на протяжении IX–XIX веков" 47.

И. А. Карабинов поддержал необходимость критического издания литургических рукописей, поскольку в начале ХХ в. время отсутствовали исторические исследования формирования литургии, даже такой, как литургия Константинополя 48. Поскольку И. А. Карабинов сам был сторонником сравнительно-исторического метода исследования, подход прот. М. И. Орлова ему был, по-видимому, близок:

"…книга М. И. Орлова, хотя и не заключает в себе повествовательной истории литургии Василия Великого, но <…> стремится дать эту историю наглядным образом — в издании самих текстов" 49; диссертация Орлова может быть полезна, если возникнет "вопрос об исправлении славянского перевода литургий" 50.

Как полагает И. А. Карабинов, в работе прот. М. И. Орлова присутствует методологическая нечеткость: автор противоречит себе, когда вначале постулирует, что литургический текст — живой и меняющийся, в особенности в части рубрик, от рукописи к рукописи, но сам в издании этого принципа не придерживается "…и обращается с отдельными рукописями именно как с мертвыми текстами" 51. Всё издание было бы более удобным для прочтения, если бы автор отметил "[п]ринадлежность того или иного списка к известной редакции, а также особенности в способе его записи" при описании отдельных рукописей. Это бы позволило сократить примечания в объеме, одновременно увеличив их ценность 52. И. А. Карабинов упрекает автора также и в том, что последний отказывается от какого-либо критического анализа текста; по мнению рецензента, "…несколько кратких <…> замечаний о св. Василии, как авторе литургии, о цельности и неповрежденности ее основных молитв <…> не помешали бы <…> книге" 53. По мнению И. А. Карабинова, как бы исследователь ни стремился реконструировать древний слой константинопольского последования, некорректно соединять в тексте части богослужения, которые, по данным исторических свидетельств, имели другой порядок в исторической практике: перед молитвой Трисвятого не следует помещать полный текст великой ектении 54; молитву предложения на проскомидии располагать после приготовления агнца, "тогда как ей место в конце всей проскомидии" 55; ошибочно соединять аутентичный греческий текст эпиклесиса из литургии св. Василия и вставку из литургии св. Иоанна Златоуста 56.

А. А. Дмитриевский поддержал критическую оценку труда прот. М. И. Орлова, порой выходя в своих эмоциональных оценках за границы строго научной дискуссии. Он указал автору на недостаточное владение научной методологией и "слепое" доверие специалистам-предшественникам, в то время как ученый должен все данные проверять самостоятельно 57. Киевский профессор выделил в работе М. И. Орлова три методических просчета: 1) плохое знание современной научной литературы, в том числе русскоязычной (М. И. Орлов прошел мимо работ прот. Сергия Муретова о проскомидии, публикаций Т. И. Филиппова и других авторов, которые касались вставки "Μεταβαλὼν τῷ ἁγίῳ Πνεύματί", и др.); 2) невнимание к проблеме существования текста литургии в двух редакциях — Служебника и Архиерейского чиновника 58; 3) само стремление издать критическое издание текста литургии. Последний тезис А. А. Дмитриевский обосновал несоответствием труда М. И. Орлова общим трендам литургической науки: с середины ХIХ в. "началось значительное оживление в разработке литургических материй и по изучению евхологических текстов", выдвинулись исследователи этого материала на Западе и в России, "появилось немало исследований и научных изданий", к коим А. А. Дмитриевский относит и свои работы, однако ещё не настала пора для критических изданий 59. А. А. Дмитриевский характеризует состояние литургической науки на момент написания отзыва как "время приведения в известность всего наличного литургического письменного достояния" 60. Пока "черновая работа" ещё не закончена, думать о критическом сравнении и установлении евхологического текста не только преждевременно, но и легкомысленно" 61. По мнению А. А. Дмитриевского, прот. М. И. Орлов своим "первым критическим изданием" не уточняет представление о развитии литургического текста, истории чина и др., но, напротив, представляет фрагментарную и неточную, а порой и неверную картину развития литургического чина.

Рецензенты были единодушны в том, что по итогам проделанной работы у прот. М. И. Орлова получился "мозаичный чин", примеры которого в части проскомидии и в самом последовании литургии А. А. Дмитриевский постранично предъявил читателям, и в этой мозаике на одной странице книги у о. М. И. Орлова могут соседствовать вставки из рукописей и печатных изданий "на пространстве от VII–X в. вплоть до издания 1891 г." 62, а последование литургии получилось у прот. М. И. Орлова таким, каким оно никогда в церковной практике не существовало. Из-за желания автора поместить в издание как можно больше отсылок к источникам, книга оказалась перегруженной буквенными (из алфавитов русского, славянского и латинского) и цифровыми знаками, надстрочными и подстрочными обозначениями, случайными и произвольными вставками, не относящимися к чину литургии. По мнению А. А. Дмитриевского, использование этого издания в научных целях небезопасно 63. Общий вывод, который делает А. А. Дмитриевский по итогам анализа труда М. И. Орлова, имеет значение для оценки состояния литургической науки в целом, хотя также может быть оспорен:

"…литургическая наука нуждается пока в чернорабочих руках, в тружениках, посвящающих себя открытию и изданию в свет литургических памятников, а беловая, домашняя, критическая работа здесь — дело еще отдаленного будущего" 64.

Этот тезис можно оспорить, поскольку дело литургики как науки состоит не только в публикации рукописей, но и в их анализе, однако при публикации текст литургии должен соответствовать определенным критериям и не может быть произвольным соединением самых разных его редакций.

После выхода в свет рецензии А. А. Дмитриевского прот. М. И. Орлов опубликовал ответ в "Христианском чтении" 65, отметая обвинения в неточностях при передаче греческого и славянского рукописного текста, а также отметив непозволительность эпитетов и "кличек", коими рецензент наградил издателя. В ответной публикации М. И. Орлов обходит стороной методические замечания принципиального характера, но отвечает А. А. Дмитриевскому на указания своих ошибок, объединяя их по четырем основным признакам: "погрешности", изобличаемые в неправде самым изданием" 66; "погрешности", которые можно оспаривать" 67; "погрешности" ничтожные" 68 и "погрешности" действительные" 69. Характерно, что о. М. И. Орлов и в самом издании, и в последующей полемике называет себя исключительно "издателем", т.е. фактически отказывается от исследовательской части своего труда, оставляя за собой лишь ответственность публикатора. Возможно, А. А. Дмитриевский мог действительно не разобраться в двухуровневых подстрочных комментариях и литерных обозначениях, но в целом ответ прот. М. И. Орлова не меняет характера основных претензий, которые Дмитриевский публично высказал в адрес издания.

Таким образом, существенную критику вызвал подход автора к публикации текста. Издатели рукописей Ч. А. Свэйнсон, Н. Ф. Красносельцев и сам А. А. Дмитриевский придерживались иных стандартов при публикации рукописей, Ф. Е. Брайтман пытался соединять имеющиеся данные источников, но настолько "мозаичным" чин получился только у М. И. Орлова, что отметили все рецензенты, в особенности А. А. Дмитриевский.

В рецензиях был поставлен вопрос относительно самой возможности на данном этапе развития историко-литургической науки подготовить критическое издание текста литургии. И. А. Карабинов в целом поддержал необходимость подобного издания; А. А. Дмитриевский, напротив, полагал, что до публикации основного источникового материала критические издания преждевременны и даже вредны, поскольку не сделана "черная работа" по публикации отдельных источников, а для публикации критических изданий отсутствует общепринятая методология и необходимый научный инструментарий.

3.2. Оценка полноты и качества представленных источников

Несмотря на то, что "…многочисленность рукописей не всегда равносильна полноте и не всегда служит ручательством точности в разрешении научных литургических задач" 70, проф. Н. В. Покровский видит целесообразным максимально целостное исследование литургического материала, чтобы увидеть тенденции в развитии и чина, и текстов. Он критикует прот. М. И. Орлова за неполноту и недостаточную системность привлеченных источников 71, указывает на недостаток данных для классификации рукописей и отсутствие должного инструментария для историко-литургических выводов 72. Автору, по мнению проф. Н. В. Покровского, следовало оставить "…в стороне претензии обнять почти необъятное, ограничиться лишь одними греческими или даже одними славянскими рукописями, лично изучить их и издать", и именно такое научное "самоограничение" дало бы автору "…возможность глубже вникнуть в существо дела и действительно подвинуть вперед ученое исследование вопроса о литургии Василия Великого" 73.

Рецензенты указали М. И. Орлову на фрагментарный характер представленных у него греческих и славянских источников, а также на отсутствие важнейших печатных изданий. И. А. Карабинов упомянул также необходимость шире привлекать региональную литургическую традицию, поскольку М. И. Орлов не принял во внимание сирийскую и александрийскую редакции текста литургии св. Василия Великого и тексты иных литургий, зависимых от этой. Автор, по мнению И. А. Карабинова, должен был бы обратить внимание на косвенные патристические свидетельства, позволяющие уточнить датировки, вопросы авторства и принадлежность текста перу св. Василия Великого. И. А. Карабинов также отметил, что автор оставил без внимания надписание и нумерацию молитв — существенные детали, которые могут свидетельствовать об авторстве св. Василия Великого, указывать на различные редакции и объяснять процесс складывания литургического текста 74.

И. А. Карабинов также высказал ряд критических замечаний в отношении славянской части издания, указав на необходимость "…выяснить, с какой греческой редакции сделан был первый славянский перевод" 75. Кроме того, по мнению И. А. Карабинова, автору следовало изучить некоторые рукописи Московской синодальной библиотеки, содержащие "точно такую же редакцию литургии: быть может, вместе с софийскими списками они пролили бы какой-либо свет на происхождение этой редакции" 76. Таким образом, вопрос взаимовлияния редакций славянского текста также необходимо было исследовать более скрупулезно. Прот. М. И. Орлов по какой-то причине не учел важнейшие в литургическом отношении рукописи и издания: копию с перевода служебника митрополита Киприана из Московской Синодальной библиотеки № 344-601, ХIV в., южно-русские издания служебника — Стрятинское 1604 г., Киевские издания — Елисея Плетенецкого 1620 г. и Петра Могилы 1629 г.77. По мнению И. А. Карабинова, всем этим огрехам может быть только одно объяснение: книга автора была одним из первых подобных опытов, а сам автор не является "специалистом в литургике, <…> и поэтому эта наука…не могла дать ему почти никакой помощи" 78. Сам способ издания славянской части текста И. А. Карабинову не представляется корректным:

"…автор поступает точно так же, как и при издании греческого текста, т.е. заносит в критический текст и в примечания все разнохарактерные разности. Кроме вышеуказанных недостатков такого способа издания, едва ли можно издавать в качестве вариантов к одному тексту разности нескольких переводов. Славист на месте автора предпочел бы издание в несколько параллельных текстов" 79.

А. А. Дмитриевский упрекнул о. М. И. Орлова в том, что последний не учел изданные И. И. Срезневским глаголические листки Служебника, вывезенные с Синая еп. Порфирием Успенским 80, и также указал ему на лакуны в использовании многочисленных описаний литургических рукописей и старопечатных греческих и славянских книг 81. Он также перечислил многочисленные погрешности, пропуски, неоправданные вставки и прямые искажения отдельных греческих и славянских слов (коих он насчитал у о. М. И. Орлова 99), а также выявил несколько пропущенных М. И. Орловым, но весьма значимых, фрагментов текста 82.

Главная ошибка автора, по мнению А. А. Дмитриевского, заключалась в том, что он не произвел критического отбора рукописей и "не изучил критически в надлежащей полноте всех бывших у него под руками рукописных данных", а потому не смог "произвести сравнительную оценку рукописных текстов должным образом" 83. Не разобравшись, какая из рукописей имеет большую ценность для истории развития чинопоследования, а какая — меньшую, прот. М. И. Орлов, оставив без внимания качественные в отношении исторического анализа рукописи и издания, но воспользовавшись в каких-то случаях плохими копиями, а когда-то и просто рассматривая то, что было недостойно внимания исследователя, скомпилировал такую публикацию, в которой "драгоценный текст чина литургии" оказался наполнен "множеством вставок и дополнений из рукописей самого сомнительного достоинства по своему происхождению и по времени написания" 84.

Отзывы, которые представили проф. Н. В. Покровский, И. А. Карабинов и проф. А. А. Дмитриевский, выявили формирующийся подход к публикации литургических рукописей: исследователю следует особо потрудиться, чтобы обработать как можно больше источникового материала, поскольку если не учесть особенности отдельных рукописей, общие выводы могут оказаться ошибочными. Ради исследовательских целей не следует механически объединять древние элементы последования с напластованиями более позднего времени, поскольку такого рода компиляции все равно не дают возможности выстроить подлинную траекторию развития богослужения.

3.3. Характеристика отдельных результатов исследования о. М. И. Орлова

Общая оценка рецензентов подтверждает собственное свидетельство о. М. И. Орлова об "отрицательном характере выводов", полученных автором, однако, проф. Н. В. Покровский считает возможным присудить прот. М. И. Орлову ученую степень доктора церковной истории (отметим, что соискатель представлял работу на степень доктора богословия). Итогом отзыва И. А. Карабинова стало предложение присвоить соискателю степень доктора богословия. А. А. Дмитриевский согласен присудить автору за трудолюбие половинный размер премии им. М. Н. Ахматова.

Обратимся к спорным положениям диссертации. И И. А. Карабинов, и А. А. Дмитриевский не поддержали исходный тезис автора о датировке рукописи РНБ. Греч. 226 85 из собрания еп. Порфирия Успенского VII веком по РХ; этот синайский евхологий Х в. ранее датировали И. Д. Мансветов и Н. Ф. Красносельцев и сделали это более точно 86. Кроме того, о. М. И. Орлов настаивает, что РНБ. Греч. 226 — рукопись более раннего времени, нежели евхологий Barberini gr. 336 из Ватиканского собрания, который был и остается наиболее ранним из известных в науке евхологиев 87. Таким образом, стремление прот. М. И. Орлова передатировать РНБ. Греч. 226 не достигло цели.

Ошибочной оказывается гипотеза автора о том, что текст рукописи РНБ. Греч. 226, содержащий ектении, является более древним, нежели рукопись, содержащая одни лишь молитвы 88. Напротив, истинно как раз обратное. На основе сопоставления текста литургии ап. Иакова и свидетельств из косвенных источников И. А. Карабинов в своем отзыве показывает, что редакция текста литургии, содержащая одни молитвы, является более древней, чем текст, содержащий также и ектении. Это же касается и четкости в расположении отдельных элементов чина: если рукописи из Южной Италии и Иерусалима передавали архаическую форму богослужения, предполагавшую совершение великой ектении перед Трисвятым, то в Константинополе великой ектении в этом месте богослужения уже не было. Следовательно, некорректно, следуя евхологию РНБ. Греч. 226, отражающему палестинскую практику, располагать элементы так, как будто в Константинополе они не меняли своего местоположения.

С точки зрения А. А. Дмитриевского, описания определенных литургических действий — проскомидии, великого входа и порядка причащения — являются особо значимыми для выстраивания целостной картины развития чинопоследования. А. А. Дмитриевский приводит избранные места из славянских литургических рукописей, которые о. М. И. Орлов не учитывал в своем издании, но которые, на взгляд А. А. Дмитриевского, представляют особый интерес для исследователя в отношении этих литургических действий: порядок причащения на литургии св. Василия Великого из пергаменного Служебника № 8 1381–1382 гг. из собрания Троице-Сергиевой лавры, л. 38 об. — 39 89 и Служебника № 858 из Софийской библиотеки 90, а также описание проскомидии в Соловецкой рукописи № 1016 XIII–XIV вв.

А. А. Дмитриевский критически разобрал датировки, которые давал греческим и славянским рукописям о. М. И. Орлов. Обнаружив в них массу ошибок и неточностей, А. А. Дмитриевский напомнил о соответствующем научном инструментарии для определения времени создания рукописей, в т.ч. таком, который был разработан самим А. А. Дмитриевским 91.

Не найдя в диссертации прот. М. И. Орлова ясной концепции, которая позволила бы целостно проанализировать развитие чинопоследования литургии св. Василия Великого, А. А. Дмитриевский сам попытался наметить его основные этапы и указал на рукописи и издания, которые, по его мнению, являются в этом отношении определяющими. Как и И. А. Карабинов, А. А. Дмитриевский обратил внимание на отсутствие у прот. М. И. Орлова Стрятинского 1604 г. и южнорусских изданий служебников, что относится также и к некоторым важным для реконструкции текста старопечатным изданиям из библиотек Москвы и Петербурга 92. По мнению А. А. Дмитриевского, игнорировать эти важные для истории богослужебных чинов издания "…значит лишить эту историю ее генетической последовательной связи, выбросить несколько важнейших звеньев из ее прочно спаянной цепи, охватывающей время более, чем в пятьдесят лет" 93. Дмитриевский упоминает еще один фундаментальный недочет о. М. И. Орлова: о рукописях Софийской библиотеки № 903 и № 921, которые для него стоят "в дословном тожестве с Московскими [печатными] изданиями", последний утверждает, что они являются не списками с печатных служебников, "а рукописями в собственном смысле" 94. Таким образом, косвенно А. А. Дмитриевский указал о. М. И. Орлову на его неосведомленность в вопросе сложного взаимодействия рукописных и печатных богослужебных книг.

А. А. Дмитриевский не преминул покритиковать о. М. И. Орлова и за произвольный характер ряда его гипотез: о якобы сделанном митрополитом Киприаном новом переводе Служебника, о соотношении служебника митрополита Киприана и исправленного Служебника патриарха Никона 1665 г., за ошибочный тезис о том, что этот никоновский Служебник "живет доныне в церковном употреблении" — т.е. не подвергался изменениям, а также за ошибочно указанную о. М. И. Орловым дату появления в служебнике Учительного известия. Но и это ещё не всё. Одним из ключевых тезисов прот. М. И. Орлова является предположение о "широком распространении" литургии св. Василия Великого, которое он делает на основании "древнейшей" рукописи — РНБ. Греч. 226, но А. А. Дмитриевский не видит достаточных оснований ни для такого допущения, ни для переоценки значения этой рукописи для истории литургии. Заамвонные молитвы, опубликованные о. М. И. Орловым в качестве приложения к изданию, имеют случайный характер, и А. А. Дмитриевский с присущим ему педантизмом указал на те молитвы, которые прот. М. И. Орлов не учел.

Подводя итог своей рецензии в рамках обсуждения в СПбДА, И. А. Карабинов заключает, что:

"…книга <…> построенная, главным образом, на греческих списках, находящихся в России, послужит лишь одним из камней для остова критического издания литургии св. Василия Великого, которое будет сделано по рукописям, находящимся во всех библиотеках Востока и Запада" 95.

А. А. Дмитриевский, давая высокую оценку подвижническому труду о. М. И. Орлова, в своей более поздней рецензии указывает, что в результате всей работы ученый пришел к заключениям, которые для имеющего историко-литургическую подготовку были бы очевидны до начала работы: при всем разнообразии греческого и славянского материала составить "гармоничное" издание, где всякому греческому параграфу соответствовал бы такой же славянский, невозможно.

Заключение

Рассмотрев текст диссертации профессора прот. М. И. Орлова о литургии св. Василия Великого и отзывы ученых-литургистов, можно сделать следующие выводы.

Несмотря на огромную работу, проделанную автором диссертации, рецензенты подвергли сомнению научную ценность и обоснованность составленного М. И. Орловым синтетического последования, в котором лакуны в одной рукописи восполняются имеющимися элементами из других рукописей той же литургии и даже из других литургий. Подход прот. М. И. Орлова к публикации последования литургии оказался с историко-литургической точки зрения ошибочным: ученый реконструировал последование, не принимая в расчет исторические факторы его развития, включив в издание евхология диаконские ектении и расположив их так, как ему представлялось оправданным. Поступательное развитие последования и его изменения в отдельных частях М. И. Орлову также передать не удалось; для достижения этой цели лучше было бы публиковать различные рукописи параллельно, предоставив исследователям наблюдать все особенности каждой из них и делать самостоятельные выводы.

Инициатива подобного издания и проделанный прот. М. И. Орловым труд являются для своего времени знаковыми, и саму публикацию его диссертации, а также развернувшуюся по ее следам дискуссию следует расценивать как веху в развитии историко-литургических исследований в России. Появление в научном поле диссертационной работы, посвященной проблемам литургики, написанной не-литургистом, свидетельствует не столько о личном интересе прот. М. И. Орлова к данной проблематике, сколько о том, что требования к разработке литургических вопросов в академическом поле и публикационные стандарты в области литургики находились в стадии становления.

Реакция специалистов в области литургики, несмотря на их личные качества, выступает свидетельством о зарождении профессионального сообщества, опознающего границы требований к исследованиям по соответствующей тематике. В своих отзывах литургисты высказались относительно предмета своей науки, требованиях к сбору данных, публикации источников и к методам исследования. Их отзывы свидетельствуют о формировании литургики как самостоятельного направления исторических исследований и о становлении специфического научного дискурса, позволяющего описывать и исследовать конкретную отрасль знания.

Источники

Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9). 19 дек. 1908 г.; Отзывы на дисс. прот. М. Орлова проф. Н. В. Покровского и и.д. доцента И. А. Карабинова, с. 162-190.

Деснов Н., прот. (1992). Еще неск. слов об известных расхождениях между рус. и греками в литургиях святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста. БТ. Сб. 31. с. 86-96.

Отчет о состоянии СПб Духовной Академии за 1896 год. (1897). Христианское чтение, 3, 440-480.

Отчет о состоянии СПб Духовной Академии за 1897 год. (1898). Христианское чтение, 3, 365-400.

Отчет о состоянии СПб Духовной Академии за 1898 год. (1899). Христианское чтение, 3, 472-507.

Отчет о состоянии СПб Духовной Академии за 1899 год. (1900). Христианское чтение, 3, 485-520.

Отчет о состоянии СПб Духовной Академии за 1901 год. СПб., 1902. 38 с.

Отчет о состоянии СПб Духовной Академии за 1911 год. СПб., 1912. 58 с.

Успенский Н. Д. (1961). Молитвы Евхаристии св. Василия Великого и св. Иоанна Златоуста (в чине правосл. Литургии). БТ. Сб. 2. с. 63-76.

1. Желтов, М., прот. (2018). Литургия святителя Василия Великого. М. Православная энциклопедия, Т. 41.

2. "Последование литургии Василия Великого стало предметом большого труда, предпринятого протоиереем М. И. Орловым. Он собрал воедино известные ему греческие списки литургии и некоторые славянские и создал сводное издание греческого и славянского текстов. Однако это издание не давало ответа на основные вопросы: как изменялась литургия в исторический период, какие редакции она имела, какие греческие источники были положены в основу славянского перевода, — и это вызвало справедливую критику А. А. Дмитриевского". Афанасьева, Т. И. (2015). Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по Служебникам XI–XV вв.). М., С. 20.

3. Желтов, М., прот.(2018). Литургия святителя Василия Великого. М. Православная энциклопедия, 41, 284.

4. Орлов, М. И., свящ.(1896). Пасхальное огласительное поучение: анализ содержания с сравнительно-филологическим разбором текста, приписываемого св. Иоанну Златоусту поучения. Христианское чтение, (март–апрель), (2), 482-506.

5. Орлов, М. И., свящ. (1899). О побуждениях к изучению Liber Pontificalis: Речь, произнесенная 15 марта 1899 г. пред защитой диссертации "Liber Pontificalis, как источник для истории римского папства и полемики против него". Христианское чтение, (4), 805-811.

6. Журнал собраний совета Академии за 1898/1899 гг. от 15 марта 1899 г. № 1.

7. Журнал собраний совета Академии за 1898/1899 гг. от 15 марта 1899 г. № ٢.

8. Журнал собраний совета Академии за 1900/1901 гг. № ٤.

9. Журналы собраний Совета Академии за 190٤/1905 гг. (1905). Христианское чтение, (7), 177-208.

10. Отчет о состоянии СПб Духовной Академии за 1911 год. СПб., 191٢. с. 1-58. с. 20.

11. Орлов, М. И., свящ. (1897). Понятие милости (Богословско-филологический опыт разграничения ἐλεεῖν и ἱλἁσϰεσϑαι). Христианское чтение, (4), 612-632.

12. Болотов, В. В. (1897). Замены понятия ἵλεως в восточных языках. Письмо к свящ. М. И. Орлову" (4 января 1897 г.). Христианское чтение, I, (4), 633-641; Болотов В. В. (1914). Заметки по поводу текста Литургии св. Василия Великого: Письмо архиеп. Финляндскому Антонию. Христианское чтение, 3, 281-298.

13. См. сведения в Журналах собрания Совета академии. Например, и.д. доцента свящ. М. И. Орлов участвует в устных испытаниях по латинскому языку вместе с ординарным профессором А. И. Садовым и экстраординарным профессором И. Г. Троицким. И.д. доцента свящ. М. И. Орлов участвует в поверке счисления баллов и на основании их составлении списков студентов академии вместе с г.г. наставниками академии ординарным профессором В. В. Болотовым, доцентом Т. А. Налимовым под председательством Преосвященного Иоанна, епископа Нарвского, ректора академии. Журналы собрания Совета академии от ٢7 марта 1897 года (1898). Христианское чтение, (1), 169-170.

14. Например, в Журналах совета Академии за 191٢/191٣ гг. опубликованы критические отзывы прот. М. И. Орлова на кандидатские сочинения Владимира Верзина "Устав Новгородского Софийского Собора" и Алексея Иножарского "Исправление богослужебных книг в Киеве в XVII в." и др.

15. Орлов, М. И., прот. (1909). Литургия св. Василия Великого. Вводные сведения; 1: Греческие и славянские тексты; ٢: Заамвонные молитвы; ٣: Особенности литургии св. Иоанна Златоуста: С изображением св. Василия Великого и четырьмя снимками с рукописей. Первое критическое издание. СПб., ٤1٤ с.

16. Так, например, прот. М. И. Орлов в предисловии к своей работе называет себя лишь "издателем" и указывает: "Издатель не считает свою работу окончательно выходящею из круга своей специальности. Всякую науку, особенно опирающуюся в своей основе на документы, можно сравнить с обширным строящимся зданием, где много работников с разными специальными подготовкам и целями; они друг другу помогают, в то время как объединенные плоды их дружных усилий завершаются высоким делом зодчего. И здесь так же, как в вещественной постройке: ни одна специальность не исключается другою, и ни одна не может быть с успехом выполнена другою, тем более не может быть выполнена какая-либо из них самим зодчим отдельной науки. Только отсюда понятно, по-видимому, странное, но частое явление, что, например, не-богослов бывает лучшим издателем богословских текстов". Орлов, М. И., прот. (1909). Литургия св. Василия Великого.с. XIII.

17. А. А. Дмитриевский отмечает "неофитство" прот. М. И. Орлова в литургических исследованиях и указывает на поверхностное знакомство последнего с источниками и специальной научной литературой. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова "Литургия св. Василия Великого". Вводные сведения; 1: Греческие и славянские тексты; ٢: Заамвонные молитвы; ٣: Особенности литургии св. Иоанна Златоуста. С изображением св. Василия Великого и четырьмя снимками с рукописей. Первое критическое издание. СПб., 1909 г.". СПб., С. 176-350 (1-132). с. 177-182.

18. Орлов, М. И., прот. (1909). Литургия св. Василия Великого.с. XLIV.

19. Goar, J. (1647). Εὐχολόγιον sive Rituale Graecorum complectens ritus et ordines Divinae liturgiae, officiorum, sacramentorum, consecrationum, benedictionum, funerum, orationum... Прот. М. И. Орлов использует именно парижское издание Я. Гоара 1647 г., а не венецианское 1730 г., в котором были исправлены недочеты предыдущего издания.

20. Дмитриевский, А. А. (1901). Εὐχολόγια. Киев, XII+1058+XXVII+32 с.

21. Swainson, C. A. (1884). The Greek liturgies chiefly from original authorities, with an appendix containing the Coptic ordinary canon of the mass from two manuscripts in the British Museum. Cambridge, University Press.

22. Brightman, F. E. and Hammond, C. E. (1896). Liturgies, Eastern and Western, being the texts original or translated of the principal liturgies of the church: vol. 1: Eastern liturgies. Oxford: Clarendon Press.

23. И. А. Карабинов в своём отзыве отмечает недочеты издания Брайтмана, при этом аккуратно критикует А. А. Дмитриевского.

24. Срезневский, И. И. (1863). Известия Императорского археологического общества. Т. IV, вып. VI, 491-497.

25Орлов, М. И., прот. (1909). Литургия св. Василия Великого.с. VIII.

26. Орлов, М. И., прот. (1909). Литургия св. Василия Великого.с. VII-VIII.

27. Орлов, М. И., прот. (1909). Литургия св. Василия Великого.с. VI.

28. Красносельцев, Н. Ф. (1885). Сведения о некоторых литургических рукописях Ватиканской библиотеки. Казань.

29. Дмитриевский, А. А. (1895). Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного Востока. Т. 1: Τυπικα. Ч. 1: Памятники патриарших уставов и ктиторские монастырские Типиконы. Киев, ч 2: Τυπικά. Петроград, 1917. VIII+768+IV с.; Дмитриевский, А. А. (1901). Εὐχολόγια.

30. Т. И. Афанасьева, представляя в виде сводного текста различные славянские переводы литургии св. Василия Великого и св. Иоанна Златоуста, предварила публикацию масштабным теоретическим исследованием, в котором проанализировала взаимосвязь между рукописными редакциями и их взаимовлияние: Афанасьева, Т. И. (2015). Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в слав. традиции (по Служебникам XI–XV вв.). 447 с.

31. Орлов, М. И., прот. (1909). Литургия св. Василия Великого.с. VII.

32. Орлов, М. И., прот. (1909). Литургия св. Василия Великого.с. 158.

33. Орлов, М. И., прот. (1909). Литургия св. Василия Великого.с. 206.

34. Орлов, М. И., прот. (1909). Литургия св. Василия Великого.с. LIX.

35. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908. (1909). Христианское чтение, (8-9), 145-208.

36. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 162-190.

37. Под руководством проф. А. А. Дмитриевского в Киевской Духовной Академии Василий Дмитриевич Прилуцкий написал кандидатское сочинение "Частное богослужение в Русской церкви в XVI и первой половине XVII в." и успешно защитил его в 1907 г. По окончании КДА в 1907 г. он был оставлен на год в качестве сверхштатного профессорского стипендиата, и с 16 августа 1908 г. был назначен и.д. доцента по кафедре церковной археологии и литургики. В связи с введением в действие 2 апреля 1910 г. нового устава православных духовных академий, с 16 августа 1910 г. его должность была переименована в преподавателя литургики и церковной археологии в связи с историей христианского искусства (Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819–19٢0-е гг. Материалы из собрания проф. протоиерея Ф. И. Титова и архива КДА. Том ٢. С. 600, 1 ст.). Отзыв составлен В. Д. Прилуцким до рукоположения.

38. Прилуцкий, В. (1909). [Библиографические заметки: Литургия св. Василия Великого. Вводные сведения; 1: Греческие и славянские тексты; 2: Заамвонные молитвы; ٣: Особенности литургии св. Иоанна Златоуста. С изображением св. Василия Великого и четырьмя снимками с рукописей. Первое критическое издание Протоиерея М. Орлова, профессора греческого языка и сравнительного языкознания с санскритом Санкт-Петербургской Духовной Академии. СПб., 1909 г., стр. I–LXXXVII+ 1-412]. Труды Киевской Духовной Академии, (Май), 136-144.

39. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 176-350 (1-132).

40. Прим. ред. — премия вручалась за лучшие научные труды и произведения изящной словесности, она была установлена в память тайного советника М. Н. Ахматова, завещавшего свой капитал Академии наук; начиная с 1909 г. присуждалась ежегодно.

41. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 165.

42. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 166.

43. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 166.

44. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 173.

45. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 173.

46. По мнению В. Д. Прилуцкого, издание, построенное на сравнительной оценке рукописных текстов, достигает своих результатов: "Такой метод издания необычен, но он обуславливается тонко подмеченными автором и сжато выраженными им особенностями литургического текста: живостью его, в смысле постоянного роста, и двойственностью его состава (текст молитв и текст замечаний о совершении священнодействий и времени произнесения этих молитв), а также особенностью литургических рукописей, состоящей в том, что в силу живости текста и его постоянного роста, эти рукописи очень трудно, да и почти невозможно группировать по классам". Прилуцкий, В. [Библиографические заметки]. Труды Киевской Духовной Академии, (Май), 140-141.

47. Прилуцкий, В. [Библиографические заметки]. Труды Киевской Духовной Академии, (Май), 141. Возможно, общий комплиментарный тон в целом поверхностного отзыва, данного В. Д. Прилуцким, объясняется тем, что он на момент написания отзыва был всего лишь молодым и.д. доцента КДА, которому пришлось писать заметку о докторской диссертации экстраординарного профессора СПбДА. В отличие от И. А. Карабинова, также и.д. доцента, В. Д. Прилуцкий не был столь профессионально подготовлен, и потому мог ограничиться общими словами.

48. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 174. Исследования различных редакций текста и обоснованные гипотезы генезиса текста литургии стали появляться во 2-й половине ХХ–XXI вв. Подробную библиографию с описанием состояния вопроса см.: Желтов, М., прот. (2018). Литургия святителя Василия Великого. М. Православная энциклопедия, 41, 280-289.; Желтов, М., прот. (2018). Литургия святителя Иоанна Златоуста. М. Православная энциклопедия, 41, 289-295.; вопросы истории и богословских особенностей текста евхаристической молитвы литургии Златоуста рассматриваются в монографии: Parenti, S. (2020). L’Anafora di Crisostomo: Testo e contesti. Münster.

49. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 176.

50. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 176.

51. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 184. Сам о. М. Орлов как раз пытался взглянуть на литургический текст как на живую форму: "…литургийный текст никогда не был мертвым, документальным текстом, но всегда был живым, и разрастался Орлов, М. И., прот. (1909). Литургия св. Василия Великого.с. III. Прот. М. Орлов высказывает мысль, которая составляет принятый в настоящее время в литургической науке консенсус: литургическе тексты представляют собой особый род литературы ("living literature"), претерпевавшей изменения в зависимости от региона и местной литургической практики, см.: Bradshaw, P. (2002). The Search for the Origins of Christian Worship: Sources and Methods for the Study of Early Liturgy. 2nd ed. Oxford University Press, 91.

52. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 184.

53. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 185.

54. "Несомненно, некогда она (великая ектения) существовала в константинопольской литургии, потому что раньше с этого момента литургия начиналась. Но в VIII–IX вв. в Константинополе литургию стали начинать антифонами, и вышеупомянутая ектения, естественно, была опущена". Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 183.

55. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 184.

56. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 184

57. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 177-178 (2-3).

58. "…упущение из виду, что наша русская Церковь пользуется чином литургии Василия Великого в двух переводах или редакциях, которые содержатся в двух различных богослужебных книгах — в Служебнике для священников и в так называемом Архиерейском Чиновнике". Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 182 (7).

59. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 198 (23).

60. Речь идет о материале, прежде закрытом в древних книгохранилищах Константинополя, Афона, Иерусалима, Патмоса, Синая; затем настанет время и других центров христианской цивилизации в Греции, Македонии, Средиземноморья, а затем и книгохранилищ западных библиотек, но также и отечественных рукописных собраний, описанных лишь частично. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 198 (23).

61. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 200 (25).

62. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 282 (106).

63. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 283 (108).

64. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 304 (129).

65. Орлов, М. И., прот. (1911). Как иногда проверяют изданный текст. Христианское чтение, (11), 1321-1335.

66. Орлов, М. И., прот. (1911). Как иногда проверяют изданный текст. Христианское чтение, (11), 1323.

67. Орлов, М. И., прот. (1911). Как иногда проверяют изданный текст. Христианское чтение, (11), 1330.

68. Орлов, М. И., прот. (1911). Как иногда проверяют изданный текст. Христианское чтение, (11), 1332.

69. Орлов, М. И., прот. (1911). Как иногда проверяют изданный текст. Христианское чтение, (11), 1333.

70. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 165.

71. "…та наличность греческих и славянских материалов, которую положил автор в основу своего труда, заключает ли она в себе достаточную гарантию правильности историко-литургических выводов и нет ли в этой наличности значительных пробелов, которые могли бы быть устранены при иной, не столько широкой, но более концентричной постановке дела". Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 169.

72. "…издание, несмотря на множество разнообразных материалов, не может удовлетворять требованиям ученой полноты и не заключает в себе необходимых данных для литургических классификаций и точных историко-литургических выводов". Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 172.

73. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 172.

74. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 179.

75. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 186.

76. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 187.

77. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 189.

78. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 190.

79. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 190.

80. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 179-180 (4-5).

81. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 181-182 (6-7).

82. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 286-290 (111-115).

83. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 276 (101).

84. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 279 (104).

85. Этот периферийный евхологий имеет константинопольскую основу, но отражает неконстантинопольские влияния. Желтов, М., диак. (2013). Евхологий. М. Православная энциклопедия, 17, 699-700.

86. Мансветов, И. Д. (1883). Библиографический очерк к изданию Евхология Гейтлера. Прибавл. к Творениям святых отцов, III, 347-390; Красносельцев, Н. Ф. (1885). Сведения о некоторых литургических рукописях Ватиканской библиотеки, 211. Казань.

87. Евхологий Барберини гр. ٣٣6 (2011). Издание, предисловие и примечания Е. Велковской, С. Паренти; Пер. с итал. С. Голованова; Редакция русского перевода Е. Велковской, М. Живовой. Омск: Голованов, 51٢ с.

88. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 180.

89. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 205-207 (30-31).

90. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 213-216 (38-41).

91. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 260-261 (85-86); Дмитриевский, А. А. (1884). Способы определения времени написания рукописей без определенных дат вообще и богослужебных рукописей в частности: Речь, произнесенная 11 декабря 188٣ г. в открытом заседании Совета пред защитою магистерской диссертации "Богослужение в Русской Церкви в XVI веке. Ч. 1". Православный собеседник, (1), 75-92.

92. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 259 (84).

93. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 252 (77).

94. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова…, 276 (101).

95. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908 г. (1909). Христианское чтение, (8-9), 190.

Список литературы

1. Афанасьева, Т. И. (2015). Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по Служебникам XI–XV вв.). М., 447 с.

2. Болотов В. В. (1914). Заметки по поводу текста Литургии св. Василия Великого: Письмо архиеп. Финляндскому Антонию. Христианское чтение, 3, 281-298.

3. Болотов, В. В. (1897). Замены понятия ἵλεως в восточных языках. Письмо к свящ. М. И. Орлову" (4 января 1897 г.). Христианское чтение, I, (4), 633-641.

4. Дмитриевский, А. А. (1911). Отзыв о сочинении М. И. Орлова "Литургия св. Василия Великого". Вводные сведения; 1: Греческие и славянские тексты; 2: Заамвонные молитвы; 3: Особенности литургии св. Иоанна Златоуста. С изображением св. Василия Великого и четырьмя снимками с рукописей. Первое критическое издание. СПб., 1909 г.". СПб., 176-350 (1-132). Оттиск из "Сборника отчетов о премиях и наградах за 1909 г." (Премии имени М. Н. Ахматова).

5. Евхологий Барберини гр. 336. (2011). Издание, предисловие и примечания Е. Велковской, С. Паренти; Пер. с итал. С. Голованова; Редакция русского перевода Е. Велковской, М. Живовой. Омск: Голованов, 512 с.

6. Желтов, М., прот. (2018). Литургия святителя Василия Великого. М. Православная энциклопедия, 41, 280-289.

7. Журналы Совета академии за 1908–1909 г. от 19 декабря 1908. (1909). Христианское чтение, (8-9), 145-208.

8. Журналы собрания Совета академии от 27 марта 1897 года (1898). Христианское чтение, (1), 169-170.

9. Орлов, М.И., прот. (1911). Как иногда проверяют изданный текст. Христианское чтение, (11), 1321-1335.

10. Орлов, М. И., прот. (1909). Литургия св. Василия Великого. Вводные сведения; 1: Греческие и славянские тексты; 2: Заамвонные молитвы; 3: Особенности литургии св. Иоанна Златоуста: С изображением св. Василия Великого и четырьмя снимками с рукописей. Первое критическое издание. СПб., 414 с.

11. Орлов, М. И., свящ. (1899). О побуждениях к изучению Liber Pontificalis: Речь, произнесенная 15 марта 1899 г. пред защитой диссертации "Liber Pontificalis, как источник для истории римского папства и полемики против него". Христианское чтение, (4), 805-811.

12. Орлов, М. И., свящ. (1897). Понятие милости (Богословско- филологический опыт разграничения ἐλεεῖν и ἱλἁσϰεσϑαι). Христианское чтение, (4), 612-632.

13. Орлов, М. И., свящ. (1896). Пасхальное огласительное поучение: анализ содержания с сравнительно- филологическим разбором текста, приписываемого св. Иоанну Златоусту поучения. Христианское чтение, (март–апрель), (2), 482-506.

14. Прилуцкий, В. (1909). [Библиографические заметки: Литургия св. Василия Великого. Вводные сведения; 1: Греческие и славянские тексты; 2: Заамвонные молитвы; 3: Особенности литургии св. Иоанна Златоуста. С изображением св. Василия Великого и четырьмя снимками с рукописей. Первое критическое издание Протоиерея М. Орлова, профессора греческого языка и сравнительного языкознания с санскритом Санкт- Петербургской Духовной Академии. СПб., 1909 г., стр. I–LXXXVII+ 1-412]. Труды Киевской Духовной Академии, (Май), 136-144.

15. Brightman, F. E. and Hammond, C. E. (1896). Liturgies, Eastern and Western, being the texts original or translated of the principal liturgies of the church: vol. 1: Eastern liturgies. Oxford: Clarendon Press.

16. Swainson, C. A. (1884). The Greek liturgies chiefly from original authorities, with an appendix containing the Coptic ordinary canon of the mass from two manuscripts in the British Museum. Cambridge, University Press.

Об авторах

З. М. ДашевскаяРоссия

Дашевская Зоя Михайловна — соискатель кафедры истории Церкви исторического факультета; старший преподаватель

Москва

В. В. Симонов (архимандрит Филипп)

Россия

Архимандрит Филипп (Симонов Вениамин Владимирович) — доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, заведующий кафедрой истории Церкви исторического факультета

Москва

Рецензия

Для цитирования:

Дашевская З.М., Симонов (архимандрит Филипп) В.В. Диссертация протоиерея М. И. Орлова «Литургия св. Василия Великого» и результаты ее обсуждения в контексте развития историко-литургической науки в России в начале ХХ века. Российский журнал истории Церкви. 2024;5(3):62-84. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2024-167

For citation:

Dashevskaya Z.M., Simonov (archimandrite Philip) V.V. The dissertation of Archpriest M. I. Orlov “The Liturgy of St. Basil the Great” and the results of its discussion in the context of the development of Russian historical and liturgical science in the early 20th century. Russian Journal of Church History. 2024;5(3):62-84. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2024-167

JATS XML