Перейти к:

Проблема “конкурирующих лояльностей” и трактовка сюжета о грехопадении в древнеанглийской поэме “Бытие”

https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-2-26

Аннотация

В статье предлагается прочтение оригинальной версии истории грехопадения, представленной в древнеанглийской поэме “Бытие”, в контексте религиозной и политической морали раннесредневекового общества. Методология исследования основана на принципах анализа социальных функций текста. Ключом к пониманию дидактического “послания”, заключенного в поэме, служит авторская трактовка “падения”. “Грехопадение” ангелов и людей представлено как ошибка в выборе, совершенная в силу излишней самоуверенности или неверного выбора авторитета. На материале источников показано, что проблема выбора в ситуации “конкурирующих лояльностей” в полной мере присутствовала и в реальной жизни людей того времени. При этом главную роль при оценке действий человека в подобной ситуации играли последствия его действий, а не мотивы, которыми он руководствовался, принимая решение.

Ключевые слова

Для цитирования:

Метлицкая З.Ю. Проблема “конкурирующих лояльностей” и трактовка сюжета о грехопадении в древнеанглийской поэме “Бытие”. Российский журнал истории Церкви. 2020;1(2):35-44. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-2-26

For citation:

Metlitskaya Z.Yu. The situation of conflicting loyalties and the Old English Genesis’ version of the story of the Fall. Russian Journal of Church History. 2020;1(2):35-44. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-2-26

Поэмы на христианские темы на национальных языках, в частности, поэтические переложения библейских сюжетов — явление необычное для раннесредневековой Европы. Корпус “христианской поэзии”, созданный в англосаксонской Англии и включающий в себя несколько десятков произведений разного объема и тематики, с этой точки зрения уникален. Особое место в нем занимают поэмы на ветхозаветные темы.

Практически все они дошли до нас в составе одной рукописи1, так называемого Кодекса Юниуса (Bodleian Library MS Junius 11), первым известным владельцем которого был антиквар и филолог Френсис Юниус (1591-1677). Кодекс датируется второй половиной X — началом XI вв. и содержит поэмы “Грехопадение”, “Исход”, “Даниил”, “Христос и Сатана”.

В данной статье речь пойдет об одном конкретном тексте из этой рукописи — поэме “Бытие” (в англоязычной традиции Genesis A), а точнее ее фрагменте (т. н. Genesis В), более известном российским исследователям под отдельным названием “Грехопадение”. Эту поэму (поэмы), как и другие произведения древнеанглийской поэзии, практически невозможно датировать исходя из особенностей языка; не менее спорным является и вопрос об авторстве. Единственной бесспорной датировкой представляется terminus ante quem — XI в. (исходя из предположительной датировки рукописи)2.

Не менее спорными оказываются и вопросы о том, кем, с какими целями3 и для какой аудитории создавались эти произведения, а также связанная с ними проблема идентификации источников тех оригинальных трактовок ветхозаветных сюжетов, которые мы в них обнаруживаем. В своем небольшом исследовании я попытаюсь внести вклад в обсуждение этого круга проблем применительно к Genesis В.

Кодекс Юниуса сохранился не полностью, соответственно, в тексте Genesis A имеются лакуны в тех местах, где были утрачены листы (один или несколько). Поэма начинается с восхваления Всемогущего Бога и описания блаженного существования ангелов (строки 1-20), затем рассказывается о бунте ангелов и наказании, постигшем их (строки 21-91). Далее следует рассказ о сотворении мира, прерываемый лакуной в начале описания сотворения земли (91-168). Следующий фрагмент начинается с рассказа о появлении Евы и передаче всех земных творений под власть первых людей (строки 169-205, без учета пропуска), за которым следует описание Рая и четырех рек, вытекающих из него (строки 206-234). После новой лакуны начинается, собственно, текст “Грехопадения” (или Genesis В). В первых его строках содержится повеление Бога Адаму и Еве не есть плоды с неназванного здесь древа (строки 235-245). Далее следует еще одна версия рассказа о бунте Люцифера (в тексте он не назван), изгнании взбунтовавшихся ангелов, описание терзаний Люцифера в преисподней и его желания совратить людей (строки 245-440). Затем рассказывается, собственно, история грехопадения и описываются горькие сожаления Адама и Евы по поводу их поступка (441-851). Традиционно считается, что текст Genesis В заканчивается на строке 851, хотя разрыва в рукописи в этом месте нет4. Далее библейский рассказ продолжается до эпизода жертвоприношения Исаака.

Если Genesis A в целом следует библейскому сюжету, хотя в нем присутствуют характерные для древнеанглийской поэзии яркие образы и неожиданные трактовки, как например, утверждение, что Бог начал творить мир, потому что после изгнания взбунтовавшихся ангелов их обители, прежде осиянные славой, остались пустыми5.

Однако изложение истории грехопадения в Genesis В отличается в ряде существенных деталей от ее библейской версии.

1. Искусителем Адама и Евы является не сам Люцифер (или Сатана), который, будучи прикован, не может покинуть ад, а один из его соратников, мечтающий о наградах и милостях, обещанных ему господином.

2. Искуситель появляется перед человеческой четой не в образе змея, а в облике прекрасного божественного посланца, ангела6.

3. Он пытается убедить Адама, что явился от Бога с повелением: Адам в знак особого расположения якобы должен съесть плод с прежде запретного древа7, который увеличит его силу и могущество. Адам какое-то время колеблется, но в итоге говорит лже-посланцу, что поскольку тот ему не знаком и не предъявил никакого подтверждения того, что он действительно пришел от Бога, пусть уходит, а Бог, если Ему угодно, передаст свое повеление Адаму лично.

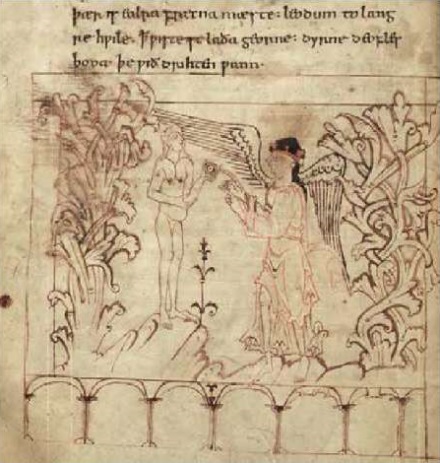

Рис. 1. Лже-ангел соблазняет Адама и Еву.

Photo: © Bodleian Libraries, University of Oxford.

4. После этого Враг находит Еву и обращается к ней, убеждая ее, что Бог будет очень зол на Адама за его непочтительность и упрямство, но она, Ева, будучи мудрее, может спасти положение, если убедит супруга съесть плод. Подчинившись приказу Небесного Короля, Адам и Ева якобы обретут способность видеть Небеса и Бога, сидящего на троне в окружении ангелов, и приобщаться к небесной радости. Поддавшись на уговоры, Ева съедает плод и видит чудесное видéние, созданное силой Врага.

5. Очарованная красотой виде́ния Ева идет к Адаму и начинает убеждать его, что “ангел” прав и надо съесть плод. Адам спустя какое-то время уступает и съедает плод; прекрасное виде́ние гаснет, посланец Сатаны победоносно возвращается к своему господину. Адам и Ева плачут и думают, как им дальше быть.

Разумеется, столь явные отступления от канонической истории грехопадения привлекали внимание исследователей, заставляя их искать источники такой необычной интерпретации. Так, было обнаружено, что некоторые детали8, присутствующие в Genesis В, можно найти в ветхозаветных апокрифах, в частности, в тексте, именуемом “Житие Адама и Евы” [Evans 1963]. или в так называемом “Апокалипсисе Моисея” [Evans 1963]. При отсутствии каких-либо свидетельств того, что англосаксонские авторы могли быть знакомы с этими текстами, исследователи предпочитают объяснять подобные параллели наличием некоего “промежуточного звена”, в качестве которого предлагаются хорошо известные в раннем Средневековье аллегорические толкования Августина Иппонийского и Григория Великого [Cole 2001] или латинские поэмы на сюжеты Бытия.

Не оспаривая ни в коей мере эти идеи, я, тем не менее, хотела бы попытаться рассмотреть поэму в иной перспективе. Даже если представить, что неизвестный автор “Грехопадения” знал досконально труды отцов Церкви и интересовался такими вопросами, как возможность или невозможность для человеческой души видеть Бога, или представления о слабости “психе”, символическим выражением которой является Ева [Vickrey 1969], сложно понять причины, заставившие его излагать заинтересовавшие его теологические идеи аллитерационным стихом. Логичнее предположить, что автор поэмы преследовал цели дидактические, а не богословские. Он обращался к неподготовленной аудитории и потому оперировал не четко сформулированными богословскими понятиями и идеями, а набором образов из повседневной жизни, которые были знакомы и понятны ему и его читателям и (или) слушателям.

Ключом к пониманию “послания”, заключенного в поэме, на мой взгляд, может быть авторская трактовка “падения”, постигшего сначала взбунтовавшихся ангелов, а потом Адама и Еву.

И Genesis A, и Genesis B начинаются с истории об измене могущественнейшего из ангелов, который предпочел собственные амбиции верному служению Господину и в итоге был изгнан и низвергнут. Бог низвергает возгордившегося ангела и его “верных соратников” с небес в преисподнюю, “превратив их в дьяволов”9, где они терпят наказание из-за “неразумия и гордыни”10.

В обоих случаях эти описания однозначно прочитываются как рассказ о восстании возгордившегося знатного подданного против короля, своего господина. Вместо того, чтобы радоваться полученным дарам, благодарить повелителя и верно служить ему, “самый прекрасный из ангелов” заявляет, что “не нуждается в Господине”11 и “может быть Богом, как он”12. Далее он ссылается на “верных соратников, которые не предадут в этой войне”13, “твердых духом героев”14, которые “избрали его своим господином”15. Об ангелах, присоединившихся к бунту, в Genesis A говорится, что они “дружескую связь с Богом отвергли”16, рассчитывая, что они “с господином (т. е. их предводителем, возгордившимся ангелом) смогут разделить славную обитель, дружины блеск”17.

Соратники, дружинники “возгордившегося ангела” доказали свою верность, но их лояльность была, если можно так выразиться, “неправильной”, поскольку она была адресована “неправильному” лицу. Оставшись со своим вождем, они забыли при этом, что являются еще и “тэнами” Бога. Ранее в поэме сказано: “тэны благородные короля славили… господину воинством были”18. Интересно, что некоторые элементы подобной трактовки мы находим также у англосаксонского книжника X в. Эльфрика в его проповеди “De initio creaturae”. Эльфрик, описывая ангелов, последовавших за Люцифером, называет их словом werod (отряд), которым в англосаксонских текстах обычно обозначалась дружина короля или другого вождя. То же слово используется и в Genesis A, когда речь идет о “дружине” возгордившегося ангела, но, когда речь идет о “тэнах” Бога, употребляется другое слово: duguþ (“воинство”, “войско”). И дальше он рассказывает: “Десятый сонм пал и обратился ко злу. Бог их создал всех хорошими, и позволил им выбирать, будут ли они любить своего Господина и следовать Ему, или покинут Его. Вождь десятого сонма был создан блистательным и прекрасным, так что он звался Несущий Свет. И возгордился он тем, что он столь прекрасен, и сказал в своем сердце, что он хочет и может быть равным Творцу и восседать в северной части небесного королевства, и иметь власть и царство вопреки Богу Всемогущему. Тогда сговорился он с тем сонмом, который он возглавлял, и они все его решению подчинились. И все договор между собой скрепили…”19. Как мы видим, в этом рассказе присутствуют те же два элемента, что и в Genesis B — гордыня Люцифера и ошибочный выбор его последователей.

Ситуация Адама и Евы в каком-то смысле сходная. Они должны были выбрать, будут ли они твердо исполнять прежний приказ Бога (рискуя навлечь на себя Его гнев, потребовав более ясного подтверждения нового распоряжения) или последуют указаниям некоего неизвестного им лица, которое претендует на то, чтобы быть Его представителем. Адам делает правильный выбор, но Ева ошибается. На первый взгляд кажется, что поэт, фактически, оправдывает Адама и Еву, которые по его версии оказываются не столько преступниками, сколько жертвами обмана. Тем не менее, их постигает кара.

Роковой ошибкой для Евы (а потом и для Адама) оказывается не желание уподобиться Богу и ангелам (как в библейском рассказе), а, во-первых, неумение сделать правильный выбор между верностью Богу (и его эксплицитному приказанию) и лояльностью “посланцу”; во-вторых, излишнее доверие к ложному прекрасному виде́нию Небесного королевства.

Иными словами, по версии англосаксонского поэта, собственно “падение” заключается в ошибочном выборе: предпочтении собственного мнения — в силу гордыни (как у Люцифера) или неверного выбора авторитета (как у его последователей или, в итоге, у Адама и Евы).

В действительности, проблема “конкурирующих лояльностей”, столь ярко представленная в поэме и сводившаяся в итоге к вопросу о том, следовать ли повелениям короля, или слушать повеления своего собственного господина, чьи отношения с верховной властью могли быть не ясны, была весьма животрепещущей для англосаксонского общества. Совершая выбор, человек нес личную ответственность за свое решение, и, независимо от того, каковы были мотивы, ошибка вела к тяжелым последствиям.

В Законах короля Альфреда, записанных в конце IX в., говорится, что, если кого-либо силой принудили дать клятву, предполагающую предательство господина или участие в неправом деянии, более предпочтительным будет клятвопреступление, а не исполнение обещанного20. В другой статье Законов говорится о том, что человек может выбрать, сражаться ли ему на стороне своего господина или на стороне родича, но второй вариант законен лишь в том случае, если не придется сражаться против господина21.

В других текстах описаны конкретные ситуации, в которых человеку приходилось делать нелегкий выбор: сохранять ли беспрекословную верность королю (или верховному королю), или предпочесть преданность местному властителю, главе семейства или родичу. В одном из сохранившихся писем, составленных от имени Карла Великого (скорее всего, его ученым “протеже”, англосаксом Алкуином), франкский король обращается к двум англосаксонским прелатам (архиепископу Кентерберийскому и епископу Линдси) с просьбой ходатайствовать от его имени перед могущественным англосаксонским королем Оффой за дружинников некоего знатного англосакса по имени Хрингстан, изгнанного из Англии Оффой [Councils 1869:487-488]. Хрингстан нашел приют при дворе Карла (что не было редкостью) и потом умер в изгнании. В письме Карл просит, чтобы Оффа разрешил людям Хрингстана вернуться на родину. Помимо утверждений о, якобы, невиновности самого Хрингстана, он старается представить его дружинников в лучшем свете, всячески подчеркивая их верность своему повелителю. Неизвестно, чем закончилась эта история, но, судя по тому, что Карлу пришлось прибегать к помощи двух высших церковных иерархов, Оффа не разделял восхищения составителя письма верностью людей, которые сохранили лояльность своему повелителю и последовали за ним в изгнание вместо того, чтобы подчиниться воле короля.

В погодной статье 755 года Англосаксонской хроники излагается эпизод борьбы за власть внутри королевской династии западных саксов; этот эпизод — случайно или нет — представляет собой единственный развернутый рассказ в ранней части Хроники. Король Кюневульф пришел к власти, изгнав (насколько можно судить, при поддержке большой части знати) своего предшественника, короля Сигеберта, после чего, как можно заключить из текста, все соратники Сигеберта, кроме одного, приняли сторону нового короля. Последний верный сторонник Сигеберта поплатился жизнью за свой выбор — как сказано в Хронике, Сигеберт (непонятно при каких обстоятельствах) его убил. Спустя 30 лет вспыхивает распря между Кюневульфом и братом Сигеберта — Кюнехеардом. Кюнехеард со своими сторонниками нападает на короля и его дружинников, остановившихся на ночлег в королевской усадьбе, и убивает короля. Затем он предлагает оставшимся в живых королевским дружинникам признать его своим повелителем, но те отказываются, предпочитая смерть в битве. Наутро появляются верные королю тэны со своими дружинами и пытаются вести переговоры с Кюнехеардом. И далее в погодной статье говорится: “Тогда этелинг предложил им любые богатства и земли, какие они пожелают, если они позволят ему быть королем, и добавил, что при нем находятся их родичи, которые не хотят его покидать. На это люди короля ответили, что повелитель им дороже любого родича, и они ни за что не станут служить его убийце, и предложили своим родичам выйти с миром и сказали, что это же предлагается их сотоварищам, которые были с королем. Тогда люди этелинга ответили, что им “до всего этого не больше дела, чем вашим сотоварищам, которые были с королем убиты”22. Вся история, как мы видим, строится вокруг вынужденного выбора в ситуации “конкурирующих лояльностей”.

Другой, более поздний и менее романтический пример подобного же выбора представлен в Англосаксонской хронике, в погодной статье 1051 года рукописи “D”, которая рассказывает о конфликте между королем Эдуардом Исповедником и эрлом Годвине. Годвине со своими сыновьями и своими и их тэнами подошел к Лондону, но король объявил общий сбор войска, после чего “по мере того, как шло время, его (Годвине) войско все больше редело. А тэнов его сыновей связали с королем клятвой”23. Следует отметить, что в отличие от ситуации с Хрингстаном или Кюнехеардом, в данном случае с точки зрения политической морали того времени большинство людей Годвине сделали правильный выбор.

В “Церковной истории народа англов” Беды Достопочтенного имеется еще один непривлекательный, но очевидный пример “правильной лояльности”: “комит” Хунвольд передает своего собственного повелителя, Освине, короля Дейры, укрывшегося в его доме, в руки верховного короля Осви, который убивает его24.

Возвращаясь к поэме Genesis B, следует заметить, что второй “ключевой элемент” в предлагаемой автором трактовке сюжета о грехопадении — видение, которое видит Ева, — также может быть прочитан в контексте проблемы соотношения личного выбора и авторитета. Это видение представляет собой ясный пример “ложного откровения”, дающего своему адресату ощущение собственной благости и всеведения, но в действительности являющегося обманом. Ева, а затем и Адам совершили роковую ошибку, приняв за истину свои представления вместо того, чтобы обратиться к авторитету. При этом в англосаксонских источниках мы обнаруживаем несколько примеров того, каким должен был быть правильный порядок действий. Как показано в монографии Джесси Киссияхо [Keskiaho 2015], практически все истории об истинных видениях в англосаксонских источниках содержат эпизоды их подтверждения неким церковным или светским авторитетом. Например, в “Житии св. Гутлака” епископ Хедда сомневается в источнике пророческих способностей Гутлака и велит испытать его25. Видения и способности поэта Кэдмона, по преданию, первым сложившего христианскую поэму на древнеанглийском языке, проверяет Хильд, настоятельница монастыря Уитби и родственница короля26. Знатный воин Дрихтхельм, увидевший в беспамятстве картины загробных мучений, рассказывает свое видение королю Адильфриту, который посылает его к аббату Мельроза27. Монах из Уэнлока, которого упоминает в своем письме миссионер Бонифаций, рассказал свое видение некоему священнику, и только потом, по его совету, изложил его другим монахам и мирянам [Epistolae 1892, 252]. Мало того, Беда, пересказывая историю видения святого Фурсы28, вводит в свой рассказ намек на необходимость “санкционирования” видения, подчеркивая, в отличие от оригинального континентального жития, что Фурса не рассказывал свое видение всем.

Таким образом, как мы видим, проблема личного выбора и ответственности за него, хотя и не осмыслялась теоретически в раннесредневековом обществе, присутствовала в реальной жизни людей того времени, и принималась в рамках политической и религиозной морали. Согласно этой морали (и практике) главную роль при оценке действий человека в подобной ситуации играли последствия его действий, а не мотивы, которыми он руководствовался, принимая решение.

Здесь встает вопрос, которого в данной статье я могу коснуться только вскользь, а именно вопрос о взаимодействии религиозного и политического аспекта в поэме “Грехопадение” и в древнеанглийской христианской поэзии в целом. Стремился ли автор преподать своей аудитории религиозный урок, облеченный в понятные образы, или посыл поэмы был, по крайней мере, двойственным. Анализ трактовки сюжета о грехопадении в англосаксонских проповедях заставляет меня склониться ко второму варианту. В частности, детальное (и близкое по содержанию) описание бунта Люцифера, появляется, помимо “Грехопадения” в проповеди Эльфрика, составленной в момент глубокого кризиса королевской власти в Англии на рубеже X-XI вв.

Отношения и деятельность: не оказывают влияния на представленный материал.

1. Исключение составляет поэма “Юдифь”, дошедшая до нас в составе Кодекса Ноуэла, более известного под названием Кодекс Беовульфа (Cotton MS Vitellius A XV).

2. Алжер Доан, опубликовавший с детальными комментариями Genesis A, Genesis В и фрагменты саксонской поэмы, послужившей прототипом для Genesis В (см. ниже), считает, что Genesis A был создан в период 650-900 гг., а Genesis В был вставлен в текст (подвергшийся в этом месте переработке) на рубеже IX-X вв. (Doane 1978:36; Doane 1991:47). Однако эти датировки представляются очень спорными.

3. В своих исследованиях я подхожу к анализируемым текстам в рамках активно развивающейся в последние полтора десятилетия проблематики “социальной жизни текста”. См., например, Niles, J. (2007), Old English Heroic Poems and the Social Life of Texts. Brepols. 372 p. ISBN: 2503520804.

4. Гипотеза о том, что строки 235-851 представляют собой самостоятельное произведение, высказывалась еще в первой половине XIX в. В законченном виде эта идея была представлена в работе немецкого филолога Эдуарда Зиверса, который не только отметил лингвистическое своеобразие этих строк и особенности их метрики, но и высказал предположение, что данный фрагмент представляет собой поэтический перевод с древнесаксонского языка. Открытие Зиверса получило блестящее подтверждение, когда в Ватиканской библиотеке были обнаружены фрагменты древнесаксонской поэмы (Palatinus Latinus 1447), близко соответствующей древнеанглийскому тексту.

5. См. Genesis A-B, 85-90.

6. Некоторые авторитетные исследователи, например, Сьюзен Баркмор (Burchmore, S. (1985), Traditional Exegesis and the Question of Guilt in the Old English Genesis B, Traditio (41), 117-124) отвергают эту версию, ссылаясь на строки “wearp hine þa on wyrmes lic” (принял облик змея) в описании действий искусителя (Genesis A-B, 491). Но, судя по дальнейшему описанию, искуситель принимает змеиный облик, чтобы сорвать плод, а Адам и Ева — как очевидно следует из их слов — видят перед собой ангела. Этой трактовке соответствует и имеющаяся в рукописи иллюстрация (см. рис. 1). В поддержку моей точки зрения см., например, Woolf, R (1968), The Fall of Man in Genesis B and the Mystère d’Adam. Art and Doctrine: Essays on Medieval Literature. Bloomsbury, 18.

7. Это дерево в поэме названо “древом Смерти” (Genesis A-B, 477).

8. Например, появление Врага перед людьми в образе прекрасного ангела, представляющегося божественным посланцем. Правда, в апокрифе в этой роли выступает Сатана лично, и не в Раю, а уже после изгнания людей.

9. forsceop/drihten to deoflum (Genesis A-B, 308-309).

10. þurh hygeleaste/and þurh ofermetto (ibid, 331-332).

11. Nis me wihtæ þearf/hearran to habbanne (ibid, 278-279).

12. Ic mæg wesan god swa he (ibid, 283).

13. … strange geneatas, þa ne willað me æt þam striðe geswican (ibid, 284).

14. hæleþas heardmode (ibid, 285).

15. habbað me to hearran gecorene (ibid, 285).

16. hie of siblufan godes ahwurfon (ibid, 24-25).

17. hie wið drihtne dælan meahton wuldorfæstan wic werodes þrymme (ibid, 26-27).

18. þegnas þrymfæste þeoden heredon… drihtenes dugeþum wæron (ibid, 26-27).

19. Ðæt teoðe werod abreað and awende on yfel. God hí gesceop ealle góde, and let hí habban agenne cyre, swa hí heora Scyppend lufedon and filigdon, swa hí hine forleton. Ða wæs þæs teoðan werodes ealdor swiðe fæger and wlitig gesceapen, swa þæt hé wæs geháten Leohtberend. Þa began he to modigenne for þære fægernysse þe he hæfde, and cwæð on his heortan þæt hé wolde and eaðe mihte beon his Scyppende gelic, and sittan on þam norð-dæle heofenan rices, and habban andweald and rice ongean God Ælmihtigne. Þa gefæstnode he þisne ræd wið þæt werod þe hé bewiste, and hí ealle to ðam ræde gebugon. Ðaða hí ealle hæfdon þysne ræd betwux him gefæstnod (Aelfric 1997, 4).

20. См. Cap.1.§1. (Die Gesetze der Angelsachsen 1903, 76).

21. См. Cap.42.§5-6. (Ibid.).

22. þa gebead he him hiera agenne dom feos — londes gif hie him þæs rices uþon — him cyþdon þæt hiera mægas him mid wæron þa þe him from noldon — þa cuędon hie þæt him nænig mæg leofra nære þonne hiera hlaford — hie næfre his banan folgian noldon — þa budon hie hiera mægum þæt hie gesunde from eodon — hie cuędon þæt tæt ilce hiera geferum geboden wære þe ær mid þam cyninge wærun. Þa cuędon hie þæt hie þæs ne onmunden “þon ma þe eowre geferan þe mid þam cyninge ofslægene wærun” (The Anglo-Saxon Chronicle 1986, 37).

23. ac his wered wanode æfre þe lang þe swiðor. — man borhfæste þam kyninge ealle þa þægnas þe wæron Haroldes eorles his suna (The Anglo-Saxon Chronicle 1996, 70).

24. См. Lib. 3. Cap.14. (Beda 1838, 188).

25. См. Cap. 17 (The Anglo-Saxon version of the Life of St. Guthlac 1848, 70).

26. См. Lib.4. Cap. 24. (Beda 1838, 309).

27. См. Lib.5. Cap.12. (Ibid., 364).

28. См. Lib.3. Cap.19 (Ibid., 201).

Список литературы

1. Aelfric 1997 — Aelfric Catholic Homilies. The first series. Text. (1997). Ed. by P. Clemoes. Oxford: Oxford university press. p. 562. ISBN: 978-0197224182.

2. The Anglo-Saxon Chronicle 1986 — The Anglo-Saxon Chronicle: A collaborative edition. Vol. 3: MS A: A semi-diplomatic edition with introduction and indices (1986). Ed. by J.M. Bately. Cambridge: Cambridge university press. p. 123. ISBN: 0859911039.

3. The Anglo-Saxon Chronicle 1996 — The Anglo-Saxon Chronicle. A collaborative edition. Vol. 6: MS D: A semi-diplomatic edition with introduction and indices (1996). Ed. by G.P. Cubbin. Cambridge: Cambridge university press. p. 124. ISBN: 0859914674.

4. The Anglo-Saxon version of the Life of St. Guthlac (1848) — The Anglo-Saxon version of the Life of St. Guthlac (1848). Ed. and transl. by Charles Wicliffe. London.

5. Beda 1838 — Beda (1838). Historia Ecclesiastica gentis Anglorum. Ed. by Stevenson. London.

6. Councils 1869 — Councils and ecclesiastical documents relating to Great Britain and Ireland (1869). Ed. by A. Haddan, W. Stubbs. Vol. 3. Oxford.

7. Die Gesetze der Angelsachsen (1903) — Die Gesetze der Angelsachsen (1903). Ed. by F. Liebermann. Bd. 1. Halle.

8. Epistolae 1892 — Epistolae. Vol. 3. (1892). Monumenta Germaniae Historica. Berlin.

9. Cole 2001 — Cole, A. A. (2001). Jewish apocrypha and Сhristian Epistemologies of the Fall: the Dialogy of Gregory the Great and the Old Saxon Genesis. Rome and the north: the early reception of Gregory the Great in Germanic Europe. Paris, рр. 157-189. ISBN: 2001045156.

10. Doane 1978 — Doane, A. N. (1978). Genesis A. A New Edition. University of Wisconsin press. p. 430. ISBN: 978-0-299-07430-2.

11. Doane 1991 — Doane, A. N. (1991). The Saxon Genesis: An Edition of the West Saxon Genesis B and the Old Saxon Vatican Genesis. University of Wisconsin press. p. 464. ISBN: 978-0-299-12800-5.

12. Evans 1963 — Evans, J. M. (1963). Genesis B and its background. The Review of English Studies, 14, рр. 113-123.

13. Keskiaho 2015 — Keskiaho, J. (2015). Dreams and Visions in the Early Middle Ages: The Reception and Use of Patristic Ideas, 400-900. Cambridge: Cambridge university press. p. 339. ISBN: 9781107442658.

14. Vickrey 1969 — Vickrey, J. F. (1969). The vision of Eve in the Genesis B. Speculum, 44, рр. 86-102.

Об авторе

З. Ю. МетлицкаяРоссия

Метлицкая Зоя Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории Церкви исторического факультета

Сфера научных интересов — история Англии, история английской церкви.

Рецензия

Для цитирования:

Метлицкая З.Ю. Проблема “конкурирующих лояльностей” и трактовка сюжета о грехопадении в древнеанглийской поэме “Бытие”. Российский журнал истории Церкви. 2020;1(2):35-44. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-2-26

For citation:

Metlitskaya Z.Yu. The situation of conflicting loyalties and the Old English Genesis’ version of the story of the Fall. Russian Journal of Church History. 2020;1(2):35-44. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-2-26