Перейти к:

Литургический деревянный резной крест из собрания Музея Русской иконы

https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-1-9

Аннотация

В работе рассматривается резной литургический крест XIX в. из представительной коллекции эфиопского искусства Музея русской иконы. Это один из типичных для Эфиопии крестов характерной ромбовидной формы, с изображением на лицевой стороне литургической процессии и иконы Богоматери, и орнаментированный на оборотной стороне плетеным узором с вплетением в него крестообразных символов. Изображение танцующих участников литургической процессии с барабанами и систрами представляет уникальный сплав различных традиций, влияние ветхозаветной традиции проявилось в символическом изображении табота.

Ключевые слова

Для цитирования:

Гувакова Е.В. Литургический деревянный резной крест из собрания Музея Русской иконы. Российский журнал истории Церкви. 2020;1(1):47-56. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-1-9

For citation:

Guvakova E.V. Liturgical wooden carved cross from the collection of the Russian Icon Museum. Russian Journal of Church History. 2020;1(1):47-56. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-1-9

В Музее русской иконы представлена уникальная коллекция христианского искусства Эфиопии1, одной из древнейших церквей мира. Она полноценно отражает удивительный пласт духовной жизни народа, сформировавшегося под влиянием разнородных мировых культур: ветхозаветной иудейской традиции, христианства (в т. ч. католичества), ислама, также несущего отпечатки архаических языческих верований. Собрание было приобретено у немецкого коллекционера Микуса Лотара в 2010 г. основателем музея М. Ю. Абрамовым и в последующий период значительно дополнено, став ныне одним из крупнейших собраний эфиопского искусства в мире. Коллекция расположена в цокольном этаже бывшего купеческого особняка второй половины XIX в., его оформление воссоздает фрагменты фресковых росписей пещерных храмов Лалибелы XV в. (рис. 1).

Рис. 1. Вид зала “Христианское искусство Эфиопии”

Музея русской иконы.

Коллекцию, насчитывающую более 2500 объектов, отличающихся необычайным разнообразием, составляют литургические предметы, складни, иконы, облачения, музыкальные инструменты, книги, магические мерные свитки и, конечно, кресты. Изображения креста чрезвычайно важны: они появились практически одновременно с принятием Эфиопией христианства как государственной религии, когда цари начали чеканить монеты с изображением креста (известны с 350 г.). Подобно императорскому Риму, крест являл инсигнию Божественной и царской власти2. Прежде всего, это нательные кресты: каменные, латунные, серебряные; разнообразные священнические (литургические, процессуальные); кресты-посохи и навершия ритуальных посохов, изготовленные из металла и дерева. Многие деревянные кресты вырезаны самими священниками и несут следы служения, свидетельством чему являются многочисленные потертости, подпалы, загрязнения, сколы. О глубокой религиозности эфиопов и народном почитании священства и монашества свидетельствуют многие авторы3.

Очень интересны также глиняные и деревянные модели таботов4, символически напоминающие о величайшей эфиопской святыне — Ковчеге Завета. Согласно литературной традиции, место его хранения — храм Девы Марии Сионской в Аксуме, и никто, кроме монаха-хранителя, не может видеть его. Как в древней Иудее ковчег зримо воплощал присутствие Бога среди народа, так и в христианской Эфиопии эта тема стала ключевой, поскольку эфиопы считают себя богоизбранным народом и преемником древнего Израиля, ведя свой род от царя Соломона5. Ковчег Завета, по преданию, увезенный сыном царя Соломона и царицы Савской Менеликом6, является главной реликвией христиан Эфиопии, объектом поклонения и центром ритуальных процессий. Все таботы, которые могут быть значительными по размеру, предназначаясь для храмов, и миниатюрными, для келейного моления, напоминают о храме Девы Марии Сионской в Аксуме.

Влияние ветхозаветной традиции в Эфиопии очень сильно7 — празднование субботы, разделение пищи на чистую и нечистую, обрезание и др.8 Ученые отмечали, что эфиопские церковные праздники (как общехристианские, так и местные, возникшие на эфиопском субстрате) очень тесно связаны с текстами Священного Писания9. Тем не менее, во многих обрядах Эфиопская церковь следует коптской традиции10.

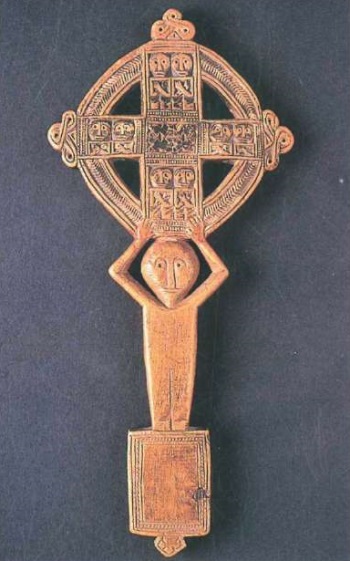

Предметом настоящей статьи является резной деревянный крест священника, предназначенный для использования в повседневном богослужении. Резные кресты очень распространены в Эфиопии11, их изображения можно видеть в различных публикациях. Рассматриваемый нами крест ромбовидной формы с прямоугольными вырезами посередине граней на аверсе и реверсе украшен горельефами: многофигурная литургическая сцена с лицевой стороны (рис. 2) и геометрический узор с плетенкой на обороте (рис. 3). Отметим усиление геометрического начала в декоративном оформлении креста (в отличие от процветших крестов), два уровня рельефа низкой плоскостной резьбы, тонкие линии проработки мелкотекстурной основы дерева. Вырезы в середине граней ромба формируют завершение ветвей креста. Эта тема усилена резьбой оборота, где в ромбических орнаментальных выемках узора также вырезаны миниатюрные ромбовидные крестики.

Рис. 2. Крест резной литургический.

Конец XIX века (?) Эфиопия.

Дерево, резьба. 46,5х21х2 см.

Инв. № ЧМ/Э-711.

Рис. 3. Оборотная сторона креста.

На лицевой стороне креста изображены две группы танцующих людей: слева — группа из 18 человек, причем большинство из них — женщины (их изображения явно меньше по росту), звенящие систрами и стучащие посохами. Справа — смешанная группа священников и музыкантов (из девяти представленных трое с бородами), бьющие в барабаны, стучащие посохами и также задающими ритм систрами. Особо привлекает внимание экспрессивное изображение босого барабанщика в центре: он не только ударяет в барабан (его правая рука высоко воздета), но и танцует, активно притоптывая босыми ногами. Второй барабанщик изображен в центре группы также с воздетой рукой. Лики изображенных однотипны, не выражают никаких эмоций. Очень интересно изображение человека — по всей видимости, священника, в профиль, в правом верхнем углу креста: это единственный персонаж, изображенный не строго фас, указывающий своей систрой на надпись в верхней части креста справа (рис. 4)  .

.

Рис. 4. Надпись в верхней части креста.

Хотя ручка креста украшена линейным плетеным орнаментом, а не процветшей лозой, широко распространённой в европейском и русском искусстве, тем не менее, именно эта часть креста традиционно напоминает о лозе. Такой крест в обиходе называют “вистарийским” или “винным”, и именно эта монограмма вырезана в строках, восходящих к воспоминанию о Тайной вечере, когда Христос, разделив с учениками вино, таинственно преподал им собственную кровь (Ин. 15:1-8.)  “Аз есмь Лоза”. Этими словами описано главное таинство Церкви — Евхаристия, условие спасения каждого верующего. Важно подчеркнуть, что образ Царства Божия на земле как виноградника или виноградной лозы хорошо известен по пророчествам Ветхого Завета (Ис. 5:1-7; Иер. 2:21; Иез. 15:1-6 и др.), что особенно важно для эфиопской культуры.

“Аз есмь Лоза”. Этими словами описано главное таинство Церкви — Евхаристия, условие спасения каждого верующего. Важно подчеркнуть, что образ Царства Божия на земле как виноградника или виноградной лозы хорошо известен по пророчествам Ветхого Завета (Ис. 5:1-7; Иер. 2:21; Иез. 15:1-6 и др.), что особенно важно для эфиопской культуры.

Кроме того, для эфиопского народа очень важен псалом 67, приобретающий особый смысл, ведь строки стиха 32 гласят: “Придут вельможи из Египта; Ефиопия прострет руки свои к Богу”. В псалме описывается торжественное шествие еврейского народа (Пс. 67:25-28) пред Ковчегом Завета, который выносили на поля сражения и который был свидетелем побед и поражений. Сцена литургического шествия с его приподнято-триумфальным настроением близка хвалебной песне этого псалма, восхваляющей Господа за одержанную победу над могущественными врагами. Тема ковчега — табота (manbara tabot) является ключевой для христиан Эфиопии12. Одновременно эта надпись является литургической песнью священников, которые, совершая обряд, символизируют собой серафимов, непрестанно воспевающих Бога.

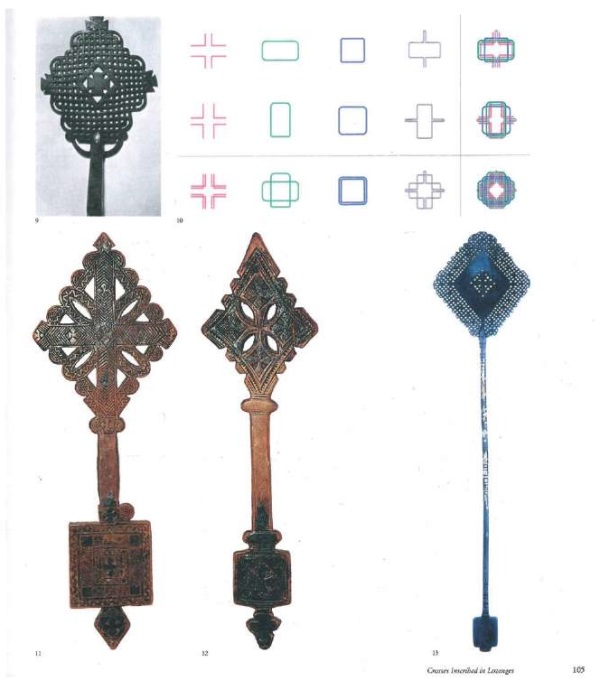

На нижнем конце вертикальной перекладины мы видим квадрат, являющийся символическим изображением церковного табота (manbara tabot), который должен быть в каждом храме, напоминая о ветхозаветном Ковчеге Завета. Кресты подобного типа очень распространены и известны с XIV в.13, причем гравировать их изображениями и надписями стали с XVII в.14 В собрании Музея русской иконы также хранится бронзовый крест XIV в. происходящий из Эфиопии, с квадратным основанием внизу и множество поздних металлических и деревянных крестов (рис. 5). На древних крестах четырехугольные или квадратные части не гравировались изображениями, являясь исключительно смысловым элементом. Исследователи отмечали, что нижняя часть креста — прямоугольник, символизирует одновременно гроб Адама и Ковчег Завета15 и что эта форма практически неизвестна в остальном христианском мире16.

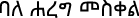

Рис. 5. Примеры эфиопских священнических крестов

с квадратным основанием внизу (символ табота)

из Музея русской иконы.

Однако в Эфиопии они чрезвычайно распространены и встречаются повсеместно. В качестве примера приведем кресты, опубликованные в альбоме итальянского ученого Di Sаlvo в 2006 г.17. На значительном полевом и историографическом материале автор подробно исследует типы крестов, прослеживая их развитие, убедительно сравнивая по выделенным группам: концентрические, скругленные, треугольные, антропоморфные, натуралистические (например, изображения птиц) и пр. Данная классификация отличается от более привычного в науке подхода, в котором принято выделять региональные особенности: лалибельский, гондэрский, тип Шоа, связанные с различными провинциями Эфиопии18. Публикация серии крестов одного типа, выполненных из разных материалов: серебра, различных металлических сплавов, дерева, камня, представляет удивительное разнообразие морфологии эфиопского креста. В качестве примера приведем несколько ярких иллюстраций (рис. 6-10)19.

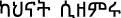

Рис. 6. Вариативные изображения

поздних ромбических крестов.

Di Salvo, M. (2006). Crosses of Ethiopia:

The Sign of Faith. Evolution and Form. Milano, p. 105.

Рис. 7. Скромно украшенный резной крест XVII в.,

ручка которого является символом процветшей лозы,

в нижней части вырезан цветочный орнамент,

а сквозные прорези по трем частям креста

и в его основании придают особую воздушность.

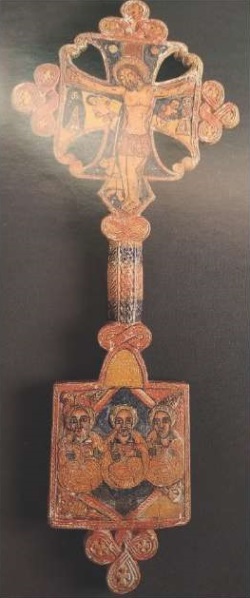

Рис. 8. Яркий живописный крест XIX в.

с Распятием в центре и Троицей в нижней части.

Рис. 9. Изящный латунный крест с процветшими ветвями,

выполненный плоскостно в верхней части,

однако табот внизу является мощным объемным основанием,

также опирающимся на процветший крест, заключенный в круг.

Обратим внимание на вместилище,

форма которого апеллирует к образу престола.

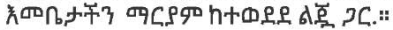

Рис. 10. Крест ромбической формы

с ручкой в виде изображения Адама,

двумя руками держащего резной крест на своей голове,

что является напоминанием о его черепе на Голгофе.

Тело его упирается в табот, символизируя воплощение Христом

ветхозаветных пророчеств о Мессии.

Подобные примеры многочисленны, однако их анализ остается за пределами данного исследования. Отметим, что многообразие форм эфиопских крестов совершенно поразительно, но все же крест из музейного собрания является уникальным: изображение литургических сцен очень редко встречается в эфиопском искусстве.

В нижней части исследуемого креста из Музея русской иконы на лицевой части вырезано изображение Богоматери с Младенцем типа Одигитрии с предстоящими архангелами. Иконография Богоматери развита в эфиопском искусстве20. Интересная деталь — Богоматерь держит Сына на коленях, обнимая Его одной рукой и держа другой Его за руку. К этой части относится надпись:  “Дева Мария и Ее возлюбленный Сын”.

“Дева Мария и Ее возлюбленный Сын”.

При рассмотрении нижнего круглого завершения креста отметим, что это не декоративный, а смысловой элемент, центром которого является крест в обрамлении плетеного орнамента по краям. Специалисты отмечали, что подобные изображения креста, близкие хризме, часто изображаются в эфиопском искусстве и восходят к ранним римским протографам21. Отметим консервативность эфиопского искусства, где ранние лапидарные формы получают разнообразное развитие (усложнение формы, фланкирующие элементы, появление геометрических, растительных, зооморфных мотивов), однако основная структура остается прежней.

Завершая небольшое исследование, заключим, что всего один из сотни крестов музейного собрания дает представление об интереснейшем искусстве Эфиопии с его наивной открытостью и почти детской доверчивостью. В целом коллекция ярко представляет уникальный сплав мировых религий, переплетения которых явили миру чрезвычайно самобытную культуру христианской Эфиопии и в будущем сулят немало новых открытий.

Благодарности. Прежде всего, выражаю благодарность иеромонаху Эфиопской православной церкви аббе Йоханнесу Тевабе, несущему служение в одном из монастырей острова Тан, в настоящее время проходящего стажировку в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия (Московский Патриархат) за расшифровку надписей и консультацию, без чего была бы невозможна данная работа.

Отношения и деятельность: не оказывают влияния на представленный материал.

1. Музей русской иконы. История собрания, обзор коллекций, новые поступления и открытия (2011). Каталог. М. сс. 141-145.

2. The Ethiopian Orthodox Church (1975). Adis Abeba. р. 69.

3. Например, Долганов, Е. (1897). Современная Абиссиния. Очерки. СПб. сс. 35-37; Chojnacki, S. (2000). Ethiopian Icons: Catalogue of the Collection of the Institute of Ethiopian Studies. Addis Ababa university. Milano. р. 3.

4. Табот — символическое изображение аксумского храма, обычно в виде собственно храма или, реже — престола.

5. Friedlander, M.-J. and Frielander, B. (2007). Hidden Treasures of Ethiopia. A Guide to the Remote Churches of an Ancient Land. I. B. Tauris.

6. Budge, E. A. W. (1932). The Queen of Sheba and Her Only Son Menyelek (I). London.

7. Абиссиния, (Эфиопия) (1936). Сборник статей. Ред. Д. А. Ольдерогге. Москва; Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, (тип. Акад. наук СССР); Di Salvo, M. (2000). Churches of Ethiopia: the monastery of Nārgā Śellāsē. With texts by Stanislaw Chojnacki, Osvaldo Raineri. 2nd ed. Milano: Skira.

8. Priess, M. (2005). Fasi-ka. Encyclopaedia Aethiopica, Vol. 2. pp. 497-498.

9. Гусарова, Е. В. (2016). Религиозные праздники в средневековой Эфиопии (по материалам хроник). Вестник ПСТГУ. Серия III. Вып. 4(49). c. 36; Dobberahn, F. E. (1976). Fünf äthiopische Zauberrollen: Text, Übersetzung, Kommentar. Beiträge zur Sprach- und Kulturgeschichte des Orients, Bd. 25. Walldorf-Hessen: Verlag für Orientkunde.

10. Тураев, Б. А. (1897). Пасхальная служба Коптской церкви. СПб.

11. Например, Палеолог, М. В. и Ситников, А. Ю. (2019). Памятники материальной культуры христианской Эфиопии. М. сс. 17, 19, 53 и др.

12. African zion: the sacred art of Ethiopia (1993). Catalogue by Marilyn Heldman with Stuart C. Munro-Hay; essays by Donald E. Crummey [et al.]; ed. by Roderick Grierson. New Haven. London.

13. The Church of Ethiopia: A panorama of history a. spiritual life (1970). Addis Ababa; Di Salvo, M. (2000). Churches of Ethiopia: the monastery of Nārgā Śellāsē. With texts by Stanislaw Chojnacki, Osvaldo Raineri. 2nd ed. Milano: Skira.

14. Bosc-Tiessé, C. (2004). The Use of Occidental Engravings in Ethiopian Painting in the 17th and 18th centuries. The Indigenous and the Foreign in Christian Ethiopian Art: On Portuguese-Ethiopian Contacts in the 16th-17th Centuries. Aldershot. pp. 83-102.

15. Палеолог, М. В. и Ситников, А. Ю. (2019). Памятники материальной культуры христианской Эфиопии. М. с. 17.

16. Бакстон, Д. Абиссинцы. Потомки царя Соломона. https://document.wikireading.ru/5900

17. Di Salvo, М. (2006). Crosses of Ethiopia: The Sign of Faith. Evolution and Form. Milano.

18. Например, Chojnacki, S. and Gossage, C. (2006). Ethiopian Crosses. A Cultural History and Chronology. London: Skira.

19. Di Salvo, M. (2006). Crosses of Ethiopia: The Sign of Faith. Evolution and Form. Milano. cc. 59, 105, 107, 108, 117, 129, 146.

20. Tribe, T. C. (1999). Our Lady Mary in Ethiopian Painting (15th-18th Centuries). Memory & Oblivion. Dordrecht. pp. 625-634.

21. Balincka-Witakowska, E. (1997). Le Crusifixion sans Crucifix ans l’art ethiopien. Warszawa. Il. pp. 47, 68, 79.

Список литературы

1. Абиссиния, (Эфиопия) (1936). Сборник статей. Ред. Д. А. Ольдерогге. Москва; Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, (тип. Акад. наук СССР).

2. Бакстон, Д. Абиссинцы. Потомки царя Соломона. https://document.wikireading.ru/5900

3. Гусарова, Е. В. (2016). Религиозные праздники в средневековой Эфиопии (по материалам хроник). Вестник ПСТГУ. Серия III. Вып. 4(49).

4. Долганов, Е. (1897). Современная Абиссиния. Очерки. СПб.

5. Музей русской иконы. История собрания, обзор коллекций, новые поступления и открытия (2011). Каталог. М.

6. Палеолог, М. В. и Ситников, А. Ю. (2019). Памятники материальной культуры христианской Эфиопии. М.

7. Тураев, Б. А. (1897). Пасхальная служба Коптской церкви. СПб.

8. African zion: the sacred art of Ethiopia (1993). Catalogue by Marilyn Heldman with Stuart C. Munro-Hay; essays by Donald E. Crummey [et al.]; ed. by Roderick Grierson. New Haven. London.

9. Balincka-Witakowska, E. (1997). Le Crusifixion sans Crucifix ans l’art ethiopien. Warszawa. Il.

10. Bosc-Tiessé, C. (2004). The Use of Occidental Engravings in Ethiopian Painting in the 17th and 18th centuries. The Indigenous and the Foreign in Christian Ethiopian Art: On Portuguese-Ethiopian Contacts in the 16th-17th Centuries. Aldershot.

11. Budge, E. A. W. (1932). The Queen of Sheba and Her Only Son Menyelek or the Kebra Nagast (I). London.

12. Chojnacki, S. and Gossage, C. (2006). Ethiopian Crosses. A Cultural History and Chronology. London: Skira.

13. Di Salvo, M. (2000). Churches of Ethiopia: the monastery of Nārgā Śellāsē. With texts by Stanislaw Chojnacki, Osvaldo Raineri. 2nd ed. Milano: Skira.

14. Di Salvo, M. (2006). Crosses of Ethiopia: The Sign of Faith. Evolution and Form. Milano.

15. Dobberahn, F. E. (1976). Fünf äthiopische Zauberrollen: Text, Übersetzung, Kommentar. Beiträge zur Sprach- und Kulturgeschichte des Orients, Bd. 25. Walldorf-Hessen: Verlag für Orientkunde.

16. Friedlander, M.-J. and Frielander, B. (2007). Hidden Treasures of Ethiopia. A Guide to the Remote Churches of an Ancient Land. I. B. Tauris.

17. Priess, M. (2005). Fasi-ka. Encyclopaedia Aethiopica, Vol. 2.

18. The Ethiopian Orthodox Church (1975). Adis Abeba.

19. The Church of Ethiopia: A panorama of history a. spiritual life (1970). Addis Ababa.

20. Tribe, T. C. (1999). Our Lady Mary in Ethiopian Painting (15th-18th Centuries). Memory & Oblivion. Dordrecht.

Об авторе

Е. В. ГуваковаРоссия

Гувакова Елена Витальевна, руководитель экскурсионного отдела Музея Русской иконы, Член ICOM, Ассоциации искусствоведов; преподаватель культурологии в Институте психологии и психоанализа РАН; соискатель кафедры Истории Церкви исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Рецензия

Для цитирования:

Гувакова Е.В. Литургический деревянный резной крест из собрания Музея Русской иконы. Российский журнал истории Церкви. 2020;1(1):47-56. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-1-9

For citation:

Guvakova E.V. Liturgical wooden carved cross from the collection of the Russian Icon Museum. Russian Journal of Church History. 2020;1(1):47-56. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2020-1-9