Перейти к:

Старообрядческие певческие рукописи из коллекции Музея имени Андрея Рублева на юбилейной Аввакумовской выставке в Музее русской иконы

https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-90

Аннотация

Статья представляет собой расширенное описание трех певческих рукописей старообрядческого происхождения XVIII — XIX вв. из коллекции Музея имени Андрея Рублева, демонстрировавшихся на юбилейной Аввакумовской выставке в Музее русской иконы. “Праздники”, “Октоих с Обиходом” и “Трезвоны” репрезентируют две ветви старообрядчества — поповскую и беспоповскую, что в певческих книгах сказывается на редакциях текста: истинноречной и раздельноречной. Автор рассказывает о составе книг, их репертуарных и музыкальных особенностях, о специфических певческих понятиях и терминах, встречающихся в них. Подробнее рассмотрена рукопись поморских “Трезвонов”: полностью опубликован список служб, содержащий большое количество памятей русских святых, рассматриваются особенности чинопоследований с кратким и полным составом песнопений.

В качестве иллюстраций уникального художественного оформления рукописей в статье опубликованы фотографии различных цветных рисованных заставок, рамок, буквиц, цветов на полях страниц, миниатюры сидящего святого Иоанна Дамаскина и крюковой нотации. Из гуслицкого Обихода 1809 г. из раздела “дополнений” приводится нотный пример песнопения “Идет чернец из монастыря”, являющийся переводом крюковой знаменной нотации на современную. Оно обозначено в рукописи как “Примеры ко гласам” и является образцом небогослужебного жанра учебного характера, где каждая новая строка распевается на мотив одного из восьми гласов знаменного распева. Для облегчения запоминания мелодий придумана подтекстовка, излагающая историю, напоминающую народную песню или духовный стих. Так в старообрядческих певческих книгах продолжает жить древнерусская традиция одноголосного знаменного пения, в которой архаичный напев, считавшийся священным и нерукотворным, сочетается с фольклорными элементами паралитургических жанров и декоративного оформления рукописей.

Ключевые слова

Для цитирования:

Кондрашкова Л.В. Старообрядческие певческие рукописи из коллекции Музея имени Андрея Рублева на юбилейной Аввакумовской выставке в Музее русской иконы. Российский журнал истории Церкви. 2022;3(1S):101-115. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-90

For citation:

Kondrashkova L.V. Old Believers’ singing manuscripts from the collection of the Andrey Rublev Museum at the Avvakum jubilee exhibition at the Museum of Russian Icon. Russian Journal of Church History. 2022;3(1S):101-115. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-90

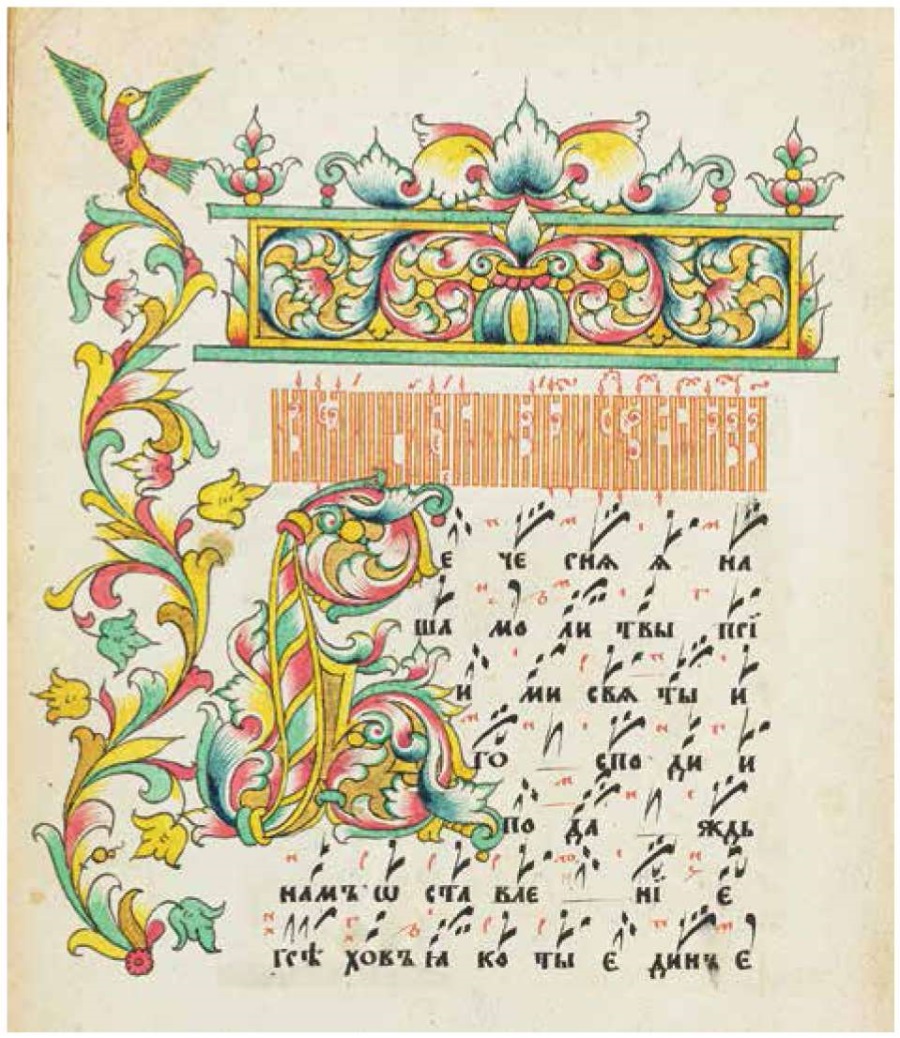

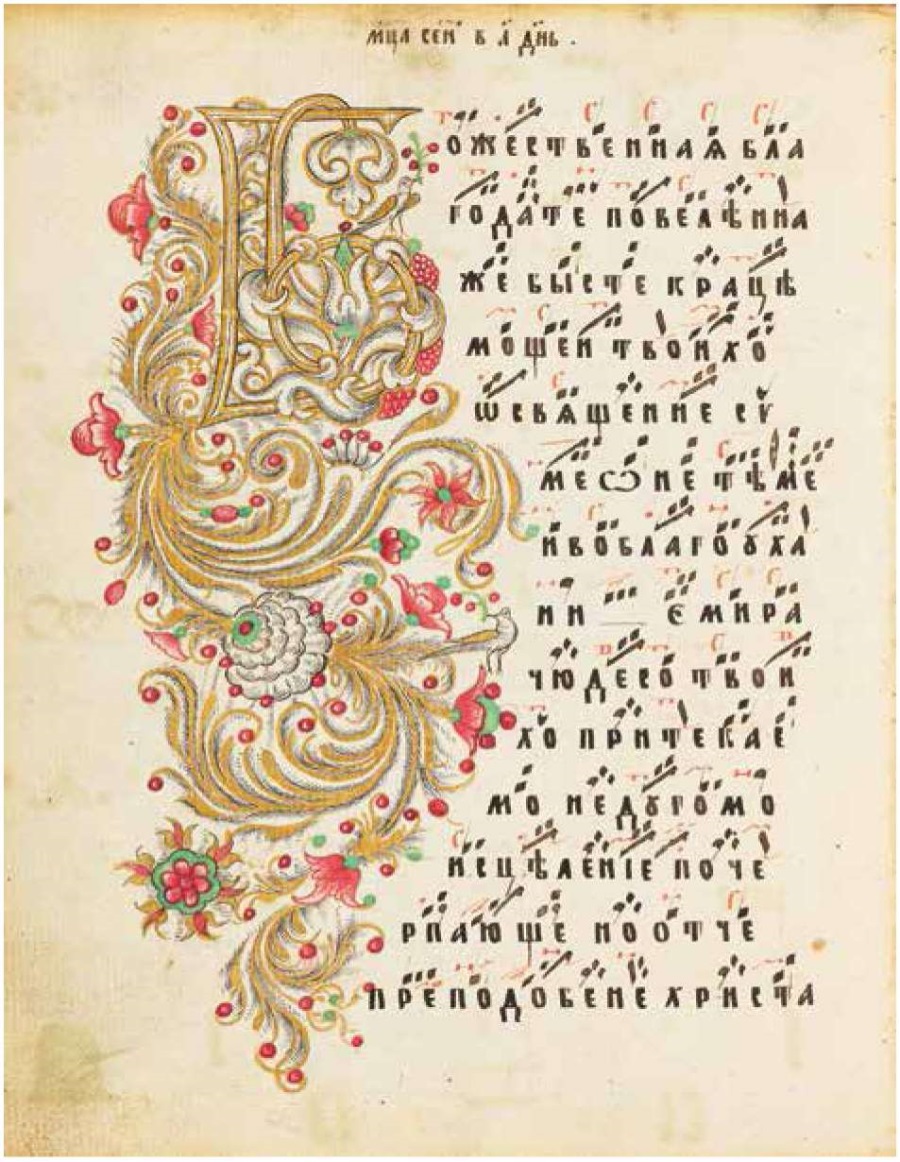

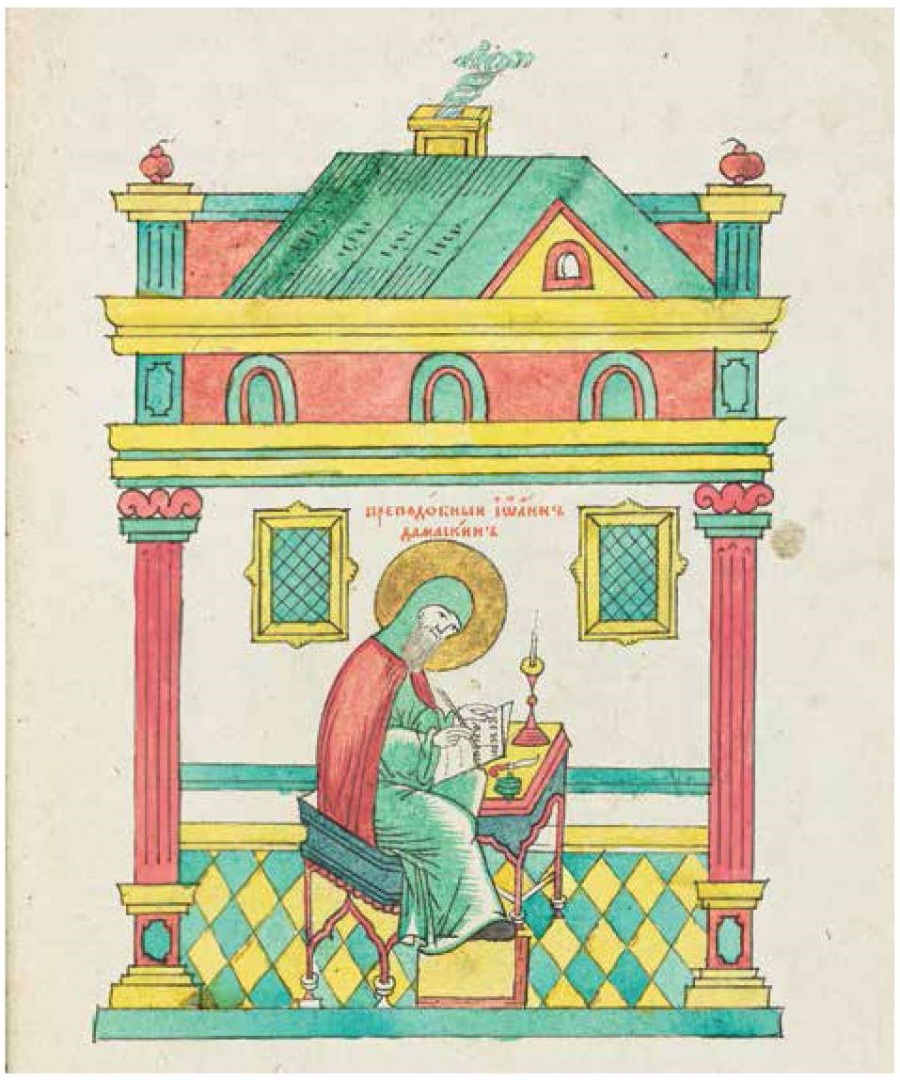

Старообрядческие певческие рукописи интересуют исследователей, во-первых, как произведения книжного искусства, с их уникальным оформлением, декоративными заставками, рамками, вязью, рисунками на полях (рис. 1), большими инициалами (рис. 2), миниатюрами (рис. 3), и, во-вторых, как памятники певческого искусства, одноголосного знаменного распева, ведущего свое происхождение из Древней Руси и насчитывающего уже 1000 лет истории. Оба этих фактора учитывались при отборе экспонатов для выставки в Музее русской иконы. Из небольшого собрания рукописей Музея им. А. Рублева были выбраны три сохранные рукописи, в которых прекрасное оформление сочетается с профессионально выписанной знаменной нотацией. Рукописи репрезентируют обе ветви старообрядческой певческой традиции — поповскую и беспоповскую, истинноречную и раздельноречную1. В совокупности они включают в себя большую часть богослужебных текстов, позволяющих совершать ежедневные, воскресные и праздничные службы. Праздники, Трезвоны, Октоих и Обиход, представленные на выставке, содержат основной певческий репертуар, до полного круга песнопений их можно дополнить Ирмологием и Триодью.

Рис. 1. Октоих и Обиход. Рукопись. 1809 г. Л. 3 об.

Начало воскресных стихир великой вечерни 1-го гласа.

Рисунок на поле в виде цветка с сидящей на нем птицей.

Рисованная заставка, вязь, большой инициал “В”. ЦМиАР.

Рис. 2. Трезвоны. Рукопись. Последняя треть XVIII в. Л. 6 об.

Начало службы на 1-е сентября, стихира прп. Симеону Столпнику.

Большой инициал “Б”. ЦМиАР.

Рис. 3. Октоих и Обиход. Рукопись. 1809 г. Л. 3.

Миниатюра с изображением прп. Иоанна Дамаскина,

в церковной традиции считающегося автором воскресного Октоиха. ЦМиАР.

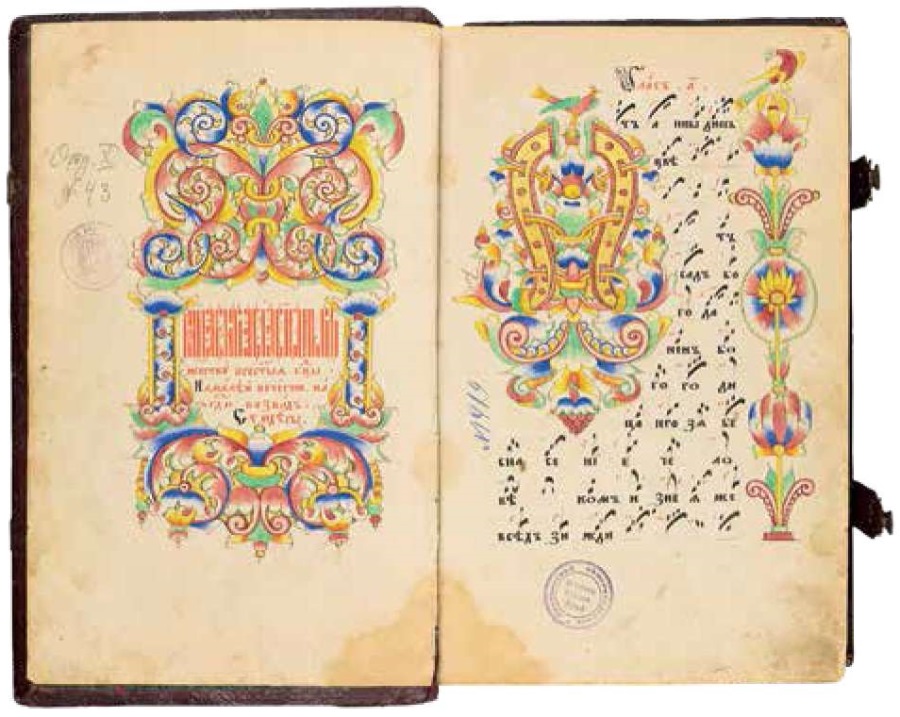

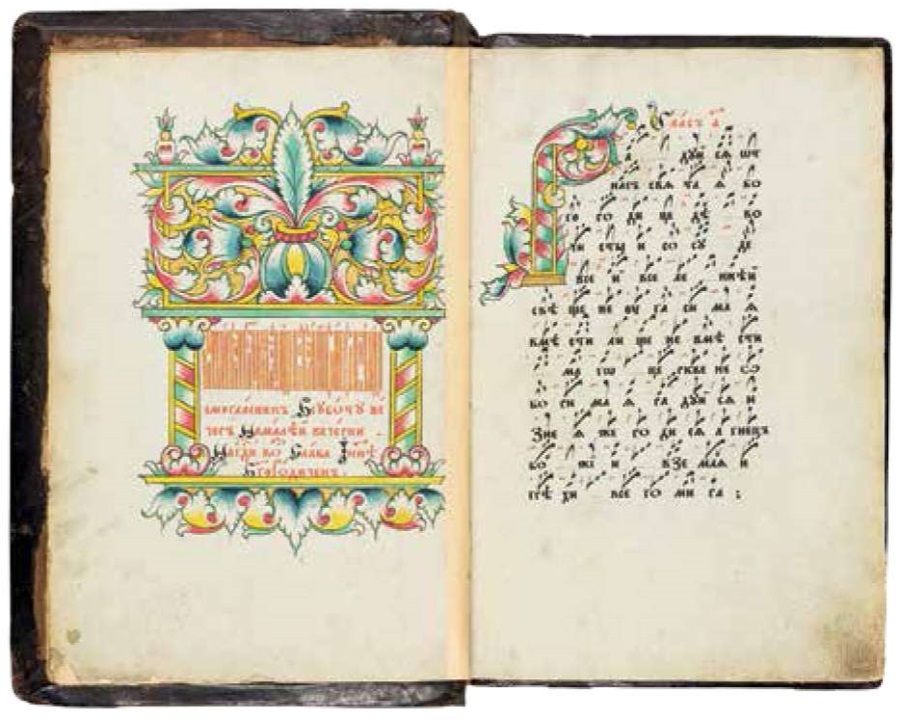

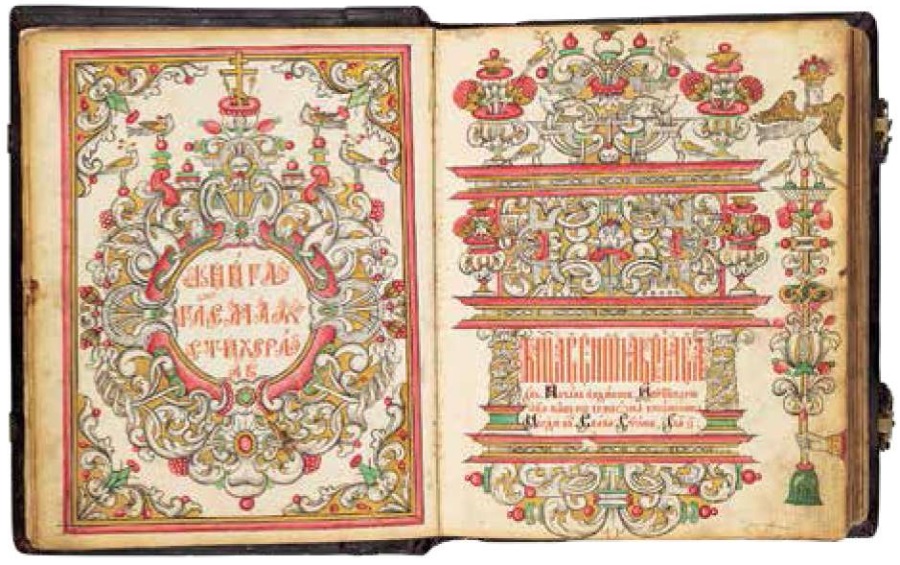

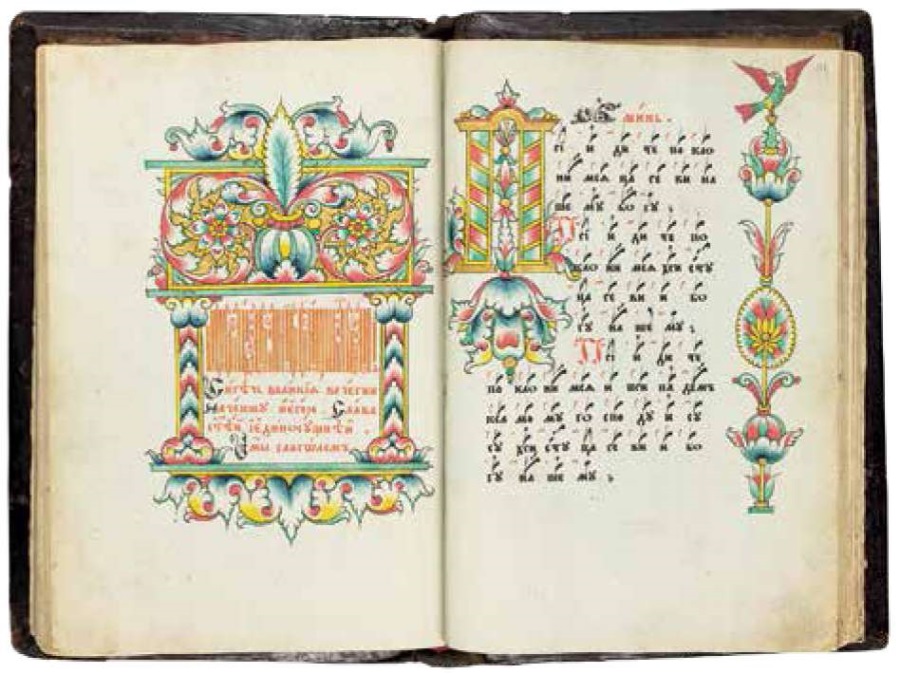

На выставке экспонировались две рукописи гуслицкой книжной традиции XIX в., содержащие певческие книги типового состава, различающиеся от списка к списку только степенью полноты. Это Праздники последней трети XIX в., КП 3945.22 (рис. 4), и Октоих с Обиходом в одном переплете, 1809 г., КП 3945.51 (рис. 5). Третья рукопись — поморской традиции, с раздельноречным текстом и уникальным составом: это Трезвоны последней трети XVIII в., КП 5012, содержащие 58 служб на великие недвунадесятые праздники и дни памяти особо чтимых святых на первую половину церковного года, с сентября по февраль (рис. 6).

Рис. 4. Праздники. Рукопись. Последняя треть XIX в., Л. 1 об.-2.

Начало малой вечерни на Рождество Богородицы.

Заставка-рамка, вязь, большой инициал “от” в виде стилизованной подковы,

полевой цветок с сидящей на нем птицей. ЦМиАР.

Рис. 5. Октоих и Обиход. Рукопись. 1809 г. Л. 1 об.-2.

Начало воскресных стихир 1-го гласа,

Богородичен на малой вечерне. ЦМиАР.

Рис. 6. Трезвоны. Рукопись. Последняя треть XVIII в. Л. 5 об.-6.

Заставки-рамки с заголовками, вязь, рисунок на поле

в виде цветущего древа с сидящими на нем птицами

и Сирином в короне, с держащей древо рукой. ЦМиАР.

Певческая книга Трезвоны формировались одновременно с Праздниками из Стихираря месячного на протяжении XVI — XVII столетий. В Праздники вошли службы двунадесятым праздникам, а в Трезвоны — праздникам рангом ниже. К 1670-м гг., ко времени работы Второй комиссии по исправлению певческих книг, можно говорить о закреплении разделения Праздников и Трезвонов и об уходе в прошлое книги Стихирарь месячный. В XVIII в. в среде старообрядцев Трезвоны занимают почетное место, их состав увеличивается, а сама книга начинает оформляться в отдельном переплете. Тем не менее, набор служб в каждом списке Трезвонов уникален, у книги нет унифицированного состава. Название “Трезвоны” происходит от типа колокольного звона, полагающегося на записываемые в этой певческой книге праздничные службы. Трижды повторенный праздничный звон (трезвон) в несколько колоколов, с развитой полифонической музыкальной композицией, выражает во всей полноте торжество Церкви.

Само слово “Трезвон” или “Трезвоны” может не присутствовать в заголовке книги, но обычно фиксируется во владельческих и писцовых записях, в подзаголовках, в уставных указаниях внутри служб. Например, в других Трезвонах из нашего собрания, гуслицкого письма, название не фигурирует в заголовке, но зафиксировано во владельческой записи: “1854 года. Сия святая и богодухновенная книга Трезвоны певчи приналежыть Алексея Никитина Елисеева” (ЦМиАР, КП 3945.74, форзац, л. I об., перечеркнуто). В поморской рукописи ЦМиАР КП 5012 название “Трезвоны” в заголовке заменено на исторически более раннее “Стихораль” (то есть “Стихирарь”, л. 1, 5 об.).

Приведем ее содержание:

- Оглавление, заголовок: “Описание главам настоящыя книги сия Стихораль”, л. 1-3 об.,

- Заставки-рамки с заголовком: “Книга гл(агол)емая Стихораль”, “М(е)с(я)ца сентября в А [ 1-й] д(е)нь. Начало индикту. И пр(е)п(о)д(о)бнаго о(т)ца нашего Симеона Столпника. На Г(о)с(по)ди воз(звах). Слава С(вя)тому, Глас Ѕ7 [ 6]”, л. 5 об.- 6.,

- 1 сент. Новолетие и прп. Симеона Столпника, л. 6 об.,

- 7 сент. Предпразднество Рождества Богородицы и свт. Иоанна Новгородского, л. 9 об.,

- 13 сент. Обновление храма Воскресения, л. 11 об.,

- 23 сент. Зачатие св. Иоанна Предтечи, л. 14 об.,

- 24 сент. Знамение иконы Богородицы иже во Пскове, л. 16,

- 25 сент. Прп. отца нашего Сергия Радонежского, л. 19,

- 26 сент. Св. ап. и евангелиста Иоанна Богослова, л. 24,

- 27 сент. Прп. отца нашего Савватия Соловецкого, л. 37,

- 1 окт. Покров Пресвятой Богородицы, л. 54,

- 4 окт. Свт. Гурия и Варсонофия Казанских, л. 72 об.,

- 5 окт. Трех святителей Московских Петра, Алексия и Ионы, л. 74,

- 11 окт. Святых отец 7-го Собора, л. 77 об.,

- 26 окт. Вмч. Димитрия и воспоминание труса, л. 81,

- 28 окт. Вмч. Параскевы, л. 86,

- 28 окт. Свт. Арсения Сербского. 88 об.,

- 6 ноя. Прп. Варлаама Хутынского, л. 91,

- 8 ноя. Собор Архангела Михаила, л. 95,

- 13 ноя. Свт. Иоанна Златоуста, л. 97,

- 19 ноя. Прп. Варлаама пустынника и Иоасафа царевича, л. 101,

- 23 ноя. Св. кн. Александра Невского, л. 103,

- 24 ноя. Вмц. Екатерины, л. 128,

- 26 ноя. Вмч. Георгия, л. 129 об.,

- 27 ноя. Знамение иконы Богородицы иже в Великом Нове граде, л. 133 об.,

- 30 ноя. Ап. Андрея Первозванного, л. 135 об.,

- 4 дек. Вмц. Варвары, л. 139 об.,

- 6 дек. Свт. Николая Мирликийского, л. 141 об.,

- 7 дек. Прп. Антония Сийского, л. 156,

- 9 дек. Зачатие святой Анной Пресвятой Богородицы, 158 об.,

- 15 дек. Свт. Стефана Сурожского, л. 160,

- Неделя святых Праотец перед Рождеством Христовым, л. 162 об.,

- Неделя святых Отец перед Рождеством Христовым, л. 164 об.,

- 21 дек. Свт. Петра митрополита Московского, л. 168 об.,

- 23 дек. Свт. Филиппа митрополита Московского, л. 173 об.,

- 26 дек. Собор Пресвятой Богородицы, л. 179,

- Неделя Святых Богоотец по Рождестве Христове, л. 181,

- 1 янв. Обрезание Господне и свт. Василия Великого, л. 183 об.,

- 2, 3, 4, 5 янв. Предпразднество Богоявления, л. 186 об., 189, 191, 192 об.,

- 7 янв. Собор св. Иоанна Предтечи, л. 195,

- 8, 9 янв. Попразднество Богоявления, л. 197, 198,

- 11 янв. Прп. Феодосия Печерского, л. 198 об.,

- 14 янв. Свт. Саввы Сербского, л. 200 об.,

- 16 янв. Поклонение веригам св. ап. Петра, л. 205,

- 17 янв. Прп. Антония Великого, л. 208 об.,

- 17 янв. Прп. Антония Римлянина Новгородского, л. 209 об.,

- 20 янв. Прп. Евфимия Великого, л. 212 об.,

- 25 янв. Свт. Григория Богослова, л. 214,

- 27 янв. Свт. Иоанна Златоуста, л. 216,

- 30 янв. Трех святителей вселенских, л. 218,

- 31 янв. Никиты Новгородского, л. 224

- 4 февр. Попразднество Сретения, л. 227 об.,

- 4 февр. Прп. Кирилла Новоезерского, л. 228 об.,

- 11 февр. Прп. Димитрия Вологодского, л. 238,

- 12 февр. Свт. Алексия митрополита Московского, л. 242 об.,

- 24 февр. Обретение главы св. Иоанна Предтечи, л. 245,

- Дополнения: стихира Архангелу Михаилу и Богородичны, л. 248-253.

В Трезвонах много служб русским святым, особенно — новгородским святым и праздникам; в целом можно говорить об акценте на севернорусских памятях. Перечислим их: св. Иоанн Новгородский, Антоний Римлянин Новгородский, Никита Новгородский, Варлаам Хутынский, Савватий Соловецкий, Антоний Сийский, Кирилл Новоезерский, Димитрий Вологодский, икон Знамение Богородицы во Пскове, в Новгороде. Возможно, это объясняется северным происхождением рукописи, из Архангельской области (по словам последних владельцев).

Состав служб различен. Большинство — краткого состава, содержит Славники2, дополненные стихирой по 50-м псалме. Ряд служб имеет полный состав, в этом случае выписываются также рядовые стихиры микроциклов. Микроциклы стихир рассредоточены в разных местах великой вечерни и утрени: на “Господи, воззвах”, литии, стиховне, хвалитех, на целовании (не обязательно). Краткие службы могут ограничиваться одним Славником (например, прп. Варлааму и Иоасафу), или двумя (например, свт. Гурию и Варсонофию Казанским). Показательно, что служба прп. Сергию Радонежскому также имеет краткий состав из 6 песнопений, при этом в ней выписано два варианта Славника на литии: “Приидите, иночествующих множества”3 и второй, с пометкой “ин”, “Руская убо всеосвященная”.

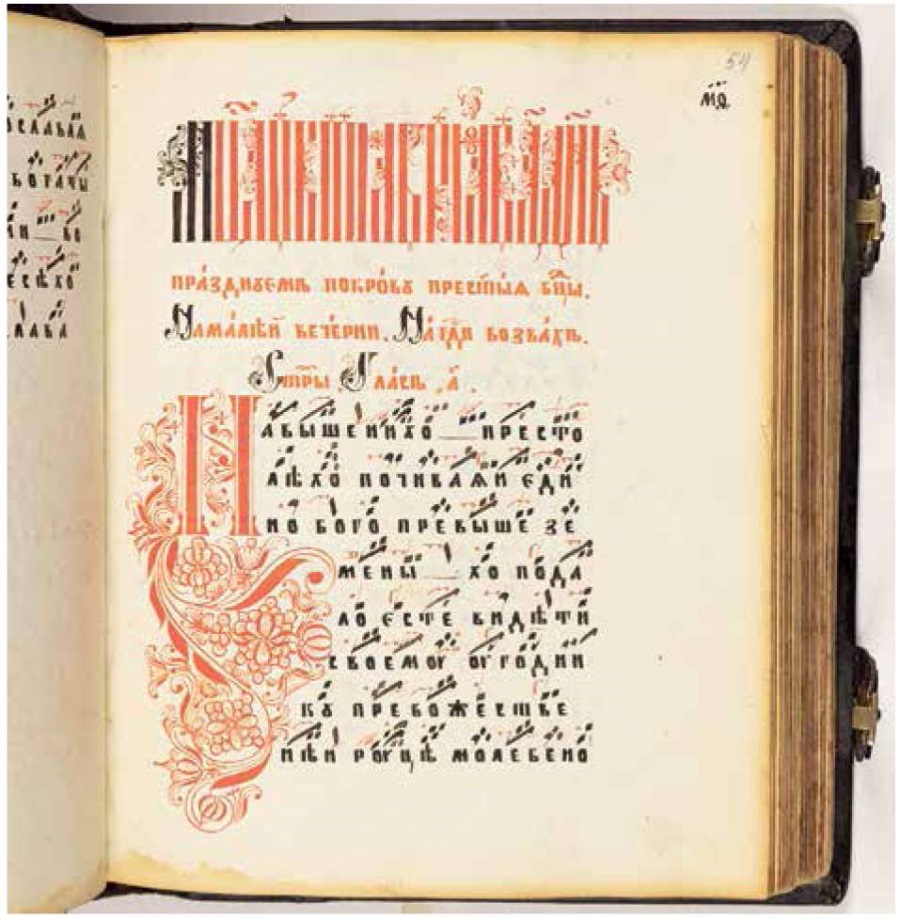

Полный состав имеют службы святым Иоанну Богослову, Савватию Соловецкому, Александру Невскому, Николаю Мирликийскому, Кириллу Новоезерскому и празднику Покрова Богородицы (рис. 7). Почти все они начинаются с малой вечерни, где фиксируются стихиры или только Славники на “Господи, воззвах” и на стиховне. Службы прп. Савватию Соловецкому (27 стихир) и Покрову (25 стихир) содержат и малую вечерню, и по одной стихире на целовании4. В службе св. князю Александру Невскому, выписанной с особым тщанием, проявляется жанровое разнообразие. Помимо полного состава стихир, в ней содержатся тропарь 4 гласа “Яко благочестиваго корене”, кондак 8 гласа “Яко звезду тя возсиявшу” и два светильна, а также Богородичны, всего 38 песнопений.

Рис. 7. Трезвоны. Рукопись. Последняя треть XVIII в. Л. 54.

Начало службы Покрову Богородицы, стихиры на малой вечерне.

Вязь, большой инициал “Н”. ЦМиАР.

Поскольку память благоверного князя Александра совершается через два дня после Введения, то на “И ныне” всех микроциклов полагаются стихиры Введения, которые полностью выписываются в книге Праздники. Таким образом, Трезвоны в данном случае частично вбирают в себя репертуар другой певческой книги, совпадающий по жанру, а также тропарь, кондак и светилен, не совпадающие по жанру.

В принципе, включение тропаря, кондака, светильна, а также величания, в Стихирарь, Трезвоны и Праздники встречается часто; в Праздниках жанровое разнообразие еще больше за счет припевов на 9-й песни канона, стихов по 50-м псалме (вместо “Молитвами апостолов”), иногда даже задостойников5. Так, в гуслицких Праздниках, демонстрировавшихся на выставке, в конце каждой службы выписаны тропарь, кондак и светилен. В Трезвонах старообрядческой традиции, как поморской, так и гуслицкой, количество “иножанровых” включений невелико. Так, рукопись гуслицких Трезвонов середины XIX в. из собрания Музея Рублева содержит только стихиры, и лишь одно нестихирное песнопение — “по славословии Трисвятое” на праздник 1 августа (КП 3945.74. л. 168 об.). Это же Трисвятое выписано в Праздниках в составе службы Воздвижению (КП 3945.22, л. 54) и в Обиходе в составе песнопений Постного обихода с ремаркой “в Неделю Крестопоклонную и Воздвижению” (КП 3945.51, л. 198 об.). Другими словами, между разными певческими книгами нет непроходимой границы, отдельные песнопения могут мигрировать из одной книги в другую, даже нарушая жанровое единство последования.

Нотация поморских Трезвонов знаменная, пометная. Фиты даны в начертаниях или в разводах, нередко после начертания следует развод (расшифровка) фиты мелкими рядовыми знаками после пометы “Роз”. Иногда варианты фрагментов выписаны на полях киноварью. Распев знаменный. В рукописи встречаются вторые (иные) варианты распевов отдельных фрагментов или целиком всего песнопения, о чем сделаны указания “ин роспев” (л. 26 об.), “ина фита” (л. 206 об.), “ин” (л. 31 об., 43 об., 56, 66 об., 105 об., 157, 251 об.). Явление многораспевности, когда один и тот же текст (или его фрагмент) получает несколько разных мелодических воплощений, характерно для русского певческого искусства в целом, особенно для книги Обиход.

Каждая стихира написана в одном из восьми гласов, указанных перед песнопением. Гласы характеризуются набором определенных канонических мелодий, кратких и более протяженных: попевок, лиц и фит. В особо торжественных случаях в одной стихире могут чередоваться несколько разных гласов знаменного распева: на Покров в стихире-осмогласнике на целовании “Днесь возрадуемся” друг друга сменяют все восемь гласов в порядке 1 5 2 6 4 3 7 8 1, в службе Трем Святителям Московским в стихире “Вострубим трубою песней” использованы четыре гласа: 5 6 7 8. В Праздниках традиционно включены два осмогласника: на Сретение “Иже на Херувимех носимый” (гласы 1 2 3 4 5 6 7 8 1) и на Успение “Богоначальным мановением” (1 5 2 6 4 3 7 8 1), они являются образцами для других стихир-многогласников из Трезвонов.

Осмогласие как система организации одноголосного распева проявляется не только в наборе мелодических формул конкретного песнопения, но и как важный фактор в организации цикла праздничной службы, а также как способ формообразования певческих книг Октоиха и Ирмология. Обе они состоят из восьми разделов, соответствующих восьми гласам, и дополнений. Так, Октоих полного состава, представленный на выставке (КП 3945.51, л. 1 об.-125), в каждом гласе содержит воскресные стихиры на малой и великой вечерне, песнопения утрени (степенные антифоны и стихиры на хвалитех), воскресную блаженну и богородичны на буднях, в качестве традиционного дополнения — Евангельские стихиры (л. 125 об.-140).

Более сложно организована певческая книга Обиход. В ней содержатся основные песнопения Всенощного бдения и Литургии. Костяк последования составляют неизменные внегласовые песнопения — такие, как предначинательный псалом, “Блажен муж”, полиелей. Между ними вставляются подборки изменяемых песнопений, которые выбираются в зависимости от дня недели (например, прокимны), праздника (например, величания) или гласа недели (например, “Бог Господь” на восемь гласов в начале утрени). Фиксируются как образцы для распевания, так и целые песнопения. Значительное место занимают певческие кафизмы [Захарьина 2019:166-170]. В среде старообрядцев-поповцев Литургия выделяется из состава Обихода в особую книгу под названием “Обедница”.

В Обиходе, представленном на выставке (рис. 8), содержится Всенощное бдение (л. 140), песнопения постного Обихода (л. 188), Пасхи (л. 199); Панихиды (л. 204) и дополнения (л. 208-220). Как это типично для Обихода, помимо основного знаменного распева, в него включаются иные мелодические варианты, о чем в книге есть указания: большой распев (л. 144 об.), путевой (л. 202, 215), “ин роспев” (л. 190 об.), “ин перевод” (л. 191, 218). В Обиходе содержатся несколько осмогласных подборок: “Воз(з)вахи на осмь гласов” (образцы для распевания на все восемь гласов первой строки из псалма № 140 “Господи, воззвах к тебе”, после которого поются стихиры), “Святыя славы”6, “Бог Господь” с окончанием воскресного тропаря каждого гласа, “Достойно есть” и “Свят Господь Бог наш” (два последних в дополнениях). Особенности рукописи: л. 172 вставной, более поздний, с восстановленным содержанием; в дополнении перепутаны местами листы 208-214 при переплете. В цикле припевов и величаний (л. 173-188) есть русские памяти: преп. Сергию, Покрову, иконе Богородицы “Скорбящим радости”, Положению ризы Господней во граде Москве. В постном Обиходе читаются интересные указания о респонсорном пении 17-й кафизмы на утрене Великой субботы священником и двумя хорами: “В Великую суб(б)оту поем припевы. Кафизму 17 разделяем на три статии. На первой статии начинает игумен с кадилом”, ему отвечают “клирицы”, видимо, правого хора, затем их сменяет хор второй стороны (левый хор). Вторую статью запевает иерей, а продолжают сначала клирицы 2-го (левого) лика, а потом — первого. Про третью статию сказано лишь, что ее начинает иерей (л. 194-197). Подобного рода певческие указания, встречающиеся в старообрядческих рукописях, описывают богослужебную традицию конкретной общины, делая ее более зримой и живой.

Рис. 8. Октоих и Обиход. Рукопись. 1809 г. Л. 140 об.-141. Начало Обихода.

Заголовок “Последование Всенощнаго бдения сиречь великия вечерни”.

Заставка-рамка, вязь, большой инициал “П”,

полевой цветок с сидящей на нем птицей. ЦМиАР.

Дополнение к Обиходу состоит из хвалитных псалмов 148-150 (часть 20-й кафизмы), “Достойно есть” восьми гласов и путевого распева, “О Тебе радуется”, “Иже крестом ограждаеми” в двух распевах, “Свят Господь Бог наш” на 8 гласов и “Примеров ко гласом” (“Идет чернец из монастыря”).

“Примеры ко гласам” — это небогослужебный жанр учебного характера, где каждая новая строка распевается на мотив характерного каданса каждого из восьми гласов знаменного распева. Это песнопение является напоминанием гласовых мелодий по порядку, от 1-го до 8-го. Для облегчения запоминания мотивов придумана подтекстовка, представляющая собой историю, напоминающую народную песню или духовный стих: “Грядет чернец из монастыря. Встречу ему вторыи чернец. — Откуду ты, брате, грядеши? — Из Константина-града. Сядем мы, брате, побеседуем. Жива ли тамо, брате, мати моя? — Уже мати твоя давно умерла. — Увы мне, увы мне, мати моя!”. Мелодия очень простая, речитативного силлабического склада, на один слог текста приходится от одного до трех звуков. Завершается песнопение узнаваемой попевкой “мережа”, в таком мелодическом варианте она характерна для 2, 6 и 8 гласов [Лозовая 2015:19] (рис. 9).

Рис. 9. “Примеры ко гласам”. Паралитургическое песнопение,

напоминающее основные мотивы всех восьми гласов знаменного распева.

Текст сходен с народными духовными стихами.

Расшифровка по рукописи “Октоих и Обиход” 1809 г., Л. 219 об.-220. ЦМиАР.

Так в старообрядческих певческих книгах продолжает жить древнерусская традиция одноголосного знаменного пения, в которой архаичный напев, считавшийся нашими предками нерукотворным, ангелогласным и богодухновенным, сочетается с фольклорными элементами паралитургических жанров и красотой декоративного оформления рукописей, с их небывалыми цветами, травами, ягодами, напоминающими скорее северную морошку, чем виноград, и сказочными птицами, сидящими на процветших райских древах.

1. Истинноречие — вид богослужебного текста в песнопениях, когда слова распеваются в соответствии с их произнесением при чтении. Раздельноречие или хомония — исторически возникшее расхождение между певческими и читаемыми текстами, вызванное так называемым падением редуцированных. Для раздельноречия характерно увеличение количества слогов в словах за счет распевания еров как [o] и [e], например: “согрешихомо”, “денесе”. Подробнее см.: Владышевская, Т. Ф. и Успенский, Б. А. (2016). Истинноречие. Православная энциклопедия, 27, 716-719. https://www.pravenc.ru/text/675033.html. (дата обращения 14.02.2022).

2. Славник — стихира, прославляющая празднуемое событие, которая поется в конце микроцикла, после малого славословия или после его первой половины: “Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, // и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь”. Обычно Славник святому поется после “Слава …”, а Богородичен — после “И ныне…”. Старообрядцы произносят малую доксологию с иным окончанием: “и во веки веком. Аминь”.

3. Эта стихира прп. Сергию по Трезвонам из Музея Рублева КП 5012 расшифрована Е. Барсуковой и выложена на сайте http://znamen.ru/Give.php?ruk=cm5012&id=925slc (дата обращения 18.08.2021).

4. Стихира-осмогласник Покрову на целовании “Днесь возрадуемся” по Трезвонам из Музея Рублева КП 5012 расшифрована Е. Барсуковой и выложена на сайте http://znamen.ru/Give.php?ruk=cm5012&id=a01pq1!w (дата обращения 18.08.2021).

5. Например, в Стихираре середины XVII в. РГБ. Ф. 379. № 63. Л. 29, 36, 659 об., 671, 693 и др.; в Праздниках и Трезвонах первой трети XVIII в. РГБ. Ф. 304.I. № 451, л. 22–24, 36 об.–38, 260, 266 об.-269 и др.; в путевом Стихираре инока Филофея, конца XVI в., РНБ. Солов. 690/763, л.19 и др.

6. В старообрядческой традиции утвердилось пение гимна вечерни “Свете тихий”, начиная со второго словосочетания “Святыя славы”, первые слова возглашаются служащим священником (игуменом).

Список литературы

1. Захарьина 2009 — Захарьина, Н. Б. (2009). История русских певческих книг. Курс лекций: Учебное пособие. СПб., “Планета музыки”.

2. Лозовая 2015 — Лозовая, И. Е. (2015). Столповой знаменный распев (вторая половина XV — XVII вв.). Формульная структура. М., Научно-издательский центр “Московская консерватория”. ISBN: 978-5-89598-307-2.

Об авторе

Л. В. КондрашковаРоссия

Москва

Рецензия

Для цитирования:

Кондрашкова Л.В. Старообрядческие певческие рукописи из коллекции Музея имени Андрея Рублева на юбилейной Аввакумовской выставке в Музее русской иконы. Российский журнал истории Церкви. 2022;3(1S):101-115. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-90

For citation:

Kondrashkova L.V. Old Believers’ singing manuscripts from the collection of the Andrey Rublev Museum at the Avvakum jubilee exhibition at the Museum of Russian Icon. Russian Journal of Church History. 2022;3(1S):101-115. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-90

JATS XML