В коллекции Музея русской иконы хранятся иконы пророческого и праотеческого чинов, составляющие часть некоего иконостаса, датированные в первой публикации — музейном путеводителе концом XVII в. — около 1700 г. В качестве центра, где иконы могли быть написаны, указана предположительно Кострома [Музей русской иконы 2011. № 75, с. 63, 68, 70, 71]. Задачей данной статьи является уточнение атрибуции памятника на основании сведений, полученных от предыдущего владельца и архивных документов. По новым данным, местом их изготовления может быть Палех. Иконы были приобретены у коллекционера В. М. Момота (Москва) в 2008 г. По словам предыдущего владельца, иконы были вывезены из некой крупной церкви недалеко от с. Палех (Ивановская область). Реставрированы Д. И. Нагаевым (МРИ, 2008-2010 гг.).

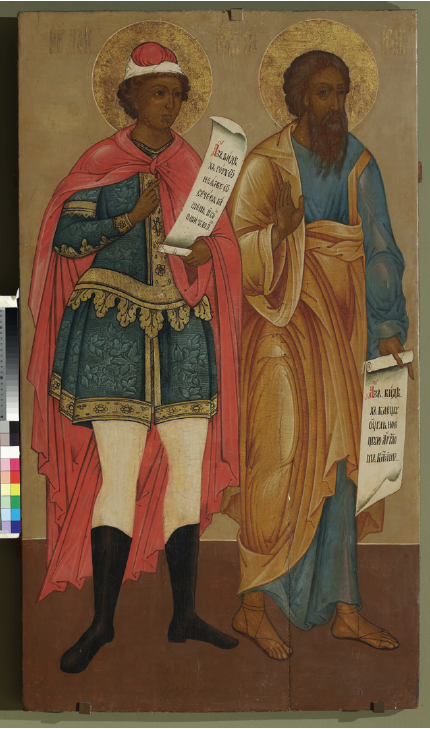

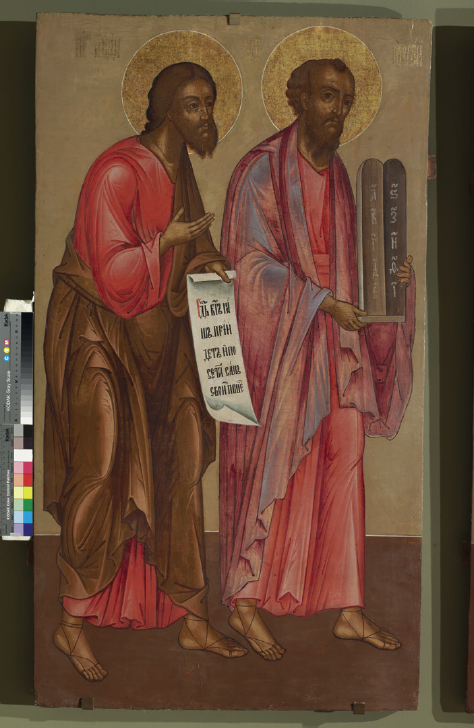

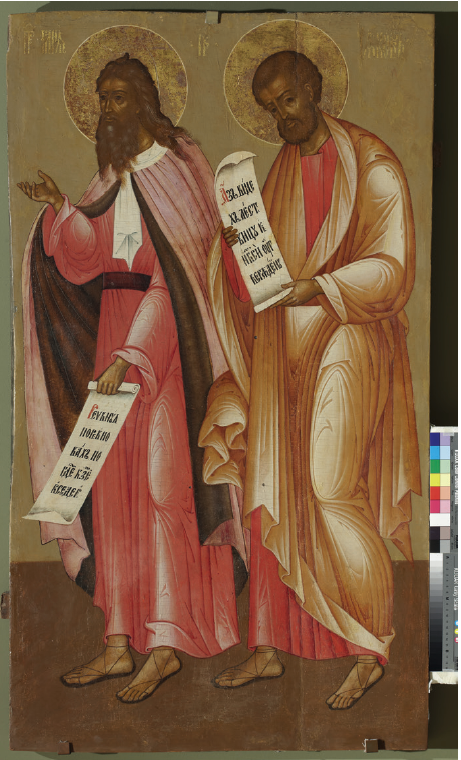

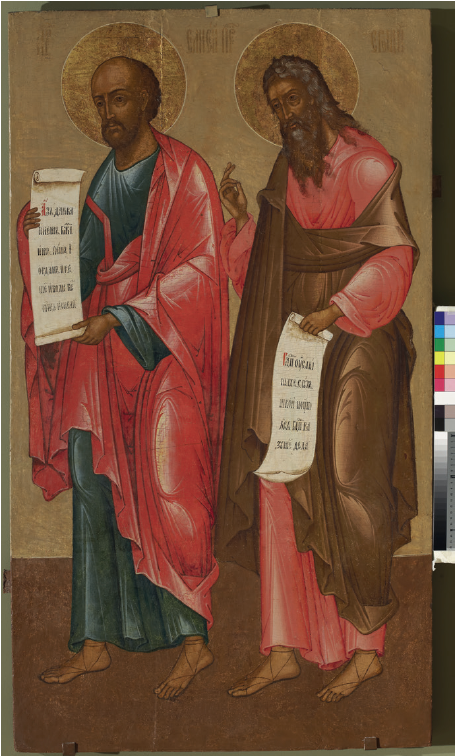

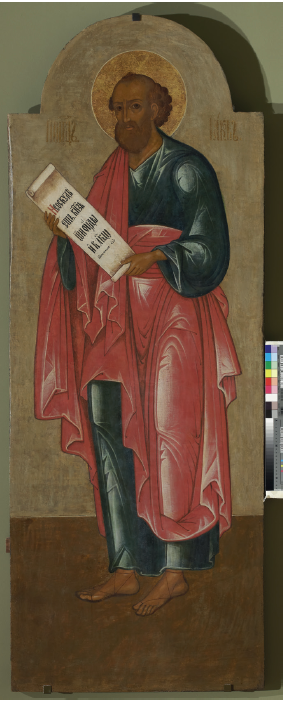

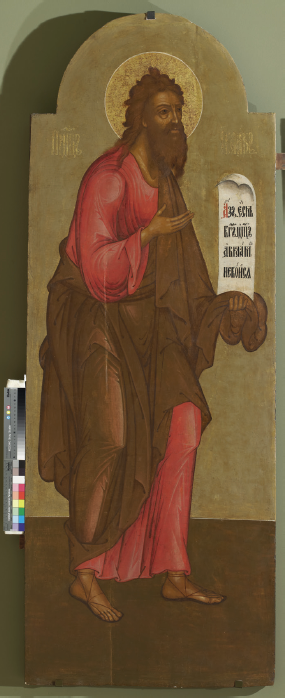

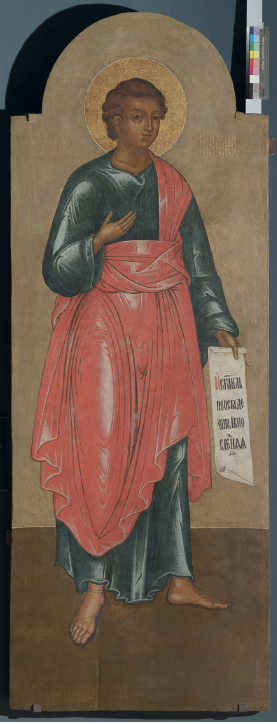

Комплекс, по-видимому, неполный, состоит из четырех пророческих икон, по две фигуры на каждой доске, и четырех икон праотцев с фигурными завершениями. Иконы пророческого чина: "Пророки Даниил и Исайя" (инв. № ЧМ-418), "Пророки Авдий и Моисей" (инв. № ЧМ-419), "Пророки Илия и Иаков" (инв. № ЧМ-420), "Пророки Елисей и Иеремия" (инв. № ЧМ-421). Иконы праотеческого чина: "Праотец Иаков" (инв. № ЧМ-425), "Праотец Исаак" (инв. № ЧМ-424), "Праотец Вениамин" (инв. № ЧМ-422), "Праведный Енох" (инв. № ЧМ-423). Средний размер 189×70,9 см, 126,5×72 см соответственно (рис. 1-8).

Живопись в целом хорошей сохранности, небольшие утраты тонированы. Фигуры имеют естественные пропорции, иконография их в целом традиционна для XVII в., за исключением образа Иакова, по-разному представленного в праотеческом и пророческом рядах. Повтор изображения Иакова в пророческом ряду, в качестве сопоставляемого с Моисеем патриарха, и в праотеческом, в качестве родоначальника колен Израилевых, встречается и в других иконостасах XVII в. Облик Еноха и Авдия также нетипичен, но эти персонажи включались в чины довольно редко, и иконография их неустойчива. В качестве атрибутов у всех, кроме Моисея, изображенного со скрижалями, в руках свитки.

Все 4 иконы пророков написаны на прямоугольных щитах из трех досок дерева не определенной пока точно породы, возможно, лиственницы, скрепленных двумя врезными встречными шпонками, ковчег отсутствует на всех иконах, паволока просматривается на трех: "Пророки Даниил и Исайя", "Праотец Иаков", "Праотец Вениамин". В верхней части досок на оборотах карандашом надписаны имена персонажей, почерком XIX в. Это свидетельствует об их вторичном использовании, например, перемещении в новый иконостас. Иконы праотцев имеют полукруглое завершение с плечиками. Предположительно, эта форма не первоначальная, и щиты были опилены под новый иконостас. Об этом свидетельствует надставка завершения иконы "Праотец Иаков" поперечной дощечкой шириной около 2 см, так, чтобы получилось ровное полукружие. Иконные щиты также состоят из трех досок, скрепленных двумя врезными встречными шпонками, на некоторых просматривается паволока.

Публикуемые иконы происходят из одного иконостаса, на что указывает единство их материальных данных (размеры и тип обработки досок, тип шпонок), а также единое художественное решение, в том числе одинаковый колорит, общий для всех икон редкий цвет фона и позема, золочение нимбов и отдельных деталей.

Тип иконостаса, к которому принадлежат иконы собрания, где в пророческом и праотеческом чинах святые изображены в рост, сложился в конце XVI в. и получил широкое распространение в XVII в.

Завершения икон праотеческого чина, размещаемого в самой верхней части иконостаса, часто имеет фигурную форму — в виде киота, полукруглую, фестончатую1. Полукруглые завершения икон верхних рядов иконостасов встречаются с 1680-х гг. Например, праотеческий ряд иконостаса Смоленского собора Новодевичьего монастыря, датируемый 1683-1687 гг. [Тренёв 2012]. Рамы для икон имеют такие же полукруглые завершения с "плечиками", как на публикуемом памятнике. Сами иконы конца XVI в., завершения досок фигурные, но они скрыты за рамой. Такую же форму завершений имели иконы праотеческого ряда иконостаса (1667-1668) церкви Святителя Григория Неокесарийского в Дербицах (Фотография. 1930-е гг., Музей архитектуры имени Щусева) [Симон Ушаков 2015: ил. 6 на с. 32], а также на иконах первой половины XVIII в., например, икона "Христос Вседержитель ("Царь царем")". Андрей Меркурьев Поспелов "с товарищи" (В. И. Василевский?). Из Петропавловского собора в Петербурге. Не позднее 9 ноября 1727 г.2

В художественном строе икон присутствуют черты русской живописи второй половины XVII в. Среди них рельефные формы, закругленные контуры, мягкие, растушеванные пятна высветлений, неплотно прилегающие к телу, как бы колеблемые ветром одежды, световые эффекты, создающие впечатление сияния формы (особенно в решении драпировок) [Смирнова, Сарабьянов 2008: 697].

Манера личного письма типична для XVII в., с характерной сплавленностью живописных слоев и их постепенным высветлением белилами, без ярких пробелов. Высветления мягко лепят объем, создавая эффект живоподобия ликов ("яко живы"), получивший распространение с середины столетия. Примером подобной моделировки объема ликов белилами, но в более условном варианте являются иконы пророков и праотцев из иконостаса Преображенского собора Спасо-Евфимиева монастыря (1663-1670) (ЦМИАР) [Иконостас, 2015. Кат. №№ 31-61]. Близкие решения встречаются и в провинциальной иконописи начала XVIII в., пример — "Богоматерь с Младенцем, венчающая людей благочестивых", начала XVIII в. в собрании ЯХМ [Бусева-Давыдова 2008, вклейка]. Особенностью искусства этого времени было сочетание иконописной техники письма со стремлением достичь некоторых пластических и пространственных эффектов европейской живописи. Самым известным, но не единственным результатом решения этой непростой задачи стали произведения школы Оружейной палаты.

При всей традиционности художественных средств исполнения живописи в иконах, трактовка формы и пространственная постановка фигур с естественными пропорциями демонстрирует стремление к натуроподобию. При моделировке фигур акцент делается на световых зонах формы, как бы высветленных направленным извне светом, что напоминает прием светотеневой моделировки западной живописи. Несмотря на их сдержанность по сравнению с экспериментами художников Оружейной палаты последней трети XVII в., поиск пространственного эффекта на этих иконах свидетельствует о влиянии западной живописи.

Необычной чертой художественного решения изучаемых икон является серо-зеленый цвет фона. Схожее, хотя и не идентичное цветовое решение фона, окрашенного в сложные цвета на основе серого, зеленого и охры с постепенным высветлением тона сверху вниз или неравномерным наложением краски, создающим эффект пространства, можно видеть на иконах второй половины XVII в. (например, "Рождество Христово, с житием в 20 клеймах, из церкви Рождества Христова в Балахне, ЦМИАР, третья четверть XVII в." [Бусева-Давыдова 2008, вклейка]) — первой четверти XVIII в., (например, у Алексея Иванова Квашнина (упом. 1700-1726?), костромского иконописца, работавшего в Москве в стиле Оружейной палаты [Словарь 2009:321-322]. Таковы иконы "Богоматерь Корсунская" (1708, частное собрание) [Комашко 2006:34, 348, кат. № 4] и "Богоматерь Всех Скорбящих Радость" (1707)3) [Иконопись 2006:416, ил. с. 417]. Подобные вибрирующие фоны напоминают о произведениях нидерландской живописи XVII в. Такие фоны могут содержать какие-то подробности пространства, предметы интерьера, а могут быть просто некой подвижной полутьмой, из которой выделяется фигура. Примерами (и очень далекими прототипами) могут послужить произведения Рембрандта ("Молодая женщина в фантазийном костюме", 16334, портрет Хесье ван Клейбург, 16345; "Мужчина в восточной одежде", 16356; автопортрет в образе апостола Павла, 16617) и Герарда ван Хонтхорста ("Портрет художника"8, "Женский портрет"9, обе — 1665) (все — Рейксмузеум, Амстердам). Использование подобных фонов в живописи распространяли и западноевропейские мастера, и в Москву, например, портрет патриарха Никона с братией начала 1660-х гг., ГИМ [Симон Ушаков 2015: ил. 1 на с. 11] в условном интерьере, где фон имеет трудно определяемый вербально серо-зеленый оттенок.

Подобное решение — абстрактный, то более светлый, то более темный, неравномерный по тону фон, можно наблюдать в русском портрете, начиная с последних десятилетий XVII в.: портреты Преображенской серии, произведения И. Н. Никитина первой четверти XVIII в. (портрет канцлера Гавриила Ивановича Головкина, портрет цесаревны Натальи Алексеевны, портрет цесаревны Анны Петровны, все — ГТГ)10.

Темы взаимодействия с европейской живописью в русской культуре касалась Е. С. Овчинникова в своей работе по истории русского портрета [Овчинникова 1955]. О влиянии голландской живописи XVI-XVII вв. на пейзаж в русской иконе второй половины XVII в. писала, в частности, С. А. Кирьянова. Она выявила многочисленные примеры сходства отдельных мотивов, форм, приемов лепки живописной формы, передачи световоздушной перспективы и колорита в полотнах голландских и фламандских художников (например, таких как Тобиас Верхахт, Иоахим Патинир и др.) и пейзажами в иконописи [Кирьянова 2013].

Дополнение традиционного иконного письма некоторыми художественными эффектами европейской живописи свидетельствуют о знакомстве исполнителей публикуемых икон с искусством Москвы второй половины XVII в. Стилистически оно было крайне разнообразными: это и продолжение метода Симона Ушакова, и другие варианты, представленные творчеством Станислава Лопуцкого и Василия Познанского. Любопытный вариант иконописи конца XVII — начала XVIII в. можно видеть в произведениях казанского художника Федора Рожнова, писавшего иконы для кремлевских храмов. В работах, исполненных для кремлевских заказчиков, он достигал пластических и пространственных эффектов, заимствуя некоторые приемы из немецкой и голландской живописи и графики.

К числу самых смелых в стилистическом отношении работ Федора Рожнова относятся иконы "Константин и Елена", 1699, Музеи Московского Кремля11, "Распятие, с апостольскими страстями", 1697-1699, Музеи Московского Кремля [Чубинская 2001:144-159]. Одновременно, он писал и в более традиционной, умеренной манере, хотя и с очень активной светотеневой лепкой объема (Ангел-хранитель, 1696. ГТГ) [Иконостас 2015. Ил. 117 на с. 221].

С творчеством Федора Рожнова и его артели изучаемый комплекс связывала В. Д. Муреева, приведя в качестве стилистической аналогии12 иконостас Спасо-Преображенского собора в Угличе, датируемый около 1706 г. по дате освящения собора. Наиболее близкое сходство можно отметить с иконами пророческого ряда, например, изображения пророков Исаии и Илии, со сходными пропорциями и близким решением одежд. Несмотря на более активное выявление пластики, иконописный принцип в этих произведениях остается в силе. Аналогии личному письму можно найти в иконах деисусного чина этого иконостаса (апостолы Матфей и Марк [Горстка 2014. № 28], апостолы Павел и Андрей Первозванный [Горстка 2014. № 36 и 26] и праздничного рядов ("Вход в Иерусалим") [Горстка 2014. № 19]. Характерно сходство цвета фона с исследуемыми иконами — охристо-серого, с зеленоватым оттенком. Этот ансамбль считают исполненным артелью Федора Рожнова [Словарь 2009: 536-538]13. Чиновые иконы, близкие по решению публикуемым, вряд ли были исполнены главой артели. Это был художник более традиционной выучки, возможно, представитель старшего поколения.

Организация художественных работ середины — второй половины XVII столетия подразумевала огромные коллективы иконописцев, собранных из разных городов, работавшие под руководством главного мастера. Подобная практика приводила к унификации манер художников, входивших в коллектив, под определенные пожелания заказчика. Более того, степень традиционности или, наоборот, стилистическая новизна, могли быть обусловлены заказом. Именно поэтому опора на стиль памятника не может быть основанием для определения региона: можно лишь утверждать, что иконы написаны высококлассным мастером, знакомым с творческими поисками московских иконописцев, несмотря на сдержанную манеру письма.

По сведениям, полученным от предыдущего владельца, иконы были вывезены (по согласованию с местной администрацией) из некоего большого храма рядом с селом Палех. Недалеко от Палеха находится несколько каменных храмов, построенных в конце XVIII — начале XIX вв. на месте деревянных церквей XVII в. Это церковь Казанской Богоматери в с. Тименка, Преображенская церковь в с. Большие Дорки и Свято-Знаменская церковь в с. Красное. В двух последних церквях сохранились иконостасы.

Церковь Казанской иконы Божией Матери в с. Тименка, находящаяся в 7 километрах от Палеха и не сохранившая иконостас, более всего подходит на эту роль. Она выстроена из кирпича в 1795-1806 гг. на месте прежней деревянной XVII в. (после 1678 г., старое посвящение — Анны Пророчицы)14 и представляет собой часто встречающийся в этом районе вариант пятиглавой сельской церкви с упрощенной трактовкой форм классицизма при сохранении элементов барокко. Четверик имеет выраженную поперечную ориентацию, что позволяет предполагать развитый в ширину иконостас. Интерьер расписан клеевыми красками с применением графьи в первой трети XIX в. — один из выдающихся памятников монументальной живописи в области в стиле классицизма [Березин, Добронравов 1898:407; Свод памятников 2000:707-710]. На фотографиях 1980-х гг. иконостаса в церкви уже нет. В реставрационном паспорте на Казанскую церковь Свода памятников ГИИ, составленном в 1973 г., есть фотография остатков конструкции иконостаса, где видна рама для вертикальной иконы с закругленным верхом и "плечиками", что соответствует форме икон праотцев15. Возможно, иконы были написаны для деревянной церкви, а при возведении ныне стоящей были в нее перенесены. В этот момент форма основы икон праотцев могла быть подогнана под новую раму. Тогда же могли появиться карандашные надписи на оборотной стороне икон. Из иконостаса этого храма происходят также несколько праздничных икон, в основе XVII в., более древних, чем публикуемые, под несколькими слоями записи.

Интересно, что сохранившиеся иконостасы церквей Палеха XIX в., в упомянутой выше Свято-Знаменской церкви в с. Красное в 4,6 км от Палеха (1804 г., иконостас в стиле классицизм, вторая половина XIX в.), а также в Крестовоздвиженской церкви в Палехе (иконостас начала XX в., самарская мастерская братьев И. В. и В. В. Белоусовых, стилизованный под барочный иконостас XVIII в.) удерживают сходную стилистику: на чиновых иконах фигуры располагаются по две, частично перекрывая друг друга, хотя и не идентичны рассматриваемым иконам.

Как бы то ни было, иконы публикуемого комплекса с большой долей вероятности были написаны в том же регионе, где и были обнаружены: это Палехский район Ивановской области или, в церковной терминологии, в пределах Владимирской епархии. Необычное стилистическое их решение может объясняться близостью к Москве, старой столице, долгое время аккумулировавшей лучшие художественные кадры для росписи крупных храмов и написания комплексов икон, и непрерывно (вплоть до установления советской власти) существовавшей школы традиционной иконописи.

Поздняя московская иконопись была довольно разнообразна в стилистике, которая предполагала компромисс иконописной манеры с эффектами европейской живописи, передающими объем и пространство. Соотношение нового и старого могло быть разным, и публикуемые иконы представляют собой один из возможных вариантов их сочетания: традиционный по технике исполнения, но при этом крайне необычный по колориту. Эффект пространства достигается в основном благодаря расстановке фигур, закрывающих друг друга, и пышным драпировкам, хотя все моделировки как личного, так и доличного не выходят за рамки традиционной иконописи XVII в.

Таким образом, датировать этот комплекс можно последней четвертью XVII в. Исполнить его мог художник, сформировавшийся во второй половине XVII в., имеющий огромный опыт и отличную выучку. С большой долей вероятности, место его исполнения совпадает с местом бытования — среднерусский регион, современная Ивановская область, Палехский район, Казанская церковь с. Тименка, а если это так, то датировку можно уточнить до 1680-90-х-х гг., если предположить, что иконостас новой церкви "унаследовал" старые чиновые иконы из деревянного храма, построенного после 1678 г.

Сокращения

ВЦНИЛКР — Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музей-

ных художественных ценностей

ГИИ — Государственный институт искусствознания, Москва

ГИМ — Государственный исторический музей, Москва

ГНИИР — Государственный научно-исследовательский институт реставрации

ГРМ — Государственный русский музей, Санкт-Петербург

ГТГ — Государственная Третьяковская галерея, Москва

КГОИАМЗ — Костромской государственный объединенный историко-культурный музей-заповедник

МРИ — Музей русской иконы имени Михаила Абрамова

ОРЯС — Отделение русского языка и словесности Императорской академии наук

ПЭ — Православная энциклопедия

РГБ — Российская государственная библиотека, Москва

ЦМиАР — Центральный музей древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева