Перейти к:

О почитании «аввакумов» в Пустозерской волости

https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-85

Аннотация

В публикации на конкретных фактах раскрывается традиция почитания идеологов раннего старообрядчества — протопопа Аввакума “со товарыщи” на месте их казни в арктическом Пустозерске и его округе (ныне территория Ненецкого автономного округа) с конца XVII столетия и до первой трети XX века, у русского старожильческого населения — пустозёров, официально принадлежавших к Синодальной Церкви.

Для цитирования:

Меньшакова Е.Г. О почитании «аввакумов» в Пустозерской волости. Российский журнал истории Церкви. 2022;3(1S):38-46. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-85

For citation:

Menshakova E.G. On the veneration of “avvakums” in Pustozerskaya volost. Russian Journal of Church History. 2022;3(1S):38-46. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-85

Длительное пребывание в ссылке в Пустозерске и казнь здесь пустозерских узников — протопопа Аввакума, иерея Лазаря, дьякона Федора и инока Епифания, стала для жителей Городка и округи большим потрясением и важным событием, изменившим устои местной жизни.

Деятельность официальной Церкви в XVIII — XIX вв. практически полностью истребила раскол в Пустозерске и волости и сгладила, казалось, трагедию “огнепальной” казни так, что в памяти пустозерцев узники остались под общим именем “аввакумов”, однако вплоть до 1930-х гг. казненные ревнители древлего благочестия почитались всеми жителями Нижнепечорья. И хотя явных старообрядцев здесь в конце XIX столетия уже не было (за исключением жителей д. Бедовой), жители Пустозерской волости продолжали креститься двуперстно и весьма почитали старопечатные книги [Зуев 1891/1:140-141].

Лояльность пустозерцев в отношении узников при их жизни общеизвестна [Окладников 1992:41-43]. Путешественниками и исследователями зафиксированы легенды о том, что сразу после казни жители Пустозерска якобы собрали останки узников в маленький берестяной туесок и по-христиански похоронили на кладбище. Многие считают, что погребение состоялось там, где позднее был поставлен так называемый “аввакумов крест” [Малышев 2010:265].

Рис. 1. Пустозерские узники. И. А. Мельников.

Икона. 2018 г. Музейное объединение НАО.

В. И. Малышев записал в 1934 г. легенду о том, что на месте сожжения в золе нашли несгоревшее ребро (по некоторым вариантам — целое тело), которое принадлежало тому из узников, кто испугался казни. По рассказам местных жителей, это ребро до самого последнего времени хранилось в “малом ковчежце” в Георгиевской церкви в с. Куя, куда было перенесено вместе с этим храмом из Пустозерска [ИРЛИ Л. 5].

О почитании частиц мощей “аввакумов” в Пустозерске рассказывал В. И. Малышеву С. Г. Писахов, который посетил Городок в 1910 г. Одна из пустозерских престарелых жительниц, фамилию которой северный писатель и художник не запомнил, показывала ему очень старинную круглую витую пуговицу с частицей обгоревшей кости внутри, якобы протопопа Аввакума [Малышев 1962:141].

Рис. 2. Преображенская церковь в Пустозерске. Крестный ход.

Фотография. Начало XX в. Музейное объединение НАО.

После сожжения узников 14 апреля 1682 г. на месте казни был, по сведениям местных жителей, установлен крест1 [ИРЛИ Л. 6; Зуев 1891/2:37-38]. По преданию, крест этот, с надписью на нем изготовили сами узники. “Когда казнь назначили, так Аввакум от тюрьмы до места сожжения крест на своих плечах нес… Когда сожгли, ямку вырыли и пепел в нее закопали, а поверх крест поставили” [Тунгусов 1993:145].

Место казни в памяти пустозерских старожилов стерлось, запечатлелось лишь его название — “аввакумовы пёнышки”. По воспоминаниям, оно было отмечено квадратом, ограниченным четырьмя столбами, наполовину сгоревшими, и хорошо различалось на лугу недалеко от ручья и болота, называемых Никольскими [Малышев 2010:266].

Рис. 3. Пустозерск. “Аввакумовы пёнышки”.

Вид на луг между Никольской речкой и старым кладбищем,

где, по одной из версий, состоялась казнь “аввакумов”.

Фото Е. А. Елисеевой. 2010-е гг.

По рассказам пустозерцев, услышанных В. И. Малышевым при своих поездках сюда, их родители, проходя эти столбы, крестились, а наиболее боголюбивые становились на колени и говорили: “Простите, нас грешных, отцы Аввакумы”. Место считалось священным. Старики его показывали с благоговением молодежи и, проходя через луг перед столбами, опускались на колени и молились. Детям не разрешалось играть возле столбов, а если они забирались в “яму аввакумов”, их оттуда прогоняли со словами: “Разве можно прыгать в святом месте” [Малышев 2010:266].

“Аввакумовы пёнышки”, по мнению пустозерцев, обладали сверхъестественной силой (песок там красный, нередко там видны огоньки (языки) пламени, свечка там сама зажигается, а земля трясется, место это открывается особо верным).

С утратой “аввакумовых пёнышек” связана еще одна легенда. По воспоминаниям А. А. Поповой, в 1910-х гг., следуя указаниям Акима Егоровича Кожевина (Якимушки), уполномоченным съезда староверов, приемлющих священство И. С. Жмаевым в районе Никольской речки был установлен крест, но место “по забывчивости” проводника, было указано неправильно, поэтому весенний разлив “вышвырнул столбы на другой год и унес их в озеро: “Это аввакумы мстили” [Малышев 2010:266].

1 марта 1788 г. “тщанием мезенского купца Петра Протопопова” в двухстах саженях на северо-запад (по сведениям Ончукова — в 100-150 саженях на запад) от Преображенской церкви установлен восьмиконечный крест [Ончуков 1905:347-349]. Изготовил памятник житель Ануфриевского скита, инок Андрей Ильин, о чем свидетельствовала прикрепленная сзади дощечка2 [Зуев 1891/2:38]. Памятник этот вошел в историю под именем “аввакумового креста”.

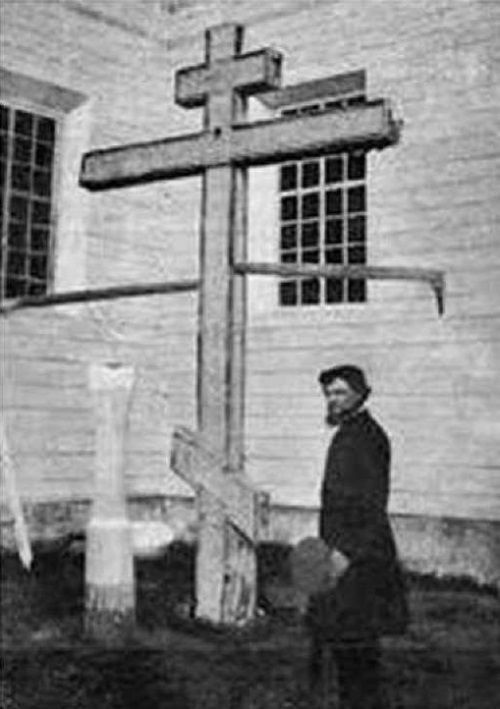

Рис. 4. И. С. Жмаев у Аввакумова креста в Пустозерске.

Фотография. 1913 г. Музейное объединение НАО.

Широко известно о нем стало в 1840-х годах после по донесения благочинного Большеземельской Николаевской церкви священника Иннокентия Попова. “Раскольники, находящиеся в Пустозерском приходе — писал он в своем рапорте — чтят страдальцев Аввакумовских за Святых Угодников, и многие кланяются им каждением креста, водруженного на их могиле в Пустозерске”3 [ГААО Л. 8]. Это сообщение соответствует действительности, поскольку даже в 1930-е годы “аввакумы” в Городке воспринимались как местночтимые святые. День 14 апреля по старому стилю был для пустозеров особым, праздничным: в этот день не работали, за исключением мелких хозяйственных и домашних дел, не требующих больших хлопот [Малышев 2010:265: ИРЛИ Л. 7].

Местные жители — прихожане официальной Церкви — тайно по ночам в XVIII — XIX вв. служили около “аввакумового креста” молебны. Хотя до настоящего времени даже староверы-беспоповцы не признают Аввакума святым, пустозерцы молились ему, прося помощи, наравне с другими почитаемыми угодниками. Малышевым зафиксированы две молитвы, сложенные местными жителями: “Помяни, Господи, праотцев наших сожженных — Аввакума, Петра (?), Киприяна (?)…” и женскую “Батюшка Аввакум, наставь меня дуру на ум”. Самого Аввакума многие жители Пустозерска и селений низовой Печоры поминали не за упокой, а за здравие, так как “он-де живым был взят на небо” [ИРЛИ Л. 7].

Рис. 5. Н. В. Иевлев (1834 — 1866). Крест на месте сожжения Аввакума.

Рисунок. Из открытых источников.

По преданиям, зафиксированным в 1934 г. у местных жителей М. Д. Вокуева и М. А. Богданова, поклониться Аввакуму раньше приезжали старообрядцы со всей Печоры. Они клали к “аввакумову кресту” туески с клюквой и морошкой, деньги, хлебцы (шаньги), вешали на него расшитые крестами пелены, полотенца, кусали крест в надежде спасти пораженные цингой зубы и десны [ИРЛИ Л. 7].

Стараниями благочинного Большеземельской Николаевской церкви священника И. И. Попова осенью 1846 г. ограду и навес над крестом разобрали, сам крест был вырыт из земли и брошен под колокольню, куда никого не пускали, “чтобы скрыть с глаз народа” [Ончуков 1905:347-349], а сам холмик сравняли с землей4. Существует легенда о том, что с жителей Городка, якобы, взяли коллективную расписку о том, что они под угрозой наказания, откажутся от почитания места святым [НКМ 98].

Однако уже вскоре после перевода священника Иннокентия Иеремиевича Попова в другое благочиние, крест поставили в церковной паперти и даже навесили пред ним фонарь, где “можно было теплить свечи” [Ончуков 1905:347-349].

Любопытно, что в 1934 г. В. И. Малышев застал еще этот крест в Пустозерске. Он стоял у входа в церковь, “весь обвешанный расшитыми пеленами, полотенцами и ленточками, принесенными почитателями протопопа” [ИРЛИ Л. 1].

Рис. 6. Пустозерск. Фотография. 1927 г.

Собрание Музейного объединения НАО.

Остатки этого креста, по свидетельству И. П. Попова5, были использованы в годы Великой Отечественной войны местными жителями на дрова [НКМ 98].

Также в 1921 г. пустозерцы не возражали против установки в Городке устьцилемскими староверами деревянного креста на месте гибели пустозерских узников. Крест это был поставлен наугад, поскольку точного места казни никто из старожилов уже не помнил [ИРЛИ Л. 7].

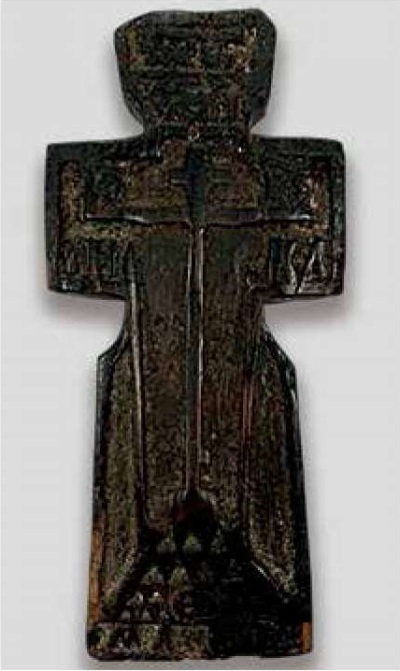

Рис. 7. Крест Голгофский. XVII — XIX вв.

Собрание Музейного объединения НАО.

Рис. 8. Крест Голгофский. XVII — XIX вв.

Собрание Музейного объединения НАО.

Особо почитались в Пустозерске и округе предметы, по легендам, принадлежавшие “аввакумам” или изготовленные ими. По рассказам П. М. Андрианова, псаломщика Богоявленской самоедской церкви в с. Тельвиске, в ризнице Пустозерской церкви хранилась старинная оловянная чаша (дарница), принадлежавшая протопопу Аввакуму. В Пустозерске, с. Куе, д. Устье и других поселениях Нижнепечорья В. И. Малышев видел еще в 1930-е гг. деревянные резные предметы (иконы, ложки, кресты, солонки), которые связывались с именем Аввакума: одни как произведения его рук, другие как принадлежащие ему. Общеизвестно, что замечательным резчиком по дереву был соузник Авввакума и его духовный отец инок Соловецкого монастыря Епифаний, который резал для пустозерцев кресты из кедра и даже делал тайники для посланий в деревянных топорищах бердышей пустозерских стрельцов [Колесникова 2019:129-130]. Возможно, именно изделия его рук хранили как реликвию и использовали в качестве оберегов пустозерцы, ведь “аввакумовыми” ложками в волости кормили детей “для здоровья” [ИРЛИ Л. 7].

Рис. 9. Ложка. XIX — начало XX вв.

Собрание Музейного объединения НАО.

Традиция почитания “аввакумов” в Пустозерске и округе была прервана в годы советской власти, да и сам Пустозерск исчез с лица земли в середине прошлого столетия.

Однако до сих пор место, где стоял первый русский город в Арктике, почитается староверами всех направлений и толков, а для местных жителей Городок остается символом древней и великой истории края.

Рис. 10. Пустозерск. Часовни, посвященные памяти протопопа Аввакума и Анастасии Марковны.

Фото М. Б. Пашинина. 2010-е гг.

Список сокращений

АЕВ — Архангельские епархиальные ведомости.

ГААО — Государственный архив Архангельской области.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук.

ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук.

1. Священник И. Зуев приводит легенду о том, что Аввакум своими руками заготовил крест и приказал установить его на известном месте.

2. Текст на дощечке гласил: “1788 года, марта 1-го дня, водрузися сей Животворящий Крест Господень на поклонение православных христиан тщанием г-на мезенского купца Петра Протопопова, по приказанию же онаго купца много трудился над оным Честным Крестом Господним Онуфриева скита житель Андрей Ильин”.

3. С. В. Максимов со слов возницы также указывает, что крест был установлен именно на месте казни.

4. Табличка с креста была снята и положена в пустозерский церковный архив. На обороте ее сделана пометка: “Сия надпись на дощечке, как древность у креста, стоящего у церкви, оторвана и положена в архив для сохранения. 1903 года, февраля 23-го дня”.

5. Попов Иван Петрович (1899 — 1981) — краевед, директор Ненецкого окружного краеведческого музея в 1938 — 1941 гг.

Список литературы

1. ГААО — ГААО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 1019. Лл. 1-2.

2. Зуев 1891/1 — Зуев, И. (1891/1). Заметки о Пустозерске. АЕВ, 12, 140-141.

3. Зуев 1891/2 — Зуев, И. (1891/2). Пустозерск — слобода Мезенского уезда Архангельской губернии. АЕВ. 1891, 3-4, 37-38.

4. ИРЛИ — ИРЛИ. Ф. 494. Оп. 1. Д. 5 Л. 1- 9.

5. Колесникова 2019 — Колесникова, Е. М. (2019). Крестьянская резьба Нижнепечорья. Научный, культурный и туристский потенциал Пустозерска — первого русского города в Арктике. Нарьян-Мар., 129-130. ISBN: 978-5-9631-0794-2.

6. Максимов 1984 — Максимов, С. В. (1984). Год на Севере. Архангельск. 607 с.

7. Малышев 1962 — Малышев, В. И. (1962). История первого издания “Жития протопопа Аввакума”. Русская литература. Л., 2, 139-147.

8. Малышев 2010 — Малышев, В. И. (2010). Избранное. Статьи о протопопе Аввакуме. СПб, 2010.

9. НКМ — Ненецкий Краеведческий музей НВФ № 5047/64. С. 98.

10. Окладников 1991 — Окладников, Н. А. (1991). Пустозерские страдальцы (из истории пустозерской ссылки в XVII — XVIII вв.). Нарьян-Мар.

11. Ончуков 1905 — Ончуков, Н. Е. (1905). Печорская старина (рукописи и церковные архивы на Низовой Печоре). ИОРЯС. СПб., 10, 2-3, 339-363.

12. Тунгусов 1993 — Тунгусов, А. (1993). Поездка в прошлое. Костер и светильник. Сост. Л.Ю. Корепанова. Тула., 105-177. ISBN: 5-86714-023-2.

Об авторе

Е. Г. МеньшаковаРоссия

Меньшакова Е. Г. — директор

Нарьян-Мар

Рецензия

Для цитирования:

Меньшакова Е.Г. О почитании «аввакумов» в Пустозерской волости. Российский журнал истории Церкви. 2022;3(1S):38-46. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-85

For citation:

Menshakova E.G. On the veneration of “avvakums” in Pustozerskaya volost. Russian Journal of Church History. 2022;3(1S):38-46. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-85

JATS XML