Перейти к:

Константин Мосеичев — иконописец Преображенского Богаделенного дома в Москве

https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-98

Аннотация

В статье рассматриваются недавно выявленные в частных, музейных и церковных собраниях иконы с монограммой “К.М.” на тыльной стороне, датированные 1890-ми гг. На основании сравнительного анализа надписей с подписной иконой Константина Мосеичева из собрания Кировского областного краеведческого музея установлено его авторство по отношению ко всей рассмотренной группе памятников. Прослежено их бытование в среде старообрядцев-федосеевцев и сделан вывод о принадлежности иконописца к мастерам Преображенского Богаделенного дома в Москве.

Ключевые слова

Для цитирования:

Мальцева Д.Е. Константин Мосеичев — иконописец Преображенского Богаделенного дома в Москве. Российский журнал истории Церкви. 2022;3(1S):94-100. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-98

For citation:

Maltseva D.E. Konstantin Moseichev — icon painter of the Transfiguration almshouse in Moscow. Russian Journal of Church History. 2022;3(1S):94-100. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-98

В старообрядческой среде, а также среди знатоков и собирателей, иконы “преображенских писем” издавна пользовались заслуженной славой. Все возрастающий на протяжении последних десятилетий интерес к старообрядческой культуре способствовал открытию и изучению многих локальных иконописных центров, однако искусство Москвы и, в том числе, Преображенского Богаделенного дома — крупнейшего центра федосеевского согласия старообрядцев — оставалось мало изученным [Юхименко 2016]1. К истории преображенских иконников обратилась Т. В. Игнатова, собравшая разносторонние сведения о существовании и формах организации иконописных мастерских Преображенского Богаделенного дома по материалам опубликованных источников и на основании архива Е. Е. Егорова. В результате ею выявлено около тридцати имен мастеров, работавших на протяжении XVIII — начала XX вв. [Игнатова 2013/1:354-388; Игнатова 2013/2:4-28]. Но поскольку иконописцы-федосеевцы, как правило, не подписывали свои работы, соотнести большинство этих имен с конкретными произведениями Преображенского Богаделенного дома не представлялось возможным [Зеленина 2021:92-99; Преображенский 2021:100-113; Мальцева [в печати]2.

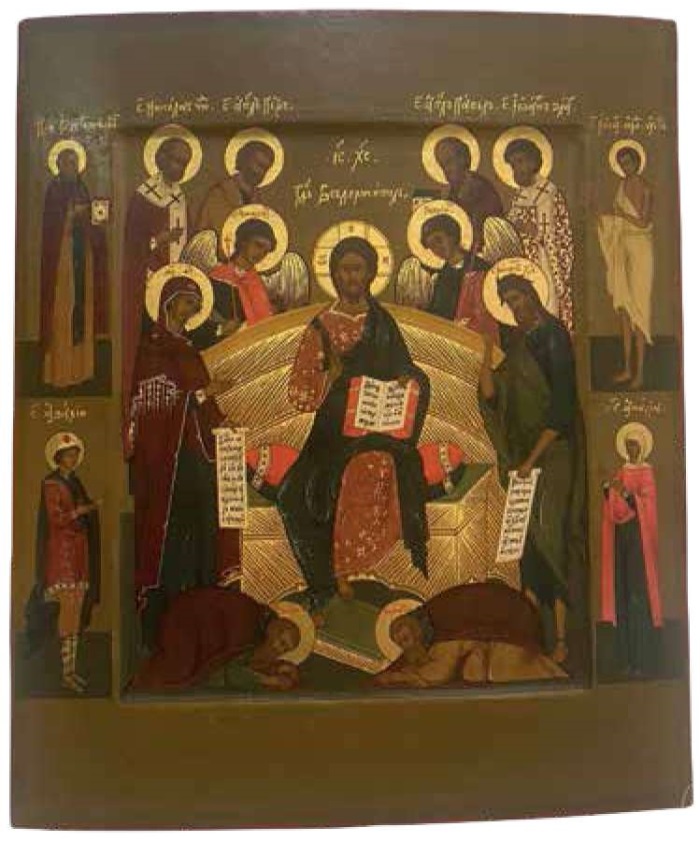

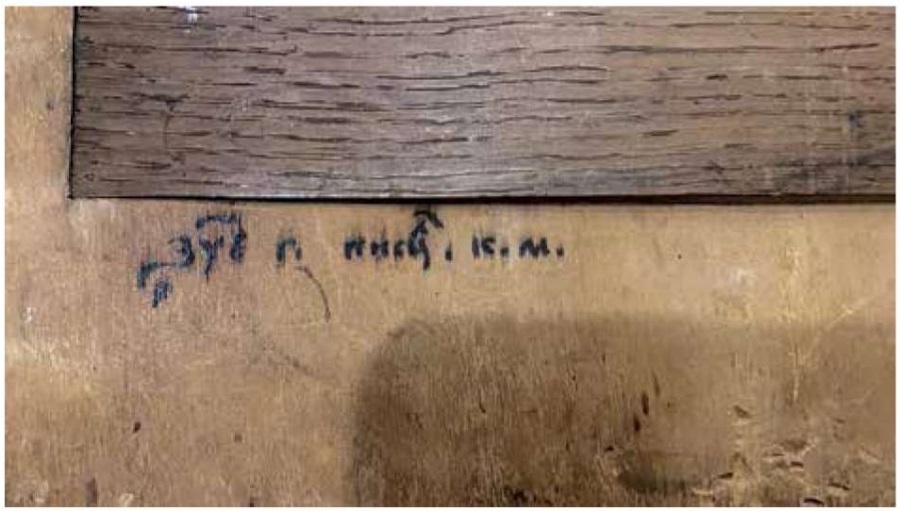

Благодаря исследованиям последних лет удалось выявить специфические особенности художественной манеры этих мастерских и связать с их деятельностью определенный круг памятников [Мальцева 2017:110-117; Мальцева, Мальцева 2019:51-55]. На основании стилистической близости к эталонным произведениям этой группы к работам преображенцев нами была отнесена икона “Деисус (Седмица), со святыми на полях”3 из собрания А. В. Болдырева (Самара) (рис. 1). На обороте, под нижней шпонкой, читается надпись, выполненная черными чернилами:  [ 7405/1897] г. писа(л) к.м.”4 (рис. 2). Эти инициалы не соотносились ни с одним из иконописцев, приведенных Т. В. Игнатовой, поэтому автор иконы до последнего времени оставался неизвестным преображенским мастером.

[ 7405/1897] г. писа(л) к.м.”4 (рис. 2). Эти инициалы не соотносились ни с одним из иконописцев, приведенных Т. В. Игнатовой, поэтому автор иконы до последнего времени оставался неизвестным преображенским мастером.

Рис. 1. Деисус (Седмица), со святыми на полях. Икона.

Мастер Константин Мосеичев. 1897 г. Москва.

Собрание А. В. Болдырева (Самара).

Рис. 2. Деисус (Седмица), со святыми на полях. Икона.

Мастер Константин Мосеичев. 1897 г. Москва.

Собрание А. В. Болдырева (Самара).

Надпись на тыльной стороне иконы.

Недавно была выявлена еще одна икона с аналогичной надписью на обороте:  [ 7405/1897]. писа(л) к.м.”. Это поясной образ “Господь Вседержитель, со святыми на полях” из федосеевской моленной города Казани5. С предыдущей иконой совпадает не только содержание и расположение текста, но и материал (черные чернила) и, что самое важное — почерки идентичны, следуют книжному полууставу. Сопоставление манеры исполнения обоих произведений говорит об их тесном сходстве. Близка цветовая гамма, построенная на сочетании приглушенных охристых, бордовых и темно-зеленых цветов с киноварными акцентами. Поля обрамлены оливковой и красной опушью. Личное письмо строится на сближенных тонах, без белильных высветлений. При общей сдержанности колорита нарядность и торжественность образам придает исполнение листовым золотом не только нимбов, но и надписей, ассиста, деталей одежд и орнаментальных разделок. Этот прием характерен для преображенского иконописания в целом и отличает его от других центров, работавших в схожей подстаринной манере, в первую очередь Мстеры, широко использовавшей твореное золото.

[ 7405/1897]. писа(л) к.м.”. Это поясной образ “Господь Вседержитель, со святыми на полях” из федосеевской моленной города Казани5. С предыдущей иконой совпадает не только содержание и расположение текста, но и материал (черные чернила) и, что самое важное — почерки идентичны, следуют книжному полууставу. Сопоставление манеры исполнения обоих произведений говорит об их тесном сходстве. Близка цветовая гамма, построенная на сочетании приглушенных охристых, бордовых и темно-зеленых цветов с киноварными акцентами. Поля обрамлены оливковой и красной опушью. Личное письмо строится на сближенных тонах, без белильных высветлений. При общей сдержанности колорита нарядность и торжественность образам придает исполнение листовым золотом не только нимбов, но и надписей, ассиста, деталей одежд и орнаментальных разделок. Этот прием характерен для преображенского иконописания в целом и отличает его от других центров, работавших в схожей подстаринной манере, в первую очередь Мстеры, широко использовавшей твореное золото.

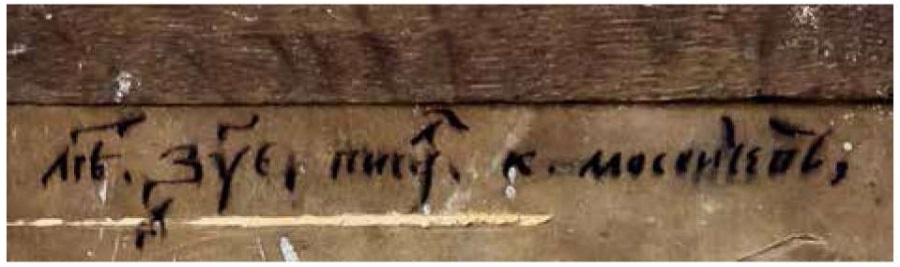

Расшифровать инициалы мастера и определить автора рассматриваемых произведений помогла монография Е. В. Быковой и М. П. Наговицыной о старообрядческом искусстве Волго-Вятского края [Быкова, Наговицына 2016]. В издании опубликована подписная и датированная икона “Огненное восхождение пророка Илии” из собрания Кировского областного краеведческого музея [Быкова, Наговицына 2016:196] (рис. 3). Согласно приведенным сведениям, она происходит из моленной в деревне Богатыри Кильмезского района Кировской области6. Создание образа связывается с кругом местных народных мастеров [Быкова, Наговицына 2016:196]. Авторская подпись была прочитана как “К. Мосейков” и потому не ассоциировалась у исследователей старообрядческой культуры с известными именами. При внимательном рассмотрении надпись представляется следующей: “лѣ(та).  [ 7405/1897]. писа(л) К. Мосеичевъ”. Она располагается, как и в предыдущих случаях, на тыльной стороне доски, под нижней шпонкой. Сравнение начертания букв и характера надписей не оставляет сомнений в их принадлежности одной руке. Тесные связи вятских федосеевцев с Казанью делают неслучайным бытование икон мастера в общинах этих крупных старообрядческих центров [Починская 2000].

[ 7405/1897]. писа(л) К. Мосеичевъ”. Она располагается, как и в предыдущих случаях, на тыльной стороне доски, под нижней шпонкой. Сравнение начертания букв и характера надписей не оставляет сомнений в их принадлежности одной руке. Тесные связи вятских федосеевцев с Казанью делают неслучайным бытование икон мастера в общинах этих крупных старообрядческих центров [Починская 2000].

Рис. 3. Огненное восхождение пророка Илии. Икона.

Мастер Константин Мосеичев. 1897 г. Москва.

Кировский областной краеведческий музей.

Об иконописце К. Мосеичеве приводит сведения в своем Словаре Ю. Н. Мануйлов [Мануйлов 2020:129]. До сих пор он был известен по владельческим надписям на двух прорисях7. Первая, с изображением Богоматери с Младенцем на престоле, датированная 1896 г., происходит из коллекции И. Н. Заволоко и ныне находится в собрании Пушкинского Дома. На ней подпись: “Рисовалъ К. Мосеичевъ  [ 7404/1896] года въ Москвѣ” [Маркелов 1998:18, 76-77. Кат. № 22]. Вторая прорись с иконы “Вход Господень в Иерусалим” находится в архиве Г. Е. Фролова в деревне Рая [Морозова, Поташенко 2010:141]. Как известно, и И. Н. Заволоко, и Г. Е. Фролов были заметными фигурами в истории старообрядчества и, что для нас особенно важно, принадлежали к федосеевскому согласию. Бытование рисованных образцов и икон К. Мосеичева в этой среде позволяет говорить о его принадлежности к федосеевцам, а упоминание в прориси Москвы как места ее исполнения недвусмысленно указывает на связь с мастерскими Преображенского Богаделенного дома. Стилистика живописи памятников близка кругу работ мастеров-преображенцев конца XIX — начала XX вв. и подтверждает наши выводы о характерных особенностях их творческой манеры. Таким образом, можно утверждать, что автором всех трех произведений — образов “Деисус (Седмица)”, “Господь Вседержитель” и “Огненное восхождение пророка Илии” — является Константин Мосеичев, московский иконописец-федосеевец.

[ 7404/1896] года въ Москвѣ” [Маркелов 1998:18, 76-77. Кат. № 22]. Вторая прорись с иконы “Вход Господень в Иерусалим” находится в архиве Г. Е. Фролова в деревне Рая [Морозова, Поташенко 2010:141]. Как известно, и И. Н. Заволоко, и Г. Е. Фролов были заметными фигурами в истории старообрядчества и, что для нас особенно важно, принадлежали к федосеевскому согласию. Бытование рисованных образцов и икон К. Мосеичева в этой среде позволяет говорить о его принадлежности к федосеевцам, а упоминание в прориси Москвы как места ее исполнения недвусмысленно указывает на связь с мастерскими Преображенского Богаделенного дома. Стилистика живописи памятников близка кругу работ мастеров-преображенцев конца XIX — начала XX вв. и подтверждает наши выводы о характерных особенностях их творческой манеры. Таким образом, можно утверждать, что автором всех трех произведений — образов “Деисус (Седмица)”, “Господь Вседержитель” и “Огненное восхождение пророка Илии” — является Константин Мосеичев, московский иконописец-федосеевец.

В недавно представленном исследовании Я. Э. Зеленина анализирует группу икон из собрания Государственного исторического музея, на тыльных сторонах которых присутствует та же монограмма, “К.М.” и близкие даты, 1893 и 1897 г. В своих выводах автор гипотетически связывает их создание с тем же мастером, К. Мосеичевым [Зеленина 2021:98-99] (рис. 4). Сопоставление этих икон с вышеописанными подтверждает правильность догадки исследователя. Внешнее разнообразие художественных приемов определялось, по-видимому, характером заказа и желанием заказчика.

Рис. 4. Огненное восхождение пророка Илии. Икона.

Мастер Константин Мосеичев. 1897 г. Москва.

Кировский областной краеведческий музей.

Надпись на тыльной стороне иконы.

Введение в научный оборот новых подписных памятников позволяет уточнять и корректировать наши представления о стилистических особенностях иконописи мастеров Преображенского Богаделенного дома в Москве.

1. В качестве атрибуции вводится понятие “беспоповская иконописная мастерская, Москва”, что подразумевает принадлежность памятника кругу поморцев, филипповцев или федосеевцев. Недостаточная изученность вопроса и скудность фактологического материала затрудняют определение отличительных особенностей иконописания каждого из этих трех согласий.

2. Исключение составляет комплекс икон для поморского храма в Токмаковом переулке, выполненный, согласно документам, мастерской одного из ведущих иконописцев ПБД — А. Т. Михайлова.

3. Размер 31 × 25,9 см. На полях изображены преподобный Иосиф Песнописец, св. Азария, блаженный Иоанн Устюжский, мученица Анисия.

4. В квадратных скобках представлены даты от сотворения мира и от Рождества Христова. Выносные буквы приводятся в круглых скобках.

5. 31 × 26 см.

6. В этой местности располагались ныне не существующие деревни Большие и Малые Богатыри, относившиеся к Кильмезской волости Малмыжского уезда.

7. Приношу глубокую благодарность Я. Э. Зелениной за сведения о хранящейся в собрании Государственного Исторического музея третьей прориси — образце иконы “Господь Вседержитель”, подписанной Мосеичевым и датированной 1885 г. На ней впервые приводится полное имя иконописца — Константин. ГИМ 30595/301, И XIII 11584, Госкаталог РФ. № 32402024. Рисунок фигуры Спасителя в деталях совпадает с вышеприведенной иконой из Казани. По-видимому, именно этим образцом пользовался иконописец при ее создании.

Список литературы

1. Быкова, Наговицына 2016 — Быкова, Е. В. и Наговицына, М. П. (2016). Старообрядческое искусство в Волго-Вятском регионе. Вятка.

2. Зеленина 2021 — Зеленина, Я. Э. (2021). Группа икон круга мастеров старообрядческого Преображенского монастыря в собрании Исторического музея. Третьи Ковылинские Преображенские чтения. Сборник материалов. М., 92-99.

3. Игнатова (Котрелева) 2013/1 — Игнатова (Котрелева), Т. В. (2013/1). Московские иконописцы-федосеевцы конца XVIII — первой половины XX века. Материалы для словаря. Старообрядчество в России (XVII — XX века). Вып. 5. М., 354-388.

4. Игнатова (Котрелева) 2013/2 — Игнатова (Котрелева), Т. В. (2013/2). “Написан бысть съи стыи образ... в Москве в Преображенском”. К вопросу об организации труда московских иконописцев-федосеевцев. “Антиквариат”,11(111), 4-28.

5. Мальцева 2017 — Мальцева, Д. Е. (2017). Проблемы выявления работ иконописных мастерских Преображенского Богаделенного дома. Первые историко-краеведческие научно-просветительные Преображенские Ковылинские чтения “Историческое, культурное и духовное наследие Преображенского”. Сборник статей. М., 110-117.

6. Мальцева, Мальцева 2019 — Мальцева, Д. Е. и Мальцева, А. Е. (2019). Стилистические особенности иконописи московских мастеров Преображенского Богаделенного дома. Вторые Ковылинские Преображенские чтения. Сборник материалов. М., 51-55.

7. Мальцева [в печати] — Мальцева, Д. Е. [в печати]. Иконопись мастеров Преображенского Богаделенного дома в Москве (в печати).

8. Мануйлов 2020 — Мануйлов, Ю. Н. (2020). Словарь старообрядческих иконописцев. Казань.

9. Маркелов 1998 — Маркелов, Г. В. (1998). Прориси и переводы с икон из собрания Пушкинского Дома. СПб.

10. Морозова, Поташенко 2010 — Морозова, Н. и Поташенко, Г. (2010). Старообрядческая иконопись в странах Балтии и Польше: иконописные центры и мастера. Культура староверов Балтии и Польши. Вильнюс, 115-147.

11. Починская 2000 — Починская, И. В. (2000). Из истории старообрядчества Вятского края. Федосеевцы (вторая половина XVIII — начало XX вв.). Очерки истории старообрядчества Урала и сопредельных территорий. Екатеринбург, 43-58.

12. Преображенский 2021 — Преображенский, А. С. (2021). Московские иконописцы-федосеевцы Михаил Козмин и Никифор Виноградов. Третьи Ковылинские Преображенские чтения. Сборник материалов. М., 100-113.

13. Юхименко 2016 — Юхименко, Е. М. (2016). Старообрядчество: История и культура. М.

Об авторе

Д. Е. МальцеваИталия

Мальцева Д.Е. — художник-реставратор иконописи

Печчоли

Рецензия

Для цитирования:

Мальцева Д.Е. Константин Мосеичев — иконописец Преображенского Богаделенного дома в Москве. Российский журнал истории Церкви. 2022;3(1S):94-100. https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-98

For citation:

Maltseva D.E. Konstantin Moseichev — icon painter of the Transfiguration almshouse in Moscow. Russian Journal of Church History. 2022;3(1S):94-100. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/2686-973X-2022-98

JATS XML